Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

- Население

- Государственное устройство

- Религия

- Православие

- Старообрядчество

- Римско-католическая Церковь

- Протестантские церкви и деноминации

- Лютеранство

- Кальвинизм

- Англиканство

- Меннониты

- Методизм и церкви уэслианской традиции

- Баптизм, евангельское христианство

- Квакеры

- Армия спасения

- Адвентизм

- Пятидесятничество

- Иудаизм

- Ислам

- Буддизм

- Новые религиозные движения

- Религиозное законодательство

- История. Предгосударственный период и раннегосударственные образования на территории совр. Р. (I-VII вв.)

- Вост. Европа и Сев. Азия в первые века по Р. Х.

- Миграции III в. в Вост. Европе и их последствия

- Эпоха Великого переселения народов на востоке Европы и в Зап. Сибири

- Начало тюркской эпохи в истории Евразии

- Великое расселение славян

- Северо-восточные соседи славян в V-VII вв. и финал эпохи Великого переселения народов на севере Вост. Европы

- Крым и Сев. Кавказ в V-VII вв.

- Кон. VII - нач. XIII в.

- Восточные славяне

- Балты

- Прибалтийские финны

- Волжские финны

- Торговые пути

- Волжско-Камская (Волжская) Болгария (Булгария)

- Северные соседи Волжской Болгарии

- Тюркские государства

- Хазарский каганат

- Восточноевропейские и урало-казахстанские степи в IX-XIII вв.

- Крым

- Северный Кавказ

- Государства Дальнего Востока

- Народы Северной Азии

- Древняя Русь. IX - 1-я треть XIII в.

- Сер. XIII - кон. XV в.

- Монгольское нашествие

- Русские земли после монгольского нашествия

- Возвышение Москвы и образование Русского государства

- Государства и народы на территории современной Р. в XIII-XVII вв.

- Российское государство в кон. XV-XVII в.

- Кон. XVII-XVIII в.

- ХIХ - нач. XX в.

- Февральская революция 1917 г.

- Эпоха советской власти 1917-1991 гг.

- Октябрьская революция 1917 г. и период гражданской войны

- Страна в эпоху нэпа

- СССР в кон. 20-х - 30-х гг. XX в.

- СССР в годы Великой Отечественной войны.

- СССР в послевоенный период

- «Оттепель» (1953-1964)

- «Развитый социализм» сер. 60-х - сер. 80-х гг. XX в.

- Эпоха «перестройки» (1985-1991)

- 90-е гг. XX в. Россия в современный период

- 2000-е и 10-е гг. XXI в.

РОССИЯ

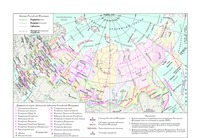

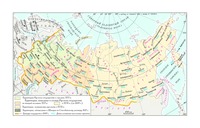

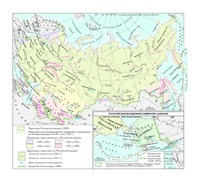

[Российская Федерация, РФ], гос-во, расположенное на востоке Европы и севере Азии. На севере омывается Сев. Ледовитым океаном, к бассейну к-рого принадлежит 6 морей (Баренцево, Белое, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское), на западе - Атлантическим (Балтийское, Чёрное и Азовское моря), на востоке - Тихим (Берингово, Охотское, Японское моря), на юге - бессточным Каспийским м. Р. имеет морские границы с США и Японией. Протяженность морских границ 39 053,5 км. На северо-западе граничит с Норвегией и Финляндией, на западе - с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной и непризнанными Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, на юге - с Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Кореей (Корейской Народно-Демократической Республикой). Общая длина сухопутных границ 22 125,3 км (без учета сухопутной границы Республики Крым с Украиной, проходящей по Перекопскому перешейку и Арабатской стрелке, которая не делимитирована). Территория - 17 125,191 тыс. кв. км. Протяженность территории с севера на юг - свыше 4 тыс. км, с запада на восток - свыше 10 тыс. км; насчитывается 11 часовых поясов. Столица - Москва (12,678 млн чел.; 2020). Крупнейшие города - Санкт-Петербург (5,398 млн чел.), Новосибирск (1,625 млн чел.), Екатеринбург (1,493 млн чел.), Н. Новгород (1,252 млн чел.), Казань (1,257 млн чел.). Административно-территориальное деление - 85 субъектов: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, автономная область, 4 автономных округа. Официальный язык - русский. Р.- член международных организаций: ООН (1945), Совета Безопасности ООН (1946), СНГ (1991), ОБСЕ (1973), ОДКБ (1992), Совета Европы (1996), АТЭС (1998), ШОС (2001), БРИКС (2009), ВТО (2012), Евразийского экономического союза (2015) и др. География. Основная часть территории Р. расположена в стабильной области литосферы - на Евразийской литосферной плите, для нее характерны равнинный и плоскогорный рельеф. К др. типам рельефа относятся: Дальневосточный регион, который входит в состав подвижного пояса с большими амплитудами тектонических движений, горный рельеф Юж. Сибири с Байкальской рифтовой системой, горы Крыма и Б. Кавказа, являющиеся частью внутриконтинентального Альпийско-Гималайского горного пояса.

На территории Р. протекает более 2,5 млн рек (общий единовременный запас воды в руслах - ок. 470 куб. км), крупнейшие из к-рых Енисей, Лена, Обь, Амур и Волга. Свыше 90% рек Р. несут свои воды в Сев. Ледовитый и Тихий океаны. В Р. более 2,7 млн озер общей площадью (без учета Каспийского м.) более 400 тыс. кв. км, крупнейшие (в кв. км) - Байкал (31 700), Ладожское (17 900), Онежское (9720), Таймыр (4560), Ханка (4070), Чудско-Псковское (3555). Большинство болот (ок. 3 тыс. куб. км воды) сосредоточено на севере и северо-западе страны, в центральных частях Западно-Сибирской равнины. Общий объем водохранилищ (ок. 2500) Р. превышает 1 млн куб. м, крупнейшие из них - Куйбышевское, Волгоградское, Рыбинское, Чебоксарское, Саратовское и др.- относятся к бассейну Волги.

Территория Р. в связи с тем, что имеет огромные размеры и большую протяженность как в широтном, так и особенно в меридиональном направлении, отличается разнообразием природных свойств регионов. Особенно хорошо выражена ландшафтная зональность. Каждая природная зона отличается относительно однородными климатическими условиями, определенными типами почв, растительности и животного мира. В каждой зоне исторически сложились относительно однородные условия для ведения хозяйства и проживания людей (продуктивность земледелия, виды возделываемых культурных растений и домашних животных). Хозяйственная деятельность ведется во всех природных зонах, а масштаб влияния работы человека стал таковым, что природные зоны превратились по сути в природно-хозяйственные.

Широтная зональность наиболее четко выражена на 2 крупнейших равнинах - Восточно-Европейской и Западно-Сибирской, где с севера на юг сменяют друг друга 9 и 5 зон соответственно. В условиях сильно расчлененного горного и плоскогорного рельефа, резко континентального климата и многолетней мерзлоты в Ср. и Вост. Сибири широтная зональность выражена хуже - выделяются 3-4 зоны. Проявление зональности на Дальн. Востоке нарушается сложным рельефом, влиянием морей и течений Тихого океана и муссонной циркуляцией воздушных масс. В горах наблюдаются разнообразные спектры высотной поясности ландшафтов, где изменения совокупности природных условий происходят резко, скачкообразно, на небольшой территории и зависят не только от высоты над уровнем моря, но и от экспозиции склонов, их положения по отношению к преобладающему направлению переноса воздушных масс. Для нижнего пояса гор характерны ландшафты прилегающих равнинных территорий; самый высокий пояс может быть представлен нивальными или гляциально-нивальными ландшафтами. Число высотных поясов возрастает - от одного на Крайнем Севере до 7 на сев. склонах Б. Кавказа.

Зона арктических пустынь (ледяная зона) - самая сев. природная зона - расположена на островах (Земля Франца-Иосифа, Сев. Земля, Новосибирские, Врангеля и др.) и на сев. побережье п-ова Таймыр. Широко распространены ледники (30% площади всех островов) и почти круглогодично держится снежный покров. Крайне суровые климатические условия: средняя температура самого холодного месяца (февр.) на островах -20°C, а на п-ове Таймыр -30°C; средняя температура самого теплого месяца (авг.) не выше 4-5°C. Осадки преимущественно в виде снега - до 250 мм в год. Повсеместно залегает многолетняя мерзлота. На юге зоны на маломощных арктических почвах сформировался разреженный растительный покров из накипных лишайников и мхов.

Зона тундры протянулась сплошной полосой по материковому побережью Сев. Ледовитого океана от Кольского п-ова до п-ова Камчатка, а также занимает острова Вайгач, Колгуев и Южный о-в архипелага Нов. Земля. Характерно безлесье и избыточное увлажнение. Лето короткое и прохладное - средняя температура июля от 5° до 10°C. Зима суровая и долгая (8-9 месяцев), с сильными ветрами и метелями, со средней температурой янв. от -8°C на Кольском п-ове до -32°C в Вост. Сибири. Снежный покров (30-50 см) лежит 200-260 дней. Годовая сумма осадков от 400 мм на Кольском п-ове до 200 мм в Вост. Сибири. Мощность многолетней мерзлоты возрастает от неск. десятков метров в европ. тундре до 500 м и более - в сибирской. Слой сезонного оттаивания 20-70 см. Ок. 70% всей территории заболочено. Повсеместно развиты термокарстовые озера. Реки отличаются крайне неравномерным режимом стока с резким весенним паводком. Из-за короткого лета и сильных ветров преобладают растения-многолетники - мхи, лишайники, травы с укороченными стеблями и кустарнички с деревянистыми стеблями: голубика, черника, брусника и кустарниковые карликовые березки и ивы.

Зона лесотундры - переходная от тундры к тайге - протягивается неширокой полосой - от 20 км (на Кольском п-ове) до 200 км (в Ср. Сибири) вдоль Северного полярного круга. Зима значительно холоднее, чем в тундре,- средняя температура янв. от -10°C на западе до -40°C на востоке. Снежный покров (40-60 см) лежит от 180 до 220 дней. Лето более теплое и продолжительное, чем в тундре,- средняя температура июля 14°C. Годовая сумма осадков от 550 мм (на западе) до 400 мм (на востоке).

Зона тайги - самая большая по площади, самая древняя и самая снежная природная зона Р. (ок. 55% территории), ширина от 700 км в европ. части до 1500 км в Вост. Сибири. Тайга протянулась с запада на восток почти на 9 тыс. км. С запада на восток уменьшается количество осадков (с 700 до 300 мм) и нарастает континентальность и соответственно суровость климата. Зима длительная и снежная. Средняя температура янв. от -10°C в Карелии до -45°C в Якутии. В с. Оймякон (Республика Саха) находится полюс холода Северного полушария с абсолютным минимумом температуры -68°C. Снежный покров лежит от 150 дней в европ. части до 240 дней в Якутии, достигая толщины 80 см и 40 см соответственно. Лето теплое, со средней температурой июля от 12-14°C на севере до 18°C на юге. Развит моренный рельеф с обилием озер. В Зап. и Вост. Сибири распространена многолетняя мерзлота, к-рая залегает глубже, чем в тундре. Широко распространены верховые сфагновые болота с мощными торфяниками (особенно в Зап. Сибири). В зоне тайги выделяют 3 подзоны: северную, среднюю и южную. В зап. части тайги преобладают темнохвойные (из ели с примесью пихты) леса на подзолистых и глееподзолистых кислых почвах. На Среднесибирском плоскогорье таежные мерзлотные почвы заняты лиственничными лесами. В тайге Зап. Сибири и на юге Вост. Сибири распространены кедровые леса.

Зона смешанных лесов расположена к югу от тайги - на Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинах и на юге Дальн. Востока. На Восточно-Европейской равнине климат сравнительно влажный и умеренный. Зима относительно мягкая - средняя температура янв. от -2,6°C (в Калининградской обл.) до -15°C (в Предуралье). Снежный покров (30-50 см) держится до 150 дней. Лето умеренно влажное и теплое - средняя температура июля 17-18°C. Годовая сумма осадков (500-700 мм) превышает испаряемость. Развит ледниковый рельеф: на северо-западе - моренные холмы и гряды со множеством заболоченных и заозеренных котловин; на юге - волнистые моренные равнины, расчлененные речными долинами. На дерново-подзолистых почвах растут широколиственно-хвойные леса (ель, сосна, дуб, липа, клен, ясень, вяз). В Зап. Сибири климат континентальный - средняя температура января от -17 до -20°C (достигает -50°C в отдельные дни), толщина снежного покрова - 40-50 см. Лето теплое - средняя температура июля 18-19°C. Годовая сумма осадков 350-430 мм. В рельефе господствуют плоские слаборасчлененные равнины, часто заболоченные, с мелколиственными лесами из березы и осины. В Зауралье сформировалась полоса сосняков и коренных березовых и осиновых лесов на дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Смешанные леса Дальн. Востока по названию р. Уссури называют Уссурийской тайгой. Климат муссонный с теплым летом (средняя температура июля 19-20°C) и обилием осадков. Годовая сумма осадков не менее 600-800 мм. Хвойные породы (корейский кедр, пихта и аянская ель) сочетаются с лиственными (маньчжурский орех, амурский бархат, пробковый дуб и азиат. виды дуба, липы, вяза, клена). В этих лесах с обилием лиан и развитым густым покровом из трав и папоротников произрастают лимонник, элеутерококк и женьшень.

Зона широколиственных лесов образует узкую (до 300-400 км) полосу на Восточно-Европейской равнине. Климат умеренно континентальный. Средняя температура янв. от -5 до -7°C. Снежный покров (до 40 см) держится от 80 дней в зап. части и до 130 дней в восточной. Средняя температура июля 19-20°C, поэтому зона имеет оптимальное увлажнение - годовое количество осадков 600-700 мм равно испаряемости. В рельефе развиты возвышенные эрозионные лессовидные равнины с развитыми речными долинами. Характерная черта - сочетание ополий на повышениях рельефа и полесий на зандровых равнинах. Плодородные серые лесные почвы в настоящее время сильно распаханы.

Лесостепная зона - переходная от леса к степи - протягивается сплошной полосой от зап. границ до Алтая. Континентальность климата нарастает к востоку. В Зап. Сибири зима продолжительнее и суровее, а лето короче, чем на Восточно-Европейской равнине. Средняя температура янв. от -5°C на западе до -20°C на востоке. Снежный покров (20-50 см) держится ок. 150 дней. Средняя температура июля 20-22°C. Годовое количество осадков 500-600 мм на западе и 300-400 мм на востоке. Возвышенности и склоны глубоковрезанных речных долин расчленены оврагами и балками. Плоские междуречья (плакоры) усеяны неглубокими суффозионно-просадочными западинами (степными блюдцами). В Зап. Сибири много также бессточных озер, кочкарных и кустарниковых болот, солончаковых лугов. Особенность этой зоны в прошлом - чередование лесных и степных ландшафтов: на Восточно-Европейской равнине под широколиственными лесами сформировались серые лесные почвы, а под разнотравными и злаково-разнотравными степями - выщелоченные и оподзоленные черноземы. Совр. лесостепь - чередование сельскохозяйственных ландшафтов (пашенных, пастбищных и садовых) с остатками лесов. На возвышенных междуречьях сохранились участки остепненных дубрав, по склонам балок и западин - байрачные леса, а на песчаных надпойменных террасах - сосновые боры (нек-рые леса считаются заповедными). Участки целинных степей сохранились лишь в заповедниках. В Зап. Сибири леса представлены березово-осиновыми колками. На юге Дальн. Востока, на Приамурской низменности, встречаются участки дубовой лесостепи.

Степная зона - самая преобразованная человеком природная зона - широкой полосой протянулась от зап. границ Р. до предгорий Алтая и в Забайкалье. Особенность степной зоны - безлесье со злаковыми степями на черноземах. 80% территории Восточно-Европейских степей распахано; в Сибири степи замещены пашней и вторичными пастбищными лугами. Средняя температура янв. от -3°C в Предкавказье и центральной части Крыма до -18°C на юге Зап. Сибири и до -30°C в Забайкалье. Соответственно увеличивается продолжительность залегания снежного покрова (от 60 до 160 дней) и его высота (от 10 до 40 см). Средняя температура июля 21-24°C. Годовое количество осадков уменьшается от 550 мм в европ. части до 350 мм в Сибири и Крыму. Обычны засухи, суховеи и пыльные (черные) бури. В рельефе преобладают плоские равнины, прорезанные широкими речными долинами, балками и оврагами и испещренные степными блюдцами. Зональные типы степей: на севере - разнотравно-луговая степь, сформировавшаяся на выщелоченных и оподзоленных черноземах, злаковая степь (дерновинно-злаковая или ковыльная) на черноземах и юж. полынно-злаковая степь на более бедных каштановых почвах. На склонах оврагов и балок распространены байрачные леса, в долинах рек - пойменные леса (урёмы).

Зона полупустынь - переходная от степи к пустыне - протянулась узкой полосой в сев.-зап. части Прикаспийской низменности. Сухой континентальный климат с холодной зимой - средняя температура янв. от -5 до -8°C (до -30°C в отдельные годы). Маломощный неустойчивый снежный покров (10-20 см). Лето жаркое - средняя температура июля 23-24°C, сухое, с частыми засухами. Годовая сумма осадков 250-400 мм. Плоский рельеф со множеством горько-соленых озер (Эльтон, Баскунчак и др.). Много солонцов и солончаков. Для растительного покрова характерно пестрое сочетание разреженных полынно-дерновинно-злаковых сообществ (типчак, тырсик, житняк) и пустынных кустарничков (полыни, прутняк, ромашник) на светло-каштановых и бурых полупустынных почвах. Полупустыни круглый год используют под пастбища. Районы земледелия существуют в основном на орошаемых землях.

Зона пустынь расположена на сев. побережье Каспийского м. В этой зоне крайне засушливый континентальный климат с жарким летом (средняя температура июля 24-26°C), зима холодная (средняя температура янв. -10°C) с неустойчивым снежным покровом (до 10 см). Обычны суховеи и пыльные бури. Годовая сумма осадков ок. 200 мм. За исключением Волги, все реки пересыхают. Плоская аккумулятивная приморская песчаная равнина местами осложнена барханами, буграми и западинами, весной заполняемыми водой. Повсеместно образуются бэровские бугры высотой 6-20 м и длинные (до 6 км) песчаные гряды.

Субтропическая зона занимает узкую полосу приморских террас Черноморского побережья юж. берега Крыма (от Севастополя до Феодосии) и Кавказа (от Анапы до Сочи). Субтропики средиземноморского типа в Крыму и от Анапы до г. Туапсе. Лето жаркое и сухое - средняя температура июля 22-24°C. Зима влажная и прохладная - средняя температура янв. 2°C. Годовая сумма осадков от 600 (Ялта) до 1000 мм (Туапсе). Характерны (в районе г. Новороссийска) холодные шквалистые ветры - новороссийская бора. Преобладают коричневые почвы с хорошо развитым (до 60 см) гумусовым горизонтом. 20% территории занимают заросли ксерофитных кустарников (боярышник, ежевика, шиповник, иглица, держидерево и др.) и леса из дуба пушистого и известкового, сосны Палласа и древовидных можжевельников. Между городами Туапсе и Сочи влажные субтропики. Лето влажное и жаркое - средняя температура июля 22-24°C, зима прохладная и также влажная - средняя температура 4°C. Годовое количество осадков до 1600 мм. Встречаются широколиственные леса из бука, граба, дуба на желтоземах. В субтропиках повсеместно распространены вторичные леса и парковые насаждения из широколиственных пород, декоративных растений и экзотов (пальмы, кипарис, эвкалипт, бамбук и др.), плантации виноградника, табака и чая.

Население

Население Р. на нач. 2020 г., по оценкам, составляло 146,75 млн чел. (по данным переписи 2010 г.- 142,86 млн чел.). С 2010 по 2017 г. оно стабильно росло, однако с 2019 г. стало уменьшаться. Это происходит из-за естественной убыли населения, к-рая не компенсируется миграционным приростом. В 2019 г. рождаемость составила 10,9%, смертность - 12,5%, естественная убыль - 1,6%. Средняя продолжительность жизни россиян в 2019 г. достигла 73,4 года, в т. ч. 68,5 лет для мужчин и 78,5 лет для женщин. В период между 2010 и 2020 гг. городское население стабильно составляло 74-75%, сельское 25-26%. На нач. 2020 г. в городах проживало 109,54 млн чел., в сельской местности - 37,19 млн чел. Население очень неравномерно распределено по территории: 68,49% живут в европ. части Р., на долю к-рой приходится 20,82% территории страны. Р. имеет положительное сальдо миграции. В 2019 г. число прибывших было 696,4 тыс. чел., число выбывших - 410,6 тыс. чел. Общая численность мигрантов в Р. в 2019 г. достигла 12 млн чел.

Р. является многонациональной страной (в ней живут представители более 190 этнических общностей). Численность русских в 2010 г. составила 111,017 млн (77,7% населения, по переписи 2010 г., более 80%, с учетом данных переписи Севастополя и Крыма в 2014); еще 6 народов - более, чем по миллиону человек: татары (5,311 млн, 3,7%), украинцы (1,928 млн, 1,3%), башкиры (1,585 млн, 1,1%), чуваши (1,436 млн, 1,0%), чеченцы (1,436 млн, 1%) и армяне (1,182 млн, 0,8%).

34 народа насчитывали от 100 тыс. до 1 млн чел.: аварцы (912 тыс.), мордва (744 тыс.), казахи (648 тыс.), азербайджанцы (603 тыс.), даргинцы (589 тыс.), удмурты (552 тыс.), марийцы (548 тыс.), осетины (529 тыс.), белорусы (521 тыс.), кабардинцы (517 тыс.), кумыки (503 тыс.), якуты (478 тыс.), лезгины (474 тыс.), буряты (461 тыс.), ингуши (445 тыс.), немцы (394 тыс.), узбеки (290 тыс.), тувинцы (264 тыс.), коми (228 тыс.), карачаевцы (218 тыс.), цыгане (205 тыс.), таджики (200 тыс.), калмыки (183 тыс.), лакцы (179 тыс.), грузины (158 тыс.), евреи (157 тыс.), молдаване (156 тыс.), корейцы (153 тыс.), табасараны (146 тыс.), адыгейцы (125 тыс.), балкарцы (113 тыс.), турки (включая месхетинцев) (110 тыс.), ногайцы (104 тыс.) и киргизы (103 тыс.).

При изучении этнического состава населения чаще всего используют классификацию народов по принципу языкового родства, практически совпадающую с генеалогической классификацией языков (народы, говорящие на родственных языках, объединяются в семьи и группы).

Подавляющее большинство населения Р. относится к индоевроп. языковой семье, наиболее многочисленна слав. группа. К ней принадлежат русские, живущие в Р. украинцы и белорусы. Эти 3 народа образуют вост. подгруппу слав. группы. В стране также живут поляки и чехи (соответственно 47,1 тыс. и 1,9 тыс. чел.), относящиеся к зап. подгруппе слав. группы, и болгары и сербы (соответственно 24 тыс. и 3,5 тыс. чел.), принадлежащие к южной подгруппе слав. группы. Русские преобладают в подавляющем большинстве регионов страны. Украинцы тоже довольно широко расселены по территории Р., особенно большие их группы живут в Тюменской обл. и Москве. Самые многочисленные группы белорусов сконцентрированы в С.-Петербурге, Калининградской обл., Москве и Московской обл. и в Республике Карелии. Поляки расселены дисперсно, образуя значительные группы в С.-Петербурге и Москве. Для российских чехов, болгар и сербов также характерно дисперсное расселение.

Неслав. народы индоевроп. языковой семьи представлены небольшими группами литовцев и латышей (соответственно 31 тыс. и 19 тыс. чел.), принадлежащих к балтийской (летто-литовской) группе индоевроп. семьи и расселенных в Р. достаточно дисперсно.

К герм. группе индоевроп. семьи относятся немцы. Они живут в разных частях страны, но основные районы их проживания - Омская обл., Алтайский край, Новосибирская обл., Красноярский край и Оренбургская обл. В герм. группу условно включают и живущих в Р. евреев, поскольку в прошлом большинство из них говорили на близком к немецкому идише. Живут евреи в городах, преимущественно крупных.

К романской группе индоевроп. семьи принадлежат молдаване и румыны (3,2 тыс. чел.), дисперсно расселенные по территории страны (молдаване при этом имеют и небольшие районы компактного проживания в Ростовской обл. и Краснодарском крае).

Относящиеся к греч. группе индоевроп. семьи греки (86 тыс. чел.) сосредоточены гл. обр. в Краснодарском и Ставропольском краях. Среди живущих в Р. греков есть небольшая группа говорящих на тур. языке греков-урумов.

Иран. группу в Р. образуют осетины, горские евреи (0,7 тыс.; часть из них предпочитают называть себя татами), курды (23 тыс.), езиды (40,5 тыс.), таджики, персы (3,7 тыс.). Подавляющее большинство осетин живут в Республике Сев. Осетия - Алания, горские евреи (таты-иудаисты) - в основном в Дагестане, езиды - в Краснодарском крае и др. районах, таджики, курды, персы расселены дисперсно.

К индоарийской группе относятся цыгане, проживающие мелкими группами в разных регионах страны. Наиболее значительные группы цыган имеются в Ставропольском и Краснодарском краях и Ростовской обл.

Арм. группу образуют армяне. Они сконцентрированы в основном в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской обл., Москве. В Краснодарском крае есть маленькая группа хемшилов (2 тыс. чел.) - армян по происхождению, обращенных в ислам и считающих себя отдельным народом.

В Р. имеется также немало народов алтайской языковой семьи. Среди групп алтайской семьи выделяется численностью тюрк. группа. К кыпчакской, или северо-западной, подгруппе этой группы относятся татары, кряшены, включенные во время переписи 2010 г. в качестве отдельной группы в состав татар (35 тыс. чел., по переписи 2010 г.; по имеющимся оценкам, значительно больше), нагайбаки (8,1 тыс.), сибир. татары, включенные во время переписи 2010 г. в качестве отдельной группы в состав татар (6,8 тыс., по переписи 2010 г.; по оценкам, значительно больше), крымские татары (2,4 тыс. на территории Р., по переписи 2010 г., 232,3 тыс. чел., по проведенной в 2014 переписи населения Крыма), караимы (0,2 тыс. на территории Р. в 2010, 0,5 тыс., по проведенной в 2014 переписи населения Крыма), крымчаки, или крымские евреи (0,1 тыс., по переписи населения Р. 2010 г., 0,2 тыс., по проведенной в 2014 переписи населения Крыма), башкиры, карачаевцы, кумыки, ногайцы, проживающие в Р. казахи, каракалпаки (1,5 тыс.), а также алтайцы, или алтай-кижи (74 тыс.), близкие к ним теленгиты (4 тыс., во время переписи 2010 г. показаны как группа алтайцев) и телеуты (2,6 тыс.). Киргизов, алтай-кижи, теленгитов и телеутов нередко выделяют в самостоятельную киргизско-кыпчакскую подгруппу.

Татары довольно широко расселены по территории Р.: в Татарстане сконцентрирована лишь треть их общего числа. Помимо Татарстана крупные группы татар сосредоточены в Башкортостане, Удмуртии, а также в Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Новосибирской, Пензенской и Астраханской областях, Пермском крае и Москве. Более половины всех башкир живут в своей республике. За пределами Башкортостана наиболее крупные их группы имеются в Челябинской, Оренбургской, Пермской, Свердловской и Тюменской областях. Для балкарцев, карачаевцев и кумыков, как и для большинства др. народов Сев. Кавказа, характерна высокая концентрация на своих исконных территориях. В отличие от них ногайцы имеют неск. обособленных ареалов: они живут в Дагестане (караногайцы), Ставропольском крае (ачикулакские и кумские ногайцы), Карачаево-Черкесии (кубанские ногайцы). Небольшое число ногайцев живет в Чечне. В противоположность большинству др. представителей основных народов бывш. союзных республик, живущих в Р. в основном дисперсно, казахи сосредоточены прежде всего на приграничных с Казахстаном территориях: в Астраханской, Оренбургской, Омской, Саратовской, Волгоградской областях и Алтайском крае. Каракалпаки и киргизы расселены в Р. дисперсно. Алтайцы (алтай-кижи) живут в зап. части Республики Алтай, теленгиты - на юго-востоке этой республики, телеуты - гл. обр. в Кемеровской обл., а также в Алтайском крае.

К огузской, или юго-западной, подгруппе тюрк. группы относятся живущие в Р. азербайджанцы, турки, турки-месхетинцы (5 тыс.), гагаузы (14 тыс.) и туркмены (37 тыс.). Азербайджанцы живут в Р. в основном разбросанно, но на юге Дагестана они образуют компактный этнический массив. Турки и гагаузы расселены дисперсно. Туркмены, хотя в большей своей части также расселены в стране дисперсно, имеют и небольшие компактные массивы в Ставропольском крае.

К карлукской, или юго-восточной, подгруппе тюрк. группы принадлежат дисперсно расселенные в Р. узбеки и уйгуры (3,7 тыс.).

К южносибир. подгруппе тюрк. группы относятся кумандинцы (2,9 тыс.), тубалары (2 тыс.), чулымцы (0,4 тыс.), шорцы (12,8 тыс.), хакасы (73 тыс.), тувинцы и тофалары (0,8 тыс.). Тубалары, челканцы и кумандинцы живут в Республике Алтай, чулымцы - в бассейне р. Чулым в Томской обл. и Красноярском крае. Шорцы расселены на юге Кемеровской обл. (Горная Шория), а также в Хакасии. Подавляющее большинство хакасов и почти все тувинцы сконцентрированы в своих республиках. Тофалары живут в Иркутской обл.

В якут. подгруппу тюрк. группы входят якуты и долганы (7,9 тыс.). Якуты в подавляющем большинстве сосредоточены в Республике Саха (Якутия). Долганы расселены прежде всего в Таймырском Долгано-Ненецком р-не Красноярского края, а также в примыкающих районах Якутии.

К булгарской подгруппе относятся чуваши. Лишь чуть более половины из них живут в своей республике. За пределами Чувашии значительные группы чувашей сосредоточены в Татарстане, Башкортостане, Самарской и Ульяновской областях.

Представлена в Р. и монг. группа алтайской языковой семьи. В нее входят буряты и калмыки. Буряты в основном сосредоточены в Республике Бурятии, Агинском Бурятском окр. Забайкальского края и Усть-Ордынском Бурятском окр. Иркутской обл. Подавляющее большинство калмыков живут в Республике Калмыкии. К монг. группе относятся и проживающие в Р. халха-монголы (3 тыс.).

В Р. живет ряд небольших по численности народов тунгусо-маньчжурской группы алтайской языковой семьи: эвенки (38 тыс.), негидальцы (0,5 тыс.), эвены (22 тыс.), нанайцы (12 тыс.), ульчи (2,8 тыс.), уйльта, или ороки (0,3 тыс.), орочи (0,6 тыс.), удэгейцы (1,5 тыс.) и близкие к ним по происхождению, но говорящие в наст. время на кит. и на рус. языках тазы (0,3 тыс.).

Эвенки очень широко расселились по территории Вост. Сибири (Красноярский край, Якутия, Хабаровский край, Бурятия, Иркутская обл.). Эвены живут прежде всего в Якутии, а также в Магаданской обл. и Хабаровском крае. Негидальцы, нанайцы и ульчи сосредоточены в основном в Хабаровском крае. Ороки сконцентрированы в Сахалинской обл. Орочи живут гл. обр. в Хабаровском крае, удэгейцы - в Приморском и Хабаровском краях, тазы - в Приморском крае.

В алтайскую семью включают по языку и корейцев, образующих особую, корейскую, группу. При дисперсном в целом расселении по Р. корейцы наиболее сосредоточены в Сахалинской обл. и на Сев. Кавказе. В последнее время к алтайской семье лингвисты относят и эскимосскую группу, в которую входят эскимосы, или юпит (1,7 тыс.). Эскимосы расселились на вост. побережье Чукотского п-ова и на о-ве Врангеля.

В Р. живут также народы, относящиеся к уральской языковой семье. Наиболее многочисленная группа этой семьи - финно-угорская. В нее входят карелы (61 тыс.), финны (20 тыс.), ижорцы (0,3 тыс.), эстонцы (18 тыс.), водь (64 чел.), вепсы (6 тыс.), саамы, или лопари (1,8 тыс.), мордва, удмурты, бесермяне (2,2 тыс.), коми, коми-пермяки (94 тыс.), ханты (31 тыс.), манси (12 тыс.) и венгры (2,8 тыс.). Большинство карелов живут в своей республике. За пределами Карелии самая крупная их группа сосредоточена в Тверской обл.- т. н. тверские, или верхневолжские, карелы. Большинство финнов в наст. время живут в Карелии, Ленинградской обл. и С.-Петербурге. Ижорцы и водь сконцентрированы преимущественно в сев.-зап. части Ленинградской обл. Эстонцы в Р. в целом расселены дисперсно, однако в Красноярском крае и Омской обл. образуют небольшие компактные этнические массивы. Кроме того, в Печорском р-не Псковской обл. живут представители этнической группы эстонцев - сету. Вепсы расселены на юге Карелии, северо-востоке Ленинградской обл. и северо-западе Вологодской обл. Саамы расселены на Кольском п-ове, только половина марийцев - в Республике Марий Эл, др. половина достаточно разбросана по стране: наиболее значительные группы живут в Башкортостане, а также в Кировской и Свердловской областях, Татарстане и Удмуртии. Для мордвы дисперсное расселение характерно в еще большей степени, чем для марийцев: менее трети их проживает в своей республике, остальные живут в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской областях и мн. др. регионах. В составе мордвы выделяются 2 сильно отличающиеся друг от друга по языку и культуре группы: мокша и эрзя. Удмурты живут гл. обр. в своей республике, а также в Пермском крае, Кировской обл., Татарстане. Бесермяне живут на северо-западе Удмуртии. Подавляющее большинство коми живут в своей республике, немало их и в Архангельской обл. Коми-пермяки в основном сконцентрированы в Коми-Пермяцком окр. Пермского края. Несколько более половины хантов проживают в Ханты-Мансийском АО - Югре, остальные - преимущественно в Ямало-Ненецком АО. Манси живут также преимущественно в Ханты-Мансийском АО - Югре. Венгры расселены в Р. дисперсно.

К самодийской группе уральской семьи относятся ненцы (45 тыс.), энцы (0,2 тыс.), нганасаны (0,9 тыс.) и селькупы (3,6 тыс.).

Ненцы живут в Ямало-Ненецком АО, а также в АО и в Таймырском Долгано-Ненецком р-не Красноярского края. Энцы - в Таймырском Долгано-Ненецком р-не. Нганасаны расселены в Таймырском Долгано-Ненецком р-не и соседних районах Красноярского края. Селькупы живут в основном в Ямало-Ненецком АО, Красноярском крае и Томской обл.

В Р. находится основная часть ареала расселения народов северокавказской языковой семьи. В абхазско-адыгскую группу этой семьи входят абазины (43 тыс.), абхазы (11 тыс.) и 4 близких адыгских народа: кабардинцы, черкесы (73 тыс.), адыгейцы и шапсуги (3,9 тыс.). Абазины сосредоточены в основном в Карачаево-Черкесии. Абхазы в Р. живут дисперсно. Для кабардинцев, черкесов и адыгейцев характерна высокая степень концентрации в своих республиках. Шапсуги расселены в Краснодарском крае, есть они и в Адыгее. Среди кабардинцев выделяется небольшая группа моздокских кабардинцев, живущих в Ставропольском крае и Сев. Осетии, в отличие от остальных кабардинцев-мусульман они в основном исповедуют Православие.

К нахско-дагестан. группе северокавказской семьи относятся чеченцы и ингуши, образующие нахскую подгруппу. Вторую подгруппу - дагестанскую - составляют аварцы, андо-цезские народы (включенные во время переписи 2010 г. в состав аварцев в качестве отдельных групп), а именно андийцы (12 тыс.), ботлихцы (3,5 тыс.), годоберинцы (0,4 тыс.), ахвахцы (8 тыс.), каратинцы (4,8 тыс.), тиндалы, или тиндинцы (0,6 тыс.), дидойцы, или цезы (12 тыс.), гинухцы (0,4 тыс.), хваршины (0,5 тыс.), бежтинцы (6 тыс.) и гунзибцы (0,9 тыс.), а также лакцы, даргинцы, кубачинцы (по оценкам, приблизительно 2 тыс.), кайтагцы (по оценкам, примерно 30 тыс.), табасараны, лезгины, агулы (34 тыс.), рутульцы (35 тыс.), цахуры (13 тыс.) и удины (4 тыс.). Подавляющее большинство чеченцев составляют население Чечни. Живут они также в Дагестане (группа т. н. аккинцев, или ауховцев) и нек-рых др. местах. Ингуши в основном расселены в своей республике. Значительная группа ингушей живет также в вост. части Республики Сев. Осетия - Алания. Аварцы в подавляющем большинстве сконцентрированы в Дагестане, прежде всего в его зап. части, есть их поселения и на севере республики. Андо-цезские народы живут в основном в зап. части Дагестана. Арчинцы сосредоточены в Чародинском р-не Дагестана. Лакцы расселены прежде всего в центральной части Дагестана, к востоку от их мест проживания, в центральной части Дагестана,- даргинцы. Кубачинцы живут в пос. Кубачи Дахадаевского р-на Дагестана, кайтагцы - в Кайтагском р-не Дагестана. К юго-востоку от даргинцев расселены табасараны. На крайнем юге и юго-востоке Дагестана живут лезгины. Агулы, рутульцы и цахуры живут в Юж. Дагестане, удины в основном - за пределами Р.- в Закавказье, в Р. они живут в небольшом числе в Ростовской обл. и Ставропольском крае.

К картвельской языковой семье принадлежат живущие в Р. грузины. Они расселены дисперсно при нек-рой концентрации в Москве и С.-Петербурге, а также на Сев. Кавказе.

Семит. языковая семья представлена в Р. ассирийцами (11 тыс.) и арабами (10 тыс.). Ассирийцы живут в Москве, Краснодарском крае и др. местах, арабы расселены дисперсно.

К сино-тибет. семье относятся переселившиеся в Р. китайцы (29 тыс., по переписи 2010 г.; по оценкам, значительно больше), к австроазиатской - осевшие в стране вьетнамцы (14 тыс.). Для китайцев характерно широкое расселение, но особенно плотно они сосредоточены в Сибири и на Дальн. Востоке. Вьетнамцы расселены дисперсно.

К камчукотской семье относятся чукчи (16 тыс.), коряки (8 тыс.), алюторцы (по оценкам, примерно 3 тыс.), кереки (4 чел., по переписи 2010 г.) и ительмены (3,2 тыс.). К этой же семье условно можно причислить и камчадалов (1,9 тыс.): по происхождению они ительмено-рус. метисы, ведут традиционное для народов Севера хозяйство, но говорят на рус. языке. Основная масса чукчей живет в Чукотском АО, небольшая часть - в Корякском окр. Камчатской обл. и в др. местах. Коряки, алюторцы и ительмены входят в состав населения Корякского окр. Кереки живут в Анадырском р-не Чукотского АО, камчадалы - в ряде районов Камчатской обл.

Еще несколько народов Сибири и Дальн. Востока собирательно называют палеосибирскими. Это нивхи (4,7 тыс.), алеуты (0,5 тыс.) и юкагиры (1,6 тыс.). К палеосибир. народам причисляют и камчукотскую семью. Нивхи живут в низовьях Амура и на Сахалине, алеуты - на Командорских островах, юкагиры - в Якутии и Магаданской обл.

Кеты (1,2 тыс.) живут в Красноярском крае, говорят на изолированном языке.

Рус. языком владеет 99,4% населения Р. Более 90% россиян среди форм коллективной идентичности на 1-е место ставят чувство гражданской принадлежности (2020).

Государственное устройство

Согласно конституции, принятой на референдуме 12 дек. 1993 г., с учетом поправок, одобренных в ходе общероссийского голосования 1-3 июля 2020 г. (77,92% за от числа голосовавших) и вступивших в силу 4 июля 2020 г., Р.- суверенное, демократическое, федеративное, правовое, социальное и светское гос-во с республиканской формой правления.

Главой гос-ва является президент, к-рый избирается сроком на 6 лет гражданами Р. при тайном голосовании на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Согласно ст. 81 конституции, одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации не более 2 сроков. Согласно ст. 80, президент определяет основные направления внутренней и внешней политики гос-ва, представляет Р. в отношениях между ее частями и в международных отношениях, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти. Президент является Верховным главнокомандующим и принимает меры к охране суверенитета Р., ее независимости и целостности.

Исполнительная власть в стране осуществляется под общим руководством президента, к-рый обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие правительства и иных органов, входящих в единую систему публичной власти (Федеральный закон о Правительстве Российской Федерации от 6 нояб. 2020). Он назначает (и освобождает от должности) председателя правительства, кандидатура к-рого утверждена Гос. думой. Осуществляет общее руководство правительством. Принимает решение об отставке правительства.

Законодательную власть в Р., согласно ст. 94 конституции, осуществляет Федеральное собрание - представительный и законодательный орган, состоящий из 2 палат - Совета Федерации и Гос. думы. Члены Совета Федерации именуются сенаторами. В соответствии с поправкой к ст. 95 в него входят 2 представителя от каждого субъекта Р. (от законодательного (представительного) и исполнительного органов гос. власти соответственно). Нижняя палата парламента представляет все население Р. Она состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 5 лет. Половина депутатов избирается по одномандатным округам (один округ - один депутат). Вторая половина депутатов Гос. думы избирается по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Гос. думы.

Судебная власть, согласно ст. 118 конституции, осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Их совокупность составляет единую судебную систему Р., к-рая устанавливается конституцией и Федеральным законом «О судебной системе Российской Федерации» (1996).

Президент предлагает Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного и Верховного судов, а также в соответствии с поправкой к ст. 83 имеет право инициировать прекращение их полномочий. Назначает на должность (и освобождает) генерального прокурора, судей иных федеральных судов. Имеет право распускать Гос. думу в случаях, предусмотренных статьями 111, 112 и 117 Конституции Р. Обладает правом законодательной инициативы, подписывает федеральные законы и т. д.

В соответствии со ст. 5 конституции Р. является федеративным государством, к-рое состоит из 85 равноправных субъектов (республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов). Республики (гос-ва) в составе Р. имеют свои конституции и законодательства. Остальные субъекты имеют устав и законодательство. Федеративное устройство основано на принципах территориальной целостности, единстве системы гос. власти, разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов Р., равноправии и праве народов Р. на самоопределение. Указом Президента РФ В. В. Путина № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 г. в целях обеспечения реализации своих конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов гос. власти и совершенствования системы контроля за исполнением их решений в Р. было создано 7 федеральных округов. На 1 янв. 2020 г. их 8: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.

Религия

В совр. Р. живут представители разных религий, и многие конфессиональные традиции имеют весьма давнюю историю. Религ. принадлежность в переписях Р. не учитывается (исключение составляли лишь переписи 1897 г. и 1937 г.). Мин-во юстиции РФ ведет учет зарегистрированных религ. орг-ций (данные на кон. 2018), не фиксируя численность их членов. Все данные о численности последователей разных религ. традиций имеют оценочный характер и базируются на социологических опросах и научных исследованиях. Согласно опросам, подавляющее большинство верующих относят себя к правосл. христианам, как правило к пастве Русской Православной Церкви (РПЦ).

Православие

Большинство правосл. верующих в РФ - это этнические русские. Православие исповедует также основная часть карелов, вепсов, ижорцев, саамов, коми, коми-пермяков, удмуртов, бесермян, марийцев, мордвы, чувашей, кряшен, нагайбаков, осетин, цыган, камчадалов. В разное время были крещены и считаются православными большинство ненцев, манси, ханты, селькупов, кетов, телеутов, кумандинцев, тубаларов, челканцев, чулымцев, шорцев, хакасов, тофаларов, якутов, долганов, эвенков, эвенов, нанайцев, ульчей, ороков, орочей, юкагиров, чуванцев, ительменов, алеутов, часто сочетающих Православие с местными традиц. верованиями. Правосл. веру исповедуют и бoльшая часть живущих в Р. украинцев, белорусов, молдаван, грузин, болгар, гагаузов, греков. Православия придерживаются также мн. зап. буряты, часть калмыков, кабардинцев (моздокские), алтайцев, энцев, теленгитов, негидальцев, чукчей, коряков, алюторцев, нивхов. Есть среди православных и люди иной этнической принадлежности. (Подробно историю Русской Православной Церкви см. в отдельном томе ПЭ: Русская Православная Церковь. М., 2000, а также в ст. Русская Православная Церковь в наст. томе.)

На территории Р. действуют 18 550 зарегистрированных орг-ций РПЦ (рост числа религ. орг-ций в 2010-2019 составил почти 70%). РПЦ в пределах РФ включает 59 митрополий: Алтайскую (Барнаульская, Бийская, Рубцовская, Славгородская епархии), Архангельскую (Архангельская, Котласская, Нарьян-Марская, Плесецкая епархии), Астраханскую (Астраханская, Ахтубинская епархии), Башкортостанскую (Бирская, Нефтекамская, Салаватская, Уфимская епархии), Белгородскую (Белгородская, Валуйская, Губкинская епархии), Брянскую (Брянская, Клинцовская епархии), Бурятскую (Северобайкальская, Улан-Удэнская епархии), Владимирскую (Александровская, Владимирская, Муромская епархии), Волгоградскую (Волгоградская, Калачевская, Урюпинская епархии), Вологодскую (Великоустюжская, Вологодская, Череповецкая епархии), Воронежскую (Борисоглебская, Воронежская, Россошанская епархии), Вятскую (Вятская, Уржумская, Яранская епархии), Донскую (Волгодонская, Ростовская, Донская епархии), Екатеринбургскую (Алапаевская, Екатеринбургская, Каменская, Серовская епархии), Забайкальскую (Нерчинская, Читинская епархии), Ивановскую (Иваново-Вознесенская, Кинешемская, Шуйская епархии), Иркутскую (Братская, Иркутская, Саянская епархии), Калининградскую (Калининградская, Черняховская епархии), Калужскую (Калужская, Козельская, Песоченская епархии), Карельскую (Костомукшская, Петрозаводская епархии), Костромскую (Галичская, Костромская епархии), Красноярскую (Енисейская, Канская, Красноярская, Минусинская, Норильская епархии), Кубанскую (Армавирская, Ейская, Екатеринодарская, Новороссийская, Сочинская, Тихорецкая епархии), Кузбасскую (Кемеровская, Мариинская, Новокузнецкая епархии), Курганскую (Курганская, Шадринская епархии), Курскую (Железногорская, Курская, Щигровская епархии), Липецкую (Елецкая, Липецкая епархии), Марийскую (Волжская, Йошкар-Олинская епархии), Мордовскую (Ардатовская, Краснослободская, Саранская епархии), Мурманскую (Мурманская, Североморская епархии), Нижегородскую (Выксунская, Городецкая, Лысковская, Нижегородская епархии), Новгородскую (Боровичская, Новгородская епархии), Новосибирскую (Искитимская, Каинская, Карасукская, Новосибирская епархии), Омскую (Исилькульская, Калачинская, Омская, Тарская епархии), Оренбургскую (Бузулукская, Оренбургская, Орская епархии), Орловскую (Орловская, Ливенская епархии), Пензенскую (Кузнецкая, Пензенская, Сердобская епархии), Пермскую (Кудымкарская, Пермская, Соликамская епархии), Приамурскую (Амурская, Ванинская, Хабаровская епархии), Приморскую (Арсеньевская, Владивостокская, Находкинская епархии), Псковскую (Великолукская, Псковская епархии), Рязанскую (Касимовская, Рязанская, Скопинская епархии), Самарскую (Кинельская, Отрадненская, Самарская, Сызранская, Тольяттинская епархии), С.-Петербургскую (Выборгская, Гатчинская, С.-Петербургская, Тихвинская епархии), Саратовскую (Балашовская, Покровская, Саратовская епархии), Симбирскую (Барышская, Мелекесская, Симбирская епархии), Смоленскую (Вяземская, Рославльская, Смоленская епархии), Ставропольскую (Георгиевская, Пятигорская, Ставропольская епархии), Тамбовскую (Мичуринская, Тамбовская, Уваровская епархии), Татарстанскую (Альметьевская, Казанская, Чистопольская епархии), Тверскую (Бежецкая, Ржевская, Тверская епархии), Тобольскую (Ишимская, Тобольская епархии), Томскую (Колпашевская, Томская епархии), Тульскую (Белёвская, Тульская епархии), Удмуртскую (Глазовская, Ижевская, Сарапульская епархии), Ханты-Мансийскую (Ханты-Мансийская, Югорская епархии), Челябинскую (Златоустовская, Магнитогорская, Троицкая, Челябинская епархии), Чувашскую (Алатырская, Канашская, Чебоксарская епархии), Ярославскую (Переславская, Рыбинская, Ярославская епархии). Абаканская, Анадырская, Биробиджанская, Благовещенская, Владикавказская, Воркутинская, Горноалтайская, Джанкойская, Кызыльская, Магаданская, Майкопская, Махачкалинская, Петропавловская, Салехардская, Симферопольская, Сыктывкарская, Феодосийская, Элистинская, Южно-Сахалинская, Якутская епархии не входят в митрополии. Правящим архиереем Московской епархии (городской) и Московской епархии (областной) является Патриарх Московский и всея Руси. Всего на территории РФ находится 197 (не считая Николаевского викариатства Хабаровской епархии) из 314 епархий РПЦ. Старого (дониконовского) обряда придерживаются в богослужении единоверцы, принадлежащие к РПЦ.

Хотя подавляющее число правосл. орг-ций, действующих в Р., окормляются РПЦ, есть небольшое число правосл. общин, не признающих юрисдикцию РПЦ.

Старообрядчество

Старообрядчество стало реакцией части рус. общества, отказавшейся признать богослужебную реформу в Русской Церкви в сер. XVII в. (подробнее см. в ст. Старообрядчество). В наст. время существуют 2 старообрядческие церкви, приемлющие священство: Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) (см. также Белокриницкая иерархия) и Русская Древлеправославная церковь (РДЦ) (см. также Беглопоповцы). В составе РПСЦ - 14 епархий, 206 зарегистрированных орг-ций, в т. ч. 2 мон-ря. Высшими органами управления РПСЦ, во главе к-рой стоит митрополит Московский и всея Руси, являются Освященный собор с участием архиереев, рядовых клириков и мирян, Архиерейский собор. Кафедра митрополита - Покровский собор на Рогожском кладбище в Москве. Москва и Московская обл. (см. Гуслица) - один из основных центров РПСЦ, сторонники этой ветви старообрядчества есть в С.-Петербурге, Костроме, Ярославле, Владимире, Н. Новгороде, Перми, Ижевске, Казани, Саратове, Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Омске, Барнауле, Новосибирске, Томске, Хабаровске и в др. местах. В составе РДЦ - 11 епархий, 112 зарегистрированных орг-ций. Высшим органом управления РДЦ, во главе к-рой стоит Древлеправославный патриарх Московский и всея Руси, является ежегодно собираемый Освященный собор. В 2000 г. кафедрой предстоятеля РДЦ стал собор в честь Покрова Пресв. Богородицы в Москве. Наиболее крупные группы последователей РДЦ живут в Нижегородской области, в Брянской области, в Республике Бурятии и в Читинской области. Есть ее приверженцы также в Москве, Курске, Волгоградской области, в Пермском крае, в Самарской области, в Саратовской области, в Оренбургской области, в Башкортостане и др. местах.

Самую большую группу старообрядцев, не приемлющих священства (беспоповцев), составляет Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ) (см. также Поморцы), имеющая 46 зарегистрированных орг-ций (фактически общин существует более 200, значительная их часть не зарегистрирована). Собор (съезд) является высшим органом управления ДПЦ. В отличие от др. беспоповских течений ДПЦ имеет региональные органы управления, в частности Российский совет ДПЦ (Москва), опекающий поморцев в Р. и в странах, не имеющих поморских духовных центров (на Украине, в Молдавии, Казахстане и Киргизии). В июне 2001 г. в С.-Петербурге начал работу Единый совет ДПЦ, стремящийся к координации работы региональных советов. Поморцы живут в Москве, Московской обл., С.-Петербурге, Архангельске, Республике Коми, Новгородской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Волгограде, Астрахани, Ставропольском и Краснодарском краях, Пермском крае, Удмуртии, Чувашии, Татарстане, Алтайском и Красноярском краях и др. местах. Не приемлющие священства старообрядцы представлены также согласиями федосеевцев, филипповцев, странников, спасовцев и др. Зарегистрировано 11 общин федосеевцев: в Москве, Казани, Нижегородской обл., также они живут в Ленинградской, Кировской областях, Пермском крае, Новгороде, Чувашии, Чистополе (Татарстан), Саратове, Астрахани и др. местах. Филипповцы, странники и спасовцы имеют 12 зарегистрированных общин. Значительную группу среди беспоповцев составляют часовенные - ок. 300 тыс. чел. Они утверждают, что отсутствие священства для них - временное вынужденное явление. Основные районы расселения - Краснодарский край, Красноярский край, Саратовская, Оренбургская области, Пермский край, Н. Тагил и др. населенные пункты Свердловской обл., Удмуртия, Курганская, Тюменская области, Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская обл., Хакасия, Тыва, Читинская обл. и Бурятия.

Подавляющее большинство старообрядцев в Р.- русские по этнической принадлежности, встречаются также карелы, коми, коми-пермяки, мордва, чуваши, представители др. национальностей.

Римско-католическая Церковь

Католики в Р. составляют 3 неравные группы: представители тех народов, к-рые оказались в составе Российской империи и в XVIII-XIX вв. в силу политических и экономических причин были расселены по всей территории (поляки, литовцы, часть латышей, украинцев и белорусов), а также нем. поселенцы; иностранные граждане традиционно католич. стран, находящиеся в Р. на постоянной работе или оставшиеся на постоянное жительство по политическим и экономическим причинам (дипломаты, сотрудники иностранных компаний, украинские, белорусские и молдавские рабочие, студенты из католич. стран Африки и Лат. Америки, переселенцы из Кореи, Вьетнама, с Филиппин и др.); небольшая группа коренных жителей Р., в основном русских, исповедующих католицизм в качестве личного религ. выбора. Католики проживают преимущественно в крупных городах Р., где имеются католич. приходы. Подавляющее большинство католиков в Р. принадлежат к лат. обряду.

По состоянию на дек. 2019 г. на территории Р. действуют 208 католических приходов (включая Севастополь и Республику Крым, где имеется 9 католич. приходов лат. обряда в юрисдикции Одесско-Симферопольского католич. еп-ства и 5 греко-католич. приходов, которые объединены в Крымский экзархат Греко-католической Церкви византийского обряда, подчиненный непосредственно Гос. секретариату Папского престола), где служат ок. 250 пресвитеров, как диоцезальных, так и принадлежащих к различным религ. конгрегациям (иезуиты, ассумпционисты, францисканцы, доминиканцы, салезианцы, редемптористы и др.). С 11 февр. 2002 г. католич. приходы в Р. объединены в церковную провинцию, к-рая состоит из 4 диоцезов (один из них имеет статус архиеп-ства). Названия католич. диоцезам даны не по территориальному признаку, а по наименованиям кафедральных соборов в Москве (архиепархия Божией Матери), в Саратове (епархия св. Климента), в Новосибирске (епархия Преображения Господня) и в Иркутске (епархия св. Иосифа). Для координации действий католич. епископат объединен в Конференцию Католических епископов России (см. Епископские конференции), ее председатель избирается на 3 года с правом избрания подряд не более чем на 2 срока. Пост председателя занимали архиеп. Тадеуш Кондрусевич (1999-2005), еп. Иосиф Верт (2005-2011), архиеп. Паоло Пецци (2011-2017 и с 2020), еп. Клеменс Пиккель (2017-2020).

В Р. насчитывается ок. 20 общин католиков визант. обряда. Они находятся под управлением ординария, к-рым назначается один из католич. епископов лат. обряда (с дек. 2004 им является еп. И. Верт). В Р. имеются общины католиков арм. обряда (армяно-католиков), проживающих в Москве и в городах на юге страны, а также небольшие общины католиков-традиционалистов (лефевристы, седевакантисы).

Об истории Римско-католической Церкви в Р. см. соответствующий раздел в статьях Римско-католическая Церковь, Могилёвское католическое архиепископство.

Протестантские церкви и деноминации

В Р. представлены все основные направления классического протестантизма - англиканство, лютеранство и кальвинизм (в виде реформатства и пресвитерианства). Первые общины появились уже в кон. XVI в. Они состояли из иноземных купцов, ремесленников, врачей, а также из военнопленных, оказавшихся на территории страны в результате Ливонской войны (1558-1583). Протестантам разрешалось исповедовать свою веру, но под страхом смертной казни было запрещено заниматься прозелитизмом. В XVII в. количество общин увеличилось за счет выходцев из Европы, бежавших от религ. гонений и поступивших на службу к царю, в XVIII в.- в результате присоединения территорий с протестант. населением: Ингерманландии, Эстляндии, Лифляндии. Согласно Указу от 16 апр. 1702 г., протестанты, приехавшие в Р., могли исповедовать свою веру беспрепятственно; в 1721 г. право свободы вероисповедания получили подданные присоединенных по Ништадтскому миру земель. Во 2-й пол. XVIII - нач. XIX в. по приглашению властей в Российской империи появились протестанты-поселенцы из Германии, основавшие колонии на Волге, Сев. Кавказе, Украине, в Крыму и Бессарабии. В этот период на территории империи оформились крупные лютеран. церкви в Финляндии и Прибалтике, а также небольшие кальвинист. общины в Польше, Прибалтике и на Зап. Украине.

Лютеранство

В 1819 г. имп. указом была создана Евангелическая консистория в С.-Петербурге; в 1832 г. подготовлен и издан Устав Евангелическо-лютеранской церкви в России. Генеральная консистория во главе с епископом была подчинена лично императору. Пасторы обычно получали образование на теологическом фак-те Дерптского ун-та. В 1909 г. на территории Российской империи (без Финляндии, Прибалтики и Польши) проживали уже 1 094 344 лютеранина (234 прихода). Приходы носили в основном моноэтничный характер - немецкие, финские, шведские, эстонские, латышские. После Февральской и Октябрьской революций 1917 г. от единой Лютеранской церкви России отделились ингерманландские приходы (1919), к-рые в 1921 г. образовали Евангелическо-лютеранскую церковь Ингрии. В 1924 г. Генеральный синод нем. Евангелическо-лютеранской церкви объявил о создании Евангелическо-лютеранской церкви Советского Союза во главе с Верховным церковным советом (Москва). В кон. 20-х - 30-х гг. XX в. деятельность лютеран. церковных структур на территории СССР практически прекратилась, мн. священнослужители покинули страну или были репрессированы; в 40-х гг.-депортации подверглись представители финского, эстонского, латышского и немецкого этносов. Однако уже в кон. 40-х - 50-х гг. XX в. в СССР были вновь зарегистрированы эстонская (1949) и латвийская (1954) лютеран. церкви. В кон. 50-х гг. в Ленинградскую обл. вернулись финны-ингерманландцы; в кон. 60-х - 70-х гг. XX в. в Нарве, Петрозаводске, Пушкине были зарегистрированы приходы Эстонской евангелическо-лютеранской церкви с богослужением на фин. языке. В 1957 г. была зарегистрирована 1-я лютеран. община среди немцев, сосланных на территорию Казахстана (г. Акмолинск, ныне Нур-Султан). В 1980 г. власти разрешили создать немецко-лютеран. пробство в составе Евангелическо-лютеранской церкви Латвии. В 1988 г. была учреждена Немецкая евангелическо-лютеранская церковь (НЕЛЦ) СССР.

В наст. время в РФ зарегистрированы 222 лютеран. религ. орг-ции. Крупнейшими лютеран. церквами являются Евангелическо-лютеранская церковь России (ЕЛЦР), относящаяся к нем. традиции (богослужение ведется на нем. и рус. языках), и Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦИ), относящаяся к сканд. традиции (богослужение - на финском и русском языках).

ЕЛЦР делится на 2 региональные церкви - Евангелическо-лютеранскую церковь европейской части России (ЕЛЦ ЕР, Москва) и Евангелическо-лютеранскую церковь Урала, Сибири, Дальн. Востока (ЕЛЦ УСДВ, Омск). В состав ЕЛЦ ЕР входят 11 пробств, объединяющих 170 общин и ок. 150 тыс. прихожан; в состав ЕЛЦ УСДВ - 4 пробства, 144 общины, ок. 4 тыс. прихожан. С 1992 г. издается ж. «Der Bote» (Вестник) (на русском и немецком языках), с 2000 г.- газ. «Лютеранские вести» (на рус. языке). В 1997 г. начала работу Теологическая семинария ЕЛЦР (дер. Новосаратовка Всеволжского р-на Ленинградской обл.). ЕЛЦР входит в Союз Евангелическо-лютеранских церквей в России и др. гос-вах (до 2011 Евангелическо-лютеранская церковь в России и др. гос-вах).

ЕЛЦИ возникла в результате преобразования Ингерманландского пробства Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии (1992). Первый синод, на котором был избран 1-й епископ и принят устав церкви, был созван в марте 1993 г. В состав ЕЛЦИ входят 7 пробств (75 общин). Кафедральный собор - ц. Св. Марии - находится в С.-Петербурге. С 2005 г. работает Теологический ин-т Церкви Ингрии (дер. Колбино Всеволжского р-на Ленинградской обл.), включающий теологический фак-т и отдел дополнительного образования. С 1991 г. издается ж. «Церковь Ингрии» (на русском и финском языках).

В 1997 г. из состава ЕЛЦИ выделилась в качестве самостоятельной Карельская евангелическо-лютеранская церковь (КЕЛЦ; язык богослужения - карельский) с центром в Сортавале (15 общин).

В Р. зарегистрированы также немногочисленные Единая евангелическо-лютеранская церковь России (1991), Сибирская евангелическо-лютеранская церковь (2003), Евангелическо-лютеранская церковь «Согласие» (2004), Евангелическо-лютеранская церковь Аугсбургского исповедания (2006) с богословской семинарией в г. Новосибирске.

Кальвинизм

Последователи Ж. Кальвина появились в Российской империи уже во 2-й пол. XVI в. (реформаты; позднее - пресвитериане и конгрегационалисты), но число их по сравнению с лютеранами было незначительным, и посещали они лютеран. храмы. Первая община реформатов сформировалась в 1629 г. в Москве. В нач. XVIII в. в С.-Петербурге были образованы французская, немецкая и голландская общины, а в конце века их было уже 12 (ок. 6 тыс. чел.). 11 мая 1778 г. был выпущен Высочайший манифест «Об учреждениях, относящихся к восстановлению согласия между членами Реформатской церкви Французской и Немецкой наций в Санкт-Петербурге» - 1-й законодательный акт, регулировавший деятельность реформатов на территории Российской империи. В 1763 г. реформаты появились в Поволжье, в 1804 г.- на побережье Чёрного м.

Количество реформатов в Российской империи увеличилось после вхождения в ее состав литов. земель (1795), где кальвинисты жили с кон. XVI в. В 1801 г. насчитывалось ок. 20 реформатских приходов, подчиненных Виленскому синоду; к кон. XIX в. число приходов сократилось до 12. В адм. отношении реформаты (как и лютеране) с 1819 г. были подчинены Главной имп. евангелической консистории. В кон. 20-х - 30-х. гг. XX в. деятельность реформатских церквей на территории СССР практически прекратилась, в 40-х гг. то же самое произошло с реформатскими церквами на территориях, вошедших в состав СССР - Литвы, Зап. Украины и Зап. Белоруссии. В нач. 90-х гг. XX в. стали возрождаться кальвинист. общины. С 1991 г. действует Союз евангелическо-реформатских церквей России, общины к-рого работают в С.-Петербурге, Твери, Уфе, Казани, Кирове и др. городах. В мае 1999 г. в Твери прошел I конгресс реформатов-кальвинистов России, в нояб. 2004 г. состоялся II конгресс. Организованная в 2007 г. Евангелическо-реформатская церковь России не имеет фактического преемства от дореволюционной традиции, т. к. значительная часть приходов основана миссионерами из Юж. Кореи. В 1995 г. в Москве учреждено Об-во российских пресвитерианских церквей. Действует Христианская пресвитерианская ДА. В 1999 г. была открыта Библейская теологическая семинария в С.-Петербурге. В наст. время в Р. зарегистрированы 4 реформатские и 194 пресвитерианские орг-ции.

Англиканство

В нач. XVII в. поселившиеся в Москве англикане посещали лютеран. кирху в Белом городе, с 1630 г.- реформатскую церковь, построенную для голландцев. Англикан. Церковь в России не входила в консисторию и никому не подчинялась, кроме дипломатических представителей Великобритании в Р. В 1814-1815 гг. особняк в С.-Петербурге, ранее приобретенный англ. консулом, был перестроен в англикан. ц. Иисуса Христа (закрыта в 1919). В нач. 50-х гг. XIX в. для сотрудников Александровских заводов (С.-Петербург) - англичан и американцев - в помещении новой заводской конторы был открыт филиал англикан. Церкви. В 1828 г. в Москве была построена англикан. часовня. В 1882 г. на ее месте началось строительство собора св. Андрея (освящен в 1885), ставшего впоследствии центром англиканства в Р. В 1920 г. здание собора экспроприировано гос-вом, после чего англикан. службы эпизодически проводились в посольствах Великобритании, Канады и США. В наст. время собор св. Андрея, возвращенный верующим в 1991 г.,- центр Московского диаконства, к к-рому принадлежат капелланства в С.-Петербурге и во Владивостоке. Московское диаконство является частью Восточного архидиаконства епархии Гибралтара в Европе, к-рая в свою очередь является частью пров. Кентербери Церкви Англии (в 2012 4 российских англикан. прихода отделились от епархии Гибралтара в Европе и образовали епархию консервативного крыла англиканства). Последователи англиканства в Р. весьма немногочисленны (в основном иностранные граждане).

Меннониты

Меннониты начали переселяться на территорию Российской империи с кон. 80-х гг. XVIII в., получив приглашение от Екатерины II. Они основали колонии в Поднепровье (в кон. 80-х гг. XVIII - нач. XIX в.), Причерноморье (в 1800-1820) и Поволжье (с 1854 г.). В 1864-1866 гг. возникли дочерние поселения меннонитов на Кавказе, в Сибири. Среди меннонитов изначально выделялись 2 толка - фламандский и фризский (различались гл. обр. обрядовой стороной крещения и причащения). В 1851 г. был образован главный орган управления меннонитами - Церковный конвент. В 60-х гг. XIX в. из меннонитов (или церковных меннонитов) выделились т. н. братские меннониты, ратовавшие за духовное обновление и возвращение к истокам анабаптист. учения. В 1917 г. в Р. проживали ок. 120 тыс. чел. В 1921-1929 гг. страну покинули ок. 25 тыс. меннонитов, переселившихся в основном в Сев. Америку. После 1929 г. традиц. религиозные и социальные структуры были разрушены; вскоре после начала Великой Отечественной войны (сент.-окт. 1941) меннониты были частично депортированы в Казахстан, Ср. Азию, на Урал и в Сибирь. В 1963 г. часть братских меннонитов присоединилась ко Всесоюзному совету евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ), другие - к незарегистрированному Совету церквей евангельских христиан-баптистов. С 1967 г. существовали также официально зарегистрированные независимые общины братских и церковных меннонитов (в Казахстане, Киргизии, Оренбургской обл.), в большей мере сохранявшие этнические и религиозные особенности (в т. ч. использование нем. язык). К 80-м гг. XX в. в СССР проживали ок. 100 тыс. т. н. этнических меннонитов. Во 2-й пол. 80-х - 90-х гг. XX в. подавляющее большинство меннонитов переехали из СССР в Германию, Канаду, США. В 2001 г. в с. Кичкасс Переволоцкого р-на Оренбургской обл. было создано Объединение меннонитских церквей Оренбуржья (ОМЦО), в него вошло несколько общин; действует учебное заведение - Библейская заочная школа «Еммаус». На нач. XXI в. в Р. проживали ок. 3 тыс. меннонитов, зарегистрированы 7 религ. орг-ций.

Методизм и церкви уэслианской традиции

Методистская церковь России официально зарегистрирована в 1909 г. и просуществовала до 1924 г. В наст. время большинство из 92 зарегистрированных в РФ методистских религ. орг-ций входят в Российскую объединенную методистскую церковь (РОМЦ), к-рая в свою очередь является членом Северо-Европейской конференции (наряду с церквами Балтии и Скандинавии). РОМЦ является епископальной церковью; допускается жен. священство; подготовкой пасторов занимаются учебные заведения: библейский колледж (Москва), Российская объединенная методистская семинария (Москва), Методистская теологическая семинария (Екатеринбург). В 1993 г. во Владимире была основана Уэслианская церковь, которая объединяет несколько десятков человек. Входит в Совет церквей евангельских христиан в России (СЦЕХР). Церковь Назарянина создана в 1991 г., объединяет более 10 церквей. Входит в СЦЕХР.

Баптизм, евангельское христианство

Офиц. датой возникновения русского баптизма в Р. считается 20 авг. 1867 г., когда нем. баптист. проповедник М. К. Кальвейт крестил в р. Куре купца Н. И. Воронина. В 1874 г. в С.-Петербурге в результате миссионерской деятельности лорда Г. В. Редстока и его учеников - В. А. Пашкова (см. ст. Пашковцы), М. М. Корфа и др.- появились близкие к баптистам евангельские христиане. В 1884 г. был создан Союз русских баптистов Юж. России и Кавказа, в 1909 г.- Союз евангельских христиан. Попытки объединения баптистов и евангельских христиан успехом не увенчались из-за разногласий догматического и обрядового характера. К 1912 г. в Российской империи насчитывалось ок. 115 тыс. баптистов и ок. 31 тыс. евангельских христиан, к 1927 г.- ок. 500 тыс. (общая численность баптистов и евангельских христиан). В 1929 г. закрылся Федеративный Союз баптистов СССР. Вскоре его деятельность была восстановлена, но в марте 1935 г. после ареста его руководителей, а также мн. рядовых верующих союз распался. В 1942-1944 гг. вновь была разрешена деятельность баптистов и евангельских христиан, к-рые в силу близости их вероучений объединились в Союз евангельских христиан и баптистов (с 1 янв. 1946 Союз евангельских христиан-баптистов) во главе со Всесоюзным советом евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). С 1945 г. начал выходить ж. «Братский вестник». В 1945-1947 гг. ко ВСЕХБ присоединились некоторые направления пятидесятников, в 1963 г.- часть братских меннонитов. В 1961 г. из союза выделилась группа верующих (инициативники), недовольная соглашательской позицией ВСЕХБ в отношении властей, преследующих верующих. Впосл. они создали Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ, в наст. время М(еждународный) СЦ ЕХБ), к-рый до 1988 г. находился на нелегальном положении. Ряд его членов и в наст. время отказываются от гос. регистрации. В 1991 г., после распада СССР, на основе ВСЕХБ были образованы Евро-Азиатская федерация союзов церквей ЕХБ СНГ, объединившая 11 союзов, действующих в гос-вах - бывш. республиках СССР (кроме Прибалтики и Туркмении), и Российский союз евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ), к-рый придерживается принципа автономии поместных церквей и координации целей совместного служения. Объединяет более 1,7 тыс. общин (значительная часть действует без регистрации). Высшим органом управления союза является Всероссийский съезд представителей региональных объединений, входящих в союз.

Совет церквей евангельских христиан-баптистов (инициативников) (СЦ ЕХБ) в наст. время имеет на территории Р. более 3 тыс. групп, большинство из них отказываются от регистрации.

Ассоциация братских церквей евангельских христиан-баптистов (АБЦ ЕХБ) создана в 1991 г. Объединяет ок. 10 общин. Центр находится в г. Дедовске (Московская обл.).

Российская ассоциация независимых церквей евангельских христиан-баптистов (РАНЦ ЕХБ) создана в 1989 г. Объединяет ок. 10 общин.

Ассоциация церквей евангельских христиан (АЦЕХ) создана в 1998 г. Объединяет ок. 30 общин, групп и орг-ций. В состав АЦЕХ входят: Семинария евангельских христиан (Москва) и Евро-Азиатский миссионерский колледж (Казань), Об-во евангелизации детей, изд-во «Христианский центр «Мирт»».

Союз церквей евангельских христиан (СЦЕХ) учрежден в 1992 г., после выхода неск. десятков евангельских христиан из ВСЕХБ. Объединяет более 100 церквей и групп. Высшим руководящим органом управления СЦЕХ является ее Генеральная конференция, представляющая всех членов объединений, входящих в состав СЦЕХ на добровольной основе. Руководящим органом между съездами Генеральной конференции является Совет СЦЕХ, избранный Генеральной конференцией.

Всероссийское содружество евангельских христиан (ВСЕХ) создано в 2008 г. Объединяет ок. 10 ассоциаций и церквей евангельских христиан.

Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС) создан в 1994 г. в Краснодаре. Объединяет ок. 50 церквей и групп, в т. ч. учебное заведение - Кубанский евангельский христианский ун-т.

Евангелическая русская церковь (ЕРЦ) создана в 1990 г. в С.-Петербурге, объединяет неск. общин. Возникла как принципиально экуменическая орг-ция. По инициативе ее основателя, пастора Е. Н. Недзельского, в 1993 г. начало вещание христианское радио «Теос» (с 2003 принадлежит Ассоциации христианского вещания «Радиоцерковь»).

Союз независимых евангельских церквей (СНЕЦ) учрежден в 1998 г., объединяет ок. 10 общин.

В наст. время в РФ зарегистрированы 889 орг-ций евангельских христиан-баптистов и 683 - евангельских христиан.

Квакеры

Квакеры появились в Р. во время первой мировой войны 1914-1918 гг., с 1931 г. их деятельность прекращена, возобновлена в 90-х гг. В наст. время крайне малочисленны, помимо Московского религиозного об-ва друзей имеются квакерские группы в С.-Петербурге и в г. Электросталь Московской обл.

Армия спасения

Армия спасения действовала в Р. в 1913-1923 гг. В 1991 г. возобновила деятельность, открыв отд-ние в С.-Петербурге, в 1992 г.- в Москве (где в наст. время располагается штаб-квартира Армии спасения в РФ). Имеет свыше 10 корпусов. Занимается благотворительной деятельностью. В Р. зарегистрированы 13 религ. орг-ций.

Адвентизм

Адвентизм появился в Р. в нач. 80-х гг. XIX в. и получил распространение в Крыму, Поволжье, на Сев. Кавказе и Юж. Украине. Первая рус. община АСД возникла в 1890 г. в Ставрополе. К 1917 г. адвентистов в Р. было ок. 7 тыс. чел. После гонений в 30-х гг. XX в. адвентистских общин фактически не осталось. В 1945-1946 гг. зарегистрированы несколько десятков общин, образовавших Всесоюзный совет христиан - адвентистов седьмого дня (закрыт в 1960). В 1981 г. произошло объединение общин на территории Р. В 1985-1990 гг. руководители церквей в республиках СССР тайно объединились в Координационный межреспубликанский совет. В 1990 г. на Всемирном съезде Генеральной конференции АСД в Индианаполисе (США) церковь АСД СССР получила статус мирового отд-ния (дивизиона) Всемирной церкви АСД.

В 1990 г. прошел съезд церквей христиан - адвентистов седьмого дня (ХАСД) в Р., на к-ром был принят Устав Российского униона (союза), входящего в Евро-Азиатский дивизион. В наст. время в Р. действует 2 союза ХАСД: Западно-Российский (в него входят поместные церкви, расположенные на территории от Калининграда до Урала) и Восточно-Российский (поместные церкви, расположенные на территории от Урала до Сахалина). Численность на 2012 г. составляла ок. 37 тыс. чел. Действует Заокская ДА (пос. Заокский Тульской обл.); Адвентистское агентство помощи и развития - неправительственная всемирная орг-ция, оказывающая помощь в районах стихийных бедствий и катастроф. В наст. время в РФ зарегистрированы 567 общин АДС.

Помимо АСД в РФ существуют немногочисленные общины адвентистов-реформистов. Это ответвление возникло в 20-х гг. XX в. из числа адвентистов, считавших недопустимым участие в советских общественных орг-циях (напр., в профсоюзах), несение службы в Советской Армии, гос. регистрацию, работу и обучение в школе по субботам. В 1929 г. создан национальный центр «Российское поле адвентистов седьмого дня реформационного движения» (позднее - Всесоюзная церковь верных и свободных АСД).

Пятидесятничество

Пятидесятничество в Р. появилось накануне первой мировой войны, община Евангельских христиан в духе апостолов (т. н. смородинцев) была основана в 1913 г. в С.-Петербурге А. И. Ивановым и Н. П. Смородиным. Единого центра нет. Зарегистрированные и незарегистрированные общины действуют как самостоятельно, так и в составе Церкви христиан веры евангельской в духе апостолов (ЦЕХДА), объединяющей ок. 70 общин.

Христиане евангельской веры (воронаевцы). В 1921 г. в Одессу прибыл И. Е. Воронаев, к-рый основал первые общины христиан евангельской веры (ХЕВ). Вскоре общины воронаевцев получают распространение на Украине, в Ср. Азии, на Урале, в Сибири.

Пятидесятники-сионисты (леонтьевцы) появились в 1922 г. в среде крестьян Правобережной Украины. Основательницей была П. В. Коченкова, активным проповедником - Л. В. Мельник. Леонтьевцы (по имени проповедника) считали, что необходимо переселяться в «избранную Богом землю» (Палестину), где на горе Сион следует ожидать Второго пришествия Иисуса Христа.

Христиане веры евангельской, евангельские христиане - св. сионисты, субботствующие пятидесятники. С присоединением в 1939 г. зап. регионов Украины и Белоруссии, а в 1940 г.- Бессарабии и Прибалтики в СССР начали распространяться учения христиан веры евангельской (ХВЕ), евангельских христиан - св. сионистов (др. название - «мурашковцы», по фамилии основателя направления - И. П. Мурашко), субботствующих пятидесятников. На развитие пятидесятнического движения в СССР влияла образованная в 1929 г. (под эгидой Ассамблей Бога) восточноевроп. миссия с центром в Данциге (ныне Гданьск), которая провела Объединительный съезд представителей украинских, русских, польских, немецких церквей пятидесятников и образовала Союз христиан веры евангельской (ХВЕ). С 1945 г. часть общин ХВЕ присоединилась к СЕХБ, в 1947 г. (под нажимом гражданской власти) и нек-рые мурашковцы.

Объединенная церковь христиан веры евангельской (ОЦХВЕ) создана в 1942 г., общины принципиально не регистрировались, их представители назывались нерегистрированными пятидесятниками. В постсоветское время ок. 500 общин, входящих в ОЦХВЕ, также не регистрируются. Работой всей церкви руководит Совет епископов во главе с начальствующим епископом. Представительские функции выполняет Российская ассоциация миссий ХВЕ.

Российская церковь христиан веры евангельской (РЦХВЕ) создана в 1991 г. в Москве во время работы I съезда церквей ХВЕ (пятидесятников) РСФСР, учредившего Союз ХВЕ РФ (впосл. переименован в РЦХВЕ). Объединяет ок. 3,4 тыс. общин. РЦХВЕ имеет теологические ин-ты в Москве и Иркутске, семинарию в Новосибирске.

Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ). Создан в 1997 г. на основе Союза ХВЕ «Церковь Божия». Объединяет 26 централизованных религ. орг-ций (ассоциаций, региональных епархиальных управлений) и более 1,3 тыс. общин. Имеется учебное заведение - Евро-Азиатская богословская семинария.

Объединение «Благовестие» создано в 1999 г. на территории Камчатского края (ок. 20 общин).

Вне пятидесятнических союзов образовано ок. 15 т. н. автономных церквей Полного Евангелия. В Москве зарегистрировано Межрегиональное объединение церквей Полного Евангелия «Благая Весть» (ок. 15 общин).

Всего в РФ зарегистрированы 1034 религ. орг-ции христиан веры евангельской - пятидесятников, 878 - христиан веры евангельской, 20 общин - евангельских христиан в духе апостолов.

Иудаизм