Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

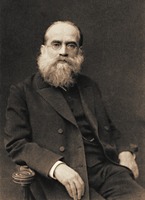

ЛОПАТИН

Лев Михайлович (1.06.1855, Москва - 21.03.1920, там же), философ, психолог, публицист; представитель философии персонализма. Происходил из дворянской семьи. Отец Л., Михаил Николаевич, при имп. Александре II Николаевиче занимал должность обер-секретаря Сената; мать, Екатерина Львовна (урожд. Чебышева), была сестрой известного математика П. Л. Чебышева. Окончив в 1879 г. историко-филологический факультет Московского ун-та, Л. с 1883 г. начал научную и педагогическую деятельность на кафедре философии и до конца жизни оставался связанным с ун-том. В 1886 г. защитил магистерскую, а в 1891 г.- докторскую диссертацию; вместе они составили 2 части соч. «Положительные задачи философии». Этот труд стал введением в философскую систему Л., в нем он сформулировал вопросы, на которые последовательно отвечал в более поздних сочинениях.

С 1899 по 1920 г. Л. возглавлял Московское психологическое об-во, один из важнейших центров философии в России. В 1889 г. при об-ве начал издаваться ж. «Вопросы философии и психологии», ставший главным рус. философским журналом. С 1894 г. Л. был редактором журнала вместе с Н. Я. Гротом; с 1896 г.- вместе с В. П. Преображенским и С. Н. Трубецким; с 1905 г. до закрытия журнала в 1918 г. оставался его единственным руководителем.

Л. при жизни получил признание в философском сообществе. В 1911 г. был издан «Философский сборник: Льву Михайловичу Лопатину к тридцатилетию научно-педагогической деятельности от Московского психологического общества. 1881-1911» со статьями Е. Н. Трубецкого, С. Н. Булгакова, В. Ф. Эрна, С. А. Алексеева (Аскольдова), С. Л. Франка, Н. О. Лосского, П. Б. Струве, Г. Г. Шпета, Г. И. Челпанова, П. И. Новгородцева и др. Сборник был вручен Л. на торжественном заседании Московского психологического об-ва 11 дек. 1911 г.

Похоронен Л. в Новодевичьем московском в честь Смоленской иконы Божией Матери монастыре.

Персоналистическая и спиритуалистическая метафизика

Все многообразие философских систем, существовавших в истории, Л. сводил к 3 типам: спиритуализму, признающему, что «вся действительность - и в нас, и вне нас - в своем внутреннем существе духовна»; материализму, к-рый утверждает, что бытие материально; и агностицизму, к-рый признаёт подлинное бытие трансцендентным и непознаваемым для человека (Лопатин Л. М. Неотложные задачи современной мысли // Он же. Аксиомы философии. 1996. С. 403-411). Идеализм в духе Платона и Аристотеля, признающий относительную самостоятельность материи по отношению к духу, Л. считал непоследовательной формой спиритуализма. Свою философию Л. называл «конкретным спиритуализмом» и противопоставлял ее «абстрактному спиритуализму», характерному, напр., для гегелевской системы. По Л., подлинная духовная сущность всего существующего обнаруживается человеком в опыте постижения собственной (т. е. конкретной) личности, а не в абстрактных понятиях «Дух» и «Разум», как в философии Г. В. Гегеля. Истоки собственного понимания основ метафизики Л. находил в системах Г. В. Лейбница, И. Г. Фихте и А. Шопенгауэра; мн. идеи Л. перекликаются с идеями А. Бергсона.

В основе философии Л. лежит убеждение в абсолютной самобытности личности человека и в абсолютном значении его духовной, творческой индивидуальности. Человеческая личность есть для него субстанциальное внутренне свободное начало, самодовлеющая монада. В связи с этим Л. может быть назван одним из самых последовательных персоналистов в русской философии наряду с Лосским, к-рый, как и Л., обосновывал свою философию на идеях Лейбница, и с Н. А. Бердяевым, развивавшим персоналистические идеи на ином метафизическом основании.

Человека в его духовной сущности Л. рассматривает в качестве центра реальности. Для Л. «начало и основа всех вещей есть сила духовная в себе, внутренне живая и действенная до всякого воплощения в жизни природы и человечества». И в итоге «ничего нет, кроме духа» (Типические системы философии (Научное мировоззрение и философия) // Там же. С. 338). «Во всех явлениях кругом нас,- пишет Л.,- реализуются духовные, идеальные силы,- они только закрыты от нас формами нашего внешнего чувственного восприятия их; напротив, в нашей душе, в непосредственных переживаниях и актах нашего внутреннего я, в его свойствах и определениях, нам открывается настоящая реальность, уже ничем не прикрытая. И то, что в этой реальности есть основного и от нее не отделимого ни при каких условиях, то должно быть основным и во всякой другой реальности, если только в мире есть внутреннее единство и если он не слагается из элементов, друг друга отрицающих» (Неотложные задачи современной мысли // Там же. С. 404).

Суть личности, по Л., в постоянной творческой активности: «Дух сам в себе, в своей внутренней действительности есть потенция или мощь новых проявлений или новых актов, непрерывно расширяющих конкретное содержание его бытия» (Вопрос о свободе воли // Там же. С. 33). На основании этого определения Л. резко противопоставляет мир физический (материальный) и мир духовный. «Основное свойство материи,- пишет он,- инертная эквивалентность при внешней подвижности; основное свойство духа - способность действительного развития» (Там же). Особое внимание Л. уделяет вопросу о взаимосвязи 2 сосуществующих «миров» и объяснению причин возникновения их радикального противостояния в едином бытии. Л. не смог во всей полноте решить возникающие в этом контексте проблемы. Главная из проблем, связанная с пониманием человека как духовного существа,- это проблема свободы воли или, в более точной постановке, проблема взаимоотношения однозначной причинности мира физических объектов и свободной причинности духа. Согласно Л., убеждение, что физическая, механическая причинность есть универсальная форма причинности вообще, не оставляющая места свободе воли, является следствием развития научного познания, «извлечено из данных физики»; его подлинная опора - это «закон сохранения движения, поставленный в основу объяснения законов природы еще со времен Декарта; его научное подтверждение можно найти лишь в явлениях вещественного мира, и оно по аналогии только переносится на явления жизни и духа» (Там же. С. 29). В действительности же, утверждает Л., представление о физической связи явлений возникает достаточно поздно в человеческом сознании и не является исходным, оно базируется на более глубоком, метафизическом понимании причинности, которое «не включает непременной мысли об абсолютном единообразии феноменов природы». «Всякая действительность,- пишет Л.,- предполагает силу, в ней действующую,- утверждающий ее акт, ее производящее усилие, всякая проявленная энергия подразумевает предшествующую мощь такого проявления, как объяснял причинную связь еще Аристотель. В прирожденном каждому уму законе причинности ничего, кроме этого, и не утверждается: мы должны искать деятеля - раз дано действие» (Там же. С. 30). Т. о., первичным является понимание причинности как свободы и творчества, и только это понимание допускает идею рождения нового, без которой человек не может понять ни самого себя, ни окружающий мир; в то же время механистическая концепция причинности как необходимости и повторяющейся закономерности связана только с представлением о продолжении (в неизменной сущности) уже существующих процессов и явлений.

Творческий характер духовного бытия человека проявляется в любом его аспекте - от элементарных ощущений и восприятий до порывов художественной фантазии. Следует мыслить человеческое сознание не пассивным «проводником» внешних воздействий, а творческой силой, к-рая, откликаясь на внешние воздействия, порождает неповторимые феномены, выражающие ее сущность. И чем более сложными являются феномены душевной жизни, тем более ясно и осмысленно выступает их творческая природа, выражающая творческую природу человеческого духа: «...сознание, по всему своему существу, есть акт творческий; всякий раз, когда мы сознаем что-нибудь, чего прежде не сознавали, в нас происходит некоторое творческое действие,- новое, какого прежде не было» (Теоретические основы сознательной нравственной жизни // Там же. С. 91). Л. подчеркивает бесконечность творческой энергии личности: «Понятие личности не исключает бесконечности - напротив, неизбежно подразумевает ее. Смысл личного бытия только в том и лежит, что конкретные формы бесконечного творчества могут быть бесконечно разнообразны» (Вопрос о свободе воли // Там же. С. 63).

Проблема времени

Л. уделяет особое внимание этой проблеме, поскольку универсальность времени является необходимым условием универсальности творческого развития. Л. выступает против тех метафизических систем, к-рые полагают время категорией, неприменимой к истинному бытию (так считал, напр., Б. Спиноза, близок к этому был и И. Кант). Признание существенного значения времени для понимания бытия человеческого духа приводит Л. к метафизическому анализу времени, к-рый выявляет глубокую парадоксальность времени. «Время,- пишет Л.,- действительно лишь настолько, насколько нереально все, что его составляет, и если б, наоборот, его составные части получили реальность, оно потеряло бы всякую действительность» (Положительные задачи философии. 1891. Ч. 2. С. 296). О времени в собственном смысле можно говорить только применительно к состояниям человеческого сознания. Как и Бергсон, Л. считает, что в природе вне человека нет подлинного времени. В своей метафизической сущности время есть акт творчества, в к-ром происходит замещение одного состояния души (сознания) другим. Если бы эти последовательно творимые состояния были даны вместе, указанный акт потерял бы смысл и, значит, исчезло бы время как наглядное выражение этого акта. В результате недействительность прошедших и будущих состояний души является непременным условием действительности времени, к-рая тождественна действительности творческой активности личности, ее способности творить новые состояния. Однако выявленное свойство времени еще не дает его полного понимания. Если прошлые и будущие состояния души нереальны, а реально только творимое состояние, конституирующее настоящее, то сознание постоянно пребывало бы только в этом творимом «теперь» и не знало бы ничего о своем прошлом и будущем. Но даже акт фиксации к.-л. элементарного факта сознания (напр., в суждении: «я вижу красное пятно») становится невозможным, если предполагать, что сознание всегда находится только в реальном «теперь», а все, что «было» и «будет», полностью нереально и никаким образом не сосуществует с «теперь»; «все, что мы знаем о природе нашей чувственной восприимчивости, заставляет утверждать с полною уверенностью, что если б в нас в самом деле промелькнуло ощущение, продолжавшееся один бесконечно малый, совершенно неделимый момент времени, мы бы его совсем и никогда не заметили… Чтобы какой-нибудь психический феномен был усвоен нашим сознанием, необходимо, чтобы он действительно длился, т. е. состоял из ряда моментов, исключающих друг друга» (Понятие о душе по данным внутреннего опыта // Аксиомы философии. 1996. С. 186-187). Каждый факт сознания представляет собой творческий акт, в к-ром осуществляется синтез множества моментов времени, синтез прошлого, настоящего и будущего. Это означает, что душа не только растворена во времени, но и господствует над временем, она сверхвременна. Л. подчеркивает, что «сверхвременность» есть нечто совершенно иное, чем «вневременность» или «безвременность», что означало бы абсолютную непричастность души времени. Душа причастна времени, но таким образом, что время является ее «внутренней» характеристикой, над к-рой она «возвышается» как нечто целостное и единое.

Представление о душе как о субстанции

Анализ времени как качества души приводит Л. к утверждению, что душа в ее сущности есть субстанция. Называя так сверхвременное бытие души, Л. присоединяется к лейбницианству как одной из наиболее глубоких версий новоевроп. рационализма. Понятие «субстанция» помогает Л. до конца объяснить противоречивый характер времени, диалектику сохранения-исчезновения отдельных моментов в нем: «...то, что во времени, взятом отвлеченно в нем самом, является как неудержимое исчезновение каждого достигнутого момента, то для субстанции осуществляется как ее положительная длительность или как ее действительное сохранение в смене разнообразных состояний» (Там же. С. 183). Данная модель оказывается основой всех рассуждений Л. о природе личности, сознания, души, а в контексте проблемы времени приводит Л. к утверждению, что исток времени - в самой субстанции. Л. приходит к метафизическому постулату, буквально повторяющему один из постулатов А. А. Козлова, первого из оригинальных рус. лейбницианцев: «...время есть необходимая форма деятельности каждой конечной субстанции и взаимодействия таких субстанций между собой» (Там же).

Однако принятие модели взаимодействующих субстанций ведет Л. к заметным трудностям. Феноменологический анализ сознания, который является истоком философских построений Л., вступает в неразрешимое противоречие с указанной метафизической моделью, и компромисс между ними возможен только за счет существенного обеднения обеих составляющих. Понимая, что идея непосредственной феноменальной данности бытия в сознании противоречит идее субстанции как особой, самостоятельной сущности, «возвышающейся» над всеми своими конечными состояниями, Л. пытается развить новое понимание соотношения субстанции и ее проявлений. В противоположность обычной трактовке этого соотношения (от Р. Декарта до Шопенгауэра), в к-рой бытие субстанции мыслится как трансцендентное по отношению к ее конечным, феноменальным проявлениям, Л. утверждает, что субстанция имманентна своим явлениям: «Явления духа должны быть не только показателями, но и прямою реализацией его существа, потому что они суть его акты и состояния, а дух вне своих состояний и действий есть пустая абстракция - словесный термин, а не действительность» (Явление и сущность в жизни сознания // Там же. С. 170-171).

По Л., в непосредственном сознании к.-л. явления человек на самом деле воспринимает не только и не столько само это изолированное и текучее явление, сколько субстанциальное единство своего сознания, своей души, частной реализацией к-рой выступает указанное явление. Именно субстанциальное единство личного сознания служит той основой, на которой выстраивается многообразная, бесконечная система феноменов, фактов сознания. Более конкретными формами субстанциального единства души Л. считает сознание реальности времени и собственной внутренней активности.

На основании этих принципов Л. решает проблему соотношения мира субстанций и мира физических объектов. Он утверждает, что последний всецело зависит от первого и творчески создан им. В этом пункте Л. непосредственно развивает идеи Лейбница и следует традиции русского лейбницианства, заданной Козловым. Объекты и явления материального, физического мира в этой традиции теряют свою даже относительную самостоятельность и рассматриваются как «психические значки» творческих действий субстанций. Здесь перед Л. встает проблема, характерная для любой системы такого типа: можно ли на основании познания материального мира что-либо утверждать об истинном бытии, о мире субстанций? Л. настойчиво подчеркивает имманентность субстанции своим явлениям, неразрывное единство субстанции со своими творческими актами. Но это с неизбежностью ведет к признанию возможности непосредственно переходить от познания мира явлений к метафизическому познанию мира субстанций. При таком предположении не может быть существенных противоречий между законами физического мира и «законами» мира субстанций, а формы их познания должны дополнять друг друга. Однако Л. не конкретизирует смысл такого единства миров и взаимодополнительность их форм познания. Более того, он постоянно подчеркивает, что законы физического мира ничего общего не имеют с метафизическими закономерностями существования и творческой деятельности субстанций. В итоге, утверждая имманентность субстанции своим явлениям, по существу Л. остается приверженцем традиц. новоевроп. концепции субстанций, метафизическое познание к-рых ничего общего не имеет с физическим познанием материального мира и очень мало общего имеет с феноменологическим анализом сознания (в последнем случае единство субстанции и ее феноменов проявляется только в анализе времени). В результате в поздних статьях Л. его философия предстает как традиц. метафизика, оперирующая рационалистическими категориями «субстанция», «причинность», «самотождественность», «активность» и т. п., смысл к-рых не выводится из конкретного феноменологического анализа душевной жизни человека, что составляло главное достоинство его более ранних работ, а под видом «аксиом философии» по сути заимствуется из классического рационализма вместе с его главным недостатком - абстрактной отвлеченностью. Из тезиса «субстанция имманентна своим явлениям» следует, что целостность субстанции должна быть дана столь же явно в сознании, как явно дана множественность и обособленность отдельных явлений. Множественность и единство должны быть двумя равноправными сторонами любого актуального состояния сознания, а не различаться как «явление» и «сущность» (субстанция). Однако Л., следуя традициям рационалистической философии, понимает множественность как данную феноменально, в непосредственном сознании, а единство - выходящим за пределы непосредственности и «надстраивающимся» над множественностью состояний сознания.

Первые критические возражения в адрес лопатинского спиритуализма высказал еще Вл. С. Соловьёв в 3 статьях, объединенных после его смерти под единым заглавием «Теоретическая философия». В ст. «Первое начало теоретической философии» Соловьёв задается вопросом о том, что может быть несомненным, самоочевидным в философском познании, с чего нужно начинать философию. И дает ответ на этот вопрос в духе феноменологического подхода: исходным и самоочевидным является совокупность непосредственных данных наличного сознания, взятых в их собственном смысле. Очевидно, что этот тезис вполне приемлем и для Л., именно на его основе он анализирует специфику «внутреннего» бытия человеческой личности. Однако Соловьёв в большей степени следует методологии феноменологического подхода к сознанию. Он подчеркивает, что все элементы сознания имеют феноменальную реальность и должны получить определение через конкретный анализ структуры наличного сознания. Такую феноменальную реальность имеют в т. ч. и логическая всеобщность мысли, и представление о «я». «Из того, что всевозможные психические состояния соотносятся с одною и тою же мыслью «я», никак не следует, чтоб это «я» было не мыслью, а чем-то другим. Непременный член какого-нибудь присутствия не есть в этом качестве представитель высшей инстанции» (Соловьев В. С. Первое начало теоретической философии // Соч. М., 1988. Т. 1. С. 784). Соловьёв замечает, что переход к особой реальности «я» был бы возможен только на основании дополнительных феноменальных данных, через непосредственное сознание деятельности «я» во всей ее конкретной структуре, а не на основе абстрактного постулата об этой деятельности, как у Л. Не обладая таким сознанием, мы должны заключить, что «я» обладает только феноменальной реальностью, реальностью «внутри» феноменального поля сознания, и вовсе не возвышается в виде субстанции «над» ним. Вводя понятие субстанции и отождествляя «я» с субстанцией, Л. уходит от необходимости последовательного и сложного анализа структуры феноменального поля сознания, через к-рый только и можно установить реальное значение категории «я», личности. В конечном счете именно за это Соловьёв и критикует Л.

Понятие о Боге и проблема зла

В отличие от классического новоевропейского определения субстанции как абсолютно независимого сущего Л. предполагает, что субстанции, составляющие мир, взаимодействуют друг с другом и образуют сложную динамическую, развивающуюся структуру. Существует также особая субстанция, возвышающаяся над системой взаимодействующих субстанций и являющаяся их причиной и источником,- Бог в философском понимании. Одновременно с этим Л. признаёт, что в силу особого характера бытия Бога по отношению к бытию субстанций Его более естественно было бы называть «бытием сверхсубстанциальным» (Лопатин Л. М. Аксиомы философии // Он же. Аксиомы философии. 1996. С. 323). Своеобразно воспроизводя логику известного онтологического доказательства бытия Божия Л. утверждает, что, когда мы мыслим духовное первоначало бытия в отвлеченных понятиях нашего ума, мы не доходим до его адекватного понимания; «весь смысл понятия о нем лишь в том и заключается, что это первоначало есть реальный и действительный источник всего реального и поэтому реальнее всего, что существует. И его реальность не есть реальность нераскрытого зародыша или темной потенции, еще не пришедшей в актуальное состояние,- напротив, в своем довременном вечном единстве, не встречая себе ни в чем препятствий и затяжек, оно раз и навсегда открывается себе как неисчерпаемая полнота творческих сил, в бесконечной картине возможных образов их действия, в завершенном плане их творческой объективации и в свободном стремлении осуществить этот план» (Неотложные задачи современной мысли // Там же. С. 409). Согласно Л., лишь такое понимание первоначала, т. е. Бога, позволяет увидеть в Нем свободного Творца мира. Л. отвергает понимание Бога как отрицательного и безразличного единства, «в котором тонет и исчезает всякое многообразие свойств, отношений, проявлений и актов» (Там же. С. 410), т. е. отвергает пантеизм (см.: Положительные задачи философии. 2010. Ч. 1. С. 290-390). Правильное философское понимание, по Л., предполагает, что Бог есть конкретное и реальное единство реального множества. «Только тогда Бог действительно понят как дух, а если реальное единство разума и воли в едином бесконечном субъекте может быть названо личностью, то Он понят как личный дух» (Неотложные задачи современной мысли // Аксиомы философии. 1996. С. 410).

В решении богословских вопросов Л. сказывается его приверженность к традиции философского рационализма. Хотя он утверждает, что религия обладает несомненной самостоятельностью по отношению к философии, все традиц. религ. понятия приобретают в его изложении рационально-философский характер. Этот неявный приоритет философского подхода над собственно религиозным становится очевидным в тех случаях, когда логика философских рассуждений выводит Л. за рамки догматического учения Церкви, напр. в объяснении существования зла. В контексте темы теодицеи Л. обращается к идее всемогущества Бога. Подвергая критике теологические концепции, в к-рых всемогущество полагается главным качеством Бога, Л. настаивает на том, что идея всемогущества порождает неразрешимые противоречия и поэтому не должна использоваться в богословии и философии; Бог не может делать того, что находится в противоречии с Его сущностью. «Христианский богослов глубоко возмутился бы и счел явной ересью, если бы кто-нибудь стал доказывать, что Бог только актом своего случайного произвола существует в трех лицах, что по своему всемогуществу он может уничтожить в себе любую ипостась, или даже вообще всего себя уничтожить, или, по крайней мере, одарить себя совсем другими качествами и другой природой» (Там же. С. 413-414). Ограничение содержания понятия «всемогущество» ведет Л. к признанию того, что Божественная свобода, не являясь произволом, содержит в себе элемент необходимости, который наглядно проявляется в отношении Бога к миру. По мысли Л., это отношение можно без противоречий описать только как «вечно живую любовь и благую волю». «А такое моральное отношение Божественного источника к своему созданию уже не позволяет видеть в существующей вселенной только случайный плод чистого произвола и прихоти; в возникновении мира заключается тогда своеобразная необходимость. Для Бога, который есть любовь, ничего не творить и оставаться в состоянии безразличной потенциальности значило бы не быть самим собой» (Там же. С. 417).

Л. высказывает идею добровольного самоограничения Бога в Своем отношении к твари (см. ст. Кеносис). Создав Своей свободной волей свободные существа (субстанции), Бог не может уничтожить или ограничить их свободу, «поэтому Бог в проявлениях Своей благой воли ограничен реальностью твари, и эта ограниченность сказывается тем решительнее, чем большая противоположность обнаруживается между внутренними стремлениями конечных существ и единою волей в себе абсолютного духа» (Там же. С. 418). Поскольку свободные существа могут поставить себе целью не единство с Богом и др. существами, а исключительное эгоистическое самоутверждение, это может привести к возникновению зла, т. е. к тому, что и они сами, и мир, зависимый от них, деградируют. «Получится мир вне Бога, противоположный Божественному царству, мир розни, неудовлетворенности, страданий,- мир несовершенства и зла» (Там же. С. 420).

Этика. Проблема бессмертия души

В этике Л. всецело следует традициям рус. религ. философии. Он понимает зло как обособление, эгоистическое самоутверждение отдельной личности, разрушающее органическую взаимосвязь субстанций, и, напротив, добро - как устремление к большему единству и взаимозависимости субстанций. Л. считает, что выбор своего нравственного идеала каждая субстанция осуществляет свободно и именно в этом выборе наиболее радикально проявляется свобода ее воли. «Мировая гармония не есть принудительный рок, извне наложенный на существующее,- она должна быть свободным порождением реальных волевых центров жизни. И только в осуществлении такой свободной гармонии может состоять окончательная победа добра над злом» (Там же. С. 423).

Одна из оригинальных черт этики Л.- диалектическое понимание соотношения «альтруизма» и «эгоизма». Все большее органическое единство субстанций не может и не должно означать умаления ценности отдельных субстанций,- наоборот, в органическом целом каждая субстанция должна с еще большей полнотой раскрыть свои потенции и свое значение в бытии; «идеальная цель мира есть реализация полноты его бытия, т. е. всеобщей внутренней гармонии рядом с совершенством каждого индивидуального звена, его составляющего. Задача жизни - в ее всепроникающей творческой организации» (Теоретические основы сознательной нравственной жизни // Там же. С. 109). Такое представление о высших целях жизни близко к представлению об органическом единстве «метафизических существ» в философии Соловьёва («Чтения о Богочеловечестве»).

Л. предполагает, что Божественный замысел о полностью благом мире должен быть и непременно будет реализован через свободную деятельность всех существ-субстанций, к-рые должны добиться полного «просветления» собственной сущности, полного освобождения себя от несовершенства и зла. Но, конечно, это не может произойти просто и быстро; это безусловно невозможно в рамках краткой земной жизни. В силу этого, как утверждает Л., важнейшим принципом религ. этики, без к-рого она не может быть непротиворечивой, является утверждение личного бессмертия (т. е. вечность всех сотворенных субстанций): «Часто высказывается мысль, что если и допускать бессмертие, то в форме совершенно безличной, в смысле слияния с природой и растворения в ней, а никак не в смысле сохранения нашей индивидуальности... Если совсем исчезнет личность, что тогда останется для бессмертия безличного и что этими словами называть? Ведь надо помнить: наше индивидуальное я есть нечто абсолютно конкретное, ничем не заменимое и неподменимое, иначе сказать, всецело субъективное» (Неотложные задачи современной мысли // Там же. С. 438). Следование в этом вопросе за Лейбницем приводит к тому, что Л. расходится с правосл. учением о бессмертии. Л. не сомневается, что жизнь души после смерти резко отличается от ее земной жизни, тем не менее он признаёт, что в посмертном существовании каждая личность будет вовлечена в процесс борьбы за добро, как и в земной жизни: «...жизнь каждого духа после смерти есть настоящая, реальная жизнь, которая при нормальных условиях есть бесконечный прогресс к высшему, хотя при упорном извращении воли она может стать постепенным падением и внутренним помрачением через возрастающую связь с низшими и темными потенциями бытия» (Теоретические основы сознательной нравственной жизни // Там же. С. 428-429). Л. мыслит посмертное бытие человека столь же динамическим, подверженным временному развитию, как и его земную жизнь.