Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

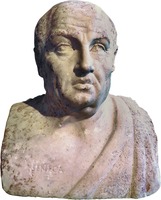

СЕНЕКА

Жизнь и деятельность

Основными источниками биографических сведений о С. помимо его собственных сочинений служат исторические труды Тацита (см.: Tac. Ann. XII-XV), Светония (см.: Suet. Calig.; Idem. Nero) и Диона Кассия Кокцеяна (см.: Dio Cassius. Hist. Rom. LIX-LXII).

Дата рождения С. прямо нигде не засвидетельствована, вслед. чего исследователи вынуждены прибегать к разного рода гипотетическим построениям на основе косвенных данных, помещая его рождение в промежуток между 4 г. до Р. Х. и 2 г. по Р. Х. (Griffin. 1976. P. 36; обзор гипотез и лит-ры см.: Armisen-Marchetti. 2016. P. 178). С. род. в Кордубе (ныне Кордова, Испания) и происходил из семьи знатного римского гражданина Луция Аннея Сенеки Старшего (известен также как Сенека Ритор; о нем см.: Griffin. 1976. P. 30-34), который увлекался риторикой, однако, по свидетельству самого С., «с неприязнью относился к философии» (philosophiam oderat - Seneca. Ep. 108. 22).

В детском возрасте С. вместе с родителями переселился в Рим, где получил первичное образование, занимаясь грамматикой и риторикой. Отец готовил его к карьере в сенате, однако сам С. уже в ранней юности заинтересовался философией, с увлечением стал посещать занятия пользовавшихся в то время популярностью рим. философов и стремился следовать их практическим нравственно-аскетическим советам. Вероятно, 1-м наставником С. был Сотион (о нем см.: DPhA. T. 6. P. 518-521), поскольку С. свидетельствует, что учился у него, еще будучи «мальчиком» (apud Sotionem... puer sedi - Seneca. Ep. 49. 2). По-видимому, Сотион принадлежал к сложившейся в Риме в кон. I в. до Р. Х. философской школе Квинта Секстия (о нем см.: DPhA. T. 6. P. 254-257). В философских взглядах Секстия и его учеников взятый за основу стоицизм совмещался с рядом популярных концепций платонизма и пифагореизма, относившихся гл. обр. к учению о душе. От Сотиона С. узнал пифагорейское учение о переселении душ и традиц. философские аргументы в пользу воздержания от животной пищи. В течение более чем года он практиковал вегетарианство, однако после выхода в 19 г. указа имп. Тиберия, запрещавшего следование вост. обрядам и суевериям, по просьбе отца вернулся к обычной пище (см.: Seneca. Ep. 108. 17-22). С. слушал и др. представителей школы Секстия, в т. ч. Папирия Фабиана (о нем см.: DPhA. T. 3. P. 413), отказавшегося от гос. карьеры ради занятий философией и совмещавшего работу над многочисленными философскими трактатами с преподаванием риторики. Еще одним наставником С. был философ Аттал (о нем см.: Ibid. T. 1. P. 661-662), к-рый, по-видимому, отстаивал строгую традиц. версию стоицизма (см.: Seneca. Ep. 67. 15; 73. 8; 108. 3, 13-16). Возможно, именно знакомство с Атталом способствовало формированию у С. четкого представления о различии между каноном стоического учения, которому он решил следовать, и разнообразными мнениями философов др. школ, к-рые он впосл. часто излагал и обсуждал как гипотетически допустимые. Т. о., из всех представленных в Риме философских направлений С. оказался наиболее близок традиц. стоицизм, последователи к-рого совмещали интерес к изучению природы с умеренным аскетизмом, а также с нравственным ригоризмом, редко доходившим, однако, до принципиального отказа от участия в общественной и политической жизни (см.: Grimal. 1978. P. 247-262).

Из-за проблем со здоровьем во 2-й пол. 20-х гг. I в. С. решил сменить климат и отправился в Египет. Неск. лет он прожил в Александрии, однако его сочинения не содержат к.-л. надежных сведений о его занятиях в этот период или о знакомстве с александрийскими философскими и религ. учителями. Ок. 31 г. С. вернулся в Рим, где начал политическую карьеру и вскоре получил должность квестора, позволившую ему присутствовать и выступать на заседаниях сената. Речи С. имели заметный успех и вскоре принесли ему известность; однако они же стали причиной недовольства имп. Калигулы, к-рый, по-видимому руководствуясь завистью, отзывался о них неодобрительно (см.: Dio Cassius. Hist. Rom. LIX. 19; Suet. Calig. 53; Griffin. 1976. P. 53-57). Вероятно, в этот период С. вошел в окружение сестер имп. Калигулы, Юлии Августы Агриппины и Юлии Ливиллы Германики, и стал пользоваться их покровительством. В 41 г. С. оказался жертвой интриг Валерии Мессалины, супруги имп. Клавдия, незадолго до этого занявшего престол. Опасаясь влияния Юлии Ливиллы, Мессалина добилась ее изгнания из Рима по обвинению в незаконной связи с С., к-рый также был приговорен к высылке из столицы. Следующие 8 лет С. провел на Корсике; в период ссылки он возобновил занятия философией и создал ряд сочинений.

В 49 г. Юлия Агриппина стала новой супругой имп. Клавдия; вскоре после этого она добилась от императора распоряжения о возвращении С. из ссылки. После прибытия в Рим С. получил должность претора, стал отстаивать интересы Агриппины в сенате, а также был назначен воспитателем (praeceptor, educator) и учителем (magister) ее сына, буд. имп. Нерона, к-рому к этому времени исполнилось 12 лет (см.: Tac. Ann. XII 8; XV 62; Suet. Nero. 52). Основной задачей С. было обучение Нерона риторическому искусству. С. также давал Нерону политические советы и предлагал моральные наставления, к-рые не смогли значительно изменить характер и привычки буд. принцепса, однако способствовали формированию между ним и С. доверительных и дружеских отношений. Ко времени восшествия Нерона на имп. престол в 54 г. С. стал наиболее приближенным к нему советником. В первые годы правления имп. Нерона он занимал должность консула-суффекта (56 г.), постоянно выступал в качестве посредника между императором и сенатом, составлял для имп. Нерона публичные речи и послания, вел от его лица тайные переговоры с сенаторами. Укреплению влияния С. на имп. Нерона значительно способствовала дружба С. с Секстом Афранием Бурром, префектом преторианцев, который контролировал армию и отвечал за поддержание общественного порядка в Риме. Считая неблагоприятным для империи стремление Агриппины вмешиваться во все дела гос. управления, С. и Бурр покинули лагерь ее сторонников и стали использовать различные средства для освобождения имп. Нерона от влияния матери. Их усилия в этом направлении увенчались успехом: со временем имп. Нерон стал относиться к Агриппине неприязненно и подозрительно; в 59 г., после неск. предшествующих безуспешных попыток, она была убита по приказу имп. Нерона. С. несомненно был осведомлен об этих замыслах императора и негласно поддерживал их. После убийства именно он написал от лица имп. Нерона послание сенату, в к-ром представлял убийство Агриппины как самоубийство, совершённое из-за неудачи организованного ею покушения на жизнь императора, а также утверждал, что смерть Агриппины будет способствовать общественному благу (см.: Tac. Ann. XIV 10-11; Griffin. 1976. P. 77-80).

На рубеже 50-х и 60-х гг. I в. С. достиг максимального могущества и приобрел значительное состояние. Его недоброжелатели, в некоторых случаях вполне обоснованно, обвиняли С. в использовании благосклонности императора для собственного обогащения и для оказания всевозможных услуг родственникам и друзьям (см.: Tac. Ann. XIV 52; Griffin. 1976. P. 88-91). Однако по мере взросления имп. Нерона влияние С. на него неуклонно ослабевало. После смерти Бурра в нач. 62 г. С. понял, что без могущественного союзника не сможет сохранять прежнюю власть при дворе. Опасаясь пасть жертвой интриг новых фаворитов императора, боровшихся с ним за влияние на имп. Нерона, прежде всего Гая Офония Тигеллина, С. обратился к имп. Нерону с просьбой освободить его от гос. обязанностей и принять все приобретенное им имущество в достояние императора. В передаваемой Тацитом ответной речи имп. Нерон выразил подчеркнутую благодарность С. за прежние «вразумления, советы и наставления», отказался принимать прошение об отставке и имущество С., отметив, что тот еще вполне способен поддерживать императора в его гос. деятельности (см.: Tac. Ann. 53-56). Поведение имп. Нерона историки объясняют тем, что в этот период он еще не хотел публично разрывать отношения с С., у к-рого было множество друзей и единомышленников среди сенаторов. После 62 г. С. оставался влиятельным сенатором и неформальным советником имп. Нерона, однако он отошел от активной политической деятельности, мн. месяцы жил вне Рима, посещая свои виллы в Италии, и основное время проводил за работой над крупными философскими сочинениями (см.: Grimal. 1978. P. 212-237).

В 65 г. благодаря доносу был раскрыт заговор рим. аристократов, планировавших убийство имп. Нерона и передачу власти Гаю Кальпурнию Пизону. Вероятнее всего, С. был осведомлен о замыслах заговорщиков, однако невозможно установить степень его реальной вовлеченности в заговор. Его имя было названо во время допроса лишь одним из заговорщиков, возможно, из желания угодить имп. Нерону и тем самым смягчить собственную участь. Сам С. участия в заговоре не признал, однако имп. Нерон воспользовался этим поводом для вынесения ему смертного приговора. Подробное описание последних часов жизни С. содержится в «Анналах» Тацита (см.: Tac. Ann. XV 60-64). Получив приказ имп. Нерона покончить с собой, С. исполнил его, сперва вскрыв сосуды на руках и на ногах, а затем приняв яд в подражание Сократу.

Сочинения

Лит. деятельность С. была весьма активной и разнообразной; по свидетельству Марка Фабия Квинтилиана, он оставил сочинения почти во всех жанрах и был автором «речей, поэм, писем, диалогов» (orationes, poemata, epistulae, dialogi; см.: Quint. Inst. orat. X 1. 129). Мн. сочинения С. со временем оказались утрачены; так, в наст. время недоступны тексты речей С., к-рым его современники давали весьма высокую оценку; не сохранились некие рассуждения, к-рые, по свидетельству Тацита, С. диктовал своим секретарям непосредственно перед смертью (см.: Tac. Ann. XV 63); нек-рые сочинения известны лишь по заглавиям или по кратким цитатам, приводимым др. древними писателями (см.: Ferrero. 2014; Armisen-Marchetti. 2016. P. 183-184; отрывки несохр. сочинений см.: Seneca. Opera. 1853. Vol. 3. P. 418-445; Idem. I frammenti. 1998; также ср.: Lausberg. 1970). Содержащиеся в произведениях С. упоминания об исторических событиях и биографических обстоятельствах позволяют достаточно надежно выстроить хронологическую последовательность большинства его сочинений и соотнести их с периодами его жизни; вместе с тем более точная датировка мн. произведений внутри этих периодов затруднительна и мн. даты остаются предметом дискуссий (предлагаемые варианты датировки отдельных сочинений С. см.: Giancotti. 1957; Grimal. 1978. P. 262-323; Столяров. 2008. С. 661; Marshall. 2014; Armisen-Marchetti. 2016. P. 184-185). Сохранившиеся сочинения С. совр. исследователи делят на неск. групп: 1) философско-нравоучительные трактаты; 2) научно-философский трактат; 3) собрание морально-наставительных писем; 4) трагедии и малые поэтические произведения.

Философско-нравоучительные трактаты С. дошли до наст. времени в составе собрания, имеющего в рукописях заглавие «Диалоги» (Dialogi) и разделенного на 12 книг. Нельзя исключать, что составителем этого собрания был сам С., однако более вероятно, что сборник сложился уже после его смерти и в известном ныне виде представляет собой лишь часть собрания прозаических трудов С., для общего обозначения к-рых использовалось указывающее на их лит. особенности заглавие «Диалоги». Понятие «диалог» при его применении к трудам С. имеет особый смысл: сочинения С. не похожи на классические платоновские диалоги, т. к. не содержат разработанной художественной рамки повествования и системы персонажей. «Диалоги» С., как и прочие его философские сочинения, в своей основе являются разновидностью диатрибы, крайне популярной и общераспространенной в этот период в кинической и стоической среде лит. формы, предполагавшей более или менее развернутое обсуждение философского или этического положения в непринужденной разговорной манере, с выделением вопросов или возражений реального или воображаемого адресата, с резкими, лаконичными и нередко намеренно парадоксальными формулировками, с яркими историческими или бытовыми иллюстрациями. В корпус «Диалоги» входят 10 сочинений (ниже приводятся в предположительном порядке создания).

1. «Утешение к Марции» (Consolatio ad Marciam; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 151-194; Dialogues. 1923. T. 3. P. 12-52; рус. пер.: О милосердии. 2018. С. 67-106), написано между 37 и 41 гг.; адресовано дочери сенатора и историка Авла Кермутия Корда, долгое время пребывавшей в скорби из-за кончины ее сына Метилия. Опираясь на богатую античную традицию утешительной лит-ры, широко используя риторические приемы, исторические иллюстрации и популярно-философские аргументы, С. предлагает с помощью размышлений о бренности человеческой земной жизни увидеть в смерти благо и приблизиться к стоическому идеалу освобождения от страстей, в т. ч. и от подавляющей душу печали (см.: Sauer. Consolatio ad Marciam. 2014).

2. «Утешение к матери Гельвии» (Consolatio ad Helviam; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 340-370; Dialogues. 1923. T. 3. P. 59-89; рус. пер.: О милосердии. 2018. С. 134-166), написано в ссылке на Корсике ок. 41 г. Обращаясь к матери, С. восхваляет ее человеческие качества, а также то воспитание, которое она смогла дать ему и его братьям. C. подчеркивает, что изгнание из столицы не следует рассматривать как повод для печали, т. к. в любом месте человек может посвящать себя философии и др. интеллектуальным занятиям, к-рые служат для души источником подлинного счастья (см.: Sauer. Consolatio ad Helviam. 2014).

3. «Утешение к Полибию» (Consolatio ad Polybium; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 311-339; Dialogues. 1923. T. 3. P. 98-123; рус. пер.: О милосердии. 2018. С. 107-133), начало сочинения утрачено; написано после изгнания С. из Рима, между 41 и 44 гг.; адресовано влиятельному вольноотпущеннику имп. Клавдия. Используя в качестве формального повода смерть младшего брата Полибия, С. предлагает Полибию в качестве ориентира для преодоления печали не стоический идеал освобождения от страстей, а перипатетическую концепцию «умерения страстей». Подбираемые иллюстрации и аргументы, а также прямые похвалы в адрес имп. Клавдия свидетельствуют, что в действительности С. рассчитывал убедить императора в своей лояльности и с помощью Полибия добиться возвращения из изгнания в Рим (см.: Sauer. Consolatio ad Polybium. 2014).

4. «О гневе» (De ira; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 46-150; Dialogues. 1922. T. 1; рус. пер.: Философские трактаты. 2001. С. 103-179), в 3 книгах; написано в кон. 40-х - нач. 50-х гг. I в.; адресовано Луцию Аннею Новату, старшему брату С. В трактате С. подвергает критике аристотелевское представление о том, что гнев является естественным для человека и в умеренной форме может быть полезен; согласно отстаиваемой С. стоической позиции, противоестественный гнев помрачает и подавляет естественную разумность (ratio) человека, не только пагубно воздействует на душу, но и нарушает телесную гармонию; гнев вредит и самому гневающемуся, и окружающим, становящимся объектами гнева, поэтому он является одной из наиболее опасных для человека и общества страстей. Иллюстрируя эти тезисы многочисленными примерами, С. неоднократно обращается к образу имп. Калигулы с целью демонстрации того, что гнев особенно опасен, если его носителем является облеченный неограниченной властью правитель. Во 2-й и 3-й книгах сочинения С. предлагает глубокий психологический анализ стадий возникновения и проявления гнева, параллельно указывая способы рациональной борьбы с ним на каждой из стадий (см.: Monteleone. 2014).

5. «О стойкости мудреца» (De constantia sapientis; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 21-45; Dialogues. 1927. T. 4. P. 36-60; рус. пер.: Философские трактаты. 2001. С. 66-85), создано в 50-х гг. I в., адресовано Аннею Серену, близкому другу С.; название дано издателями, в рукописи трактат имеет описательное заглавие, передающее его основное содержание: «О том, что мудрец не воспринимает ни несправедливость, ни оскорбление». Представляя стоический идеал мудреца, С. указывает на основные способы достижения такого состояния души, при к-ром внешние негативные воздействия не разрушают внутреннюю добродетель и не подчиняют себе разумное начало в человеке (см.: Scott Smith. De constantia sapientis. 2014).

6. «О блаженной жизни» (De vita beata; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 195-231; Dialogues. 1923. T. 2. P. 1-38; рус. пер.: Философские трактаты. 2001. С. 12-39; О милосердии. 2018. С. 237-276), создано в период политического могущества С., между 54 и 59 гг., адресовано его брату Новату. Опираясь на обычное для античной философии представление о том, что целью человека является достижение блаженной жизни, С. в 1-й части трактата (главы 1-16) рассматривает в качестве необходимого условия «блаженства», т. е. счастья, стоический идеал «жизни в согласии с природой», предполагающий развитие рационального начала в человеке и одновременное освобождение души от «страстей», главными из к-рых являются стремление к обладанию некими частными благами и страх утратить эти блага. Во 2-й части сочинения (главы 17-28) ставится проблема соотношения философского учения и частной жизни философа. С. использует стоическое учение о «безразличности» внешних и телесных благ для доказательства того, что философ может свободно пользоваться этими благами при их наличии у него, однако не должен чрезмерно привязываться к ним. Тем самым С. неявно отвечал оппонентам, обвинявшим его в том, что приобретенные им власть и богатство несовместимы с его стремлением представлять себя в сочинениях в качестве морализирующего философа (см.: Mutschler. De vita beata. 2014).

7. «О спокойствии души» (De tranquillitate animi; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 242-278; Dialogues. 1927. T. 4. P. 71-106; рус. пер.: Ткаченко. 2000. С. 175-200), написано в кон. 50-х - нач. 60-х гг. I в., адресовано Аннею Серену. По мнению нек-рых исследователей, в сочинении отражены размышления С. в период охлаждения дружеских отношений между ним и имп. Нероном. Основной темой является стоический идеал «безмятежности» (tranquillitas). С. рассматривает препятствия для обладания им и средства его достижения, предлагая слабо систематизированный, однако содержательно весьма богатый обзор основных положений стоической антропологии. Согласно выводу С., не во всем согласующемуся со стоической традицией, основа для безмятежности души создается путем уравновешивания ее противоположных стремлений; важным проявлением такого равновесия является гармоничное совмещение активной политической жизни с созерцательной философской жизнью (см.: Mutschler. De tranquillitate animi. 2014).

8. «О скоротечности жизни» (De brevitate vitae; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 279-310; Dialogues. 1923. T. 2. P. 47-78; рус. пер.: Философские трактаты. 2001. С. 40-65; О милосердии. 2018. С. 167-198). В исследовательской лит-ре были предложены 2 возможные датировки трактата, основывающиеся на периодах, когда Помпей Павлин, тесть С., к-рому адресован трактат, занимал должность префекта анноны,- 48-55 и 62-64 гг. С учетом философского содержания текста 2-я датировка представляется более вероятной, т. к. С. в трактате противопоставляет деятельно-политический и созерцательно-философский виды жизни, подвергая довольно резкой критике людей, всецело погружающихся в активную деятельность. По мысли С., многообразные внешние заботы наполняют существование человека суетным содержанием и недостижимыми целями, не позволяя ему «жить непосредственно» (protinus vive), т. е. полноценно жить в наст. времени, заботясь лишь о внутреннем состоянии собственной души (см.: Scott Smith. De brevitate vitae. 2014).

9. «О провидении» (De providentia; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 1-20; Dialogues. 1927. T. 4. P. 10-29; рус. пер.: Философские трактаты. 2001. С. 86-102; О милосердии. 2018. С. 288-306), вероятнее всего, было написано после 62 г., адресовано Луцилию, близкому другу С.; название дано издателями, в рукописи трактат имеет заглавие, отражающее рассматриваемый в нем вопрос: «О том, почему с хорошими людьми случаются неприятности несмотря на то, что существует провидение». Отвечая на недоумения Луцилия, связанные с проблемой теодицеи, С. в качестве основного аргумента ссылается на воспитательный характер всех несчастий и трудностей. Используя для их преодоления заложенные божественным провидением в человеческой природе средства, прежде всего собственный разум, человек упражняется в добродетели, приобретает твердость и стойкость духа, учится равнодушному отношению к телесной и материальной стороне земной жизни, а также осознаёт наличие у него возможности в любой момент прекратить телесную жизнь и освободить душу от тела (см.: Scott Smith. De providentia. 2014).

10. «О досуге» (De otio; крит. изд.: Opera. 1905. Vol. 1. Fasc. 1. P. 232-241; Dialogues. 1927. T. 4. P. 113-122; рус. пер.: О милосердии. 2018. С. 277-287), написано ок. 62 г., начальная и заключительная части сочинения утрачены; предполагается, что адресатом является Анней Серен, однако его имя в сохранившейся части трактата не упоминается. Делая объектом философской рефлексии собственные жизненные обстоятельства, С. доказывает, что удаление от участия в политической деятельности после посвященных ей долгих лет согласуется со стоическим идеалом «активной жизни». Предаваясь на покое философским размышлениям и излагая их в сочинениях, человек продолжает активно служить обществу, причем его труды приносят пользу уже не только конкретному гос-ву, но и всему человечеству в целом (см.: Scott Smith. De otio. 2014).

Еще 2 философско-нравоучительных сочинения C. формально не входят в корпус «Диалогов» и в рукописной традиции представлены независимо, однако и по лит. форме и по моралистическому содержанию близки к трактатам корпуса.

1. «О милосердии» (De clementia; крит. изд.: Opera. 1900. Vol. 1. Fasc. 2. P. 217-259; De la clémence. 2005; рус. пер.: О милосердии. 2018. С. 199-236), в 2 книгах (возможно, существовала и 3-я книга, ныне утраченная), адресовано имп. Нерону, создано между 54 и 56 гг. По мнению одних исследователей, сочинение написано С. после убийства Тиберия Клавдия Цезаря Британника (ум. 11 февр. 55), сына имп. Клавдия и в силу этого наиболее опасного соперника имп. Нерона в борьбе за имперский престол. В этом случае замысел С. состоял в том, чтобы представить убийство как необходимое для общественного спокойствия, тем самым оправдать имп. Нерона от обвинений, а также убедить читателей, что убийство является исключением и имп. Нерон в отличие от нек-рых предшествующих императоров не станет проводить политику гос. террора. Другие исследователи считают, что сочинение написано С. до убийства Британника и является неудачной попыткой предостеречь имп. Нерона от пути насильственного умерщвления политических противников. Предлагая детально разработанный очерк римского политического идеала периода империи, С. выделяет милосердие как наиболее важную добродетель принцепса, которая в условиях обладания абсолютной единоличной властью не позволяет ему превратиться в тирана и служит основанием гражданского мира (см.: Malaspina. 2014).

2. «О благодеяниях» (De beneficiis; крит. изд.: Opera. 1900. Vol. 1. Fasc. 2. P. 1-216; Des bienfaits. 1926-1927; рус. пер.: Римские стоики. 1995. С. 14-165), в 7 книгах, написано между 60 и 65 гг., адресовано Эбуцию Либералу, о личности которого ничего не известно. Ставя неявную цель объяснить и оправдать собственное поведение в период политического могущества, С. в трактате предлагает всесторонний и подробный анализ практики «благодеяний», которые связывали разные слои рим. общества и в особенности были характерны для взаимоотношений между представителями его элиты. Согласно С., благодеяние, понимаемое предельно широко, как благодетельный акт (beneficium) или материальное содержание этого акта (materia beneficii), создает основание для благодарности со стороны того, на кого обращено благодеяние. Ответ на благодеяние всегда доброволен, его нельзя относить к числу гражданских обязанностей, однако именно в его свободном характере заключена его этическая ценность, поскольку всякий человек, даже бедняк и раб, может найти доступную для него форму благодеяния или благодарности. Реализация способностей бескорыстной благотворительности и благодарности, согласно С., служит достижению стоического идеала жизни в согласии с природой и уподобляет людей благим божествам (см.: Lentano. 2014).

Единственное сохранившееся научно-философское сочинение С., трактат «Исследования о природе» (Quaestiones naturales; крит. изд.: Opera. 1907. Vol. 2; Questions naturelles. 1929; рус. пер.: Философские трактаты. 2001. С. 180-368), было создано после отхода от политической деятельности в 62 г.; адресовано Луцилию. Трактат состоит из 7 книг, однако в сохранившемся тексте имеется крупная лакуна в 4-й книге, разделяющая ее на 2 части (в совр. изданиях обозначаются как 4a и 4b), поэтому нельзя исключать, что изначально 2 части были независимыми книгами. Мн. исследователи считают, что в имеющихся рукописях исходный порядок книг нарушен, и предлагают альтернативную последовательность книг (3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 1, 2; подробнее см.: Williams. 2014. P. 182-183). Опираясь на труды мн. античных философов и ученых, в т. ч. Аристотеля и стоика Посидония, и обильно пересказывая их мнения, нередко весьма противоречивые, С. предлагает в сочинении обзор ряда проблемных областей метереологики - античной науки, в рамках к-рой всевозможные природные явления исследовались и объяснялись в связи с учением об обуславливающих их взаимодействиях 4 элементов (воды, земли, воздуха и огня). Каждая книга сочинения С. представляет собой законченный тематический трактат; при этом взаимосвязь между книгами обуславливается выражаемыми в них стоическими представлениями о единстве и взаимодействии элементов. На протяжении всего сочинения, в особенности в пространных прологах и эпилогах нек-рых книг, С. использует природные явления в качестве иллюстративного материала для нравоучительных рассуждений. Исследование природных явлений, по его убеждению, имеет не только теоретическую познавательную, но и практическую нравственную ценность, поскольку оно позволяет человеку перенестись разумом в божественный мир, понять управляющие всем мирозданием необходимые законы и осознать преходящий и ничтожный характер собственной телесной жизни (подробнее см.: Ibid. P. 184-188).

Наиболее известное сочинение С., «Нравственные письма к Луцилию» (Ad Lucilium epistulae morales; крит. изд.: Opera. 1914. Vol. 3; Lettres à Lucilius. 1945-1964; рус. пер.: Нравственные письма к Луцилию. 1977), имеет форму собрания морально-наставительных писем. Известный ныне текст сочинения разделен на 20 книг, в состав к-рых входят 124 письма. Т. к. Авл Геллий цитирует 22-ю книгу (см.: Aul. Gell. Noct. XII 2. 3), есть основания предполагать, что неск. заключительных книг (возможно, изданных уже после смерти С. его друзьями) в наст. время утрачены. Не вызывают сомнения как реальное существование Луцилия, к-рый в 60-х гг. I в. занимал должность прокуратора Сицилии, так и тесная дружба, соединявшая его с С., к-рый адресовал Луцилию неск. сочинений позднего периода, однако среди исследователей нет единства в вопросе о том, в какой мере «Нравственные письма...» отражают реальную переписку между С. и Луцилием, а в какой - являются плодом философского и лит. творчества С. Ни одного письма Луцилия не сохранилось, поэтому о его философской позиции и о тех вопросах, к-рые он ставил перед С., можно судить лишь по письмам последнего. Хотя, вероятнее всего, С. опирался на реальные письма, при работе над сочинением он подверг их значительной обработке, вслед. чего имеющиеся «письма», сохранив формальные особенности эпистолярного жанра, превратились в философские эссе, написанные в характерной для С. манере живого диалога с собеседником. Лишенное единой и четко выраженной формально-тематической структуры, собрание писем оказывается своеобразным философским дневником С., охватывающим период с кон. 62 г. до последних месяцев его жизни. Повседневные события С. использует в переписке как постоянный повод для философской рефлексии. Вновь и вновь возвращающиеся философские рассуждения на одни и те же темы подчинены общей цели - раскрыть учение о «блаженной жизни», т. е. о том состоянии полной независимости от внешних обстоятельств, к-рого призван достичь стоический мудрец. Это придает сочинению внутреннее единство и позволяет увидеть в нем выдающийся образец античной наставительной лит-ры, содержащий детально разработанную программу нравственного самосовершенствования. Текучее разнообразие жизни создает в письмах негативный фон для незыблемой нормы, т. е. философии, понимаемой в качестве «науки жизни», к-рая раскрывает законы человеческого существования и ведет человека к подлинному благу. Тем самым сборник писем к другу превращается в сводное изложение стоической философии, представляющее читателю философское мировоззрение С. в продуманных и емких формулировках (см.: Setaioli. Epistulae morales. 2014; ср.: Столяров. 2008. С. 661).

Поэтическое наследие С. представлено прежде всего корпусом 9 трагедий: «Медея», «Федра», «Эдип», «Финикиянки», «Геркулес в безумье», «Геркулес на Эте», «Фиест», «Троянки», «Агамемнон» (крит. изд.: Tragedies. 1996-1999; рус. пер.: Трагедии. 1983). Входящая в корпус 10-я трагедия, «Октавия», по-видимому, не принадлежит С. и была написана уже после его смерти; в ней в качестве одного из действующих лиц выведен сам С., к-рый пытается путем увещаний предотвратить злодеяния имп. Нерона. Трагедии С. являются творческой переработкой древних греч. образцов жанра (сочинений Эсхила, Софокла, Еврипида); они предназначались для декламации, а не для реальной постановки на сцене; пространные речи и хоры перемежаются в них краткими моралистическими сентенциями, часто выражающими авторскую позицию С. В трагедиях последовательно проводится стоическая идея взаимоотношения между человеком и судьбой, предполагающая преодоление силы судьбы через разумное осмысление собственных жизненных обстоятельств и духовно-интеллектуальное освобождение от внешней необходимости (подробный обзор и анализ корпуса трагедий С. см.: Brill's Companion to Seneca. 2014. P. 405-669; о философском и религ. содержании см.: Fischer. 2008).

Известно также более 70 атрибуируемых С. небольших по размеру стихотворений и эпиграмм; неск. из них сохранились в средневек. поэтических сборниках под именем С., тогда как остальные представлены в единственной подборке без указания авторства, вслед. чего их принадлежность С. остается предметом дискуссий (текст см.: Anthologia latina / Ed. A. Riese. Lpz., 18942. Pt. 1. Fasc. 1; Gli epigrammi attribuiti a L. Anneo Seneca. 1964; Anthologia Vossiana / Ed. L. Zurli. R., 2001; частичный рус. пер.: Эпиграммы // Античная лирика. М., 1968. С. 458-462; анализ содержания и обсуждение проблемы атрибуции см.: Dingel. 2007; Breitenbach. 2010). Особое место среди поэтических произведений С. занимает соч. «Отыквление» (᾿Αποκολοκύντωσις от κολοκύνθη - «тыква», по аналогии с ἀποθέωσις - «обожествление»; крит. изд.: ᾿Αποκολοκύντωσις. 1990; рус. пер.: Апофеоз божественного Клавдия // Римская сатира. М., 1989. С. 117-128), созданное в 54 или 55 г. и содержащее едкое сатирическое высмеивание имп. Клавдия, обожествленного после смерти его преемником имп. Нероном (о лит. характеристиках и содержании см.: Roncali. 2014).

Философские и религиозные взгляды

С. не стремился создать оригинальное философское учение и с готовностью относил себя к стоической философской традиции. Называя философов-стоиков в сочинениях «нашими» философами (напр., см.: Seneca. Ep. 117. 2), он намеренно подчеркивал собственную идейную приверженность стоицизму и стремление выступать не от своего лица, а от имени всей школы. Сохранив восходящее к его основателям идейное ядро, стоицизм в процессе исторического развития испытал множество посторонних влияний - пифагорейских, платонических, перипатетических и т. п. С. воспринял стоицизм вместе с этими влияниями и в ходе собственных философских исследований и размышлений относился к стоицизму как к системе убеждений, открытой для диалога с другими философскими направлениями, допускающей альтернативные решения и требующей собственного заинтересованного поиска ответов на уже решенные в традиции вопросы. С. хорошо знал труды основателей стоицизма (Зенона , Клеанфа, Хрисиппа) и ведущих представителей Средней Стои (Панетия, Посидония и др.), однако наряду с этим он заинтересованно читал сочинения Платона и Аристотеля, общался с приверженцами пифагореизма и кинизма; даже у Эпикура, считавшегося оппонентом стоицизма, С. был способен обнаружить этические максимы, допускающие стоическое истолкование. Обилие привлекаемых С. источников и пестрота излагаемых им в сочинениях мнений разных философов нередко побуждали исследователей оценивать его философию как эклектику, далекую от стоической ортодоксии. Однако подобные оценки не вполне точны и в новейшей лит-ре подвергаются пересмотру и критике. Внимательный анализ демонстрирует, что в сочинениях С. можно обнаружить все фундаментальные элементы стоической системы в достаточно строгом и верном духу школы представлении (см.: Rist. 1989; Wildberger. 2006). Однако, оставаясь стоиком, С. во многих случаях расширяет границы догматического стоицизма, ищет пути дальнейшего развития и обогащения стоических концепций, указывает на альтернативные подходы и решения там, где они кажутся ему необходимыми или возможными. Философское мировоззрение С., отражающее общую эволюцию стоицизма в период Римской империи, делает его образцовым представителем нового этапа развития стоицизма - Поздней Стои. Как и у других ведущих философов Поздней Стои - имп. Марка Аврелия и Эпиктета - у С. доктрина и теоретизирование подчиняются нравственно-религиозному учению, философия понимается прежде всего практически, почти полностью отождествляется с этикой и паренетикой, из отвлеченного исследования первооснов бытия, блага и добродетели становится инструментом поиска «лекарства» для души (ср.: Seneca. Ep. 117. 33), средством самопознания и самосовершенствования (см.: Столяров. 2008. С. 662).

Соглашаясь с традиц. представлением о философии как о стремлении к мудрости, С. отождествлял мудрость с обладанием полнотой добродетели и на этом основании предлагал понимать философию как «заботу о достижении добродетели посредством самой добродетели» (Seneca. Ep. 89. 8). С. принимал засвидетельствованное уже у основателя стоической школы Зенона Китийского (см.: SVF. I 45-46) деление философии на логику, физику и этику, однако при обзоре содержания этих частей философии он намеренно меняет их традиц. порядок: на 1-е место он ставит этику, к-рая учит правильности в оценках (аксиология), в намерениях (телеология) и в поступках (паренетика); 2-е место занимает физика, «учение о телесных и бестелесных вещах»; 3-е место принадлежит логике, которая подразделяется на диалектику и риторику (см.: Seneca. Ep. 89. 14-17). Этот порядок вполне соответствует приоритету разделов философии по представлениям С.: этика первична, а физика и логика полезны в той мере, в какой служат для ее обоснования. Физика для С. важнее логики и с т. зр. ее значимости для человека приравнивается к этике и даже иногда ставится выше этики, т. к. стоический этический идеал следования природе предполагает познание устройства природы и основных природных законов (см.: Seneca. Quaest. nat. I Praef. 1-2). Исследуемые в рамках логики механизмы этого познания, бывшие предметом пристального внимания для мн. ранних стоиков, для С. не представляли значительного интереса и в своем учении о них он не привнес чего-либо нового в устоявшуюся стоическую традицию. Не отказываясь полностью от исследования частных проблем физики, С. считал наиболее важной ее частью теологию, к-рая в стоицизме вследствие отождествления бога и природы традиционно рассматривалась в рамках физики. Т. о., физическая теология и этическая антропология становятся у С. основными областями философских исследований, в полном соответствии с воспринятым С. из стоической традиции определением философии как «знания о вещах божественных и человеческих» (см.: Ibid. 89. 5); прочие разделы философии уходят на периферию (сводный тематический обзор философского учения С. см.: Rozelaar. 1976; Столяров. 1995. С. 294-303; Brill's Companion to Seneca. 2014. P. 215-401).

При изложении теоретического учения о божестве и природе С. в целом верно следует стоической традиции, однако привносит в нее ряд важных нюансов. Все сущее делится на телесное и бестелесное; под бестелесным при этом понимается не божество или некие духовные сущности, которые, по учению стоиков, всегда телесны, а условия существования вещей (пустота, место, время) и предикаты-акциденции (греч. λεκτόν), на языковом уровне соответствующие глаголам и отражающие изменчивые состояния вещей и отношения между ними. Телесное сущее С. разделяет прежде всего на «материю» (materia), которая пассивна и способна ко всему, и «причину» (causa), которая «ворочает материю как хочет, придает ей форму и производит из нее разнообразные предметы» (см.: Seneca. Ep. 65. 2). Единую причину всего С. отождествляет с «деятельным разумом» (ratio faciens) и с богом (deus), к-рый «упорядочивает смешение», так что «все следует за ним, правителем и вожатым» (Ibid. 65. 23). Т. о., материю С. понимает как самостоятельное начало, в своем бытии не зависящее от бога, однако неразрывно связанное с ним и постоянно претерпевающее упорядочивающее воздействие божественного разума (логоса). Характеризуя взаимоотношения божества и материи, С. приближается к платоническому дуализму и к представлению о материи как об источнике зла: бог не обладает абсолютной властью над материей, не может уничтожить ее или изменить ее негативную природу. Именно по той причине, что «материя препятствовала» (materia prohibebat) ему, бог не смог сотворить некоторые вещи бессмертными (см.: Ibid. 58. 27-28); именно из-за того, что «мастер не может изменить материю» (non potest artifex mutare materiam), бог «не может» (non poteram) избавить добродетельных людей от выпадающих на их долю несчастий и страданий (см.: Idem. De prov. 5. 9; 6. 6). Этот скрытый онтологический дуализм пронизывает всю философию С., подрывая ее стоические монистические основания: как на теологическом уровне могущество божества ограничено сопротивлением материи, так на антропологическом уровне разумная природа души ограничена сопротивлением тела, к-рое человек вынужден постоянно деятельно преодолевать (ср.: Idem. Ep. 65. 24).

В полном соответствии с характерным для стоицизма пантеизмом С. сближал и отождествлял бога и природу: «Нет ни природы без бога, ни бога без природы» (Idem. De benefic. IV 8. 2). Бог не существует трансцендентно, вне мира и отдельно от материи, он всегда «воплощен» в материи как «душа и дух мира» (animum et spiritum mundi - Idem. Quaest. nat. II 45. 1), он имманентен космосу и пребывает в непрестанном становлении: «Бог сотворил сам себя» (deus ipse se fecit - Idem. Fragm. 87 = Lact. Div. inst. I 7. 13). Действуя на онтологическом уровне как разум, а на физическом уровне как огненная пневма, бог конституирует все мировые вещи и явления, к-рые по своей подлинной природе есть лишь многообразные формы взаимодействия активного разума-пневмы и пассивной материи (см.: Setaioli. Physics III. 2014. P. 381-383). Самостоятельное и обособленное существование вещей - это лишь когнитивная иллюзия; в действительности все связано имманентными и неизменными законами божественного разума-судьбы, определяющими движение мира и все события в нем (напр., см.: Seneca. De prov. 5. 7-8). Многократно повторяя эту теоретическую установку стоицизма, С. вместе с тем осознавал этическую проблематичность абсолютного детерминизма и пытался выделить некую область, в к-рой разумные существа могли бы обладать действительной свободой самореализации. Убедительно совместить теологический детерминизм и антропологический волюнтаризм С. не удалось; в его философском учении они существуют независимо и внутренние противоречия между ними остаются неразрешенными.

Важной особенностью теологических рассуждений С. является постоянное присутствие в них наряду с теоретически-философским представлением о боге как о первоначале психологизированного образа бога как существа, вступающего с людьми в личные отношения. Эта психологизация лишена последовательности и глубины, присущих иудейским и христ. представлениям о имеющем личностное бытие едином Боге, однако мн. суждения С. о боге по внешней форме весьма близки к библейским идеям. Напр., С. называет бога «отцом» (parens) людей, постоянно заботящимся о собственных детях (напр., см.: Idem. Ep. 110. 10; Idem. De benefic. II 29. 4; IV 19. 3; VII 31. 4; Idem. De prov. 1. 5); утверждает, что бог «любит» тех людей, к-рым он посылает испытания для их утверждения в добродетели (см.: Idem. De prov. 7); учит, что бог пребывает подле людей, с людьми и в людях, будучи «наблюдателем и стражем всего хорошего и дурного» (см.: Idem. Ep. 41. 1-2). Однако подобные высказывания остаются у С. лишь яркими риторическими образами и не выходят на уровень теологической рефлексии. Кажущийся монотеизм мн. высказываний С. о боге уравновешивается политеистическими рассуждениями о «богах», которые понимаются как формы существования единого божественного начала. Такой же формой, по представлениям С., является человеческий дух (spiritus), или разум (ratio), поэтому онтологической границы между божеством и человеком не существует: человеческий разум - это «часть бога» (dei pars - Ibid. 92. 30), «частица божественного духа (pars divini spiritus), заложенная в человеческое тело» (Ibid. 66. 12); люди есть «соучастники и члены» (socii et membra) бога (Ibid. 92. 30; см.: Reydams-Schils. 2010). Поэтому познание бога отождествляется с самопознанием, а уподобление богу - с самосовершенствованием. Именно с т. зр. такого философского представления об имманентности божества С. подвергал острой критике популярные формы языческого политеизма, в к-рых боги воспринимались как изменчивые и страстные существа, к-рые могут быть побуждены к чему-то человеческими молитвами, жертвоприношениями и т. п. (см.: Setaioli. Physics III. 2014. P. 388-397).

Антропологические представления С. характеризуются гораздо более подчеркнутым, чем у многих других стоиков, противопоставлением божественной и разумной души и смертного и страстного тела, в котором она заключена (напр., см.: Seneca. De benefic. III 20. 1; Idem. Ep. 71. 27). В соответствии с этим целью человеческой жизни С. считает достижение состояния полного «согласия с природой», т. е. с мировым разумом и тождественным ему разумным началом человека (напр., см.: Idem. De vita beat. 3. 3). Освобождаясь от телесных страстей и преодолевая психологическую зависимость от внешних обстоятельств, человек достигает состояния «спокойствия духа» (tranquilitas animi), в результате чего его разум обретает подлинную свободу, отождествляемую С. с сознательной покорностью судьбе. Мудрец не может освободиться от судьбы как внешней необходимости, однако осознаёт ее разумность и отказывается от сопротивления ей. По словам С., судьба «ведет» покорных ей и «тащит» непокорных (см.: Idem. Ep. 107. 11), поэтому добродетельный человек отличается от порочного внутренним отношением к тем внешним жизненным обстоятельствам, в к-рых все люди вынуждены существовать (см.: Столяров. 2008. С. 664). Считая, подобно платоникам, освобождение души от тела безусловным благом (напр., см.: Seneca. Ep. 65. 16), С. рассматривал добровольный суицид как допустимый способ такого освобождения. Если большинство платоников и стоиков полагали, что самовольный уход из жизни возможен лишь при наличии непреодолимой опасности для добродетельной жизни человека или в случае прямого знака от богов, то С. видел в суициде путь к свободе, которым человек имеет право воспользоваться всегда, когда его побуждают к этому не страсти, а некие рациональные основания (см.: Rist. 1989. S. 2004-2006). Избавление души от тела и связанных с телесной жизнью страданий и опасностей С. признаёт главной эсхатологической целью; в сравнении с ней вопрос о личном бессмертии души оказывается для него менее значимым. С. допускает 2 основных варианта его решения: 1) «конец» (finis) души после смерти, при к-ром низшие части души прекращают существование, а разумный дух сливается с мировым духом, разумом-пневмой; 2) «переход» (transitus) души, в результате к-рого она продолжает индивидуальное существование «в лучшем и более безопасном месте», т. е. в небесном мире, до поглощения всего сущего огненной пневмой в конце мировой эпохи (см.: Seneca. Ep. 65. 24; 93. 10; 54. 4-5; Idem. Cons. Marc. 21-26; Idem. De prov. 6. 6; Idem. Quaest. nat. VI 32. 6). Возможно, 2-е решение, имеющее явную платоническую окраску, казалось С. более привлекательным в последний период жизни, т. к. именно его он подробно излагает в заключительной части «Нравственных писем к Луцилию», упоминая о дне смерти как о «дне рождения для вечности» (dies aeterni natalis) и выражая надежду на то, что после смерти душа обретет «лучшую и более длительную жизнь» (см.: Idem. Ep. 102. 22-26).

С. и христианство

Расцвет политического влияния и лит. деятельности С., датируемый нач. 50-х - нач. 60-х гг. I в., совпадает по времени с проповеднической активностью ап. Павла и с формированием первых христ. общин из язычников во мн. городах Римской империи, в т. ч. и в самом Риме. С историко-хронологической т. зр. вполне возможно, что С. имел некие сведения о христианстве и общался с приверженцами новой религии. Однако в доступных ныне источниках отсутствуют прямые и бесспорные свидетельства, к-рые позволили бы признать эту теоретическую возможность историческим фактом. В сочинениях самого С. не встречаются упоминания о христианах; языческие историки и писатели в повествованиях о С. также ничего не сообщают о его контактах с христианами. Из свидетельства блж. Августина Аврелия, еп. Гиппонского, цитирующего несохранившееся сочинение С. «О суеверии» (De superstitione), следует, что С. знал о нек-рых религ. обычаях иудаизма (а именно, критиковал празднование субботы, оценивая субботний абсолютный покой как пустую трату седьмой части жизни), причем относился к иудеям враждебно, называя их «злодейским народом» (sceleratissima gens). Блж. Августин замечает, что в этом сочинении С. не хвалил, но и не порицал христиан, т. е., вероятно, вообще обходил их молчанием (см.: Aug. De civ. Dei VI 11). Др. христ. писатели, упоминающие о С. до времени создания подложной переписки между ним и ап. Павлом в IV в. (о ней см. ниже), также ничего не сообщают о его отношении к христианству.

Ввиду отсутствия прямых исторических свидетельств о контактах между С. и христианами, сторонники гипотезы о наличии таких контактов вынуждены для ее обоснования выстраивать сложные и малоубедительные теории, привлекая косвенные исторические свидетельства и указывая на смысловые параллели между философскими сочинениями С. и книгами НЗ. Наиболее подробное обоснование гипотезы о том, что С. общался с христианами и испытал влияние христ. вероучения, было предложено в XIX в. А. Флёри (см.: Fleury. 1853). Мн. выдвинутые им аргументы регулярно повторяются в трудах поддерживающих эту гипотезу исследователей до наст. времени и столь же регулярно оспариваются противниками гипотезы (примеры и лит-ру см.: Hine. 2017. P. 36-43; ср.: Fürst. 2006. S. 5. Not. 3-4). Среди исторических свидетельств в пользу гипотезы наиболее весомыми считаются указания автора кн. Деяния апостолов на то, что ап. Павел в Ахаии был приведен иудеями для суда к проконсулу Галлиону (см.: Деян 18. 12-16), т. е. к брату С. Новату, получившему имя Галлион после усыновления ритором Галлионом, а также на то, что после прибытия на суд в Рим ап. Павел был передан для содержания под стражей «военноначальнику» (см.: Деян 28. 16), т. е., предположительно, префекту преторианцев Бурру, близкому другу С. Сторонники гипотезы считают, что Галлион и Бурр сообщили С. о контактах с ап. Павлом, а затем С., заинтересовавшись взглядами апостола, вступил с ним в общение в устной или письменной форме. Противники гипотезы утверждают, что достаточных оснований для связывания свидетельств кн. Деяния апостолов с С. нет: Галлион даже не стал слушать ап. Павла, сославшись на то, что ему не интересны споры иудейских сект об учении и законе (см.: Деян 18. 14-15); под надзором Бурра было множество узников, и нет причин думать, что он проявлял какой-то особый интерес к ап. Павлу или обсуждал его взгляды с С. (напр., см.: Barlow. 1938. P. 1-3; Fürst. 2006. S. 3-4).

Осознавая недостаточность и спорность исторического материала, сторонники гипотезы пытались выделить в сочинениях С. «следы» влияния на него христ. учения, прежде всего - богословия ап. Павла. Предположительное влияние христианства обнаруживали в высказываниях С. о личных отношениях между единым Богом и человеком, о Боге как Промыслителе и заботливом Отце, о божественном происхождении души, о присутствии в человеке божественного духа (т. е. логоса или пневмы), об испорченности человека и о его подчиненности страстям; кроме того, указывали на нек-рые почти букв. соответствия между образами и формулировками, встречающимися в текстах НЗ и в сочинениях С. Однако еще в кон. XIX в. Дж. Б. Лайтфут (1828-1889), составив сводный перечень предлагаемых параллелей, убедительно показал, что они либо являются мало что доказывающими философскими и культурными общими местами, либо могли быть заимствованы авторами книг НЗ и С. из общих источников, которыми, вероятнее всего, служили популярные стоические тексты эллинистической эпохи (см.: Lightfoot. 1869). Лайтфут и др. критики гипотезы о влиянии христианства на мировоззрение С. справедливо указывают, что в сочинениях С. невозможно обнаружить никаких следов того, что он знал и тем более принимал фундаментальное содержание апостольской проповеди: учение об Иисусе Христе как о Сыне Божием, Спасителе и Искупителе, представление о поврежденности всех людей грехом и необходимости для спасения божественной благодати, веру во всеобщее телесное воскресение. Совпадения мнений С. и ап. Павла относятся гл. обр. к области этики, к-рая в раннем христианстве заимствовалась из эллинизированного иудаизма и напрямую из языческого эллинизма, тогда как в области богословия совпадений между С. и авторами НЗ не больше, чем между теми же авторами НЗ и нек-рыми платониками и стоиками, жившими еще до возникновения христианства (подробное сопоставление философии С. с учением ап. Павла см.: Sevenster. 1961; Paul and Seneca in Dialogue. 2017; также см.: Фаминский. 1906; Глубоковский. 1910; Schreiner. 1936).

Т. о., признавая наличие определенной идейной близости между С. и авторами книг НЗ в разработке ряда тем и в нек-рых формулировках, совр. исследователи по большей части склонны считать, что этой близости недостаточно для доказательства тезиса о том, что С. знал содержание христ. вероучения и испытал влияние христианства (напр., см.: Barlow. 1938. P. 3; Fürst. 2006. S. 5; Ross. 1974. P. 122-123). Однако именно кажущееся идейное сходство отдельных философских мнений и суждений С. с содержанием христ. религ. проповеди стало основанием для длительного процесса «христианизации» С., в к-ром может быть выделено неск. основных этапов: 1) обнаружение в сочинениях С., признаваемого языческим философом, отдельных концепций, согласующихся с христ. вероучением (христ. лат. авторы I-V вв.); 2) создание подложной переписки С. с ап. Павлом и формирование повествования об их близком знакомстве и общении (2-я пол. IV в.); 3) широкое использование сочинений С. христ. писателями в качестве источника нравоучительной философии (лат. средневековье); 4) появление легенды о том, что С. был обращен ап. Павлом в христианство (Ренессанс); 5) попытки обнаружить в философских сочинениях С. следы влияния на него богословия ап. Павла и христ. вероучения в целом (нек-рые исследователи XIX-XXI вв.).

С. в сочинениях раннехристианских писателей.

Написанные на латыни труды С. были малоизвестны в грекоязычной среде, поэтому греч. апологеты раннехристианские к ним не обращались. Лат. христ. авторы, напротив, часто использовали их содержание в апологетических целях, иногда без упоминания С. как источника. Так, в соч. «Октавий» Минуция Феликса исследователи обнаруживают следы знакомства с трактатом С. «О провидении», а также с утраченными сочинениями «О суеверии» и «Увещания». Хотя прямо имя С. Минуций Феликс не упоминает и букв. цитат из его трудов не приводит, он использует аргументацию С. при обосновании христ. представления о благой промыслительной деятельности Бога в мире (см.: Trillitzsch. 1971. Bd. 1. S. 121-123; также ср.: Lausberg. 1970). Неск. упоминаний С. встречается у Тертуллиана. В соч. «О душе» Тертуллиан с одобрением цитирует высказывание С. о том, что людям «присущи семена всех искусств и возрастов», из которых «бог-учитель втайне производит дарования» (см.: Tertull. De anima. 20. 1; ср.: Seneca. De benefic. IV 6. 6). Тертуллиан вводит цитату словами «как [говорит] часто наш Сенека» (sicut et Seneca saepe noster). В этой связи некоторые исследователи предлагали понимать слово «наш» в смысле указания на то, что Тертуллиан считал С. христианином. Однако более вероятно др. объяснение: «часто наш» означает лишь, что, по мнению Тертуллиана, рассуждения С. часто согласны с христ. вероучением (см.: Ross. 1974. P. 125). Др. упоминания С. у Тертуллиана связаны с увещаниями С., направленными на освобождение людей от страха перед смертью (см.: Tertull. Apol. adv. gent. 50. 14; Idem. De anima. 42. 2; Idem. De resurr. 1. 4), а также с критикой языческого политеизма, к-рая содержалась в утраченном сочинении С. «О суеверии» (см.: Idem. Apol. adv. gent. 12. 6; ср.: Trillitzsch. 1971. Bd. 1. S. 123-127).

Наибольшее число ссылок на сочинения С. и цитат из них встречается в трудах христ. апологета Лактанция. Он широко использовал материал несохранившихся сочинений С. «Нравственная философия» (Libri moralis philosophiae), «Увещания» и др., вслед. чего его труды служат основным источником сведений о содержании этих произведений (подробнее см.: Lausberg. 1970). Называя С. «проницательнейшим из стоиков» (omnium Stoicorum acutissimus; см.: Lact. Div. inst. II 8. 23; ср.: Ibid. I 5. 26), Лактанций отмечает, что тот «мог бы стать истинным почитателем Бога, если бы кто-нибудь открыл ему [истину], если бы он презрел Зенона и учителя своего Сотиона, если бы он нашел наставника в истинной мудрости» (Ibid. VI 24. 14). Это высказывание косвенно свидетельствует, что во время Лактанция еще не сложилось представление о том, что С. общался с ап. Павлом и испытал влияние христианства. Считая С. языческим философом, Лактанций тем не менее находит в его сочинениях следы истинных представлений о едином Боге и близкого к христианскому нравственного учения. Лактанций с одобрением цитирует высказывания С. о том, что Бог является Творцом и Правителем всего мироздания и руководит им посредством подчиненных Ему низших божеств (см.: Ibid. I 5. 26-27); что люди зависят от Бога в своем существовании, живут перед лицом Бога и что все их поступки открыты для Его взора (см.: Ibid. I 7. 13; VI 24. 12-17); что несчастья, выпадающие на долю праведно живущих людей, есть предусмотренные Промыслом Бога средства для их упражнения и утверждения в добродетели (см.: Ibid. V 22. 11) и т. п. Часто соглашаясь с мнениями С., Лактанций, однако, цитирует его и в критических целях. Так, высказывания С. о том, что философия есть наука о добродетельном образе жизни и ее задачей является формирование добродетельного человека, Лактанций оспаривает на том основании, что в них философии приписывается способность привести человека к истинному благу. По убеждению Лактанция, это является свойством далеко не любой философии и в гораздо большей мере свойственно истинной религии, т. е. христианству (см.: Ibid. III 15. 1-21). При работе над соч. «О гневе Божием» (De ira Dei; CPL, N 88) Лактанций постоянно опирался на соч. «О гневе» С., как заимствуя из него разнообразный философский материал, так и полемизируя со стоическим представлением С. о том, что гнев, будучи страстью, не может быть свойством божества (см.: Lo Cicero. 1991. P. 1242-1250; также см.: Trillitzsch. 1971. Bd. 1. S. 130-143).

В IV в. труды С. продолжали оставаться предметом внимания лат. христ. писателей. Так, блж. Иероним Стридонский в соч. «Против Иовиниана» (Adversus Iovinianum; CPL, N 609) использовал несохранившееся сочинение С. «О браке» (De matrimonio) в качестве источника примеров, доказывающих, что девство, целомудрие и стыдливость высоко ценились даже среди язычников (см.: Hieron. Adv. Iovin. I 41-49; ср.: Trillitzsch. 1971. Bd. 1. S. 146-151). Блж. Августин замечает, что некие «книги Сенеки» входили в круг чтения манихейского учителя Фавста (см.: Aug. Confess. V 6. 11). К трудам С. блж. Августин обращался сравнительно редко. Наиболее важное свидетельство встречается в соч. «О граде Божием», где блж. Августин пересказывает основное содержание сочинения С. «О суевериях» и приводит слова С., содержащие критику примитивных политеистических представлений: «Священных, бессмертных и нетленных [богов] чтут под видом презренной и безжизненной материи; дают им образы людей, зверей и рыб, а некоторых облекают телами и смешанного пола; их называют божествами, но если бы эти божества оказались вдруг наделенными жизнью, их сочли бы чудовищами» (Idem. De civ. Dei. VI 10). Считая, что С. был сторонником возвышенных философских представлений о божестве и порицал всевозможные языческие обряды, блж. Августин отмечает, что теоретическую критику недостатков политеизма С. совмещал с призывом следовать устоявшимся религ. обычаям, поэтому не смог в собственной жизни достичь той религ. свободы, к-рой учил в сочинениях (см.: Trillitzsch. 1971. Bd. 1. S. 165-167).

Переписка С. с ап. Павлом

Блж. Иероним и блж. Августин являются наиболее ранними авторами, упоминающими о памятнике, оказавшем определяющее влияние на последующую рецепцию С. в христ. среде,- подборке кратких писем на лат. языке, в состав которой входят 8 писем С. ап. Павлу и 6 ответных писем ап. Павла (крит. изд. лат. текста с комментариями: Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam. 1938; также см.: Der apokryphe Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus. 2006; рус. пер.: Лебедев. 1883. С. 136-141). В краткой биографической справке, посвященной С. в соч. «О знаменитых мужах» (De viris illustribus; CPL, N 616), завершенном в 393 г., блж. Иероним характеризует его как отличавшегося «воздержаннейшей жизнью» (contenentissimae vitae), однако отмечает, что не стал бы помещать С. «в перечень святых» (in catalogo sanctorum), если бы его не побудили к этому «письма Павла Сенеке и Сенеки Павлу, которые читаются многими» (см.: Hieron. De vir. illustr. 12). Не говоря ничего подробно о содержании писем, блж. Иероним замечает, что С. в них, хотя он и был «учителем Нерона и могущественнейшим человеком своего времени», заявляет, что он хотел бы иметь такое высокое положение среди «своих» (т. е. среди язычников), какое ап. Павел имеет среди христиан (ср.: Ep. Senec. et Paul. 12(11). 10-11). Т. о., блж. Иероним считал переписку подлинной и, основываясь на ней, признавал, что С. общался с ап. Павлом. Блж. Августин вскользь упоминает о переписке С. с ап. Павлом в письме Македонию, датируемом 413/4 г., отмечая, что С. жил во времена апостолов и некоторые его письма «читаются» (leguntur) христианами (Aug. Ep. 153. 14). Из этого краткого упоминания не ясно, считал ли сам блж. Августин эти письма подлинными. Как неопределенный характер упоминаний, так и готовность признать подлинной переписку, содержащую заметные следы фальсификации, могут свидетельствовать о том, что блж. Иероним и блж. Августин лично не читали переписку, а лишь были осведомлены о ее существовании и основном содержании. Еще одно раннее упоминание о переписке встречается в агиографическом лат. соч. «Мученичество Павла» (Martyrium Pauli; CANT, N 212; BHL, N 6570), авторство к-рого было приписано жившему в I в. Лину, еп. Римскому. В действительности лат. текст представляет собой сделанную не ранее V в. расширенную переработку греч. оригинала (CANT, N 211.v; BHG, N 1451-1452), обычно датируемого II в. В лат. «Мученичестве Павла» говорится, что во время пребывания ап. Павла в узах в Риме «учитель императора», т. е. С., подружился с апостолом и, когда не имел возможности лично с ним беседовать, посылал ему письма, а также познакомил с нек-рыми его сочинениями (т. е. с посланиями) имп. Нерона (см.: Mart. Paul. lat. 1). В исходном греч. тексте отсутствует к.-л. упоминание о С., поэтому посвященные ему строки являются добавлением автора лат. компиляции, к-рый, вероятно, опирался на уже известный в его время текст переписки С. с ап. Павлом. Т. о., это свидетельство не может рассматриваться как аргумент в пользу подлинности переписки, однако оно подтверждает, что к V в. переписка получила рецепцию в христ. среде и стала восприниматься как подлинный исторический документ.

Вопрос о том, кем и с какой целью была создана переписка, был предметом мн. дискуссий и не получил общепринятого решения (общий обзор проблематики см.: Лебедев. 1883; Тареев. 1895; Barlow. 1938; Fürst. 1998; Idem. 2006). В наст. время лишь немногочисленные исследователи готовы допустить, что переписка является подлинной (напр., см.: Gamba. 2001; ср.: Hine. 2017. P. 41-43). Согласно наиболее распространенному мнению, переписка была создана неизвестным христ. автором в Риме между 325 г. (когда о ней еще ничего не знал Лактанций) и 393 г. (когда о ней упоминает блж. Иероним), причем ближе к поздней дате (см.: Barlow. 1938. P. 81; Fürst. 2006. S. 6-7). Автор переписки опирался на некоторые сочинения С. и отдельные послания ап. Павла в лат. переводе; он пытался имитировать стиль обоих авторов, в т. ч. помещая в письма ап. Павла характерные для его языка формулы и выражения, а также придавая латыни этих писем намеренно «варварский» вид; некоторые письма завершаются точными датами, что свидетельствует о знании автором рим. исторических сочинений. Исследователи отмечают, что послания почти полностью лишены богословского содержания, поэтому нет оснований предполагать, что подделка была создана ортодоксальными христианами или еретиками для обоснования правоты в к.-л. богословском споре. Основное внимание в переписке уделяется оценке «сочинений» (т. е. посланий) ап. Павла без к.-л. глубокого обсуждения их религ. содержания и описанию попыток познакомить с их содержанием имп. Нерона и его придворных. Псевдо-Сенека отмечает, что он прочитал послания ап. Павла к Галатам, к Коринфянам и «к Ахейцам» (возможно, подразумевается Второе послание к Коринфянам), что он восхищается высотой содержащихся в них мыслей, однако находит послания недостаточно совершенными с т. зр. лит. формы и языка (см.: Ep. Senec. et Paul. 7. 1-6; 13. 5-9), в связи с чем рекомендует ап. Павлу «усвоить правила более изящной латыни» (latinitati morem gerere - Ibid. 13. 7-8; т. о., автор переписки, по-видимому, считал, что ап. Павел писал на латыни!) и посылает ему собственное соч. «О богатстве слов» (De verborum copia; см.: Ibid. 9. 8-9). Псевдо-Павел с готовностью называет С. «учителем» (см.: Ibid. 10. 8), обменивается с ним похвалами и комплиментами, рекомендует ему проявлять осторожность при представлении христ. сочинений имп. Нерону и его супруге, однако вместе с тем призывает его стать служителем «происходящего от Бога постоянного Слова, возрастающего и пребывающего вечно», и использовать собственные таланты для проповеди веры в Иисуса Христа при имп. дворе (см.: Ibid. 14. 5-10). Особое место в корпусе занимает 11-е письмо, в к-ром Псевдо-Сенека описывает великий пожар в Риме при имп. Нероне в 64 г., отмечает, что в нем были несправедливо обвинены иудеи и христиане, а также характеризует имп. Нерона как тирана, достойного за его гонения на христиан и др. преступления «гореть в адском огне» (см.: Ibid. 11(12). 10-19). Хотя на протяжении всей переписки Псевдо-Павел обращается к Псевдо-Сенеке как к близкому другу и единомышленнику, в письмах не говорится прямо, что С. стал христианином и принял крещение, и он предстает скорее как языческий союзник христианства.

Опираясь на эти и др. содержательные особенности корпуса писем, нек-рые совр. исследователи склонны заключать, что переписка первоначально представляла собой лишь школьный риторический опыт, создатель к-рого не имел цели выдать его за подлинный исторический памятник. Такое происхождение может объяснить содержательные особенности переписки: в ней Псевдо-Павел без к.-л. возражений воспринимает слова Псевдо-Сенеки о том, что он нуждается в светском риторическом образовании, и с уважением относится к языческой учености Псевдо-Сенеки Т. о., автор памятника на историческом примере ап. Павла и С. стремился показать, что светское риторическое образование может быть полезным для христиан, а проповедники христианства и языческие философы способны достичь согласия и стать единомышленниками. Выраженный в неявном виде в переписке призыв к мирному сосуществованию христианства и наследия античной языческой культуры выглядел вполне уместным и естественным для образованных представителей рим. христ. общества 2-й пол. IV в. (см.: Fürst. 2006. S. 18-21; ср.: Barlow. 1938. P. 91-92).

Рецепция С. в европейской христианской культуре

Появление переписки между С. и ап. Павлом и включение блж. Иеронимом С. в перечень «знаменитых мужей» окончательно закрепили представление о С. как об одном из наиболее близких христианству языческих философов. Средневек. христ. писатели и богословы постоянно обращались к наследию С., черпая из него моральные наставления и нравоучительные максимы. В VI в. св. Мартин, еп. Бракары Августы (ныне Брага, Португалия), на основе цитат из трактатов С., гл. обр. из его несохранившегося соч. «Об обязанностях» (De officiis), составил соч. «Правило добродетельной жизни» (Formula vitae honestae; CPL, N 1080); ему же принадлежит соч. «О гневе» (De ira; CPL, N 1081), являющееся христианизирующей переработкой одноименного произведения С. Впосл. соч. «Правило добродетельной жизни» было еще раз переработано: к нему присоединили подборку отрывков из «Нравственных писем к Луцилию», и получившийся текст стал распространяться с атрибуцией С. как его соч. «О богатстве слов», которое упоминается в неподлинной переписке С. с ап. Павлом (подробнее см.: Fohlen. 1980). Известны и др. подборки кратких сентенций С. (см.: Meersseman. 1973), как заимствованных из его подлинных сочинений, так и сомнительного происхождения: «Книга о нравах» (Liber de moribus), «О бедности» (De paupertate), «Лекарство от превратностей судьбы» (De remediis fortuitorum; вероятно, является сокращением несохранившегося одноименного подлинного сочинения С., о к-ром упоминает Тертуллиан; см.: Tertull. Apol. adv. gent. 50. 14). Все эти компилятивные тексты в раннем средневековье имели большую популярность и переписывались чаще, чем оригинальные труды С. Имя С. неоднократно встречается в сочинениях лат. христ. писателей VII-XI вв., однако в большинстве случаев в этот период речь идет лишь об отрывочных цитатах, используемых в иллюстративных целях (общий обзор см.: Ross. 1974. P. 130-135; Laarmann. 2014. P. 55-56). Ситуация радикально изменилась в XII в.: формирование в среде школьных теологов интереса к наследию лат. античности способствовало тому, что сочинения С. начали переписывать и читать в полном виде, а его философские суждения стали предметом одобрительного цитирования и заинтересованного обсуждения в трудах Петра Абеляра, Теодорика Шартрского, Вильгельма Коншского, Иоанна , Вильгельма из Сен-Тьерри и мн. др. (примеры и литературу см.: Ross. 1974. P. 135-139; Laarmann. 2014. P. 56-57; также см.: Brugnoli. 2000). Авторитет С. в XII в. стал столь высоким, что Вальтер Сен-Викторский, с осуждением относившийся к попыткам использовать античную философию в христ. богословских трудах, посвятил критике личности и учения С. отдельную главу в соч. «Против четырех лабиринтов Франции» (Contra quattuor labyrinthos Franciae), озаглавив ее «Об изнеженном и потому смертоносном учении Сенеки». Подвергая в ней жесткой критике суицид С., Вальтер находил в нем доказательство того, что даже общение с ап. Павлом не сделало С. христианином и не побудило его умереть по-христиански, вслед. чего С. недостоин быть учителем для христиан (см.: Ross. 1974. P. 138-139; Mastandrea. 1988. P. 80-83). В XIII-XIV вв., в период высокой схоластики, труды С. продолжали оставаться востребованными христ. теологами, в особенности при обсуждении этической проблематики (см.: Laarmann. 2014. P. 56-57; также см.: Blüher. 1969).

Эпоха Ренессанса стала золотым веком европ. рецепции С.; для большинства итал. гуманистов его сочинения были настольной книгой, а сам С. воспринимался как идеальный философ и нередко в этом качестве даже замещал традиц. образ Сократа. Стремление сблизить учение С. с христианством нашло отражение во впервые засвидетельствованной в источниках именно в это время легенде о том, что С. не только дружил с ап. Павлом, но и был обращен им в христианство (см.: Momigliano. 1950). Если Данте Алигьери (1265-1321) в «Божественной комедии» еще помещал С. в 1-м круге ада (лимбе) вместе с др. добродетельными нехристианами, то Джованни Боккаччо (1313-1375) в комментарии к «Божественной комедии» указывал на переписку С. с ап. Павлом как на подтверждение того, что С. был христианином, пусть даже и тайным. В качестве дополнительного аргумента в пользу этого вывода Боккаччо приводил собственную интерпретацию повествования Тацита о том, что С. перед смертью совершил возлияние Юпитеру Освободителю (см.: Tac. Ann. XV 64). По мнению Боккаччо, в действительности С. обратился к Иисусу Христу, подлинному Освободителю человечества, а совершённое возлияние стало для С. заменой водного крещения, так что он умер христианином (см.: Tutte le opere di Giovanni Boccaccio. Mil., 1965. Vol. 6: Esposizioni sopra la Comedia di Dante. P. 257-258). Др. итал. гуманист, Джованни Колонна (ок. 1298-1343), при изложении в своем соч. «О знаменитых мужах» биографии С. (текст см.: Braxton Ross. 1970. P. 555-559) для доказательства обращения С. в христианство приводил несколько цитат из сочинений С., якобы содержащих в скрытом виде христ. учение. Напр., слова С. об «устроителе вселенной», к-рым был «либо могущий совершить всё бог, либо бестелесный разум, производитель великих деяний, либо божественный дух, одинаково распространяющийся по всему великому и малому», Колонна предлагал понимать как исповедание Св. Троицы, игнорируя при этом окончание фразы: «...либо судьба и взаимосвязь неизменных причин», сразу лишающее высказывание С. предполагаемого христ. оттенка (см.: Ibid. P. 557; ср.: Seneca. Ad Helv. 8. 3).

Почти все гуманисты XIV-XV вв., видя в переписке С. с ап. Павлом одно из подтверждений христианства С., соглашались считать ее подлинной. Одним из немногих скептиков был Лоренцо Валла, не входивший в число поклонников С. и критиковавший стоицизм; он высказывал сомнения в подлинности переписки в посвященном этой теме сочинении, однако ныне оно утрачено и об аргументации Валлы сведений нет (см.: Momigliano. 1950. P. 340-341). В XVI в. Эразм Роттердамский при работе над изданием собрания сочинений С. пришел к выводу, что по историческим и филологическим основаниям переписка не может считаться подлинным документом; свою т. зр. он изложил в предпосланном изданию 1529 г. письме к читателю (текст см.: Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Oxf., 1934. Vol. 8. P. 40-41. N 2092). Эразм Роттердамский отказывался признать достоверной и легенду об обращении С. в христианство, указывая на ее несовместимость с повествованиями римских историков об обстоятельствах смерти С. Критическое отношение к гуманистическим попыткам христианизации личности и учения С. Эразм Роттердамский выразил в пространном предисловии-посвящении к этому же изданию (текст см.: Ibid. P. 25-39. N 2091), обобщив свою позицию в парадоксальной формулировке: «Я полагаю, что полезнее читать книги Сенеки как написанные человеком, не знавшим нашу религию. Если ты станешь читать его как язычника, он пишет по-христиански, если же ты станешь читать его как христианина, он пишет по-язычески» (Ibid. P. 31; ср.: Ross. 1974. P. 143-145). Подготовленные Эразмом Роттердамским издания трудов С. и его взвешенные суждения о предполагаемом христианстве С. ознаменовали начало продолжающегося до наст. времени процесса научного исследования и философской интерпретации наследия С. (об основных этапах и результатах см.: Laarmann. 2014. P. 65-71; также ср.: Ross. 1974. P. 146-152; Hine. 2017. P. 30-48).