Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САНТА-КРОЧЕ-ИН-ДЖЕРУЗАЛЕММЕ

Вскоре после своего основания церковь получила во владение близлежащие земли, ранее принадлежавшие имп. семье. В то же время она была отделена от др. дворцовых помещений и не служила ни дворцовой капеллой, ни имп. храмом (Ibidem).

Необычная архитектура церкви, не разделенной на нефы, с большой апсидой, практически во всю ширину храма, и особым пространством, выделенным 2 поперечными стенами (возможно, там был устроен киворий - Ibidem), должно объясняться особым предназначением этого церковного пространства. Устройство маленькой капеллы за алтарем, великолепно украшенной мозаиками уже во 2-й четв. V в., при имп. Галле Плацидии, ее сыне имп. Валентиниане III и дочери Гонории (от мозаик сохр. посвятительная надпись: «REGES TERRAE ET OMNES POPVLI PRINCIPES ET OMNES / JUDICES TERRAE LAVDENT NOMEN DOMINI / SANCTE ECCLESIAE HIERVSALEM VALENTINIANVS PLACIDIA / ET HONORIA AVGVSTI VOTVM SOLVERVNT»), в к-рую вел специальный сводчатый коридор, очевидно, тоже связано с мемориальной функцией церкви; в этом помещении должны были храниться драгоценные реликвии. Т. о., устройство С.-К. напоминало о храме Гроба Господня и Голгофе.

По-видимому, в V-VI вв. к востоку от капеллы в еще одном античном помещении с апсидой был устроен баптистерий с облицованной мрамором купелью диаметром ок. 4 м (Ibid. P. 108); он был перестроен, и его остатки сохранились под внутренним двориком монастыря XVI в. В кон. V - нач. VI в. церковь ремонтировал остгот. кор. Теодорих, о чем свидетельствуют клейма на кирпичах под крышей церкви.

По сообщению Liber Pontificalis (LP. Т. 2. P. 385), при папе Луции II (1144-1145) церковь была перестроена, к ней пристроили кампанилу и внутренний двор. Возможно, работы, размах к-рых был весьма велик, начались еще в бытность Луция кардиналом (после 1123) и завершились не раньше 1148 г. (Dos Santos. 2006. P. 329). В 1350 г. церковь была передана монахам-картезианцам (Krautheimer, Corbett, Frazer. 1937. P. 169). Во 2-й пол. XV в. была расписана конха центральной апсиды и возведены крестовые своды над боковыми нефами.

В 1507-1508 гг. украшенный мозаиками свод капеллы равноап. Елены был реставрирован по сложному проекту, выполненному, вероятно, Б. Перуцци (1481-1536). По мнению Дж. Фрейберга (Freiberg. 2014), в ее декорации Перуцци объединил в единую историю события от основания капеллы до нач. XVI в., когда испан. кардиналы, в чьем подчинении церковь тогда находилась, стремились повысить ее статус как мемориального и паломнического центра (Kim. 2018. P. 283).

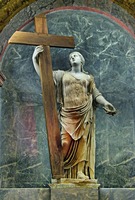

Следующий важный этап работ по обновлению всего монастырского комплекса пришелся на 1743-1744 гг. и связан с деятельностью папы Римского Бенедикта XIV (1740-1758). Именно в облике, приобретенном ок. сер. XVIII в., предстает сейчас церковь. Тогда по проекту Д. Грегорини и П. Пассалаквы был создан новый, барочный фасад и устроен овальный вестибюль. Его центральную часть, увенчанную куполом, окружает обход с парными столбами и серыми гранитными колоннами. В интерьере церковь разделена на 4 пролета, отделенные друг от друга прямоугольными в сечении столбами. Центральный неф перекрыт деревянным цилиндрическим сводом, а боковые - крестовыми. На сводах К. Джаквинто написал композиции «Св. Елена во славе» и «Видение креста». Скульптурный декор также был выполнен в XVIII в.

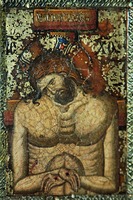

Справа от здания церкви, в монастырском помещении, выставлены фрагменты снятых со стен фресок XII в., а также визант. икона «Христос во гробе», выполненная в нач. XIV в. в технике микромозаики. Икона, получившая вскоре после того, как оказалась в С.-К., большой оклад-реликварий, видимо, сначала находилась в капелле равноап. Елены (Ibid. P. 287), впосл. была перенесена в устроенную в 1520 г. к северу от алтаря капеллу папы Григория I Великого, поскольку, согласно преданию, это был тот самый образ Христа, который во время совершения литургии узрел в видении понтифик.

Фрески, обнаруженные под потолком XVIII в., были раскрыты в нач. XX в. Они представляют собой фрагменты декорации базилики, созданной при папе Луции II. Сохранившиеся фрагменты располагались на верхних частях стен центрального нефа и на триумфальной арке. Росписи были сильно повреждены из-за замены балок в XV в. и проникавшей под кровлю влаги. В 1968 г. лучше всего сохранившиеся фрагменты живописи были сняты со стен церкви под рук. Г. Маттиаэ.

На основании дошедших до нас изображений может быть предложена следующая частичная реконструкция декорации С.-К.: на триумфальной арке в центре был изображен медальон, от к-рого сохранились только фрагменты обрамления и синего фона с золотыми звездами, очевидно, когда-то он вмещал погрудный образ Христа; по сторонам от него - 7 светильников, упоминаемых в Откровении Иоанна Богослова (Откр 1. 12), и 4 евангелиста c книгами, на к-рых были написаны тексты, ныне практически полностью утраченные (Wilpert. 1916. Bd. 4. Abb. 246-251; Dos Santos. 2006. P. 327). Под этими изображениями располагался декоративный фриз с пересекающимися миндалевидными мотивами на красном фоне. Декорация боковых стен центрального нефа тоже имела 2 яруса. Сверху шел орнаментальный фриз, плотно заполненный стилизованными растительными мотивами на желтом фоне, а под ним чередовались медальоны с погрудными изображениями библейских патриархов и красными дисками с белыми звездами. Под ярусом с медальонами, возможно, некогда шел цикл евангельских сцен, однако это является гипотезой, поскольку росписи нижнего яруса полностью утрачены. Имена ветхозаветных персонажей, представленных на правой стене, обозначены в надписи, к-рая шла вдоль всего фриза; там с востока на запад были изображены праотцы: Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусаил, Ламех, Ной, Сим, Арфаксад, Сала (Шелах), Евер; на левой стене надписей не сохранилось. На правой стене было 14 образов патриархов, на левой - 13, из к-рых 7 утрачены (Dos Santos. 2006. P. 327). Среди персонажей есть люди юные и безбородые, средовеки и старцы с усами и бородами разной формы. Они облачены в белые хитоны и гиматии разных цветов.

Фрески следовали традициям рим. живописи предшествующего времени. Так, композиция триумфальной арки повторяла схему, использованную при украшении арок церквей Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, Санти-Косма-э-Дамиано и Санта-Прасседе. Серия изображений праотцев не имеет прямых аналогов в монументальной живописи и книжной миниатюре, однако известно, что такие образы существовали в центральном нефе ц. Санта-Мария-ин-Космедин при папе Римском Николае I (858-867), но ок. 1123 г. были записаны (Ibid. P. 329). Мн. декоративные мотивы также ведут свое происхождение из рим. живописи, напр., фриз с пересекающимися мандорлами ранее встречается во фресках нижней ц. Сан-Клементе; разноцветные полосы, окаймленные белым и красным зубчатыми фризами, можно видеть в неск. рим. памятниках и в ц. Санта-Мария-Иммаколата-ди-Чери. Мотивы обрамлений с медальонами на левой стене и с маленькими цветами на триумфальной арке сопоставимы с орнаментами капеллы Санти-Бонифачо-э-Алессио, в то время как фриз с медальонами на обеих стенах и изображение свернутых листьев, возможно, были созданы под влиянием произведений византийской книжной миниатюры (Gandolfo. 1989. P. 26).

По мнению Л. Морганти (Morganti. 1993), работа над фресками началась с росписи правой стены. Мастера двигались от зап. стороны церкви к апсиде; затем расписали триумфальную арку, потом - левую стену, двигаясь с востока на запад. Морганти предположила, что фриз с патриархами на правой стене был выполнен 3 художниками: 1-й написал изображения Адама, Сифа, Еноса, Каинана и Малелеила, 2-й - следующие 5 медальонов от Иареда до Арфаксада, и последний, к-рый, вероятно, был учеником второго,- 2 последних медальона. Образы, созданные 1-м мастером, отличаются большим разнообразием: персонажи разного возраста, представлены фронтально и в 3/4-ном развороте; красными линиями он обводил контуры и мазками преимущественно теплых тонов выполнял моделировки; его рисунок точный и ясный. Драпировки трактованы менее объемно, чем лики. Второй художник использовал один и тот же тип: показанного фронтально средовека или старца с небольшой бородой, выявляющей выступ подбородка. Манера его письма, в целом более сухая, также основана на аккуратном и тщательно очерчивающем формы рисунке. Изображение Салы, написанное 3-м художником и сохранившееся лишь частично, похоже на образы, созданные 2-м мастером, но его живописная манера кажется менее уверенной и отточенной.

Медальоны с патриархами на левой стене выполнены несколько иначе как с технической, так и с художественной т. зр. Их отличает более однообразная манера исполнения; возможно, они были скопированы с образов, представленных на правой стене (Dos Santos. 2006. P. 331).

По стилю изображения патриархов из С.-К. не имеют близких аналогов в рим. живописи, но обнаруживают заметное сходство с росписями крипты базилики в Аквилее, к-рые исследователи датируют периодом от нач. до кон. XII в.