Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САН-ПАОЛО-ФУОРИ-ЛЕ-МУРА

Первая базилика

О первоначальной базилике достоверно известно мало, большая часть информации имеет характер предположений. Согласно Liber Pontificalis, рим. еп. (папа) Сильвестр I (314-335) посоветовал имп. Константину положить останки ап. Павла в гробницу, возвести над ними базилику и сделать богатые вклады (LP. Т. 1. P. 178). Остается неясным, насколько это сообщение основано на реальных событиях или же восполняет сведения о почитании ап. Павла по аналогии с почитанием ап. Петра в попытке уравнять 2 рим. апостолов-мучеников (Krautheimer et al. 1977. P. 97; Krautheimer. 1984. P. 210-211; по предположению Р. Краутхаймера, базилика была возведена не имп. Константином, а его сыновьями между 337 и 340). Остатки сооружений, соотнесенные с ранним этапом существования здания, были обнаружены во время подготовки к восстановлению С.-П.-Ф. после пожара в 1838 г. и зарисованы архит. В. Веспиньяни. Во время раскопок 2002-2006 гг. под рук. Дж. Филиппи были открыты остатки подковообразной апсиды с максимальным радиусом 3,58 м и расстоянием между концами «подковы» в 6,7 м (расположена на глубине 1,78 м от совр. уровня трансепта). В центре апсиды размещалась гробница апостола (о раннем этапе почитания ап. Павла и о его гробнице подробно см. ст. Петра и Павла апостолов почитание, разд. «Почитание ап. Павла на Остийской дороге»). Вход в базилику располагался со стороны Остийской дороги. Первоначальная базилика ап. Павла была существенно меньше др. базилик константиновской эпохи, как в Риме, так и за его стенами. По предположениям исследователей, такой скромный размер особенно в сравнении с размером базилики ап. Петра в Ватикане можно объяснить преобладанием почитания ап. Петра (Krautheimer. 1984. P. 211), особенностями топографии местности (Apollonj Ghetti. 1969. P. 22-24), земельным вопросом: храм был возведен на территории действующего на момент строительства некрополя, расположенного на публичной земле, в то время как др. базилики строились на землях, принадлежавших императору (Camerlenghi. 2018. Р. 35). В базилике совершались погребения тех, кто хотели упокоиться близ гробницы апостола. Вероятно, из 1-й базилики происходит плита 348 г. с эпитафией Евсевии Иануарии (ныне в клуатре при базилике), а также неск. саркофагов сер. IV в. (т. н. Догматический саркофаг и саркофаг Двух братьев 2-й четв. IV в. ныне хранятся в Музеях Ватикана, Пио-Кристиано).

Базилика трех императоров

Маленький размер первоначальной базилики, неудобный для посещения паломников, сыграл решающую роль в том, что уже к концу того же века, в 386 г., при императорах св. Феодосии I Великом, Аркадии и Валентиниане II, началось строительство более крупного и роскошного здания. Указ о подготовке к строительству сохранился в имп. письме 1-й пол. 386 г., направленном рим. префекту Саллюстию (Coll. Avel. T. 1. P. 46-47). Согласно надписи в базилике, строительство здания было начато при имп. Феодосии I и закончено при его сыне имп. Гонории (ICUR. 1888. Vol. 2. N 4780; во время реконструкции надпись была размещена на триумфальной арке, ее первоначальное местоположение неизв.), что позволяет называть храм базиликой Феодосиевой династии. Надпись на основании одной из колонн центрального нефа (Ibid. N 4778) сообщала об освящении базилики в 390 г., однако исследователи считают, что речь шла об освящении лишь части здания, построенной к этому времени, вероятно трансепта и апсиды (Liverani. 2012. P. 109). Окончание строительства всего здания пришлось на период между 394 г., когда Рим посетил имп. Феодосий I (ум. в 395), и 403 г., когда в Риме побывал христ. поэт Аврелий Пруденций Клемент, описавший базилику в соч. Peristephanon не только как завершенную, но и как обладающую роскошным интерьером (Ibid. P. 122; Camerlenghi. 2018. P. 45).

Вплоть до постройки нового собора ап. Петра в Ватикане базилика ап. Павла оставалась крупнейшим храмовым сооружением Рима. Получить представление о первоначальной архитектуре и внутреннем убранстве базилики, существовавшем до гибельного пожара 1823 г., возможно благодаря большому текстовому и изобразительному материалу, созданному за века ее существования как одной из главных святынь Рима.

Архитектура

Грандиозное здание 2-й базилики было развернуто в противоположном направлении к первоначальному - т. о., апсида была обращена к Остийской дороге, а вход с обширным атриумом был расположен с др. стороны, ближе к берегу Тибра. Храм представлял собой 5-нефную базилику, ее внутреннее пространство было разделено на центральный и боковые нефы рядами мраморных колонн, несущих аркады (128 м - длина базилики, 65 м - ширина, 71 м - ширина трансепта, 31 м высота нефов). Семь монументальных дверей вели из нартекса в интерьер. Храм был освещен множеством крупных окон (42 окна в боковых нефах, 42 окна клеристория, 6 окон фасада; по 3 окна - в верхнем ярусе северной и южной стен трансепта).

В развитии раннехрист. архитектуры Рима строители базилики трех императоров завершили формирование типа базилики над гробом мученика (Krautheimer et al. 1977. P. 281) и суммировали опыт предшествующего строительства, что позволило создать храм более гармоничный по пропорциям (в плане использовался общий модуль - Docci. 2006. P. 42-43), с просторным интерьером, улучшенным освещением, удобным расположением чтимой гробницы (Camerlenghi. 2018. P. 81). Мощи апостола, вероятно, поместили в саркофаг, к-рый располагался на пересечении нефа и трансепта под триумфальной аркой (сохр. 2 мраморные плиты с фрагментом надписи: «PAVLO APOSTOLOMART[YRI]» - «Павлу, апостолу, мученику»; ныне в музее базилики). Близ гробницы апостола по-прежнему совершались захоронения, как под полом, так и в саркофагах (не прекращались даже в период строительства базилики, напр. надгробная плита пресв. Гауденция, ок. 389), в юж. части трансепта существовал современный постройке здания мавзолей (Ibid. P. 78). От городских ворот, получивших название ворот ап. Павла, к входу в храм вдоль Остийской дороги в позднеантичное время вела крытая колоннада, фрагмент основания к-рой был открыт в результате археологических раскопок 2008-2009 гг. под рук. Л. Сперы (Spera. 2011. P. 278).

При папе Римском свт. Льве I Великом (440-461) здание было отремонтировано после попадания молнии или после землетрясения (надпись над главной дверью в нефе сообщала о ремонте крыши и потолка - ICUR. 1888. Vol. 2. N 4783), пол трансепта был поднят примерно на 1,5 м, а гробница ап. Павла, вероятно, была преобразована в алтарь, вокруг него был сооружен пресвитерий. По мнению некоторых исследователей (А. Уджери, Н. Камерленги), к понтификату свт. Льва относится возведение новой триумфальной арки, отделявшей неф от трансепта, вместо первоначальной, которая могла пострадать при землетрясении (в пользу этой версии свидетельствует разница в кладке основания арки и стен, зафиксированная исследователями XIX в.). Арка поддерживалась 2 гигантскими мраморными колоннами с ионическими капителями. Также «заботой пастыря Льва» был отремонтирован фонтан в атриуме, о чем сообщалось в размещавшейся вокруг него надписи.

При папе Римском свт. Григории I Великом (Двоеслове) (590-604) пространство трансепта вновь было реорганизовано, уровень пресвитерия поднят, часть близ гробницы апостола углублена, благодаря чему образовалась небольшая крипта (confessio) для паломнического доступа к гробнице. Возможно, работы были аналогичны тем, что тот же святитель провел в Ватикане, хотя размеры и форма сооружения остаются неясными (предполагаемые реконструкции см.: Camerlenghi. 2018. P. 107-110). Непосредственно над гробницей были установлены алтарь и киворий.

Ок. 774 г., при папе Римском Адриане I, атриум был вымощен мрамором; вероятно, в это же время над фасадом сев. нефа возведена колокольня. Папа Римский Лев III (795-816) реконструировал пострадавший в результате землетрясения пресвитерий. В эпоху Каролингского возрождения в базилике в основном вели ремонтные работы, делали многочисленные дары храму. Так, Адриан I и Лев III жертвовали базилике драгоценные ткани (в т. ч. лицевое шитье) для украшения интерьера, золотые и серебряные слитки, листы и панели с рельефными изображениями для убранства алтарей, дверей, кивориев.

Монастырь

Монастырь, расположенный при С.-П.-Ф., впервые упоминается в письме 604 г. папы Римского свт. Григория I как посвященный архидиак. первомч. Стефану (PL. 77. Col. 1318-1319). Мон-рь был восстановлен и обновлен при папе Римском Григории II (715-731). Открытые в ходе археологических раскопок 2008-2009 гг. остатки сооружений непосредственно примыкали с южной стороны к нефу базилики: комнаты, большой размер которых говорит об их совместном использовании, колодец и портик, связывавший мон-рь с атриумом базилики. Между 879 и 882 гг. папой Римским Иоанном VIII для защиты от араб. набегов было инициировано строительство окруживших мон-рь и базилику укреплений, получивших название Иоаннополис (Spera. 2011). В 937 г. мон-рь был передан бенедиктинцам.

Базилику с комплексом монастырских зданий связывает клуатр (1233), прилегающий к юж. стороне трансепта. Его окружает аркада со сдвоенными, разнообразными по форме колоннами с мозаичным архитравом; клуатр считается вершиной творчества скульпторов-косматесков.

Внутреннее убранство

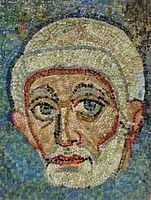

Мозаика на триумфальной арке, согласно надписи, была исполнена в понтификат свт. Льва I Великого по заказу имп. Галлы Плацидии (между 440 и 450). Композиция близка к композициям апсидных арок др. рим. церквей, таких как Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, Санта-Прасседе, Санти-Козма-э-Дамиано. Над центром арки был помещен образ Христа Вседержителя в медальоне с исходящими лучами, по сторонам на золотом фоне - символы евангелистов в облаках, ниже по бокам - 2 группы апокалиптических старцев по 12 с каждой стороны, подносящих Христу венцы в покровенных руках (соответственно тексту Откр 4. 10-11). В пятах арки на синем фоне - ростовые фигуры ап. Павла (слева) и ап. Петра (справа). Старцы левой группы, размещенные над образом Павла, «апостола язычников», символизируют 12 пророков ВЗ; старцы правой группы, размещенные над Петром, «апостолом иудеев», символизируют 12 апостолов НЗ. Композиция являлась смысловым центром всего живописного декора базилики и отражала идею апостольского согласия (лат. concordia apostolorum), единения во Христе апостолов Петра и Павла, Ветхого и Нового Завета. При сохранении общей иконографии мозаика была значительно поновлена в понтификат Климента XII (1730-1740). Сохранившимся фрагментом оригинальной мозаики времени папы свт. Льва I считается изображение головы ап. Петра (ныне в Гротах Ватикана; Bordi. 2006).

К понтификату Льва IX (согласно легенде, в этот период базилика обветшала и сам ап. Павел явился во сне папе Римскому с требованием привести в порядок его дом) относятся фреска «Тайная вечеря» (ок. 1070), вероятно украшавшая трапезную мон-ря (обнаружена в 1905, ошибочно атрибутирована как поздняя; известна по акварельной копии К. Табанелли, 1916), и бронзовые двери к-польской работы (дар Панталеоне из Амальфи, 1070). Двери, оформившие центральный вход в базилику (ныне у входа в юж. неф), отличает обширная иконографическая программа - на их пластинах изображения 12 евангельских сцен, 12 апостолов и 12 сцен их мученичества, 12 пророков (Pace. 1995; Bevilacqua. 2009).

К кон. XII в. все чаще украшением базилики занимался мон-рь, что отражало рост его богатства и влияния. Так, по заказу монахов в 1190 г. скульпторами косматесками Никола д'Анджело и Пьетро Вассаллетто исполнен монументальный пасхальный канделябр (высота 5,6 м) со сценами Страстей Христовых, Воскресения и Вознесения. Ктиторство монастыря особенно заметно в памятниках XIII в., в декоре к-рых нередко были образы монастырских настоятелей.

Ок. 1208 г. началась работа по переделке убранства апсиды (папа Римский Иннокентий III пожертвовал для этой цели сотни пудов золота). Не исключено, что общее композиционное решение мозаики могло следовать еще заметному в нач. XIII в. первоначальному декору (Camerlenghi. 2018. P. 164). Работы вели венецианские художники-мозаичисты; известно письмо папы Римского Гонория III (1216-1227) к венецианскому дожу с просьбой прислать дополнительно 2 мастеров. Согласно надписи, завершили мозаику при аббате Иоанне Гаэтани (настоятель мон-ря между 1212 и ок. 1230-1235). На золотом фоне представлен восседающий на престоле Христос Вседержитель с благословляющей десницей и с раскрытым Евангелием в левой руке. Ему предстоят апостолы Павел и Лука (слева), Петр и Андрей (справа) с раскрытыми свитками. Фигуры фланкированы изображениями пальмовых деревьев, земля обозначена декоративной полосой из трав и птиц. У подножия трона - маленькая коленопреклоненная фигурка папы Гонория III, припадающего к стопе Христа. В нижнем, гораздо меньшем по размеру регистре мозаики по центру изображен крест с атрибутами страстей и Этимасией, по бокам - ангелы и 12 апостолов. У подножия Этимасии у ног ангелов в молении размещены небольшие коленопреклоненные фигурки аббата И. Гаэтани и неизвестного по др. источникам пономаря Адинульфа, между ними - изображения пятерых св. отроков (указание на вифлеемских младенцев, чьи реликвии хранились в базилике). Поновление мозаики выполнено при папах Римских Клименте XII и Бенедикте XIV (1740-1758). Возможно, во время этой реставрации неск. оригинальных фрагментов из нижнего регистра мозаики (головы апостолов, изображения птиц) оказались в Гротах Ватикана (Ballardini. 2007. P. 279).

В 1285 г. Арнольфо ди Камбио с учеником Петром по заказу аббата Бартоломео исполнили киворий для главного алтаря базилики. Четыре порфировые колонны кивория связаны между собой изящными заостренными арками, украшены скульптурой и орнаментальными и фигуративными рельефами, среди к-рых обращенная в неф ктиторская сцена с изображением аббата Бартоломео, подносящего киворий ап. Павлу.

Ок. 1277-1280 гг. папа Римский Николай III заказал новые папские портреты и обновление циклов ВЗ и НЗ в центральном нефе, к-рые считаются самой ранней из известных работ рим. худож. Пьетро Каваллини (именно фрески в варианте поновления XIII в. зафиксированы в сохранившихся изобразительных источниках, что делает их первоначальный состав и датировку еще более дискуссионными). Работе Каваллини приписывается мозаика фасада (ок. 1330): по центру - медальон с образом Христа, который несут ангелы, по бокам - символы евангелистов; ниже, в простенках окон: ап. Павел, держащий меч, Богородица с Младенцем на престоле, св. Иоанн Предтеча, ап. Петр (после пожара 1823 г. остатки мозаики демонтированы и воссозданы в интерьере; фрагментом, сохранившимся от оригинальной мозаики, считается голова ангела).

Время создания в базилике 1-й капеллы точно неизвестно, однако предполагается, что она могла быть построена при папе Римском Евгении IV (1431-1447) одновременно с монастырским корпусом вдоль Остийской дороги (оси монастырского здания и капеллы отклонены от основной оси базилики на одинаковую величину; Docci. 2006. P. 95). Капелла, изначально посвященная св. Мартину, ок. 1620 г. (к Юбилею 1625 г.) обновлена по проекту архит. К. Мадерно как капелла св. Таинств.

Проект радикальной перестройки базилики был заказан в нач. 50-х гг. XVII в. папой Римским Иннокентием X архит. Ф. Борромини, однако не был осуществлен. По проекту (Vienna. Albertina museum. AZ 704, 705, возможно, при участии племянника, Б. Борромини) над средокрестием был запланирован купол, в апсиде - амбулаторий, по бокам нефов - 2 линии сводчатых капелл, а по сторонам фасада и по сторонам рукавов трансепта предполагалось построить полуциркульные колонные портики.

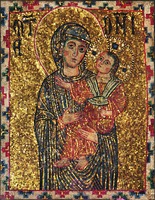

Последние заметные изменения базилика претерпела в XVIII в. Для Распятия (ок. 1310), по преданию заговорившего со св. Бригитой во время Юбилея 1350 г. и ставшего одной из главных святынь базилики, была создана капелла Распятия. В 1725 г. ее освятил папа Римский Бенедикт XIII, поместив под Распятием чтимую мозаичную икону с изображением Пресв. Богородицы с Младенцем (1-я пол. XIII в., изначально располагалась у основания триумфальной арки в нефе). Обрушившийся в 1724 г. нартекс был заменен портиком по проекту архитекторов А. Каневари и А. Саффи (1725), по проекту Н. Сальви сооружен баптистерий (1728).

С сер. XVII в. стало формироваться отношение к храму как хранилищу не только священных реликвий, но и произведений искусства и исторических свидетельств - стали создавать зарисовки, фиксирующие детали его интерьера, композицию росписей и мозаик. Накануне предполагавшейся перестройки мон. Корнелио Маргарини собрал и издал свод надписей, находящихся в базилике. В 50-х гг. XVIII в. по инициативе аббата Грегорио Фьораванти мон. Пьерлуиджи Галлетти собрал в интерьере фрагменты плит с надписями и разместил их на стенах клуатра, сформировав т. о. один из самых ранних музеев эпиграфики.

Воссозданная базилика

Несмотря на разновременные перестройки и изменения внутреннего убранства, к XIX в. базилика ап. Павла оставалась одним из самых хорошо сохранившихся раннехрист. храмов Рима. Разгоревшийся в ночь на 15 июля 1823 г. разрушительный пожар, обнаруженный лишь под утро, почти полностью уничтожил старинное здание. Современники винили в гибели храма «секту поджигателей», карбонариев, банкира Ротшильда (Camerlenghi. 2018. P. 247); расследование показало, что причиной стали угли, забытые чинившим крышу кровельщиком. Трагедия нашла отражение во мн. произведениях живописи и графики, напр. «Сан-Паоло в огне» (худож. Ф. Бомбелли, 1823; Музеи Ватикана), «Интерьер Сан-Паоло после пожара» (худож. Л. Л. Робер, 1824; Музей Торвальдсена, Копенгаген).

В 1825 г. папа Римский Лев XII в энциклике «Ad Plurimas» инициировал всеобщий сбор средств и создал специальную комиссию по восстановлению храма, секретарем комиссии до своей смерти в 1827 г. был археолог и архит. А. Уджери, сторонник максимального сохранения оригинальной базилики. Несмотря на разнообразные предложения о дальнейшей судьбе С.-П.-Ф., напр. построить на этом месте храм в новых архитектурных формах (Дж. Валадье) или сохранить остатки старого здания в качестве монументальной руины (Стендаль), папа под влиянием «археологической партии» в рим. курии принял решение восстановить базилику в том виде, в котором она существовала до пожара («in pristinum»). Работами руководили архитекторы П. Белли (1825-1833, преимущественно разборка руин), Л. Полетти (1833-1869, большая часть строительных работ, строительство фасада, колокольни) и В. Веспиньяни (возведение портика). На просьбу о помощи в реконструкции откликнулись многие европейские монархи, в т. ч. российский имп. Николай I, который прислал малахит и ляпис-лазурь, использованные для убранства алтарей в концах трансепта. 5 окт. 1840 г. папой Римским Григорием XVI был освящен главный алтарь и трансепт; полностью базилику освятил в 1854 г. папа Пий IX, однако работы продолжались. Несмотря на первоначальное намерение выполнить «археологическую» реставрацию базилики, получившееся в итоге здание стало примером стилистической реконструкции.

Совр. храм в целом повторил план и объемно-пространственную композицию Феодосиевой базилики. Убранство центрального нефа и мн. др. детали интерьера безвозвратно погибли (решение окончательно снести уцелевшие при пожаре остатки стен как грозившие обрушиться неоднократно подвергалось критике). Новый живописный цикл со сценами из Жития ап. Павла, размещенный в простенках между окон, был исполнен 22 художниками в 1857-1860 гг. Медальоны с изображением пап были заменены мозаичными, выполненными художниками ватиканской мозаичной мастерской (Фабрика Сан-Пьетро) под рук. Ф. Агриколы. Мозаики апсиды и триумфальной арки были воссозданы на первоначальных местах, фасадную мозаику перенесли в интерьер - на стены апсиды и поверхность триумфальной арки со стороны трансепта. Новая мозаика на фасаде исполнена Агриколой и Н. Консони (установлена 30 июня 1875).

Воссоздание базилики стало последним крупным архитектурным проектом, реализованным под эгидой Римских пап. В 1870 г., после присоединения Рима к Итальянскому королевству, реконструкцией стала заниматься Дирекция изящных искусств при Мин-ве образования. Архитектурный ансамбль был завершен лишь в 1-й трети XX в., спустя век после начала реконструкции. Так, между 1899 и 1929 гг. архитекторами Г. Кальдерини и Дж. Саккони был построен запланированный еще Полетти атриум (скульптура ап. Павла исполнена Дж. Обичи), в 1928-1930 гг.- баптистерий по проекту архит. А. Фоскини. Затянувшееся восстановление, а также постоянные споры и изменения в планах привели к тому, что совр. базилика стала «лоскутным одеялом материалов, решений и намерений» (Ibid. P. 263) и была реализована преимущественно в формах неоклассицизма и эклектики.

В 2010 г. совместно с Музеями Ватикана были музеефицированы открытые в результате археологических раскопок структуры, относящиеся к средневек. этапу существования храма и мон-ря. Среди художественных сокровищ, хранящихся в музее базилики,- богато иллюминированная Библия (866-875) кор. Карла Лысого, созданная в Реймсском скриптории и подаренная базилике папой Римским Григорием VII.