Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САНТА-МАРИЯ-АНТИКВА

В IX в. упоминания о С.-М.-А. исчезли из источников, поскольку здание обрушилось вслед. землетрясения, сообщения о к-ром есть в Liber Pontificalis (LP. T. 2. P. 108). Из здания вынесли все ценные вещи и выстроили в вост. части Форума новое, получившее название Санта-Мария-Нова (ныне Санта-Франческа-Романа), где хранится одна из самых древних и чтимых Богородичных икон Рима, вероятно перенесенная туда из С.-М.-А. после землетрясения (Kitzinger. 1955. P. 149-150).

Пришедшее после землетрясения в негодность здание церкви и последующее забвение ее местоположения стали факторами, благодаря к-рым в законсервированных т. о. стенах сохранился уникальный многослойный комплекс фресок раннего средневековья. В средние века поверх культурного слоя (его толщина к началу раскопок в кон. XIX в. составляла ок. 10 м) здесь была выстроена небольшая ц. Санта-Мария-Либера-нос-а-поэнсис-инферни, поскольку, как гласили легенды, неподалеку был ход в преисподнюю, а у подножия Капитолия некогда обитало чудовище, питавшееся жертвенными девами и отравлявшее окрестности ядовитым дыханием, но побежденное благодаря молитвам еп. св. Сильвестра. Со временем церковь еще раз сменила название - на Санта-Мария-Либератриче (Nicolai. 2016).

Церковь долгое время была известна только по раннесредневек. источникам, Liber Pontificalis, а также по паломническим итинерариям. В XVIII-XIX вв. предпринимались попытки исследовать археологический комплекс (Mei. 2020), но масштабные раскопки были проведены только в нач. XX в. под рук. археолога Дж. Бони. Они явили миру забытое сооружение, оказавшееся настоящей энциклопедией римской и византийской живописи раннего средневековья. Технология раскопок и консервации была далека от совершенства, памятник до 50-х гг. XX в. не был как следует отреставрирован, поэтому уровень сохранности мн. фресок существенно ухудшился по сравнению со временем их обнаружения, а некоторые оказались почти разрушенными (Fortini, Bordi. 2016).

Бесспорная атрибуция древнего здания как С.-М.-А. была произведена на основании надписи в т. н. капелле Феодота этой церкви. На одной из фресок заказчик, высокопоставленный чиновник сер. VIII в., представлен с моделью капеллы в руках; изображение сопровождает подпись: «[T]HEODOTUS PRIMICERIO DEFENSORUM ET D[ISP]ENSATORE SANCTAE DEI GENETR[IC]IS SENPERQUE BIRGO MARIA QUI APELLATUR ANTIQUA» (Феодот, глава defensorum и управитель [диаконии] при [церкви] Пресвятой Приснодевы Марии, каковую называют Старой) (Knipp. 2002).

На стене пресбитерия сохранились остатки 10 слоев росписи, не все из них в читаемом виде (Bordi. 2016. P. 44). В апсиде - колоссальная фигура стоящего на небольшом подиуме Христа, фланкированная 2 шестикрылыми тетраморфами, нижняя пара крыл объята языками пламени (Rubery. 2009), справа к Христу Богородица подводит папу Римского св. Павла I (757-767), голова к-рого обрамлена голубым квадратным нимбом (Ladner. 1941; Osborne. 1987). Фреска датируется по ныне нечитаемой донаторской надписи папы (Wilpert. 1916. Bd. 4. Tf. 151; Osborne. 2020. P. 185-193).

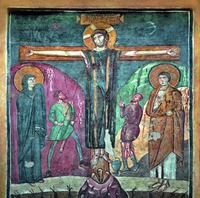

На триумфальной арке - композиция «Поклонение Кресту» времени папы Иоанна VII (705-707) (Rushforth. 1902. P. 58-62; Nordhagen. 1968. P. 39-54; Osborne. 2020. P. 36-63). Зоны композиции: 1. Серафимы, херувимы и ангелы. 2. Греч. надпись. 3. Поклонение Кресту. 4. Средняя часть (изображения не сохр.). 5. Четыре папы, поклоняющиеся Кресту: справа надписей не осталось, слева - папа с квадратным нимбом (вероятно, заказчик папа Иоанн VII), за ним, с подписью, св. исповедник папа Мартин, с круглым нимбом. 6. Отцы Церкви.

Справа от апсиды: «стена Палимпсеста» (впервые упом. в археологическом отчете Бони в 1900 (Теа. 1937. P. 9)) - фрагменты неск. последовательно сменявшихся декораций, из-за осыпей штукатурки оказавшихся открытыми рядом друг с другом. Послойно представлены: 1. Maria Regina (Царица Небесная) с Младенцем, справа - ангел с венцом в руках (Andaloro, Bordi. 2016; Lidova. 2017); изображение парного ему ангела слева было разрушено при расширении и углублении центральной ниши до размеров апсиды (Nordhagen. 1990. P. 160-161); на основании стилистических критериев большинство исследователей датируют фреску VI в., скорее - 1-й пол. VI в. 2. «Благовещение» с «Прекрасным ангелом» (термин Э. Китцингера), названным так из-за эллинистического стиля живописи, справа от апсиды: слева - нижняя часть лика Пресв. Богородицы в пурпурном покрывале, справа - верхняя половина фигуры ангела в белом одеянии, с многоцветными крыльями и со спадающими на плечи волнами золотисто-каштановых волос; Й. Вильперт относил фреску к 1-й пол. VI в. (Wilpert. 1916. Bd. 2. S. 660-662), Китцингер - к 1-й пол. VII в. (Kitzinger. 1936. S. 12), П. Й. Нордхаген предлагает интервал от времени создания Maria Regina или даже от предполагаемого момента переделки апсиды в 70-х гг. VI в. до сер. VII в., т. е. до создания фрески с отцами Церкви в нижней части апсиды (Nordhagen. 1990. P. 161-162; Andaloro, Bordi. 2016). 3. По обеим сторонам апсиды - отцы Церкви со свитками в руках, текст к-рых отражает постановления антимонофелитского Латеранского Собора 649 г. (Falkenhausen. 1982. P. 20, 29; Ekonomou. 2007; Price. 2020): слева - святители Лев I Великий и Григорий Назианзин, справа - святители Иоанн Златоуст и Василий Великий (Nordhagen. 1990. P. 162-163; текст надписей: Tea. 1937. P. 217-219). 4. От декорации времени понтификата папы Римского Иоанна VII сохранилась часть большой композиции «Поклонение Кресту»; справа, на «стене Палимпсеста», изображения отцов Церкви, святителей Григория Назианзина (сохр. лик) и Василия Великого (Nordhagen. 1968. P. 40-41); слева от апсиды осталась только надпись с именем Августин.

На стенах пресбитерия сохранился в основном слой живописи времени папы Иоанна VII (Ibid. P. 15-39). Верхний регистр - сцены из жизни Христа (Viscontini. 2014), средний - ряд медальонов с портретами апостолов, ниже - велум. На зап. стене, слева от прохода, ведущего в боковую капеллу (св. Врачей), была при переделке сохранена фресковая икона прав. Анны в рост с младенцем Марией на руках, по всей вероятности - чтимый образ (Nordhagen. 1990. P. 188-189).

Капелла справа от алтаря - т. н. капелла св. Врачей (Nordhagen. 1968. P. 55-66). По периметру стены, выше уровня глаз,- вереница св. целителей, еще 5 фигур - в неглубокой нише на юж. стене (Косма, Аввакир, Стефан, Прокопий, Дамиан), а также первомч. Стефан. На 3 стенах капеллы было 20 фигур святых; сохранившиеся имена: Варахисий (?), Дометий, Пантелеимон, Иоанн, Кельсий, Аввакир, Косма.

На сев.-зап. столбе центрального нефа, в нижней части юж. грани,- небольшая ниша с изображением Пресв. Богородицы с Младенцем; Нордхаген относит ее к слою живописи времени понтификата папы Иоанна VII (Ibid. P. 75-76). На юго-вост. столбе - Пресв. Богородица в рост с Младенцем на одной из сев. граней столба (Idem. 1990. P. 191-194); на другой при раскопках обнаружено «Благовещение», относимое к декорации времени папы Иоанна VII (Idem. 1968. P. 78-79). Позднее эту композицию перенесли на юж. грань сев.-вост. столба, а в нижнем слое обнаружили композицию VII в. на тот же сюжет. На зап. грани - вмч. Димитрий в рост; изображение, первоначально находившееся в хорошем состоянии, в наст. время почти разрушено. На юж., обращенной к пресбитерию грани,- 3-фигурный Деисус с фигурой донатора.

На прилегающей к пресбитерию стене напротив - крупный фрагмент композиции «Три отрока в пещи огненной». С т. зр. Нордхагена, эта фреска также относится к VII в. (Idem. 1990. P. 195-197).

На юго-зап. столбе, на сев. стороне, наверху - Пресв. Богородица на престоле с 2 ангелами. Фреска сильно пострадала из-за перемещения и условий хранения. Внизу - 9 фигур: 7 братьев Маккавеев, их мать Соломония и старец Елеазар (2 Mакк 6. 18 - 7. 41; Nordhagen. 1990. P. 202-208). Это один из самых ярких образцов эллинизирующей живописи в Риме. По мнению Нордхагена, Пресв. Богородица с ангелами была произведением того же художника (Nordhagen. 1990. P. 210). На вост. грани - образ вмц. Варвары в рост, парный с изображением вмч. Димитрия на юго-вост. столбе (Ibid. P. 208-209). В правой руке вмц. Варвары крест, на левой, покровенной, павлин. На юж. грани - трое святых, клирик и 2 целителя, один из них скорее всего вмч. Пантелеимон (Ibid. P. 212-214). Все эти фрески, судя по эпиграфическим, техническим и художественным данным, предшествуют декорации времени правления папы Иоанна VII.

На юго-вост. колонне центрального нефа - фреска VII в. «Христос, исцеляющий слепорожденного» (Ibid. P. 216-217). Росписи выгородок, в разное время построенных в центральном пространстве церкви, или «transennae», очерчивавших место для младшего клира, или «schola cantorum», Нордхаген отнес к слою живописи, созданной при папе Иоанне VII (Idem. 1968. P. 67-74), но по поводу их датировки были высказаны разные мнения. По периметру выгородок шли узкие сиденья, а они сами были расписаны. Сохранились композиции VII в.: царь Давид с поверженным Голиафом; прор. Исаия у ложа царя Езекии (с надписями: «+HEZECHIAS REX, (I)SAIAS PROPHETA, +DISPONE DOMUI TUAE QUIA MORIERIS» (Сделай завещание для дома своего, ибо умрешь ты [и не выздоровеешь] (Ис 38. 1)); Иудифь у стен крепости Ветилуя (на стенах были надписи: «(BETU)LIA [Ветилуя] и CAPUT O(LOFERNIS)» (Голова Олоферна)); в сев.-зап. углу - фрагменты, один со сражающимся всадником, другой с царем, шествующим к престолу.

В левом нефе - композиция в 3 регистра: вверху - сцены из кн. Бытие («Сотворение мира», «Потоп», «Ноев ковчег», композиции из истории Иосифа) (неопубл. дис.: Vileisis. 1979), ниже - Христос на престоле, Ему предстоят вереницы св. мужей. Кроме того, в юж. части стены левого нефа - остатки композиции с 40 мучениками Севастийскими, вероятно, VII в. (Nordhagen. 1990. P. 167). Святые Западной Церкви, представленные во 2-м регистре, по правую руку от Христа: Климент, Сильвестр, Лев, Александр, Валентин, Авундий, Евфимий, Савва, Сергий, Григорий Великий, Вакх, неизвестный, Мамант. Святые Восточной Церкви, изображенные по левую руку от Христа: Иоанн Златоуст, Григорий Назианзин, Василий Великий, Петр Александрийский, Кирилл Александрийский, Епифаний, Афанасий, Николай, Еразм. По стилистическим и техническим критериям можно с большой долей уверенности датировать ветхозаветные сцены и изображение Христа со святыми временем папы Римского св. Павла I (апсида церкви), что подтверждается при анализе состава процессии, имеющей антииконоборческий смысл, соответствовавший историческому контексту времени папы св. Павла I (Grafova. 2020). Фреска с прп. Аввакиром в нише в атриуме справа от входа, судя по художественным приемам и палеографии, с большой вероятностью того же времени, что и фрески левого нефа (Osborne. 1987. P. 199). В правом нефе - остатки сцен детства Христа и Пресв. Богородицы, скорее всего одновременных живописи левого нефа.

В проеме прохода к Палатинскому холму представлены справа «Сошествие во ад», слева - Пресв. Богородица со святыми и с донатором (Nordhagen. 1968. P. 80-82; Idem. 1982). Снятые с первоначальных мест фрески в правом нефе: Пресв. Богородица на престоле с предстоящими святыми и донатором, папой Адрианом I (772-795) (Osborne. 2020. P. 194-198; Costambeys. 2020); к этой же декорации, возможно, относились некоторые др. фрагменты живописи из атриума. Отдельные, не имеющие явной связи с крупными декорациями композиции: 3 св. матери - Мария с Христом, прав. Анна с Марией и прав. Елисавета с Иоанном (перенесена из атриума, находится в левом нефе); Христос между 2 ангелами (перенесена из атриума) и прп. Мария Египетская с прп. Зосимой Палестинским (в наст. время обе фрески в правом нефе; Gianandrea. 2020).

В оратории 40 мучеников Севастийских (Brandt. 2005; Nordhagen. 1968. P. 84-86; Bordi. Dall'Oratoruo dei quaran ta martir. 2016), в апсиде, находится фреска с изображением мученичества этих святых, датируемая Нордхагеном ок. 650 г. Композиция на левой (северной) стене - мученики во славе, стоящие рядами, с крестами в руках.