[Сава] († между 1410 и 1416, Москва, Андроников мон-рь), прп. (пам. 13 июня, в 1-е воскресенье перед 26 авг.- в Соборе Московских святых и 6 июля - в Соборе Радонежских святых), Московский, 2-й игумен Андроникова в честь Нерукотворного образа Спасителя мужского монастыря. С. упоминается в послесловии, оставленном писцами в 3 рукописях, переписанных в Андрониковом мон-ре: в «Словах постнических Василия Великого» 1402-1406 гг. (ЦМиАР. КП 952. Л. 271 об.), в «Изборнике» 1403 г. (ГИМ. Син. 275. Л. 160 об.) и в «Златоструе» 1406/07 г., где именуется «боголюбимым» (БАН. 33.16.15. Л. 280 об.- 281; см.: Вздорнов Г. И. Искусство книги в Др. Руси: Рукоп. книга Сев.-Вост. Руси XII - нач. XV вв. М., 1980. Кат. 36-38), а также в духовной грамоте боровско-серпуховского кн. Владимира Андреевича Храброго, составленной не позднее 14 мая 1410 г. (см.: ДДГ. С. 50. № 17), и в разных редакциях Жития Сергия Радонежского, составленных Пахомием Логофетом (Сербом) в 40-50-х гг. XV в. Последние являются основным источником сведений о С. Впервые его имя как ученика и преемника прп. Андроника Московского появляется в редакциях А и Б (по классификации свящ. В. М. Яблонского; см.: Тихонравов. 1916. Отд. 1. С. 131; Отд. 2. С. 35), созданных в 1440-1443 гг., что дает основания предполагать, что он упоминался уже в тексте Жития Сергия Радонежского, написанного иером. Епифанием Премудрым в 1418-1419 гг. Та же информация повторяется в Пахомиевой редакции В 1443-1445 гг. (см.: Шибаев. 2007. С. 308). Впервые подробный рассказ о С. был помещен в редакции Г кон. 40-х гг. XV в. (до сих пор не опубл.). В нем, в частности, говорится, что перед кончиной прп. Андроник вручил «пастъву своему ученику Саве именемъ, в добродетелех зело сияющу, и, наказавъ о ползе, къ Господу отиде…». «Тако же и сеи преподобныи отецъ нашь, великыи в добродетелех Сава съдержаша преданную ему паству въ благочестии и чистоте и въ святости мнозе, и от всехъ почитаемъ ради великых добродетелеи и изряднаго житиа его. И умножися стадо его добродетельныхъ мужь и честных, от них же мнозе произведени быша на игуменства, овие же на епископьства. И тако многолетне богоугодно и честне пожи и къ Господу отиде, и еже по смерти чюдеса показа» (РГБ. Ф. 304/I. № 761. Л. 92-92 об.). Этот же рассказ повторяется в особой редакции, возникшей в результате соединения редакции Г с иным вариантом текста (т. н. III Пахомиева редакция Жития Сергия Радонежского по классификации Б. М. Клосса; см.: Клосс. 1998. С. 401), а также с нек-рыми дополнениями в редакции Д 50-х гг. XV в. (см.: ВМЧ. Сент., 25-й день. Стб. 1433-1434; Тихонравов. 1916. Отд. 2. С. 64-65) и в т. н. Пространной редакции (или в редакции Е) сер. 20-х гг. XVI в. (см.: ВМЧ. Сент., дни 25-30. Стб. 1546; Леонид (Кавелин). 1885; ПЛДР: XIV - сер. XV в. 1981. С. 380-381; Духанина. 2015. С. 342-345).

Преподобные Андроник и Савва Московские в молении образу Спаса Нерукотворного. Хромолитография. Кон. XIX — нач. XX в. (ЦМиАР)

Преподобные Андроник и Савва Московские в молении образу Спаса Нерукотворного. Хромолитография. Кон. XIX — нач. XX в. (ЦМиАР) Поскольку наиболее достоверной датой кончины прп. Андроника Московского является 13 июня 1373 г., следовательно, С. стал игуменом после этой даты. Т. к. по церковным канонам игуменом не мог быть монах моложе 33 лет, соответственно С. род. не позднее 1340 г. Также не позднее 14 мая 1410 г. он вместе с игум. Троице-Сергиева мон-ря прп.

Никоном выступил свидетелем при составлении завещания кн. Владимира Андреевича (обоснование факта, что в духовной упом. игум. Андроникова мон-ря С., а не архим. Савва, настоятель Спасского на Бору мон-ря (если такой настоятель вообще существовал), см.:

Сергий (Спасский). 1865. Прил. А. С. 8-9). Имя следующего за С. игумена Андроникова мон-ря, прп.

Александра Спасского, впервые встречается в писцовой записи Евангелия-тетр, созданного в этой обители в 1416 г. (ГИМ. Чертк. № 42/256, см.: Описание рукописей собр. Черткова в ГИМ / Сост.: М. М. Черниловская, Э. В. Шульгина. Новосиб., 1986. С. 63-64. № 256;

Смирнова Э. С. Лицевые рукописи Вел. Новгорода: XV в. М., 1994. С. 33-34). Т. о., С. осуществлял руководство обителью ок. 40 лет: такой продолжительный срок не был редким явлением в XIV-XV вв. Очевидно, что основное время становления Андроникова мон-ря приходится на годы игуменства С., а не прп. Андроника. Он способствовал упрочению духовного авторитета обители, ее связей с митрополией и Троицким мон-рем и, вероятно, заложил основы монастырского хозяйства. О расцвете мон-ря в кон. XIV - нач. XV в. косвенно может свидетельствовать существование в нем скриптория, в к-ром «шла интенсивная книгописная деятельность»: это следует из анализа 3 рукописей, созданных в обители (см.:

Гальченко М. Г. О древнейшей рукописи из собр. ЦМиАР //

Она же. Книжная культура, книгописание, надписи на иконах Др. Руси: Избр. работы. М.; СПб., 2001. С. 15-27. (Тр. ЦМиАР; 1)). Возможно, С. наряду с прп. Никоном Радонежским был духовником кн. Владимира Андреевича Храброго, завещание к-рого он заверил. Это согласуется с упоминанием о почитании С. «великодержавными князьями» в тексте редакции Д Жития Сергия Радонежского (см.: ВМЧ. Сент., дни 25-30. Стб. 1433). Житие не сообщает имен монахов Андроникова мон-ря, ставших во времена игуменства С. настоятелями др. обителей или епископами. Но оно называет 3 его учеников. Один - прп. Александр Спасский, 3-й игумен Андроникова мон-ря, вероятно доживший до нач. 30-х гг. XV в. (во всяком случае в 1438/39 в мон-ре был настоятелем архим. Фаддей, имя к-рого упом. во вкладной надписи на палице «Сошествие во ад», вложенной в Андроников мон-рь кнг. Ульяной Михайловной, вдовой князя перемышльского и углицкого Василия Владимировича, младшего сына кн. Владимира Андреевича Храброго (ЦМиАР. КП 1103; см.:

Маясова Н. А. Памятник моск. золотного шитья XV в. // ДРИ. М., 1970. [Вып.:] Худож. культура Москвы и прилежащих к ней княжеств, XIV-XVI вв. С. 488-493)). Этот вклад свидетельствует о достаточно устойчивых связях семьи кн. Владимира Андреевича с Андрониковым мон-рем. Др. ученик С.- знаменитый иконописец прп.

Андрей Рублёв. Наконец, 3-й ученик - иером. Ефрем, к-рый, как говорится в редакции Г, вскоре после кончины С. был исцелен «от беса блудного» у гробницы преподобного (РГБ. Ф. 304/I. № 761. Л. 92 об.- 93). В редакции Д 50-х гг. XV в. появляется любопытное дополнение к этому рассказу: «...которого многие знают ныне» (см.: ВМЧ. Сент., дни 25-30. Стб. 1434). На этом основании О. Г. Ульянов отождествил иером. Ефрема с архиеп. Ростовским, Ярославским и Белозерским

Ефремом (хиротонисан 13 апр. 1427; Ɨ 29 марта 1454), к-рый был достаточно известен в 40-50-х гг. XV в. (см.:

Ульянов. 1996. С. 185-186). Между тем это мог быть игум. Ефрем, один из первых настоятелей Андроникова мон-ря: его упоминает самый ранний из сохранившихся синодиков Андроникова мон-ря - сер.- 3-й четв. XVII в. (ГИМ. Барс. № 974. Л. 121 об., см.:

Барсегян (Куксинская) Т. О синодиках моск. Спасо-Андроникова мон-ря // Хоругвь. М., 2017. Вып. 12. С. 60). Возможное время его настоятельства - кон. 40-х - 50-е гг. XV в. (В любом случае предложенное Н. Н. Ворониным отождествление его с монахом Троице-Сергиева мон-ря Ефремом (в миру Ермолой), представителем знаменитой купеческой фамилии Ермолиных, явно ошибочно; см.:

Воронин Н. Н. Лицевое житие Сергия как источник для оценки строительной деятельности Ермолиных // ТОДРЛ. 1958. Т. 14. С. 573-575.) Наконец, своим духовным отцом называет С. писец «Златоструя» 1406/07 г. иером. Арсений.

Время местной канонизации С. относится предположительно к кон. XV в. и неразрывно связано с почитанием прп. Андроника. Чудеса у могилы С. стали совершаться вскоре после его кончины, о чем свидетельствуют различные редакции Жития Сергия Радонежского, в к-рых он именуется преподобным. В нач. XVI в. о святости С. свидетельствовал прп. Иосиф (Санин) Волоцкий в 10-й гл. («Отвещание любозазорным и сказание въ кратце о святых отцех, бывшихъ в монастырехъ, иже в Рустей земли сущихъ») Духовной грамоты (ВМЧ. Сент., дни 1-13. Стб. 557). В сер. 50-х гг. XVII в. имя С. с припиской «преподобный» было внесено в Месяцеслов троицкого келаря Симона (Азарьина), в перечень учеников прп. Сергия Радонежского (точнее, лиц, связанных с духовной традицией Сергия) (РГБ. Ф. 173/I. № 201. Л. 332 об., см.: Леонид (Кавелин). 1883. С. 149). Святой упоминается в «Книге, глаголемой Описание о российских святых» (Описание о российских святых. С. 71. № 184). Память святых Андроника и С. праздновалась в обители в один день - 13 июня (Голубинский. Канонизация святых. С. 146). На протяжении 1-й пол. XVIII в. их панихидное поминовение совмещалось со служением молебнов, затем оно было прекращено, святым служили только молебны; накануне 13 июня совершалось всенощное бдение (Зеленина, Романенко. 2017. С. 574, 577).

Неизвестно, когда были обретены мощи С. О возможном существовании двойной раки - с мощами преподобных Андроника и С. уже в кон. XVI (или в кон. XVII) в. свидетельствует шитый покров с ростовыми изображениями преподобных в собрании МК (см.: Маясова. 2004; Попов. 2010). Однако нельзя исключить, что первоначально покров мог украшать гробницу др. преподобных, т. к. его фон с надписями создан в XIX в. Самым ранним достоверным свидетельством о мощах преподобных Андроника и С. является «Ведомость об освидетельствовании мощей» по Московской епархии 1745-1746 гг. (РГИА. Ф. 796. Оп. 25. Д. 723-б. Л. 574-574 об.). В тексте говорится, что мощи святых были закрыты и опечатаны в 1722 г. пономарем обители мон. Исаией по приказу настоятеля Андроникова мон-ря архим. Серапиона в связи с расследованием Синода (см. подробнее: Зеленина, Романенко. 2017). Опечатанной рака оставалась до нач. XIX в. Почти все сочинения об Андрониковом мон-ре кон. XVIII - нач. XX в., а также описи монастырского имущества XIX - нач. XX в. сообщают о наличии в арке сев.-зап. угла Спасского собора раки с мощами преподобных Андроника и С.: «...двое святых мощей в единой гробнице» (Чеботарев. 1787. Приб. С. 40-41). Не вполне ясна судьба мощей в период оккупации Москвы французами в 1812 г. Тогда после сильного пожара обрушились свод и купол Спасского собора. По одним сведениям, мощи не пострадали от пожара, по другим - были в значительной мере утрачены. После возвращения братии в мон-рь мощи преподобных положили в окованный серебром ковчег, к-рый поместили внутри раки. Встречаются свидетельства, что св. глава С. была похищена старообрядцами в 1812 г. В 1876 г. мощи преподобных переложили в новую деревянную гробницу, украшенную серебряным позолоченным окладом (весом ок. 5 или 7 пудов). Ее пожертвовал купец А. М. Полежаев.

22 марта 1922 г. Комиссия по изъятию церковных ценностей Рогожско-Симоновского р-на Москвы произвела вскрытие раки святых, в результате внутри ковчега были обнаружены 2 маленьких ящичка. В одном из них оказался различный мусор, а в другом - восковой брусок с 3 косточками, предположительно «птичьими». Полагают, что накануне монахи или прихожане Андроникова мон-ря спрятали мощи святых (см.: Никифорова. 2017).

Совместный тропарь и кондак преподобным Андронику и С. был составлен, вероятно, в кон. XIX в. Общая служба, опубликованная в Минее (МП), написана игум. Андроником (Трубачёвым) в 1982-1983 гг. Канонизация С. подтверждена включением его имени в Собор Радонежских святых и в Собор Московских святых, установленные в 1981 и в 1997 гг.

Ист.:

Симон (Азарьин), мон. Службы и Жития, и о чюдесехъ списания прпп. отецъ нашихъ Сергия Радонежьскаго чудотворца и ученика его, прп. отца и чюдотворца Никона. М., 1646. Л. 82-82 об. (То же: Книга жития прп. отец Сергия Радонежьскаго чюдотворца и учеников его Никона и Савы Сторожевъскаго. Клинцы, 1786р); Житие прп. и богоносного отца нашего Сергия Радонежского и всея Руси чудотворца. Серг. П., 1853. Л. 223-225 об. [Литогр. воспроизв. ркп. РГБ Троиц./III. № 21, 1580-х - нач. 1590-х гг.];

Леонид (Кавелин), архим. Сведение о слав. пергаменных рукописях, поступивших из книгохранилища ТСЛ в б-ку Троицкой ДС в 1747 г. // ЧОИДР. 1883. Кн. 2. Отд. 2. С. 149; Житие прп. и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и Похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в XV в. (по Троицким спискам [пространной ред.] XVI в. [Троиц. 698 и 663], с разночтениями из Синодального списка Макарьевских Четьих-Миней) / Изд.: архим. Леонид (Кавелин). СПб., 1885. (ПДПИ; 58). С. 119-120 (крит. переизд.: Серг. П., 2005. С. 133-134);

Тихонравов Н. С. Древние жития прп. Сергия Радонежского. М., 19162; ПЛДР: XIV - сер. XV в. 1981. С. 380, 381; Житие и чудеса прп. Сергия, игум. Радонежского, записанные прп. Епифанием Премудрым, иером. Пахомием Логофетом и старцем Симоном Азарьиным, в пер. на рус. яз. М.; Серг. П., 1997. С. 90-91;

Клосс Б. М. Избр. труды. М., 1998. Т. 1: Житие Сергия Радонежского; Житие прп. и богоносного отца нашего игум. Сергия Чудотворца: Написано Епифанием Премудрым. М., 2002. [Кн. 1:] Факс. воспроизв. рукоп. кн. 1592 г. [РГБ. Троиц./III. № 21]; [Кн. 2:] Описание, пер. С. 64-65 (переизд. СПб., 2010. Т. 1: Факс. изд.);

Шибаев М. А. Авторский вариант Жития Сергия Радонежского [по списку РНБ. Соф. 1248] // ТОДРЛ. 2007. Т. 58. С. 290-319;

Духанина А. В. Житие Сергия Радонежского: Пространная ред. М.; Брюссель, 2015.

Лит.:

[Чеботарев Х. А.] Ист. и топогр. описание городов Моск. губ. с их уездами: С приб. ист. сведения о находящихся в Москве соборах, мон-рях и знаменитейших церквах. М., 1787;

Иванчин-Писарев Н. Д. Спасо-Адроников. М., 1842. С. 12, 15, 20-21, 109;

Сергий (Спасский), архим. Ист. описание моск. Спасо-Андроникова мон-ря. М., 1865. С. 13-16, 76; Прил. А. С. 4-9; Прил. Б. С. 13;

Барсуков. Источники агиографии. Стб. 169;

Григорий (Воинов), архим. Списки настоятелей моск. Спасо-Андрониева второкл. мон-ря. М., 1890. С. 6; Верный месяцеслов. С. 20; Троицкий патерик. Серг. П., 1992р. С. 319, 322;

Ульянов О. Г. Цикл миниатюр лицевого «Жития Сергия Радонежского» о начале Андроникова мон-ря // ПКНО, 1995. М., 1996. С. 181-192;

Маясова Н. А. Древнерус. лицевое шитье: Кат. / ГММК. М., 2004. С. 240-241. Кат. 73;

Попов Г. В. Шитый покров на мощи игуменов Андроника и Саввы // Нило-Столобенская пустынь: Новые открытия. Из истории Спасо-Андроникова мон-ря: Сб. ст. М., 2010. С. 159-164. (Тр. ЦМиАР; 4);

Зеленина Я. Э., Романенко Е. В. К истории почитания мощей прп. Андроника Московского в XVIII в.: Неизв. док-т // Неизв. произведения. Новые открытия: Сб. науч. тр. М., 2017. С. 564-579. (Тр. ЦМиАР; 14);

Никифорова О. В. О св. мощах прпп. Андроника и Саввы, игуменов Спасо-Андроникова мон-ря в Москве // Хоругвь: Сб. ст. М., 2017. Вып. 12. С. 123-134;

она же. Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря по монастырским описям XIX - нач. XX в. // Тр. ЦМиАР. 2020. Вып. 17. С. 177-213.

Б. Н. Дудочкин

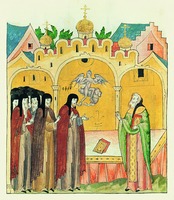

Явление прп. Саввы «при гробе» иером. Ефрему. Миниатюра из Жития прп. Сергия Радонежского. 80-е — нач. 90-х гг. XVI в. (РГБ. Ф. 304/III. № 21. Л. 228 об.)

Явление прп. Саввы «при гробе» иером. Ефрему. Миниатюра из Жития прп. Сергия Радонежского. 80-е — нач. 90-х гг. XVI в. (РГБ. Ф. 304/III. № 21. Л. 228 об.) Самые ранние изображения С. сохранились на миниатюрах лицевых рукописей. Можно предположить, что он представлен на одной из иллюстраций к «Повести о прп. Сергии» (гл. «О друзем ученице святаго Андронице»), включенной во 2-й Остермановский том Лицевого летописного свода 70-х гг. XVI в. (БАН. 31.7.30-2. Л. 424 об.; см.: Лицевой летописный свод XVI в.: Рус. летописная история. М., 2014. Кн. 11: 1393-1402 гг. С. 92-93). С. упоминается в тексте рукописи, однако в соответствующей композиции его образ не подписан (возможно, это монах в клобуке с Евангелием в руках, без нимба, стоящий над гробом прп. Андроника). Значительный ряд из 6 миниатюр (в гл. «Начало Андроникова монастыря») имеется в лицевом списке редакции Е Жития прп. Сергия Радонежского, к-рый был создан в царской книгописной мастерской в 80-х - нач. 90-х гг. XVI в. (РГБ. Ф. 304/III. № 21. Л. 226-228 об.). Возраст С.- между средовеком и старцем; он изображен с длинной клиновидной бородой, в монашеском облачении (ряса, мантия и округлый клобук с воскрилиями); на 2 миниатюрах держит в левой руке настоятельский посох. На смертном одре его голова покрыта схимническим куколем (Л. 228), в композиции исцеления иером. Ефрема стоящий у своей гробницы С. (с Евангелием в руке) одет в священнические ризы и клобук (Л. 228 об.). На некоторых миниатюрах С. показан дважды и трижды (Л. 227 об.- 228). Кроме 2 случаев, его изображения сопровождает надпись: «Сава»; на 3 листах он 6 раз представлен с нимбом. Копией этих иллюстраций являются немного более крупные по размеру миниатюры др. лицевого списка Жития прп. Сергия Радонежского, к-рые были выполнены на основе рукописи РГБ иконописцами Троице-Сергиева мон-ря в кон. XVII в. со стилистическими изменениями, свойственными этому времени (БАН. П I. A № 38. Л. 265 об.- 268).

Преподобные Андроник и Савва Московские. Икона. 2-я пол. XIX в. (Спасский собор Спасо-Андроникова мон-ря)

Преподобные Андроник и Савва Московские. Икона. 2-я пол. XIX в. (Спасский собор Спасо-Андроникова мон-ря) В иконописных подлинниках описания С. в отличие от прп. Андроника встречаются редко: так, по мнению Г. В. Маркелова, согласно рукописи 20-х гг. XIX в., под 5 дек. указано, что он «надсед, брада шире, круглее и короче Сергиевы, ризы преподобническия» (РНБ. Погод. № 1931. Л. 74 об.; см.:

Маркелов. Святые Др. Руси. Т. 2. С. 207). Единоличные иконописные образы С. неизвестны. Получили распространение его совместные изображения с прп. Андроником Московским. Наиболее ранним памятником такого рода является покров (или тканая икона) «Преподобные Андроник и Савва Московские в молении образу Спаса Нерукотворного» кон. XVI (или XVII) в. (ГММК. Инв. № ТК-2986). Не исключено, что на нем представлены др. преподобные, поскольку фон с надписями относится к XIX в. Святые показаны в рост вполоборота к центру (С. справа) с простертыми в молении руками и устремленным вверх взором. Они в монашеских одеждах (рясы, мантии, схимы с откинутыми на плечи куколями), с нимбами; моделировка волос и бороды С. более выразительна, поскольку пряди шиты светло-коричневым цветом. Данная иконография легла в основу др. подобных изображений, в т. ч. трактованных в академической манере, где С. запечатлен седобородым старцем, иногда на пейзажном фоне, как, напр., на большой иконе 2-й пол. XIX в. из Спасского собора Спасо-Андроникова мон-ря (образ Спаса Нерукотворного, вероятно, утрачен, святой с развернутым свитком в руке; о судьбе этой иконы см.: ПЭ. 2001. Т. 2. С. 423), на иконах посл. трети XIX в. (Новосибирский гос. краевед. музей, частное собрание), хромолитографии кон. XIX - нач. XX в. (ЦМиАР; поверх мантии на С. надета епитрахиль). Образы 2 преподобных заказывали также в иконописных селах Владимирской губ. или выходцам оттуда (напр., московская икона-пядница 1908 г., исполненная А. А. Алексеевым, частное собрание; между фигурами святых - колокольня Спасо-Андроникова мон-ря). В древнерус. традициях решен образ 1995 г. работы прот. Вячеслава Савиных (Спасский собор Спасо-Андроникова мон-ря).

В описи Спасо-Андроникова мон-ря 1763 г. отмечено, что «за левым крылосом на стене» находился «образ Спаса Нерукотворенного, пред ним преподобные отцы Андроник и Савва, на оном образе три венца серебряные» (Попов. 2010. С. 163). Описи 1826 и 1859 гг. свидетельствуют о том, что гробница, в к-рой стоял ковчег с мощами преподобных Андроника и С., была покрыта несохранившейся «поветшавшею дскою» (крышкой?) с изображением преподобных под образом Спаса Нерукотворного «греческого письма» в серебряном окладе (Никифорова. 2020. С. 185 (примеч. 29), 195 (примеч. 62)); на ней святые, вероятно, были представлены прямолично (согласно заметке на полях описи 1859 г., позднее образ перенесли «в комнаты настоятеля»). К этому варианту, возможно, близко изображение преподобных Андроника и С. на иконе кон. XIX - нач. XX в. (местонахождение неизв.; имя С. на репродукциях не прочитывается). Здесь образ Спаса отсутствует, святые предстоят на фоне пейзажа с голубым небом; С.- старец с небольшой округлой седой бородой, в мантии, схиме и куколе, со сложенными на груди крестообразно руками. Иконы преподобных хранились и в др. храмах обители, в т. ч. крупный образ «в посеребренной ризе» в часовне-«проще» (Григорий (Воинов), архим. Часовня моск. Спасо-Андрониева мон-ря. М., 1891. С. 12, 15).

Согласно описи Спасо-Андроникова мон-ря 1910 г., в алтаре Спасского собора за престолом в окне находилась написанная на стекле икона Спаса Нерукотворного с коленопреклоненными преподобными Андроником и С. (Никифорова. 2020. С. 202; икона не сохр.). С. был изображен стоящим на коленях (с правой стороны) перед Спасителем также на иконе «Господь Вседержитель (Спас Смоленский), с Московскими святыми» (очевидно, создана не ранее 2-й пол. XVIII в.), к-рая находилась в Никольском единоверческом мон-ре на старообрядческом Преображенском кладбище в Москве и известна благодаря прориси (Успенский А. И. Переводы с древних икон, собр. и исполненные иконописцем и реставратором В. П. Гурьяновым. М., 1902. С. 117-118. № 93. Вкл. между с. 116 и 117). С. показан скорее средовеком, чем старцем, с длинной, волнистой, более узкой на конце бородой, в рясе и мантии (куколь откинут на плечи), с поднятыми перед грудью руками (персты правой сложены для крестного знамения); на нимбе надпись: «Пр Сава Андрон».

Прп. Савва Московский. Фрагмент иконы «Собор Московских святых». Нач. XX в. 1-я Московская художественно-иконописная артель (ЦМиАР)

Прп. Савва Московский. Фрагмент иконы «Собор Московских святых». Нач. XX в. 1-я Московская художественно-иконописная артель (ЦМиАР) Образ С. (реже, чем прп. Андроника) включали в композицию «Собор Московских святых»: на московской (или мстёрской) иконе кон. XIX - нач. XX в. и на иконе нач. XX в., изготовленной, судя по штампу на обороте, 1-й Московской художественно-иконописной артелью (обе в собрании ЦМиАР; святые с Владимирским образом Божией Матери); на настолпной иконе 1881-1882 гг. письма московского мастера М. А. Рогожкина (Успенский собор Троице-Сергиевой лавры). Святой предстоит Богоматери с Младенцем в правой группе Московских и избранных святых на иконе 1905 г., созданной в мастерской сыновей И. С. Чирикова в Москве (ГМИР; борода С. раздвоена на конце, с обильной проседью). С. изображен в одном из клейм на иконе «Введение во храм Богоматери, с Московскими святыми» 2-й четв.- сер. XIX в. (частное собрание), а также на Владимирской иконе Божией Матери, с Московскими святыми, поднесенной страстотерпцу цесаревичу Алексию Николаевичу от московского дворянства в 1912 г. (местонахождение неизв.; см.: Московский патерик / Сост.: Е. Поселянин. М., 1912. С. 95-96).

Мастер Петр Тимофеев включил образ С. в программу иконы «Собор всех российских чудотворцев» (1814, ГРМ; восходит к образу 30-х гг. XVIII в. письма каргопольского мастера Даниила Матвеева из иконостаса Богоявленской соборной часовни Выговской пуст.; см.: Юхименко. 2014. С. 173). Оплечное изображение С. (голова не покрыта, борода округлая, средней величины) помещено в верхнем ряду правой группы преподобных крайним справа; он назван Савой Московским. Образ С. изредка вводили в монументальные циклы с рус. святыми, напр. на юж. стене ц. свт. Николая Чудотворца в Толмачах (1856-1857); в росписи храма Христа Спасителя он представлен рядом с композицией «Сретение Владимирской иконы Божией Матери» (70-е гг. XIX в.; в 1999 его образ творчески воссоздан бригадой под рук. С. Н. Репина). Известно фронтальное поколенное изображение С. в одном из клейм на гравюре «Владимирская икона Божией Матери, с евангелистами и Московскими святыми» 2-й четв.- сер. XVIII в. работы М. Н. Нехорошевского (РНБ; см.: Ровинский. Народные картинки. Кн. 3. С. 493. № 1226).

В иконописи XX в. образ С. встречается в произведениях мон. Иулиании (Соколовой), в частности рядом с прп. Андроником Московским и блгв. царевичем Димитрием Угличским в группе Московских чудотворцев на иконах «Все святые, в земле Русской просиявшие» 1934 г. (келейная икона священноисп. Афанасия (Сахарова), еп. Ковровского), 50-х гг. XX в. (ТСЛ, СДМ). Святые предстоят, как бы беседуя друг с другом, с правой стороны от Успенского собора Московского Кремля (почти в центре композиции). С. изображен средовеком, с небольшой округлой бородой. Эта иконография неоднократно воспроизводилась совр. иконописцами, в т. ч. на иконах и в настенных росписях с сюжетом «Собор Московских святых». В нач. XXI в. появились единоличные иконы святого. Скульптор А. В. Климков изготовил серию керамических рельефов с фигурами преподобных Андроника и С. и панорамой Спасо-Андроникова монастыря под образом Спаса Нерукотворного (1994, 2002).

Ист.:

Симон (Азарьин), мон. Службы и Жития, и о чюдесехъ списания преподобныхъ отецъ нашихъ Сергия Радонежьскаго чудотворца и ученика его, преподобнаго отца и чюдотворца Никона. М., 1646. Л. 82-82 об.; Книга жития преподобных отец Сергия Радонежьскаго чюдотворца и учеников его Никона и Савы Сторожевскаго. Клинцы, 1786; Житие прп. и богоносного отца нашего Сергия Радонежского и всея Руси чудотворца / ТСЛ. Серг. П., 1853. Л. 223-225 об.; Житие прп. и богоносного отца нашего игумена Сергия, чудотворца, написанное премудрейшим Епифанием: Факс. изд. [Серг. П.,] 2010. Т. 1. Л. 226-228 об.; Т. 2. С. 95-96; Госкаталог РФ. № 6401284, 9539291, 9573677, 10737471.

Лит.:

Мостовский М. С. Ист. описание храма во имя Христа Спасителя в Москве. М., 1883. С. 136;

Маркелов. Святые Др. Руси. Т. 1. С. 340-341, 454-455, 616-617. № 169, 227; Т. 2. С. 207-208;

Ульянов О. Г. Цикл миниатюр лицевого «Жития Сергия Радонежского» о начале Андроникова мон-ря // ПКНО, 1995. М., 1996. С. 184-186, 188; Храм Христа Спасителя: Участие петербургских художников в воссоздании живописного убранства храма / Сост.: Н. С. Кутейникова, С. Н. Репин. СПб., 2000. С. 110, 133;

Алдошина Н. Е. Благословенный труд. М., 2001. С. 231, 233, 235;

Маясова Н. А. Древнерус. лицевое шитье: Кат. / ГММК. М., 2004. С. 240-241. Кат. 73; Лицевой летописный свод: Факс. изд. рукописи XVI в. М., 2006-2007. Кн. 7;

Бенчев И. Иконы св. покровителей. М., 2007. С. 207;

Попов Г. В. Шитый покров на мощи игуменов Андроника и Саввы // Нило-Столобенская пустынь: Новые открытия. Из истории Спасо-Андроникова монастыря: Сб. ст. / Сост.: Т. В. Барсегян. М., 2010. С. 159-164, 223. (Тр. ЦМиАР; 4);

Барсегян (Куксинская) Т. В. Московский Спасо-Андроников мон-рь. М., 2013;

Юхименко Е. М. Выговская икона «Образ всех российских чудотворцев» // ТОДРЛ. 2014. Т. 62. С. 167-174;

Зеленина Я. Э., Романенко Е. В. К истории почитания мощей прп. Андроника Московского в XVIII в.: Неизв. док-т // Неизв. произведения. Новые открытия: Сб. науч. ст. М., 2017. С. 564-579. (Тр. ЦМиАР; 14); Иконы эпохи имп. Николая II: Живопись и декоративно-прикладное искусство: Кат. выст. / ЦМиАР; сост.: Ж. Г. Белик, Н. В. Герасименко. М., 2018. С. 125, 231. Кат. 108;

Никифорова О. В. О св. мощах преподобных Андроника и Саввы, игуменов Спасо-Андроникова мон-ря в Москве // Хоругвь: Сб. ст. М., 2018. Вып. 12. С. 123-134;

она же. Спасский собор Спасо-Андроникова мон-ря по монастырским описям XIX - нач. XX в. // Тр. ЦМиАР. 2020. Т. 17. С. 179, 185, 195, 202, 207; Из новых поступлений, 2004-2018: Из фондов Музея им. Андрея Рублева: Кат. выст. / ЦМиАР; сост.: Т. Н. Нечаева, О. В. Смирнова. М., 2020. С. 177, 197. Кат. 335; Церковь Небесная: Изображение Соборов святых в рус. иконописи XVI - нач. XX в. / ЦМиАР; сост.: Я. Э. Зеленина, Л. П. Тарасенко. М., 2020. С. 132, 215. Кат. 88.

Б. Н. Дудочкин, Я. Э. З.