Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

СЕН-ДЕНИ

[лат. abbatia Sancti Dionysii; франц. abbaye de Saint-Denis], католич. бенедиктинское аббатство св. Дионисия, с 1966 г. епископская кафедра; усыпальница мн. франкских и французских королей. Расположено в г. Сен-Дени, в 9 км к северу от Парижа.

До нач. VIII в.

Церковь св. Дионисия, при к-рой к 1-й четв. VII в. сложилась религ. община, обязана своим появлением почитанию св. Дионисия, еп. Паризиев (ныне Париж) (см. ст. Дионисий Ареопагит), оформившемуся, по-видимому, в IV в. Наиболее ранние нарративные источники, на основании к-рых можно реконструировать становление культа,- противоречивые агиографические сочинения, а также единственное сообщение о миссии св. Дионисия в «Историях» (Historiarum libri X; 2-я пол. VI в.) св. Григория Турского. В 3 версиях Жития св. Дионисия (кон. VI-IX в.) и в Житии св. девы Геновефы (Женевьевы) возникновение почитания святого изложено по-разному. Самый ранний лат. агиографический текст - древнейшая версия Мученичества св. Дионисия, т. н. Gloriosa (кон. VI в.; BHL, N 2171; MGH. AA. T. 4. P. 101-105), опирается на источники нач. VI в. и сообщает, что сщмч. Климент, еп. Римский, отправил святого в Галлию, где тот принял мученическую смерть вместе со своими помощниками Рустиком и Елевферием (Элевтерием). Стараниями некой благочестивой матроны тела убиенных перенесли в сел. Катуллиак к северу от Паризиев, где она распорядилась похоронить мучеников на принадлежавшей ей земле и построить на месте их погребения церковь. Др. текст VI в., Житие св. девы Геновефы, не сообщает о спутниках св. Дионисия, но утверждает, что одним из славных дел, совершённых св. Геновефой, было строительство новой церкви на месте погребения св. Дионисия (вероятно, в 50-х гг. V в.). В отличие от этих 2 текстов, относящих события к рубежу I и II вв., Григорий Турский в «Историях» датирует мученичество и погребение святого временем правления имп. Деция (249-251) (Greg. Turon. Hist. Franc. I 30). Археологические изыскания, однако, указывают на то, что некрополь в Катуллиаке, небольшом селении на периферии Паризиев, возник не ранее IV в. При этом он действительно сформировался вокруг 3 погребений, выделявшихся на фоне прочих глубиной и наличием над ними некоего надгробия наподобие мавзолея. Вероятно, эти погребения относятся к периоду гонений на христиан в 303-313 гг., начатых имп. Диоклетианом (284-305), тогда как мавзолей появился уже несколько позже - после издания Миланского эдикта.

Со временем некрополь заметно увеличился; этому способствовала существовавшая среди галло-рим. населения практика погребения «подле святых» (ad sanctos). Т. о., к нач. VI в., когда были созданы наиболее ранние тексты агиографической традиции, свидетельствующие о почитании св. Дионисия в Паризиях, культ был уже довольно развит, а 1-я церковь, возведенная на месте 3 погребений, была перестроена св. Геновефой. Традиция погребения «подле святых» была перенята франк. знатью, мн. представители к-рой тоже выбирали местом захоронения прославленный некрополь возле сел. Катуллиак: археологические раскопки позволили идентифицировать десятки богатых франк. погребений меровингской эпохи к северу от базилики. Однако более всего об особом значении этого кладбища, существовавшей при нем церкви и почитания св. Дионисия говорит тот факт, что во 2-й пол. VI в. в некрополе впервые была похоронена представительница королевской династии Меровингов - кор. Арегонда (Арнегунда; † 574/80), одна из жен Хлотаря I, короля всех франков (558-561); погребение королевы было обнаружено в 1959 г. в крипте базилики.

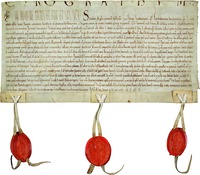

О существовании в нач. VII в. религ. общины и о ее особой связи с королевской династией свидетельствует сохранившаяся грамота 625 г., в к-рой король Нейстрии Хлотарь II (584-629) называет св. Дионисия своим небесным покровителем (peculiaris patronus noster) и подтверждает право общины на имущество, завещанное ей неким Дагобертом (inluster vir Daobercthus - MGH. Dipl. T. 1. P. 75-77). Возможно, речь идет о сыне Хлотаря II, буд. кор. Дагоберте I (629-638/9), к-рого монастырская традиция считала подлинным основателем аббатства. Согласно «Деяниям Дагоберта» (MGH. Scr. Mer. T. 2. P. 399-425), жизнеописанию короля, созданному в С.-Д. в 1-й трети IX в. и в значительной мере основанному на архивных документах, а также грамотам, относящимся ко времени правления Дагоберта I, король наделил монашескую общину обширными владениями, освободил из-под власти епископа Паризиев, пожаловал право самостоятельно избирать аббата, а также распорядился установить по образцу ц. мч. Маврикия в Агауне (ныне Сен-Морис, Швейцария), одной из самых почитаемых обителей того времени, непрерывную псалмодию (laus perennis) во спасение души. Перед смертью в 638 или 639 г. кор. Дагоберт I изъявил желание быть похороненным в аббатстве и стал, т. о., 1-м королем, погребенным на территории этого мон-ря; эта традиция с многочисленными перерывами сохранялась до 1824 г.

Ок. 650 г. св. кор. Бальтхильда († 680) распорядилась о том, чтобы община каноников, живших при ц. св. Дионисия, соблюдала монашеский устав (ut sub sancto regulari ordine fratres infra ipsa loca consistentes vivere deberent - Ibid. P. 493). После смерти в 657 г. кор. Хлодвига II, сына Дагоберта I и мужа Бальтхильды, также похороненного в С.-Д., базилика на неск. десятилетий утратила статус королевской усыпальницы. С возвышением династии Каролингов связь С.-Д. с правителями Франкского гос-ва только упрочилась.

Сер. VIII-IX в.

Еще до низложения правителей из династии Меровингов (751) представители набирающих влияние Каролингов стремились поддерживать контакты с аббатством. Для укрепления своей власти майордом Карл Мартелл († 741) сделал себя светским аббатом монастыря и, подобно меровингским правителям, пожелал быть похороненным в С.-Д. Его сын и преемник Пипин Короткий (единоличный король франков в 751-768) в борьбе за власть в значительной мере опирался на С.-Д., где, вероятно, был воспитан. В 749/50 г. аббатом С.-Д. стал Фульрад († 784), ближайший сподвижник Пипина, что способствовало укреплению тесной связи между мон-рем и Каролингами. Искусный дипломат, аббат Фульрад выступил посредником в переговорах между Пипином и противостоявшей ему знатью. Когда Пипин (тогда еще майордом, но уже обладавший фактически королевской властью) задумался о формальном низложении Меровингов, именно Фульрад был отправлен в Рим, чтобы получить благословение на это от папы Захарии (741-752). В 754 г. папа Римский Стефан II(III) (752-757) согласился короновать Пипина Короткого в обмен на защиту от лангобардов. Торжественная церемония, проведенная в С.-Д. 28 июля 754 г., свидетельствовала о появлении у власти Каролингов священного, фактически теократического, основания. По замыслу Пипина Короткого, коронация в аббатстве, основанном предыдущей королевской династией, должна была подчеркнуть законность его власти и ее преемственность с предыдущей эпохой. После коронации Пипин Короткий, продолжив покровительствовать аббатству, сделал много пожалований мон-рю, а также распорядился воплотить в жизнь 1-й грандиозный план перестройки С.-Д., разработанный Фульрадом, к-рый к тому времени получил от папы Стефана право носить далматику и некоторые епископские инсигнии.

В 775 г. была освящена новая церковь аббатства С.-Д. Как свидетельствуют данные раскопок и описание новой базилики, составленное в 799 г. (Karlsruhe. Bad. Landesbibl. Aug. Perg. 238. Fol. 159v - 160r), она существенно превосходила размерами предыдущую церковь. К кон. 70-х гг. VIII в. относится, по-видимому, и новая версия Мученичества св. Дионисия (BHL, N 2178-2179; ActaSS. Oct. T. 4. P. 792-794). Хотя этот текст основывался на Gloriosa, к повествованию были добавлены 2 важных сюжета. Во-первых, появилась легенда о кефалофории: святой, будучи обезглавлен, чудесным образом взял свою главу, покинул Паризии и пришел в Катуллиак, на место, где впосл. было основано аббатство. По-видимому, эту легенду следует трактовать в контексте противостояния аббатства С.-Д. и епископов Парижа, к-рые желали получить контроль над центром популярного культа или хотя бы над частью мощей св. Дионисия. Рассказ о том, что священномученик сам удалился из Паризиев, должен был, по мнению составителя новой версии Мученичества, служить дополнительным аргументом в пользу независимости аббатства от епископов. Во-вторых, в новой версии Мученичества св. Дионисий отождествлялся с Дионисием Ареопагитом, афинянином, к-рого обратил в христианство ап. Павел (Деян 17. 34). В тексте утверждалось, что новообращенный Дионисий Ареопагит стал проповедовать и приехал в Рим, где Климент, еп. Римский, рукоположил его во епископа и отправил в Галлию. По-видимому, по замыслу составителя новой версии Мученичества, фигура св. Дионисия, с одной стороны, символизировала единство западной и восточной ветвей христианства, с другой - демонстрировала прямую преемственность Церкви Галлии с апостольской традицией, что ставило С.-Д. фактически на одну ступень с Римом.

Поиск в фигуре св. Дионисия связующего звена между Востоком и Западом мог быть обусловлен попытками франк. королей Пипина Короткого и Карла Великого (768-814; император с 800) породниться с помощью династических браков с визант. императорами. Отождествление св. Дионисия с Дионисием Ареопагитом вызвало полемику. В нач. 80-х гг. VIII в. была создана полемическая проповедь (PL. 56. Сol. 1144-1151), автор к-рой стремился доказать обоснованность отождествления 2 персонажей. Он утверждал, что обратился к греч. текстам с целью установить истину и, по его словам, нашел в них неопровержимые доказательства своей правоты. По-видимому, эта проповедь - 1-е косвенное указание на знакомство зап. эрудитов с псевдодионисийским корпусом (см. «Ареопагитики») до того, как рукописи с этими текстами (Paris. gr. 437) были получены в подарок от визант. имп. Михаила II Травла (820-829). Проповедь также служит важным аргументом в пользу того, что отождествление св. покровителя аббатства с афинским неофитом произошло до времени, когда аббатом был Хильдуин (Гильдуин; 814-840), к-рого считали автором этой теории (Helvetius A.-M. Un sermon anonyme en l'honneur de St. Denis de Paris (BHL, 2187) // Bull. de la Société nat. des antiquaires de France, 2013. P., 2015. P. 214-225).

Хотя аббат Хильдуин и не был создателем теории, отождествляющей св. Дионисия, еп. Паризиев, с Дионисием Ареопагитом, именно под началом этого предстоятеля и отчасти непосредственно им самим были созданы агиографические и исторические тексты, сыгравшие ключевую роль в формировании самосознания монашеской общины. Аббат Хильдуин способствовал улучшению отношений между мон-рем и представителями правящей династии. Став одним из приближенных советников имп. Людовика Благочестивого (814-840), аббат Хильдуин добился от него подтверждения всех прав и привилегий монастыря. В 834 г., когда Франкскую державу постиг тяжелый кризис, спровоцированный столкновением имп. Людовика Благочестивого с сыновьями, Хильдуин принял сторону императора в междоусобной войне. Одержав верх, император объяснил свою победу заступничеством св. Дионисия и повелел Хильдуину составить новое Житие св. покровителя. На основании предшествующих текстов было написано Житие, получившее широкое распространение на лат. Западе (BHL, N 2175; PL. 106. Сol. 23-50) и ставшее ключевым текстом для истории аббатства. Согласно этому сочинению, ап. Павел рукоположил св. Дионисия во епископа Афинского, а впосл. благословил его вести миссионерскую деятельность по всей Галлии. Хильдуин объединил все детали легенды, а также перевел на лат. язык «Ареопагитики».

Сподвижник аббата Хильдуина, Гинкмар († 882), буд. архиепископ Реймсский, составил соч. «Деяния Дагоберта», а также Чудеса св. Дионисия (BHL, N 2202-2203; 3-я книга этого произведения написана позже первых 2). После смерти Хильдуина и короткого правления в С.-Д. его преемника, аббата Людовика († 867), имп. Карл Лысый (875-877) стал светским аббатом С.-Д., владения мон-ря перешли под непосредственный контроль короны. Император щедро одаривал аббатство, сделал большой вклад в развитие монастырской б-ки, преподнес в дар несколько богато украшенных рукописей - т. н. Вторую Библию Карла Лысого (Paris. lat. 2), Евангелия из С.-Д. (Ibid. 9387) и Сакраментарий из С.-Д. (Ibid. 2290). При Карле Лысом аббатство подверглось набегам викингов: в 845 г. императору удалось откупиться от нападения; во время набега 857 г. аббат попал в плен; в 865 г. мон-рь был разграблен. Хотя часть хранившихся в С.-Д. ценностей была заблаговременно вывезена, последствия нападений были катастрофическими: на протяжении почти 2 последующих столетий аббатство пребывало в упадке.

Кон. XI-XII в.

Возрождение обители началось на рубеже XI и XII вв., когда мон-рем перестали управлять непосредственно короли, присваивавшие существенную часть доходов, и когда обитель была реформирована выходцами из бургундского аббатства Клюни, сторонниками клюнийской реформы. На 1-ю пол. XII в. пришелся период наивысшего расцвета С.-Д., апогеем к-рого стало время, когда аббатом был Сугерий (1122-1151).

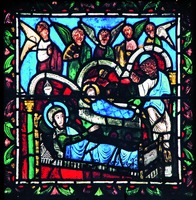

В 1140-1144 гг. с вост. стороны к нефу эпохи Фульрада была пристроена новая апсида с двойным амбулаторием и венцом капелл, считающаяся одним из первых и наиболее выдающихся памятников готической архитектуры. Символическое значение своего проекта перестройки церкви аббат Сугерий объяснил в 2 трактатах («Liber de rebus in administratione sua gestis» и «De consecratione ecclesie sancti Dionisii»). По-видимому, его архитектурный замысел был пронизан неоплатоническими идеями, почерпнутыми из «Ареопагитик», гл. обр. из соч. «О небесной иерархии», а также из комментариев к нему, составленных Гуго Сен-Викторским († 1141). Сугерий считал, что красота - свет, исходящий из божественного источника, а потому созерцание предметов, преображенных светом, дает возможность созерцающему в анагогическом движении вознестись от видимых вещей к невидимым и далее к источнику света - Богу. Чтобы наполнить светом старый неф каролингской эпохи, капеллы новой апсиды были украшены витражами во всю высоту стен, вдоль них фактически шли 2 амбулатория, разделенные 12 колоннами, что увеличивало объем заполняемого светом пространства. Согласно Сугерию, на строительство апсиды, заложенной 14 июля 1140 г., ушло 3 года и 3 месяца; 11 июня 1144 г. она была торжественно освящена. На церемонии присутствовали 19 епископов (в т. ч. архиепископ Кентерберийский Вильгельм Корбейский), а также кор. Людовик VII с супругой Алиенорой Аквитанской и матерью Аделаидой Савойской. Король собственноручно перенес мощи св. Дионисия из крипты, выстроенной во времена аббата Хильдуина, в богато украшенную раку в алтарной части церкви. В последние годы правления Сугерия был выстроен также сев. портал (т. н. портал Валуа), сохранившийся лучше западных, сильно перестроенных позднее. Портал символизирует связь династии Капетингов со св. Дионисием: 6 фигурных колонн на откосах портала изображают первых королей династии, а на тимпане помещен барельеф с изображением мученичества святого.

Средневековое историописание в С.-Д.

С 1-й пол. XII в. историописание стало главной формой культурной жизни в С.-Д. В мон-ре было написано соч. «Деяния народа франков» (Gesta gentis Francorum), заложившее основу длинной историографической традиции. Ее характерной чертой было особое внимание к фигурам и деяниям королей, что значительно отличало ее от большинства предыдущих «всеобщих» хроник. Хронисты из С.-Д. стремились собрать в своих текстах все доступные исторические сведения, чтобы в деталях представить жизнь и правление того или иного монарха и предложить своего рода офиц. трактовку описываемых событий. Оформление такого подхода также связано с аббатом Сугерием, к-рый составил жизнеописание кор. Людовика VI. В этом сочинении он объяснял все действия короля божественной волей, предлагая тем самым миф, легитимирующий власть Капетингов, к-рую Сугерий видел воплощением идеальной королевской власти. Жизнеописание кор. Людовика VII, составленное мон. Одоном Дейльским († 1162; с 1151 аббат С.-Д.), несколько отступило от традиции, поскольку задачей этого произведения было представить не все правление короля, а только один из его эпизодов - участие в крестовом походе. С кон. XII до сер. XIII в. в монастыре были созданы «Деяния Филиппа Августа, короля франков» (Gesta Philippi Augusti Francorum Regis) мон. Ригора († ок. 1208), анонимные «Деяния Людовика VIII» (Gesta Ludovici VIII) и составленные мон. Гийомом де Нанжи († 1300) жизнеописания королей Людовика IX Святого (1226-1270) и Филиппа III Смелого (1270-1285). С нач. XIII в. в ответ на желание королей посредством историописания монополизировать право на трактовку прошлого в офиц. сочинениях на латыни франц. сеньоры начали заказывать монахам др. мон-рей сочинения на старофранц. языке: «Хронику французских королей» (Chronique des rois de France) Бетюнского анонима, «Историю Юлия Цезаря» (Hystore de Julius Cesar) Жана де Тюэна и др.

В 1274 г. мон. Примат написал 1-ю часть «Больших французских хроник» (Grandes Chroniques de France), излагающих на старофранц. языке историю Франции от легендарных троянских прародителей франков до кор. Филиппа II Августа (1180-1223). Автор основывался на лат. исторических сочинениях, созданных в аббатстве. Мон. Примат перевел их на франц. язык, но часто не задумывался о том, чтобы унифицировать стиль повествования, а иногда и весьма различавшиеся точки зрения. Монахи С.-Д. продолжали «Большие французские хроники» до 1340 г., после чего кризисы, связанные с эпидемией чумы (т. н. черная смерть) и со Столетней войной (1337-1453), заставили их прервать работу, к-рая больше не возобновлялась.

Кон. XII-XIV в.

В 1180 г., во время коронации Филиппа II Августа, в аббатстве были впервые использованы новые регалии - золотые шпоры и меч Жуайёз (франц. «Радостный»), который с кон. XIII в. отождествляли с упоминаемым в «Песни о Роланде» мечом кор. Карла Великого. Кор. Филипп II Август заказал эффигию (скульптурное надгробие), поддерживаемую 4 бронзовыми львами, для могилы имп. Карла Лысого в С.-Д., положив тем самым начало формированию королевского некрополя: ранее всех монархов хоронили под простыми плитами. Перезахоронение Карла Лысого имело, по-видимому, символическое значение: Филипп II Август намеревался т. о. продемонстрировать, что Капетинги - законные преемники и наследники Каролингов. Возможно, он хотел также развеять сомнения в долговечности своей династии, возникшие из-за распространившегося в сер. XI в. «пророчества», согласно которому после кор. Гуго Капета (987-996) будут властвовать только 7 его потомков, а затем трон вернется к Каролингам, поскольку в день коронации Пипина Короткого папа Римский якобы пообещал ему, что трон будет принадлежать его потомкам «вечно». Для могилы самого кор. Филиппа II Августа тоже была создана эффигия (утрачена в XV в.), а его похороны (1223) стали 1-й торжественной церемонией погребения в аббатстве.

Новый этап реконструкции аббатства и создание в нем специально организованного королевского некрополя относятся к правлению кор. Людовика IX Святого. В монастырской церкви аббат Эд Клеман (1228-1245) начал перестраивать обветшавший неф каролингской эпохи, который не соответствовал по высоте нартексу времен аббата Сугерия. Кор. Людовик Святой хотел, чтобы гигантское пустое пространство средокрестья (пересечения нефа и трансепта) стало королевским мавзолеем. В начале работ была частично перестроена апсида, также уступавшая новому сооружению по высоте. Архитекторам пришлось увеличивать высоту травей по мере приближения к трансепту, чтобы сделать переход к новым конструкциям от старых незаметным. Работы продолжались с 1231 по 1281 г.; до 1237 г. была истрачена колоссальная сумма - 30 тыс. ливров, однако начиная с 1245 г. строительство замедлилось из-за финансовых проблем. В 1254 г. работы были остановлены из-за внутренних конфликтов в монашеской общине. Строительные работы закончил аббат Матьё де Вандом (1258-1286). Проект, завершенный в 1281 г. и дополненный амвоном (возведен в 1293, разобран в XVII в.),- образец зрелой (т. н. лучистой) готики, в которой произошел решительный отказ от стен в пользу больших поверхностей, застекленных витражами.

В 1260 г. на хранение в С.-Д. были переданы 3 королевские короны. По замыслу кор. Людовика Святого, церковь должна была стать усыпальницей французских королей всех 3 династий - Меровингов, Каролингов и Капетингов. 12 марта 1264 г. в торжественной обстановке в средокрестье церкви были перезахоронены короли Гуго Капет, Роберт II Благочестивый (996-1031) с супругой Констанцией Арльской († 1032), Генрих I (1027-1060), Людовик VI с сыном Филиппом Молодым († 1131), к-рый умер раньше отца, но тоже носил королевский титул, Констанция Кастильская († 1160) - 2-я жена Людовика VII. В 1265 г. в новый некрополь был перенесен прах кор. Хлодвига II (639-657), Карла Мартелла, кор. Пипина Короткого и его супруги Бертрады († 783), имп. Карла Лысого и его супруги Эрментруды († 869), кор. Карломана I († 771), кор. Карломана II (879-884), кор. Людовика III (879-882). Было изготовлено 16 скульптурных надгробий, к-рые разместили в хронологическом порядке - от самых древних королей на западе к почившим относительно недавно - на востоке. Т. о. некрополь должен был демонстрировать абсолютную преемственность власти франкских и французских королей с момента обращения кор. Хлодвига в христианство: идея, давно существовавшая в умах королевских правоведов, была наглядно представлена в устройстве королевской усыпальницы. Тогда же по заказу кор. Людовика Святого был создан и склеп Дагоберта I. Украшавшие его барельефы изображали описанные в «Деяниях Дагоберта» сцены спасения св. Дионисием души короля, считавшегося основателем аббатства. Кор. Людовик Святой хотел, чтобы в средокрестье покоились исключительно коронованные особы, однако наказ был нарушен уже его сыном, кор. Филиппом III Смелым (1270-1285), сразу после гибели Людовика Святого в 9-м крестовом походе (1270). Филипп III распорядился похоронить рядом c королями своих родственников, участвовавших в крестовом походе, а также своих приближенных.

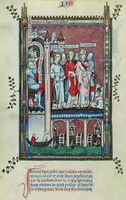

В нач. XIV в. притоку большого количества паломников в С.-Д. способствовала канонизация в 1297 г. кор. Людовика IX. Когда кор. Филипп IV Красивый (1285-1314) захотел перенести мощи кор. Людовика IX Святого в Сент-Шапель на о-ве Сите, монахи С.-Д. попытались воспротивиться и спрятали мощи в специальной капелле. Однако Филиппу IV все же удалось отчасти достичь цели, несмотря на противодействие монахов и папы Римского: в 1306 г. в Сент-Шапель была перенесена глава кор. Людовика Святого. Кор. Филипп IV также распорядился реорганизовать некрополь, поместив склепы своих родителей и деда т. о., что место рядом с ними, к-рое Филипп хотел оставить для себя, оказалось неподалеку от наиболее древних монархов. Тем самым он желал подчеркнуть свои связи с первыми 2 королевскими династиями, а также с легендарными предками франков и указать на богоданный характер власти франц. королей. В то же время мон. Ив составил новое Житие св. Дионисия (BHL, N 2191), к-рое включало хронику франц. королей. Украшенный 77 миниатюрами кодекс франц. перевода этого Жития (Paris. fr. 2090-2092) был преподнесен в дар кор. Филиппу V Длинному (1316-1322). Смерть Филиппа IV открыла период частых похорон в аббатстве, поскольку правления 3 его сыновей оказались скоротечными. Менее чем за 20 лет в С.-Д. были похоронены короли Людовик X Сварливый (1314-1316), Филипп V Длинный и Карл IV Красивый (1322-1328). Последний заказал в 1327 г. дорогой мрамор, чтобы выполнить эффигии своим братьям и отцу. В 1328 г., после смерти Карла IV, не оставившего сыновей, корона перешла к младшей ветви династии Капетингов - Валуа. Из-за тяжелого финансового положения, вызванного Столетней войной, 2 первых монарха новой династии удостоились богатых гробниц только с восшествием на трон кор. Карла V Мудрого (1364-1380), к-рый превратил церковь в аббатстве С.-Д. в своего рода «пантеон», где хоронили не только монархов, но и выдающихся приближенных, напр. военачальника Бертрана Дюгеклена († 1380). Эффигия Дюгеклену была выполнена скульпторами Т. Приве и Р. Луазелем (1397) и стала одним из первых скульптурных надгробий, отличающихся реализмом.

XV-XVIII вв.

С началом в 1410 г. междоусобицы во Франции и очередного этапа Столетней войны аббатство вступило в эпоху затяжного кризиса, от к-рого так и не оправилось. Вспыхнувшая в 1418 г. эпидемия чумы привела к изоляции монастыря; кроме того, часть сокровищ была конфискована в пользу короны. В 1419 г. С.-Д. разграбили войска, к-рым было поручено защищать мон-рь, когда англичане овладели Парижем. Символическим ударом по положению аббатства стала коронация Карла VII (1422-1461) в Реймсе в 1429 г., во время к-рой не использовались королевские инсигнии, хранившиеся в С.-Д. С этого момента связь королевской власти с мон-рем стала ослабевать. Кор. Людовик XI (1461-1483) предпочел быть похороненным в Нотр-Дам-де-Клери. Он провозгласил покровителем Французского королевства арх. Михаила и основал в его честь рыцарский орден. После заключения Болонского конкордата (1516) в С.-Д. был введен режим комменды. С этого времени доходами аббатства распоряжался аббат-коммендатор, назначаемый королем по своему усмотрению, а духовной жизнью руководил приор, избираемый общиной и утверждаемый папой Римским. Введение комменды существенно изменило экономическое положение богатейшего монастыря, фактически лишив его независимости; должность аббата-коммендатора просуществовала до 1686 г., когда приор аббатства был подчинен генеральному настоятелю конгрегации св. Мавра (см. Мавристы), к к-рой аббатство С.-Д. было присоединено еще в 1633 г. (в 1607-1633 С.-Д. было центром отдельной бенедиктинской конгрегации).

Несмотря на упадок, мон-рь сохранял статус королевской усыпальницы. В 1-й пол. XVI в. в базилике были созданы неск. гробниц, считающихся шедеврами архитектуры и скульптуры. В 1531 г. по заказу кор. Франциска I (1515-1547) была построена гробница кор. Людовика XII (1498-1515) и его жены Анны Бретонской († 1514), выполненная флорентийским скульптором Дж. ди Джусто Бетти (Ж. Жюст; † ок. 1559). Изображение королевской четы весьма натуралистично демонстрировало возраст и физическое состояние усопших. В 1559 г. была возведена гробница Франциска I и его супруги Клод Французской († 1524), знаменовавшая окончательный переход от готики к Ренессансу. Выполненная из белого мрамора в виде античной триумфальной арки гробница была спроектирована Ф. Делормом († 1570) и завершена Ф. Приматиччо († 1570); эффигии выполнены в мастерской П. Бонтана († 1568) и Ф. Кармуа († 1548). Супруга кор. Генриха II (1547-1559), кор. Екатерина Медичи († 1589), не пожелала быть погребенной в базилике С.-Д., поэтому заказала строительство отдельной капеллы для супруга и для себя. Т. н. ротонда Валуа не была закончена, однако после смерти Екатерины в 1589 г. их с Генрихом II гробница была установлена в капелле под временной крышей.

Эпоха религиозных войн во Франции (1562-1598) стала тяжелым временем для аббатства. Почитание св. Дионисия подвергалось особенно острой критике со стороны гугенотов. В условиях режима комменды мон-рь практически пришел в запустение. Однако в июле 1593 г. кор. Генрих IV (1589-1610) выбрал базилику аббатства С.-Д. для церемонии перехода в католичество. 13 мая 1610 г. в С.-Д. была коронована его 2-я жена, Мария Медичи (за день до убийства короля). Не оправившись в полной мере от кризиса кон. XVI в., аббатство перенесло новые испытания в период Фронды (1648-1653; см. в ст. Людовик XIV). В 1649 г. мон-рь был разграблен королевскими войсками, осаждавшими восставший Париж. В 1652 г. сторонники герц. Людовика II, Великого Конде, укрылись в церкви аббатства, которую взяли приступом. Порядок начал восстанавливаться только с назначением в 1653 г. аббатом-коммендатором кард. Дж. Р. Мазарини († 1661). В 1691 г. упразднение поста аббата было подтверждено папской буллой, а доходы аббатства отныне стали направляться в школу Королевский дом св. Людовика в Сен-Сире. Кор. Людовик XVI (1774-1792) попытался обновить символическую связь франц. монархии со св. Дионисием, но эта попытка была прервана Французской революцией (1789-1799).

Кон. XVIII-XXI в.

В 1790 г. конгрегация св. Мавра была распущена, однако монашеская жизнь в С.-Д. продолжалась до сент. 1792 г., когда церковь аббатства была преобразована в приходскую. 14 окт. 1793 г., в период якобинской диктатуры, она была закрыта, что привело к разорению королевского некрополя. Наполеон I Бонапарт после имп. коронации (1804) планировал восстановить аббатство и устроить в нем имп. усыпальницу. 20 февр. 1806 г. он подписал декрет, согласно к-рому С.-Д. становился некрополем, при нем учреждался капитул, который, однако, не получил канонического статуса. Т. о. Наполеон хотел подчеркнуть преемственность между предыдущими эпохами и новым периодом национальной истории. Однако строительные работы шли медленно и к моменту свержения имп. Наполеона так и не были завершены. После реставрации монархии кор. Людовик XVIII (1814-1815, 1815-1824) распорядился перенести в С.-Д. останки казненных кор. Людовика XVI и его жены, кор. Марии Антуанетты, что было сделано 21 янв. 1815 г., в годовщину казни короля. Похороны Людовика XVIII (25 окт. 1824) стали последним королевским захоронением в С.-Д.

В 30-х гг. XIX в. началось восстановление базилики С.-Д.; работы велись под рук. Ж.-Б. Дебре (1768-1848). Были отреставрированы несущие конструкции и внутреннее убранство церкви, к-рое дополнили оригинальными произведениями, в т. ч. витражами работы самого Дебре, на которых изображены важнейшие эпизоды истории аббатства и страны (эти работы стали объектом критики, как нарушающие принцип аутентичности). В 1846 г. Дебре сменил Э. Э. Виолле-ле-Дюк (1814-1879). Его работу поддерживал имп. Наполеон III (1852-1870); в переговорах с Папским престолом ему удалось добиться канонического статуса для капитула, учрежденного Наполеоном I. В начале правления Наполеон III хотел воплотить идею своего дяди об устройстве в С.-Д. имп. усыпальницы; для этого в 1859 г. была сооружена подземная капелла (уничтожена во время раскопок в 1952).

В 1871 г. базилика С.-Д. пострадала от осаждавших Париж герм. войск. При Третьей республике, в 1885 г., капитул был упразднен, с 1895 г. церковь получила статус приходской. Она находилась в двойном подчинении - у Мин-ва культов и Мин-ва народного просвещения и изящных искусств, что затрудняло деятельность по сохранению памятника; ситуация изменилась только в 1905 г., после отделения во Франции Церкви от гос-ва.

В 1938 г. в церкви начались раскопки под рук. амер. археолога С. M. Кросби, продолжавшиеся с перерывами почти 40 лет. В 1966 г. бывш. церковь аббатства получила статус кафедрального собора нового диоцеза Сен-Дени. Несмотря на это, во 2-й пол. ХХ в. состояние памятника ухудшалось, не в последнюю очередь из-за неблагоприятной ситуации в коммуне Сен-Дени, сев. пригороде Парижа. Положение изменилось только в XXI в. благодаря программе реставрации, осуществленной в 2012-2015 гг.

Библиотека аббатства

До разорения в эпоху религ. войн аббатство С.-Д. обладало одной из самых больших б-к средневек. Франции, к-рая особенно интенсивно формировалась со 2-й пол. XI в. и к XV в. насчитывала 1500 томов. В период расцвета, в XIII в., как и мн. др. монашеские б-ки, книжное собрание С.-Д. делилось на 2 части. Первая часть включала литургические книги, библейские комментарии, а также патристическую лит-ру и разного рода энциклопедические труды. Вторая часть была разнообразнее по содержанию и состояла из богословской лит-ры, трудов по «свободным искусствам» (см. Artes liberales), гражданскому и каноническому праву, а также сочинений античных авторов. Книги хранились в неск. местах: на хорах, в трапезной, сакристии и др. Те из них, что находились в свободном доступе, были разложены на пюпитрах по темам; однако в этой классификации было важное исключение: вместо Библии на 1-м месте были труды, приписывавшиеся св. Дионисию Ареопагиту, за ними следовали произведения аббата Сугерия, копии «Больших французских хроник» и монастырские картулярии. В коллекции монастыря С.-Д. находилось немало шедевров книжного дела, напр. Миссал из Арраса (Paris. lat. 9436), Евангелие X в. (Paris. Nouv. acq. lat. 305), Евангелие Карла Великого (Paris. lat. 9387). В XVI в. б-ка была практически полностью рассеяна.