Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Термин С. з. восходит к языку ВЗ, в христ. лексике чаще использовался как более употребительное наименование древней территории обитания колен Израилевых, нежели название рим. провинции Палестина. В узком смысле значение этого термина основано на религ. представлении о наличии на земле особой территории, непосредственно принадлежащей Единому Богу, Который предоставляет право обладания ею преданной Ему этнорелиг. общине. Понятие С. з. не относится к посвящению небольших пространств для религ. культа. В более широком смысле термин С. з. отражает присущую многим религиям тему выделения священных культовых пространств, почитание к-рых придает священный характер окружающим их большим территориям. Центр С. з. обычно связывается с почитанием определенных мест, отмеченных культовыми сооружениями, к-рые символизируют связь с Божеством или потусторонним миром. Соответственно территория, окружающая священное место, также получает сакральный статус, становясь метафизическим пространством, связанным с иной реальностью. Подобная концепция священного пространства неизменно предполагает сопутствующую практику культовых путешествий (паломничеств) к расположенным на его территории святыням. Сакральный характер подобной местности широко используется для обоснования территориальных притязаний ее жителей. Мифология С. з. широко употреблялась в Новое время при колонизации европейцами новых земель и в процессе освоения мест обитания переселенцами и представителями религ. движений.

Словосочетание «святая земля» (

ἡ γῆ ἡ ἁγία) встречается в канонических книгах ВЗ один раз - Зах 2. 12 (по LXX и МТ- Зах 2. 16) и дважды в греч. форме - в неканонических книгах (2 Макк 1. 7; Прем 12. 3). В греч. тексте Исх 3. 5 слово «святая» в словосочетании «земля святая» не является определением, а используется в предикативной функции (γῆ ἁγία ἐστίν)

и относится не к территории страны, а к небольшому священному месту на горе Синай, для которого в начале стиха употреблен в качестве лексической параллели соответствующий термин (

ἡ γῆ ἡ ἁγία) встречается в канонических книгах ВЗ один раз - Зах 2. 12 (по LXX и МТ- Зах 2. 16) и дважды в греч. форме - в неканонических книгах (2 Макк 1. 7; Прем 12. 3). В греч. тексте Исх 3. 5 слово «святая» в словосочетании «земля святая» не является определением, а используется в предикативной функции (γῆ ἁγία ἐστίν)

и относится не к территории страны, а к небольшому священному месту на горе Синай, для которого в начале стиха употреблен в качестве лексической параллели соответствующий термин ( в МТ, в LXX - τόπος). Т. о., святость места Богоявления на Синае переносится на всю окружающую землю, делая ее «святою». К понятию С. з. в МТ близко выражение из Пс 77. 54 «святая область» (

в МТ, в LXX - τόπος). Т. о., святость места Богоявления на Синае переносится на всю окружающую землю, делая ее «святою». К понятию С. з. в МТ близко выражение из Пс 77. 54 «святая область» (

в LXX ὅριον ἁγιάσματος - «граница святыни»). Др. синонимами С. з. в ВЗ служат выражения «земля Ханаанская» (Быт 12. 5), «земля Хананеев» (Исх 3. 17), «земля Израилева» (Числ 18. 14), «земля Иудейская» (Руфь 1. 7), «земля Иуды» (Иер 31. 23). Также употребляются описательные формы - «земля наследия своего» (Втор 2. 12), «земля... за Иорданом» (Втор 3. 20), «добрая земля» (Втор 8. 7), «земля плодоносная» (Иер 2. 7), «земля желанная» (Пс 105. 24) и т. п. Широко представленный в раннехрист. лит-ре синоним С. з. выражение «земля обетованная» (ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας) восходит к Евр 11. 9. В постбиблейском употреблении наиболее распространенным вариантом С. з. служит термин Палестина, вошедший в обращение в рим. эпоху. Условные границы С. з. как сакрального пространства варьировались и в библейском повествовании (ср.: Исх 23. 31; Числ 34. 1-12), и в позднейших исторических текстах (исторический контекст С. з. см. в статьях Израиль, Израиль древний, Крестовые походы, Османская империя, Ханаан).

в LXX ὅριον ἁγιάσματος - «граница святыни»). Др. синонимами С. з. в ВЗ служат выражения «земля Ханаанская» (Быт 12. 5), «земля Хананеев» (Исх 3. 17), «земля Израилева» (Числ 18. 14), «земля Иудейская» (Руфь 1. 7), «земля Иуды» (Иер 31. 23). Также употребляются описательные формы - «земля наследия своего» (Втор 2. 12), «земля... за Иорданом» (Втор 3. 20), «добрая земля» (Втор 8. 7), «земля плодоносная» (Иер 2. 7), «земля желанная» (Пс 105. 24) и т. п. Широко представленный в раннехрист. лит-ре синоним С. з. выражение «земля обетованная» (ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας) восходит к Евр 11. 9. В постбиблейском употреблении наиболее распространенным вариантом С. з. служит термин Палестина, вошедший в обращение в рим. эпоху. Условные границы С. з. как сакрального пространства варьировались и в библейском повествовании (ср.: Исх 23. 31; Числ 34. 1-12), и в позднейших исторических текстах (исторический контекст С. з. см. в статьях Израиль, Израиль древний, Крестовые походы, Османская империя, Ханаан).

В ВЗ представление о С. з. формируется в контексте библейского рассказа о событии исхода избранного народа из Египта, повествование о котором содержит описание завоевания избранной Богом земли (изначально - Ханаана) под рук. Иисуса Навина (Нав 13-21) и последующее разделение ее территории по жребию между коленами Израилевыми. Дарование Богом Своему народу С. з. основано на исполнении Им обетования праотцу Аврааму (Быт 12. 7). Подлинным владельцем С. з. является только Бог (Лев 25. 23; Иер 2. 7), Который отдает ее в распоряжение Своего народа «в наследие» (Исх 6. 8) и «во владение вечное» (Быт 17. 8). Это владение носит для народа Израиля условный характер, поскольку оставляет его «пришельцем и поселенцем» в С. з. (Лев 25. 23; Пс 118. 19). Священный характер земли определяется Божественной святостью (Числ 35. 33-34), что предполагает строгое соблюдение древними евреями религ. законов, напоминающих о подлинной власти Бога над этой землей (Исх 23. 10-11; Втор 5. 31 сл.). Несоблюдение заповедей, идолопоклонство, нарушение завета наказываются утратой Израилем владения С. з. (Лев 20. 22; Втор 28. 63; Ам 5. 27; Ос 11. 5; Иер 16. 18). При этом наказание не носит абсолютного характера, последует новое освящение и очищение С. з., что предполагает ее повторное дарование обновленному народу и ее раздел (Иез 11. 17-21; 37. 20-25; Зах 14). Весть о буд. восстановлении владения важна для народов и за пределами С. з. (Ис 66. 18-21; ср.: Пс 46. 8). Пророчества о грядущем процветании С. з. раскрываются в эсхатологической перспективе, и описания ожидаемых изменений отражают черты новой земли будущего века (Ис 11. 9; 65. 17; Зах 14. 8-11).

Ветхозаветные описания С. з. получают развитие в последующей иудейской традиции. Напр., как и в тексте Библии (Исх 3. 8; Числ 14. 7; Втор 8. 7 сл.), ее образ носит преувеличенные черты: С. з. как идеальная среда обитания сравнивается с раем (см., напр.: 4Q374; Вайикра Рабба. 25. 4; 35. 11). Иерусалимский храм, центр истинного богопочитания, освящал собой всю С. з. (Бемидбар Рабба. 7. 8, 10). Подобные представления отражают тенденцию отделить С. з. как землю Израиля от остального мира, представив ее как исключительное владение Господа. С образом С. з. связаны иудейские мессианские чаяния: на ней произойдет пришествие Мессии, к-рый воскресит мертвых, поэтому для верных важно быть здесь похороненными (Кетубот. 111а; Берешит Рабба. 96. 5), и это также рассматривается как акт искупления грехов (Песикта Раббати. 1. 6). Подлинный замысел Бога о С. з. откроется только в последние времена, когда Он вернет Свой народ к жизни в райских условиях на ней (Деварим Рабба. 4. 11). В нормативной иудейской традиции С. з. рассматривалась только как реальная территория, а не как отвлеченное символическое понятие или духовный идеал. Исключение составляют апокрифическая лит-ра, в к-рой она служит образом земли будущего века (см., напр.: 2 Варух 3. 5 сл.; 71. 1), или труды эллинистических авторов, в к-рых она, напр., символизирует «страну добродетелей» (Philo. Somn. II 75). После трагичных событий евр. истории (Вавилонский плен, Иудейская война и т. п.) надежда на восстановление владения С. з. определяет жизнь евр. народа до наст. времени. Память о С. з. и паломничества в Палестину играли ключевую роль в формировании евр. национального самосознания, в становлении иудейской этнорелиг. идентичности, противостоящей распаду и ассимиляции. Желание вернуть обладание С. з. играло важную роль в движении сионизма и создании национального гос-ва Израиль.

В богословии НЗ С. з. не имеет существенного значения, ее образ не представлен в учении Иисуса Христа, в к-ром земные реалии уступают место новой реальности Царства Божия, будучи его прообразом. В служении Христа по сравнению с Иерусалимом и Иудеей первостепенной становится Галилея как место христ. благовестия. В НЗ образ С. з. теряет присущее ему в ВЗ значение: отрицается связь истинного богопочитания с Иерусалимом (Ин 4. 20-21; ср.: Деян 17. 27) и утверждается необходимость проповеди «по всей земле» (Рим 9. 17; 10. 18). В речи архидиак. первомч. Стефана после экскурса в историю дарования С. з. потомкам Авраама отвергается связь почитания Бога с к.-л. конкретным местом (Деян 7. 2-6, 48-49). Попытку христ. переосмысления библейского обетования о С. з. в контексте учения о единой священной истории спасения отражает использование выражения «земля обетованная» в Евр 11. 9.

Почитание С. з. как священного места развивается в христианстве не сразу. Вслед за свидетельствами НЗ на первый план в раннехрист. эпоху выступает проповедь сотериологического универсализма и как следствие - индифферентное отношение к территориальному культу, имеющему некие границы (см., напр.: Orig. Contr. Cels. VII 26). Для христиан, представляющих отныне единый народ, составленный из всех наций, «всякая страна чужая является отечеством и всякое отечество - чужой страной» (Diogn. 5. 1-10). Если евр. традиция преимущественно учит о возможности обретения знания об Истинном Боге только в Иудее (см., напр., Пс 75. 2), то в христ. богословии это представление утрачивает актуальность: благодаря новому откровению о всеобщем спасении радостью и весельем (ср.: Пс 96. 1) исполняется не только Иудея, но вся земля (Athanas. Alex. Ep. pasch. 4. 3; ср.: Сyr. Hieros. Catech. 10. 16). Как преемники ветхозаветного учения христиане получают в наследие С. з., но ее роль в откровении имеет относительный характер: если в ВЗ знание о Боге ограничивалось только «тесными пределами Иудеи», то теперь «Христос прославляется во всем мире» (Orig. In Cant. hom. 1. 1, 4).

Основанная на евангельском откровении христ. концепция С. з. отличается антиномиями. Благодаря служению Христа, Его страданию и погребению в Иерусалиме С. з. именуется духовной родиной для христиан, но при этом св. город, центр этой земли, несет на себе проклятие Спасителя (см.: Мф 23. 38; Лк 13. 35 - Iust. Martyr. Dial. 25. 5; Hieron. Ep. 44 (46). 8-11). Формирование этого представления приобретает апологетический характер на фоне утраты территории С. з. евреями и разрушения Иерусалима и храма в ходе Иудейской войны. Предание С. з. во власть язычников в христ. учении связывается с отвержением евреями Иисуса Христа и пролитием Его крови (Orig. Contr. Cels. VIII 42; Tertull. Apol. adv. gent. 26, 3). Распятие Иисуса Христа - основная причина того, что храм никогда не будет восстановлен, а С. з. будет навсегда в запустении (Ioan. Chrysost. Adv. Jud. 5. 1; 8. 5).

Утрата прежнего значения С. з. как места богопочитания не противоречит ее ценности в эсхатологической перспективе в свете идей хилиазма, подразумевающих «воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме» и царство праведников в обновленной жизни на месте Иудеи и Израиля (см.: Деян 1. 4, 11; Откр 20. 1-5; Iust. Martyr. Dial. 80 ff.). После отвержения евреями Спасителя христиане, принадлежащие по происхождению к различным народам (ср.: Зах 2. 11; Ис 2. 2-3), как подлинные сыны Авраама по праведности в вере получают в наследие С. з. «в воскресение праведных» (Iren. Adv. haer. V 32. 5) и «в бесконечную вечность» (Iust. Martyr. Dial. 119. 5). После того как учение о земном царстве праведников достаточно рано теряет свою убедительность, все больше влияния в христ. источниках получает спиритуализированное представление о С. з.: она становится образом высшей реальности и превращается в умозрительную концепцию посредством символического истолкования библейских свидетельств. В становлении этой концепции можно увидеть влияние полемики с учением иудейского мессианства, предполагающим восстановление земного владения территорией С. з.

Разорение С. з. и прекращение отождествления истинного богопочитания с конкретным местом (Ин 4. 21-23) оказывают влияние на формирование в христ. учении представления о наследовании небесных града и земли взамен утраченных земных (Orig. In Jesu Nav. 17. 1). Уже в ряде текстов НЗ обнаруживаются идеи о преходящем характере земного града по сравнению с небесным отечеством и родиной на небесах (Евр 11. 13-16; 13. 14), о небесном Иерусалиме (Гал 4. 26; Евр 12. 22; ср.: Откр 21-22), т. е. о новых реальностях, прообразом к-рых являлась реальная территория С. з. Всякая земля в ее нынешнем состоянии уступит место «новой земле», где царствует правда (Мф 24. 35; 2 Петр 3. 10-13). В этом контексте обращенное к потомкам Авраама обетование о даровании С. з. «навеки» (Быт 13. 15) понимается как указание на начало будущего века, когда христиане как подлинные наследники откровения ВЗ будут ее населять (Aug. De civ. Dei. 16. 21). Гиперболическое ветхозаветное описание обещанной Моисею С. з. (Исх 3. 8) не может относиться к к.-л. частям земной Иудеи, к-рая несет, как и любая др. страна, проклятие первородного греха и поэтому рассматривается как прообраз будущего небесного царства (ср.: Пс 36. 29 - Orig. Contr. Cels. VII 28-29). В отличие от обетования о С. з. Моисею Христос, обещающий блаженство наследия земли кротким (Мф 5. 5), говорит о гораздо лучшем сокровище, которое относится не к земной области, но к «небесной стране, где будут обитать души, любящие Бога и следующие Его учению» (Euseb. Demonstr. III 2. 10). При этом прообразовательное понимание С. з. противопоставляется земному, плотскому отношению к ней, присущему иудеям (Hieron. Ep. 105 (109). 6). В этом контексте происходит аллегорическое истолкование образа С. з.: она стала рассматриваться в качестве символа Церкви, к-рую с пришествием Христа составляют все народы (Idem. In Zach. 2. 3-5; Cyr. Alex. In Is. 14. 20). Если иудеи подразумевали под С. з. землю Иудеи, то для христиан она указывает на плоть Господа, Которая становится райским благом для тех, кто облеклись в нее благодаря действию Духа Святого (Tertull. De resurr. 26. 11-13).

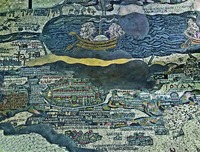

В течение первых 3 веков раннехрист. авторы почти не проявляли внимания к С. з. как к месту религ. поклонения; сохранились лишь разрозненные свидетельства об интересе отдельных авторов к ее земным реалиям. Так, напр., у сщмч. Иустина Философа представлено топографическое описание места рождения Спасителя (Iust. Martyr. I Apol. 34), Ориген упоминает о посещении С. з. «ради изыскания следов Иисуса» в экзегетических целях (Orig. In Ioan. comm. VI 40). Представление о С. з. меняется в IV в., когда, несмотря на учение о преходящей реальности земного града, на первый план в сочинениях христ. авторов выходит интерес к реалиям земного Иерусалима и окружающим его землям. Идея С. з. обретает связь с присутствием христиан на ее территории, к-рая стала рассматриваться как священное место единого Божественного Откровения. Наряду с символическим пониманием С. з. происходит процесс ее реальной христианизации, что приводит к возникновению в IV-V вв. т. н. сакральной топографии. Центральная роль в этом движении, включающем и постройку культовых зданий на С. з., и формирование традиций паломничества, принадлежала трудам Евсевия, еп. Кесарии Палестинской, к-рый составил историко-топографическое описание памятных мест С. з.- «Ономастикон», и блж. Иеронима Стридонского, к-рый, переведя труд последнего на лат. язык, также представил основы христ. понимания образа С. з. в письме «О земле обетованной» (Hieron. Ep. 105 (109)). Этот процесс нашел отражение в возникновении начиная с IV в. жанра итинерариев, произведений, отражающих становление традиции почитания священных мест на С. з. (критическое издание основных источников IV-VII вв.: CCSL. T. 175-176). При этом весьма часто в паломнической литературе вместо С. з. употребляется новозаветное выражение «земля обетованная» (terra repromissionis - Beda. De loc. sanct. 5. 1; 19. 4; Eger. Itiner. 12. 5). Наглядное отражение представление о христ. понимании С. з. того времени находит в идеализированном схематичном изображении ее основных памятных мест на т. н. мозаичной карте VI в. из г. Мадаба. Вслед за библейским свидетельством (4 Цар 5. 17) частицы С. з. (т. е. ее почва) приобретают статус целебных реликвий (см., напр.: Aug. De civ. Dei. XXII 8. 6).

Посещая С. з. как место единого Божественного Откровения обоих заветов, христиане обретают сопричастность событиям Свящ. истории посредством мистического общения, переживаемого в литургическом служении. Как следствие одного из проявлений паломничества становится палестинское монашество, возникновение которого в IV-V вв. связано по большей части с прибывшими из разных стран христианами, готовыми к аскетическому подвигу, привлеченными желанием поклониться святыням С. з. Для богословов того периода само нахождение на С. з становится одним из критериев исповедания правой веры, поскольку ее жители «ежедневно словно бы осязают истину веры в этих самых священных местах» (Cyr. Scyth. Vita Sabae. 57). Через Страсти и Воскресение Христово земля иудейская вместе с Иерусалимом теперь воспринимается христианами С. з., или землей обетованной (см., напр.: Hieron. Ep. 105(109). 2, 3; Cyr. Alex. In Is. 13. 2). По словам блж. Иеронима, через явление в этих краях Спасителя земля, к-рая «напоилась кровью Господней… становится гораздо священнее, нежели ранее», а значит места Его проповеди и страданий надлежит сделать достойными поклонения (Hieron. Ep. 44(46). 5, 8). Несмотря на присущее всем христианам особое почтительное отношение к С. з. и Иерусалиму (Cyr. Alex. In Is. 19. 16-17), раннехрист. богословие сохраняет осторожное отношение к паломничествам, которые не считались необходимой добродетелью для спасения. Пребывание на С. з. не приближает к Богу, для христианина важнее очищение внутреннего человека (Greg. Nyss. Ep. 2. 8, 10, 16-18). И без посещения С. з. отверзаются врата Царства тому, у кого «Царствие Божие внутри… есть» (Лк 17. 21), и тем, кто «несут свой крест и ежедневно воскресают со Христом» (Hieron. Ep. 54(58). 3). Заложенные в учении древней Церкви основные аспекты восприятия С. з. как родины христ. веры наряду с символическим и культовым отношением к ее значению сохраняются в христ. традиции и в наст. время.