Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

- Жизнь, деятельность, сочинения

- Происхождение, юные годы, образование

- Участие в деятельности Христианского братства борьбы и Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьёва (1905-1908).

- Странствия по России и литературно-публицистическая деятельность (1909-1919).

- Московский проповедник и духовник (1920-1928)

- Последняя ссылка (1928-1931)

- Богословские идеи

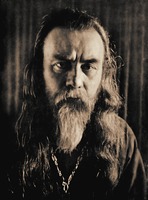

СВЕНЦИЦКИЙ

Валентин Павлович (30.11.1881, Казань - 20.10. 1931, Канск (ныне Красноярский край)), прот., правосл. религиозный писатель, публицист, богослов; в 20-х гг. XX в. известный московский проповедник и духовник, настоятель храма свт. Николая Чудотворца на Ильинке (1926-1928).

Жизнь, деятельность, сочинения

Происхождение, юные годы, образование

С. род. в семье польск. дворянина католич. вероисповедания Болеслава Давида Карловича Свенцицкого (1832-1896) и правосл. мещанки Елизаветы Федосеевны Козьминой (1852-1927). Предшествующий 1-й брак его отца не был официально расторгнут католич. Церковью, поэтому С. был признан незаконнорожденным и получил отчество по имени восприемника при крещении, которое состоялось 3 дек. 1881 г. в казанском Успенском соборе (Чертков. 2017. С. 3). В копии метрического свидетельства С. в качестве даты рождения указан 1879 г., однако эти сведения ошибочны. Из замечаний самого С. и свидетельств др. источников следует, что С. род. в 1881 г., однако, поскольку родившиеся после 1880 г. мещане в то время подлежали призыву на воинскую службу, родители С., желавшие обеспечить ему успешную светскую карьеру, убедили регистрировавшего крещение священника изменить дату рождения в метрической записи на более раннюю (см.: Он же. 2010). Значительное влияние на формирование мировоззрения С. в детские годы помимо родителей, религиозность к-рых была формальной и поверхностной, оказала его бабушка по материнской линии, Ю. И. Козьмина (урожд. Холгоненко), под влиянием к-рой у С. сложился устойчивый интерес к правосл. вере (см.: Свенцицкая. 1984. С. 186; Чертков. 2017. С. 3-4). Кончина бабушки в нач. 90-х гг. XIX в. впервые побудила С. к размышлениям о неотвратимости смерти и смысле жизни (ср. позднейшие воспоминания С.: Свенцицкий. Собр. соч. 2008. Т. 1. С. 63-65, 190, 204-205).

С. получил начальное образование в 3-й казанской гимназии, где проучился 5 лет (1891-1895). В 1895 г. семья С. переехала в Москву. С. учился в 1-й классической гимназии, однако был вынужден покинуть ее по причине конфликта с законоучителем. Из архивных документов следует, что конфликт С. с иереем Михаилом Добровольским произошел 25 апр. 1898 г., после чего мать С. подала прошение о его отчислении из гимназии по болезни. Др. сведения содержатся в воспоминаниях М. Б. Свенцицкой, которая, относя конфликт к казанскому периоду, утверждает, что С. спорил с законоучителем 3-й казанской гимназии иереем Алексием Молчановым (впосл. занимавшим кафедру экзарха Грузии - см.: Свенцицкая. 1984. С. 186-187). Однако в заметке по случаю кончины Молчанова (см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2016. Т. 4. С. 589-592) С. не говорит о к.-л. конфликте; напротив, он вспоминает, что в ходе доверительной беседы на исповеди свящ. А. Молчанов смог разрешить мучившие его сомнения в истинности библейского повествования о творении мира (объяснив, что библейский «день» может пониматься как «период») и показал ему силу христ. веры. Т. о., Свенцицкая ошибочно перенесла московский конфликт в Казань.

Прекращение обучения в 1-й классической гимназии совпало по времени с пережитым С. внутренним религ. кризисом, о к-ром он впосл. вспоминал так: «Я был гимназистом шестого класса, потерявшим веру, дошедшим до отчаяния. Мне казалось, что жизнь моя кончена» (см.: Он же. 1999. С. 382). Определяющую роль в преодолении кризиса сыграла встреча С. с оптинским старцем прп. Анатолием (Потаповым), который в то время был еще простым монахом и не имел священного сана, однако уже принимал приходивших к нему за наставлениями посетителей. В результате беседы со старцем, в ходе которой последний обратился к С. с кратким советом: «Не торопись!», у С. сложилась твердая уверенность в том, что духовное возрастание христианина происходит постепенно и неизбежно сопровождается искушениями и падениями, к-рые, однако, не должны погружать человека в отчаяние. Впосл. С. еще неск. раз посещал прп. Анатолия и считал его своим духовным отцом (см.: Там же. С. 385; ср.: Там же. С. 171).

В 1898-1899 гг. С. начал вести независимую от матери жизнь; по его собственным воспоминаниям, он зарабатывал средства к существованию как тяжелым физическим, так и лит. трудом. Дополнительные сложности создавало слабое здоровье С.: он с детства страдал хроническим воспалением легких, которое лишь немного облегчали рекомендуемые ему врачами поездки в Крым (см.: Нашедшие Град. 2017. С. 117-118). С 1900 г. С. обучался в московской частной гимназии Ф. И. Креймана и в 1903 г. успешно окончил гимназический курс (см.: Чертков. 2017. С. 4). В том же году С. был зачислен на историко-филологический фак-т Московского ун-та (восходящие к сообщению Свенцицкой сведения о том, что С. обучался сразу на 3 факультетах, не соответствуют действительности; см.: Он же. 2010; ср.: Свенцицкая. 1984. С. 188).

В первые годы обучения в ун-те С. усвоил философские и религ. идеи Вл. С. Соловьёва; самостоятельно и вместе с друзьями изучал сочинения И. Канта, A. Шопенгауэра и Ф. Ницше; вступил в Историко-филологическое студенческое об-во, к-рым руководил кн. С. Н. Трубецкой (1862-1905); был инициатором открытия секции истории религии, председателем к-рой стал С. А. Котляревский (1873-1939). В ун-те С. познакомился с В. Ф. Эрном (1882-1917), к-рый обратил внимание на С. после публикации в 1903 г. его юношеского рассказа «Назначение» (текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2008. Т. 1. С. 486-508). Эрн в восторженных выражениях отзывался о личности и мировоззрении С., отмечая внутреннюю силу и убедительность его выступлений на религ. и общественные темы (см. свидетельство Эрна в письме от 9 окт. 1903: Нашедшие Град. 2017. С. 75-76). Вскоре С. оказался включен в уже сложившийся круг близких друзей Эрна, куда входили П. А. Флоренский (1882-1937; священник с 1911), А. В. Ельчанинов (1881-1934; священник с 1926), а впосл. также Б. Н. Бугаев (Андрей Белый; 1880-1934), С. Н. Булгаков (1871-1944; священник с 1918) и др. (см.: Чертков. 2008. С. 633). О наличии у С. уже в это время интереса к активному участию в политической борьбе свидетельствует его кратковременная поездка во 2-й пол. 1903 г. в Болгарию и Македонию. С. намеревался оказать помощь участникам восстания против власти Османской империи, присоединившись к их группам (вероятно, в качестве врача), однако вслед. отсутствия поддержки со стороны европ. христ. гос-в эти группы были вынуждены свернуть деятельность, так что к нач. 1904 г. С. вернулся в Москву (подробнее см.: Нашедшие Град. 2017. С. 82-83. Примеч. 1; Свенцицкий. Собр. соч. 2008. Т. 1. С. 147-160; 2016. Т. 4. С. 125-128). После революционных событий 1905 г. обучение в ун-те отошло для С. на второй план; основное внимание в 1905-1908 гг. он уделял общественно-политической деятельности и публицистике. В 1907 г. С. был исключен из ун-та по причине невнесения платы за обучение; на последующую просьбу о восстановлении руководство ун-та ответило отказом, сославшись на политическую неблагонадежность С. (см.: Чертков. 2008. С. 634). Т. о., С. не удалось окончить университетский курс и получить диплом.

Участие в деятельности Христианского братства борьбы и Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьёва (1905-1908).

События 9 янв. 1905 г. (т. н. Кровавого воскресенья) побудили С. включиться в политическую борьбу. Как и многие представители правосл. интеллигенции, С. был возмущен позицией правосл. Церкви, иерархи которой либо безмолвствовали, либо полностью поддерживали проводимую императорской властью политику жесткого подавления любых народных возмущений (см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 41-42). Вместе с Эрном, который по призыву С. срочно вернулся в Москву из Швейцарии, С. в кон. янв. 1905 г. отправился в С.-Петербург в надежде склонить высшее духовенство к изданию окружного послания «в защиту всех справедливых христианских требований, выдвинутых освободительным движением» (см.: Нашедшие Град. 2017. С. 141-142; Свенцицкий. Собр. соч. 2008. Т. 1. С. 93; Т. 4. С. 601-602). С. рассчитывал, что в послании церковные иерархи объявят о недопустимости для христиан любого убийства, осудят неограниченную имп. власть, отвергнут практику воинской присяги, которая заставляла войска выполнять даже наиболее безнравственные распоряжения власти (см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 42-43). Составленный С. и Эрном проект послания был представлен на организованном Д. С. Мережковским (1865-1941) собрании, на к-ром присутствовали друзья и единомышленники Мережковского, в т. ч. З. Н. Гиппиус (1869-1945), Д. В. Философов (1872-1940), В. В. Розанов (1856-1919), В. А. Тернавцев (1866-1940), П. П. Перцов (1868-1947), А. В. Карташёв (1875-1960). В ходе этой встречи и последующих дискуссий выявилось принципиальное отличие позиции Мережковского и др. приверженцев «нового религиозного сознания» от подхода С. и Эрна: если первые скептически относились к любым попыткам сотрудничества с РПЦ, подвергали критике не только историческое православие, но и мн. догматы правосл. вероучения, то вторые, не ставя под сомнение правосл. догматику, надеялись на то, что РПЦ сможет внутренне обновиться и переродиться в результате возвращения к евангельским нравственным идеалам и полного пересмотра провозглашаемого Церковью социального и политического учения (см.: Нашедшие Град. 2017. С. 444-447).

Не получив ожидаемой поддержки от петербургского духовенства и интеллигенции, С. и Эрн после возвращения в Москву приняли решение создать новое религиозно-политическое движение - Христианское братство борьбы (далее - ХББ). Помимо С. и Эрна, руководивших деятельностью ХББ и готовивших основные публикации, выходившие от имени движения, активное участие в деятельности ХББ принимали Ельчанинов, Андрей Белый, А. С. Глинка (Волжский; 1878-1940), прот. Константин Аггеев (1868-1921), И. А. Беневский (1880-1920), Д. В. Шер (1885-1942), Б. Е. Сыроечковский (1881-1961), Д. Д. Галанин (1886-1978) и др.; Флоренский соглашался с основными идеями ХББ (напр., см.: Там же. С. 215: «...со статьей Свенцицкого согласен вполне»; об участии Флоренского в популяризации программного сочинения С. «Правда о земле» см.: Там же. С. 309-310), однако значительного интереса к прямому участию в политической работе не проявлял. В нач. февр. 1905 г. в Москве в виде листовки было издано объявление о создании ХББ вместе с 1-й краткой программой. В листовке целью деятельности ХББ объявлялось «осуществление вселенской правды богочеловечества во всемирно-историческом процессе»; для достижения этой цели христиане всех исповеданий и национальностей призывались к «борьбе с безбожной светской властью». Как 3 первоочередные задачи были выделены: 1) «борьба с самым безбожным проявлением светской власти - с самодержавием»; 2) «борьба с пассивным состоянием Церкви в отношении государственной власти»; 3) «утверждение в социально-экономических отношениях принципа христианской любви, содействующего переходу от индивидуально-правовой собственности к общественно-трудовой» (см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 44-45; ср. эти же пункты с пояснениями С.: Там же. С. 13-20). В качестве ответа на изданное Святейшим Правительствующим Синодом 14 янв. 1905 г. послание, в к-ром осуждались народные выступления, будто бы спровоцированные «врагами отечества», и содержались призывы к безоговорочной покорности властям, С. написал обращение ко всем правосл. христианам, в к-ром царская власть осуждалась за убийства мирных граждан, а Синод - за оправдание этих убийств; отмечалось, что на послании Синода лежит «явная печать антихриста» (см.: Там же. С. 46, 588; Нашедшие Град. 2017. С. 146-148). Листовка с этим обращением была расклеена по всей Москве в ночь на 17 февр. 1905 г.; в распространении принимали участие С., Эрн и др. участники ХББ (см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 588; ср.: Там же. 2016. Т. 4. С. 601). С. и Эрну удалось организовать под Москвой небольшую нелегальную типографию, в которой весной-летом 1905 г. были отпечатаны еще несколько воззваний ХББ: 1) «К войскам» (текст см.: Там же. 2009. Т. 2. С. 47-49); 2) «К епископам Русской Церкви» (текст см.: Там же. С. 21-35); 3) «К обществу» (текст см.: Там же. С. 36-38); 4) «К рабочим» (текст см.: Там же. С. 39); 5) «О задачах христианского братства борьбы» (текст см.: Там же. С. 13-20); 6) «К крестьянам» (см.: Там же. С. 590. Примеч. 127). Все эти памфлеты рассылались единомышленникам и общими усилиями нелегально распространялись в народных кругах.

К сер. 1905 г. у участников ХББ сложились общие представления о том, какой должна быть его деятельность. Вдохновлявший первоначально С. проект созыва некоего «христианского съезда» священства и мирян, в ходе которого могла бы быть выработана и утверждена программа насущных церковных реформ (напр., см.: Нашедшие Град. 2017. С. 210), вскоре был оставлен вслед. его практической нереализуемости в условиях усиления реакционной политики гос. власти. Для популяризации идей ХББ были избраны 2 основных пути: 1) создание философского об-ва, к-рое могло бы выступать в качестве формы легализации для ХББ и служило бы центром общественно-просветительской работы; 2) публикация книг и периодики религиозно-философского и социально-политического содержания.

В нояб. 1905 г. Эрн подал московскому градоначальнику уведомление об открытии и проект устава Московского религиозно-философского об-ва памяти Вл. Соловьёва (далее - МРФО); в список учредителей об-ва входил и С. (см.: Там же. С. 197-200; о деятельности МРФО в целом см.: Носов. 1999; Половинкин. 2010; Ермишин. 2011; Волков. 2020). Устав был официально утвержден лишь 1 авг. 1906 г., однако участники буд. об-ва уже с весны 1905 г. устраивали общие собрания на частных квартирах. В ходе одного из таких собраний, состоявшегося 21 нояб. 1905 г., С. был прочитан доклад «Христианское братство борьбы и его программа» (текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 40-64; ср.: Волков. 2020. Вып. 1(65). С. 94-95), впосл. изданный в виде брошюры; в нем С., ничего не говоря о составе ХББ и не идентифицируя себя как одного из его основоположников, предлагал «объективный» обзор деятельности ХББ весной - осенью 1905 г. и обильно цитировал изданные ХББ в этот период воззвания. Офиц. учредительное собрание МРФО состоялось 29 окт. 1906 г.; С. вошел в число членов совета об-ва. Регулярные публичные и закрытые заседания МРФО начались в нояб. 1906 г. (см.: Нашедшие Град. 2017. С. 276-277). На 1-м публичном заседании Булгаков выступил с докладом «Достоевский и современность»; присутствовало более 500 слушателей (см.: Там же. С. 285. Примеч. 1). На последующих заседаниях выступали Эрн («Методы исторического исследования и «Сущность христианства» А. Гарнака»; «О жизненной правде»), Галанин («Мое религиозное мировоззрение»), свящ. К. Аггеев («Голгофский крест и принцип Бранда «всё или ничего»»), П. П. Серебровский («Христианство и социализм»), Н. А. Бердяев («Великий инквизитор Достоевского»), архим. Михаил (Семёнов; 5 нояб. 1907 лишен сана в РПЦ; в 1908 перешел в старообрядчество, где имел сан епископа; доклад «О будущем типе христианства» был прочитан 6 февр. 1907), Андрей Белый («Социал-демократия и религия»). С. был постоянным участником разворачивавшихся после докладов обсуждений. 4 дек. 1906 г. он выступил с докладом «Террор и бессмертие» (текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 246-267), к-рый из-за содержавшегося в нем объяснения и косвенного оправдания революционного террора стал предметом острых дискуссий и привел к кратковременному запрету собраний МРФО властями; 16 февр. 1907 г. - с докладом «Религиозный смысл «Бранда» Ибсена» (текст см.: Там же. С. 189-212). В нач. 1907 г. участники МРФО приняли решение организовать адресованные более широкой аудитории лекционные курсы, дав им общее название «Вольный богословский университет». В рамках этой инициативы С. выступил с лекциями «Лев Толстой и Вл. Соловьёв» (текст см.: Там же. С. 324-338) и «Религия здравого смысла» (текст см.: Там же. С. 339-351), в к-рых обосновывал религиозно-философское преимущество метафизики богочеловечества Вл. Соловьёва в сравнении с этическим рационализмом Л. Н. Толстого. Другие курсы лекций читали Эрн («Социализм и христианство»), Н. Ф. Каптерев («Старообрядчество и Церковь в XVII в.»), М. М. Тареев («Христианская проблема и русская религиозная мысль»); были запланированы лекции Флоренского под общим названием «Философское введение к христианской догматике», однако этот курс не состоялся (см.: Волков. 2020. Вып. 1(65). С. 113-114). После летнего перерыва, осенью 1907 г., лекционные курсы Вольного богословского ун-та не возобновились; собрания МРФО стали проводиться реже (перечень докладов см.: Там же. Вып. 4(68). С. 36-46). С. в сезоне с осени 1907 до весны 1908 г. выступал дважды: 8 нояб. 1907 г.- с докладом «Смысл любви» (текст не обнаружен; ср.: Нашедшие Град. 2017. С. 388; Волков. 2020. Вып. 4(68). С. 38-39); 29 янв. 1908 г.- с докладом «Мировое значение аскетического христианства» (текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 487-508; ср.: Волков. 2020. Вып. 4(68). С. 41-42). Во 2-м докладе, к-рый стал последним из прочитанных С. на заседаниях МРФО, среди прочего содержалась жесткая критика позиции Розанова, упрекавшего правосл. традицию в том, что в ней плоть оказалась порабощена и умерщвлена аскетизмом, возведенным в основополагающий принцип религ. жизни. Отвечая разнообразным критикам правосл. аскетизма, С. настаивал на том, что каждый христианин должен в той или иной форме пройти через аскетический подвиг, предполагающий реальное пребывание в уединении и деятельную борьбу с собственными греховными желаниями.

Издательская деятельность ХББ, в к-рой С. неизменно принимал самое активное участие, была весьма разноплановой. В кон. 1905 г. члены ХББ решили издавать «Религиозно-общественную библиотеку». В 1-й серии предполагалась публикация адресованных интеллигенции программных сочинений; во 2-й - объяснявших идеи ХББ брошюр, обращенных к широким народным кругам; в 3-й - переводов произведений иностранных авторов. В рамках «Религиозно-общественной библиотеки» были изданы брошюры С. «Христианское братство борьбы и его программа» (Сер. 1. Вып. 2; текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 40-64), «Что нужно крестьянину?» (Сер. 2. Вып. 1; текст см.: Там же. С. 73-80), «Правда о земле» (Сер. 2. Вып. 10; текст см.: Там же. С. 81-118), а также сочинения Эрна («Семь свобод», «Христианское отношение к собственности»), Ельчанинова («О самоуправлении») и др. авторов. В качестве 1-го выпуска 1-й серии под двойным авторством - С. и Эрна была выпущена брошюра «Взыскующим града» (текст см.: Там же. С. 119-161). В этом программном сочинении С. подвергал жесткой критике интеллигенцию за «ложь умолчания» и «ложь праздных слов», т. е. за недостаточно правдивое и точное отображение жизни со всеми присущими ей сложностями и противоречиями; обличал «духовный блуд» представителей «нового религиозного сознания», стремившихся заменить правосл. религ. традицию некими новыми духовными исканиями и откровениями; порицал представителей интеллигенции за расхождение между высказываемыми в теоретических рассуждениях убеждениями и практическим образом жизни, который не соответствовал высоким этическим требованиям христианства; обвинял «официальную Церковь», т. е. РПЦ, в том, что она оказалась полностью неспособной выступить против политического и экономического угнетения народа; заявлял, что действительное соединение интеллигенции и народа может быть осуществлено лишь в рамках христианства, в «возрожденной Церкви». В 1906-1907 гг. С. вместе с др. членами ХББ принимал участие в издании еженедельника «Век» и выходившей в качестве приложения к нему б-ки, а в 1907-1908 гг.- еженедельника «Живая жизнь» (подробнее см.: Колеров. 1996. С. 247-263, 269-275). Большой резонанс среди интеллигенции имели выпущенные в составе «Религиозно-общественной библиотеки» 2 сборника под названием «Вопросы религии» (Вып. 1 - 1906; Вып. 2 - 1908). В сборниках были представлены статьи основных участников ХББ и МРФО. Каждый из сборников открывался статьями С.: «Христианское отношение к власти и насилию» (текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 162-188) и «Террор и бессмертие» (публикация доклада на заседании МРФО). В состав сборников входили также статьи Эрна («Церковное возрождение», «О жизненной правде», «Что делать?»), Флоренского («К почести высшего звания», «Столп и утверждение истины» (письма 1-7)), Булгакова («Церковь и культура», «Церковь и государство», «Церковь и социальный вопрос»), Бердяева («Распря Церкви и государства») и др. Для распространения публикуемой лит-ры и др. идейно близких изданий участники ХББ открыли в Москве на Тверской ул. книжный магазин «Братство».

Одним из перспективных путей популяризации идей ХББ его члены считали издание газет для народа. В мае-июне 1906 г. Эрн и Ельчанинов принимали участие в публикации в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия) еженедельной газ. «Встань, спящий!» (вышло 4 номера под разными заглавиями; см.: Колеров. 1996. С. 235-237), организованной свящ. И. П. Брихничёвым (1879-1968; священник с 1903, лишен сана в 1906). После запрета газеты и ареста Брихничёва члены ХББ приняли решение возобновить издание в Москве; одним из наиболее активных авторов и редакторов стал С. Опубликовать удалось лишь 2 выпуска. Первый выпуск вышел 9 июля 1906 г. с подзаголовком «Стойте в свободе»; он имел тираж 30 тыс. экз. и содержал неск. опубликованных без подписи статей С., в т. ч. ст. «Со святыми упокой» (текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 284-286), в к-рой казненные царской властью за террористическую и революционную деятельность И. П. Каляев (1877-1905), С. В. Балмашёв (1881-1902), П. П. Шмидт (1867-1906) и др. объявлялись «святыми», готовыми отдать собственную жизнь ради счастья народа. Осуждая офиц. запрет РПЦ возносить за них заупокойные молитвы, С. в собственной импровизированной молитве выражал уверенность в том, что Господь простит им совершённый ими грех. Послужившую основным поводом для статьи С. казнь Шмидта осуждали и др. члены ХББ. В частности, Флоренский в проповеди «Вопль крови», публично произнесенной 12 марта 1906 г. в Покровском храме МДА и впосл. изданной в виде брошюры, выступил с критикой «пролития крови», в т. ч. смертной казни революционеров, а также с призывом молиться за Шмидта (текст см.: Флоренский П. А., свящ. Богословские труды: 1902-1909. М., 2018. С. 530-535). С. и участники ХББ встретили эту проповедь горячим одобрением и участвовали в ее распространении. Второй номер народной газеты был выпущен 16 июля 1906 г. с подзаголовком «Духа не угашайте». Реагируя на роспуск II Гос. думы, С. в изданной без подписи ст. «Церковь и разгон Думы» резко критиковал РПЦ, обвиняя ее в том, что ее служители вместо обличения осуществляемых гос. властью преступных деяний покорно их одобряют, что проявилось в т. ч. и в оглашении манифеста о роспуске Думы с церковных амвонов; он заявлял, что «вся официальная Церковь отреклась от Христа и предалась в руки антихриста» (текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 295-297).

В 1906-1908 гг. московскими властями было возбуждено неск. уголовных дел против С., нек-рых др. членов ХББ (в т. ч. Эрна и Ельчанинова), а также публиковавших тексты представителей ХББ издателей. Их обвиняли в «возбуждении к ниспровержению существующего в государстве общественного строя», т. е. в пропаганде революционных идей в статьях и книгах. В одном из процессов после произнесенной С. яркой речи ему был вынесен оправдательный приговор (см.: Нашедшие Град. 2017. С. 277-280), однако по др. делам следствие продолжалось, что стало одной из причин, побудивших С. в кон. 1908 г. перейти на нелегальное положение.

Отраженные в публикациях 1905-1908 гг. взгляды С. и его соратников по ХББ нередко не вполне точно характеризуются в лит-ре как «христианский социализм» (обзор суждений и оценок см.: Нашедшие Град. 2017. С. 7-33; также ср.: Шеррер. 2000; Гудилина. 2019). Для такой характеристики есть нек-рые основания, т. к. С. заявлял, что «христиане должны стремиться к осуществлению социализма», понимая под социализмом противоположность капитализму, т. е. стремление к экономической справедливости и равенству в распределении материальных благ (см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 106-110). Однако, соглашаясь с экономической программой социализма, С. не принимал марксистское обоснование социализма и отказывался присоединиться к социализму как к цельной идеологии. По прямому утверждению С., деятельность ХББ неверно отождествлять с «христианским социализмом», поскольку «в центре всего для Братства стоит Христос»; оно «не во внешних условиях полагает все значение и силу прогресса», но в каждом политическом действии стремится к осуществлению «Вселенской Церкви», к реализации «идеи богочеловечества», вслед. чего вся его деятельность имеет в 1-ю очередь религиозный и лишь во 2-ю очередь социально-политический характер (см.: Там же. С. 53, 158, 388, 441). Поэтому более точным обозначением мировоззрения С. в период деятельности ХББ могло бы служить понятие «социальное христианство», т. е. христианство, осмысляемое как сила, способная радикально преобразовать существующие общественные, политические и экономические отношения.

В программных документах ХББ и в разъяснявших их содержание выступлениях и публикациях С. Церковь и гос-во резко противопоставляются как взаимодействующие, но несводимые друг к другу явления. Помещая вопрос о соотношении Церкви и мира в эсхатологический контекст, С. настаивал на том, что христианство в отличие от социализма не утверждает, что на земле когда-либо будет построено царство всеобщего благополучия, идеальное справедливое гос-во, земной рай. По христ. представлениям, вплоть до конца мира возглавляемая Иисусом Христом Церковь как начало добра обречена на борьбу с мировым злом, высшей формой к-рого станет явление в мир антихриста. Хотя полная победа над злом является эсхатологической целью и в этом мире недостижима, задача Церкви и каждого ее члена состоит в том, чтобы постоянно трудиться над наиболее полной реализацией начала добра, проявляющегося в «Христовой любви и Христовой свободе», к-рые создают «идеал полной и всецелой правды людских отношений» (см.: Там же. С. 54, 89-91). Служение добру должно иметь не только индивидуальный, но и общественный характер; христиане призваны не только в частной жизни освобождаться от грехов и приобретать добродетели, но и устраивать совместную церковно-социальную жизнь в соответствии с евангельским учением. Как утверждал С., последняя задача оказалась полностью забыта исторической правосл. Церковью, к-рая в сфере общественных отношений превратилась из «источника и дарохранительницы Добра» в служительницу несправедливого и потому проникнутого антихристовым духом гос-ва, лишающего человека божественного дара свободы и извращающего все отношения между людьми (см.: Там же. С. 91-94). Поэтому С. призывал к проведению без всякого отлагательства в правосл. Церкви радикальных реформ, коренным образом меняющих церковную жизнь и переустраивающих ее на основании евангельского и апостольского учения. В публикациях С. была предложена следующая программа этой церковной «революции»: 1) священнослужители всех степеней должны избираться всеми верующими; все действующие епископы, как назначенные светской властью в противоречие церковным канонам (см.: Ап. 30), должны быть удалены на покой и на их место должны быть избраны новые епископы; 2) Церковь должна быть отделена от гос-ва, что предполагает в т. ч. отмену финансирования Церкви со стороны гос-ва, отмену наказания за т. н. религ. преступления, отмену практики присяги; 3) Церковь должна быть отделена от школы; религ. образование должно быть не принудительным, а добровольным, и даваться в храме (см.: Там же. С. 56, 59-60); 4) основой церковной жизни должны стать общины христиан; эти общины призваны по общему согласию устраивать богослужебную жизнь, руководствуясь «непосредственным вдохновением и свободным религиозным творчеством» (см.: Там же. С. 57); 5) в христ. общинах постепенно должен быть реализован существовавший в апостольские времена идеал общности имущества; в результате добровольного отказа христиан от частной собственности труд станет «общим, справедливым и религиозным», а все продукты производства будут распределяться сообразно потребностям между членами общины (см.: Там же. С. 58). Для проведения в жизнь указанных реформ С. предлагал созвать всероссийский церковный Собор с равноправным участием духовенства и мирян. Т. о., отделившись от гос-ва и отказавшись от политики религ. принуждения во всех ее проявлениях, Церковь сможет стать для мира и гос-ва образцом, подающим пример справедливой и морально безупречной индивидуальной и социальной жизни. Поскольку во взаимоотношениях с гос-вом Церковь руководствуется евангельскими принципами, для ее членов, согласно т. зр. С., недопустимо исполнение любых противоречащих этим принципам требований гос-ва, в т. ч. несение воинской повинности (см.: Там же. С. 57; ср.: Там же. С. 96-98, 106).

Устройство любого гос-ва всегда будет менее справедливым и менее совершенным, чем устройство христ. Церкви, однако под влиянием вернувшейся к своей подлинной природе Церкви гос-во может быть преобразовано т. о., что оно будет уже не препятствовать, а способствовать тому, чтобы Церковь осуществляла на земле заповеданное ей Господом служение. Исходя из этого принципа, С. предлагал программу необходимых с учетом наличной политической ситуации в России политических реформ: 1) созыв Учредительного собрания путем всеобщих, прямых и равных выборов его делегатов; 2) преобразование гос. устройства России из монархии в демократическую республику; 3) амнистия всех преследуемых за политические или религ. взгляды; 4) учреждение независимых судов; 5) принятие законов о полной свободе слова и печати; 6) переустройство политической и экономической системы (органы управления, налоговая политика и т. п.) на демократических и социалистических началах; 7) введение всеобщего, бесплатного и обязательного школьного образования (см.: Там же. С. 61-64, 99-105).

Обсуждая проблему допустимых средств политической борьбы, С. резко выступал против позиции Толстого и его последователей, проповедовавших учение о непротивлении злу силой. С. настаивал на том, что из этого учения следует признание насилием всякого активного проявления любви, и призывал «разграничить допустимое и недопустимое насилие» (см.: Там же. С. 351). Согласно объяснениям С., неверным является рассмотрение насилия и убийства как тождественных по своей природе. Исключительность убийства связана с тем, что в случае убийства полностью отрицается бессмертная личность убиваемого человека, к-рый из самоцели превращается лишь в средство для достижения др. цели. Христианин по религ. основаниям не может согласиться с таким отрицанием, поэтому любое убийство (в т. ч. убийство на войне и смертная казнь) для христианина является безусловно недопустимым (см.: Там же. С. 175-181). Не предполагающее убийства насилие допустимо для христиан в том случае, если оно не ограничивает по-христиански понятую человеческую свободу, т. е. свободное следование человека по пути добра. Т. о., насилие допустимо для христиан лишь в той мере, в какой оно есть «насильственное ослабление зла», т. е. служит для обуздания и преодоления зла и греха (см.: Там же. С. 181-188). Опираясь на эти религ. принципы, С. считал дозволительными для христиан средствами политической борьбы лишь мирные средства: агитацию и пропаганду, создание общественных орг-ций, шествия и демонстрации, забастовки (см.: Там же. С. 114-116). Встречающееся как у современников С., так и у отдельных совр. исследователей утверждение о том, что С. одобрительно относился к революционному террору, в значительной мере основывается на непонимании его позиции. Даже в наиболее радикальных рассуждениях, встречающихся в статьях «Террор и бессмертие» и «Со святыми упокой», С. не призывал к террористической деятельности и не утверждал, что участие в ней допустимо для христиан. Называя революционных террористов «святыми» и говоря о нравственной оправданности их поступков, С. указывал на то, что они руководствуются любовью к народу и сознательно идут на смерть ради народного блага; с этой т. зр. их поступки являются более справедливыми и нравственно высокими, чем равнодушие обывателей и совершаемые от лица гос. власти убийства и казни. С. допускал, что «нехристиане» (каковыми по мировоззрению являлись большинство русских революционных террористов) с т. зр. их убеждений могут и даже должны совершать справедливые политические убийства (см.: Там же. С. 265). Однако для христиан доступен более высокий путь прощения и христ. любви, «которая поднимается надо всем, дает силы вместить в душу свою страдание жертвы и грех мучителя» (Там же. С. 255). Т. о., хотя нек-рые высказывания С. действительно могут быть поняты как условное и ограниченное оправдание терроризма, его действительной задачей в рассуждениях о революционном терроре было представление христианства как единственного альтернативного революционному насилию пути борьбы за социальную справедливость.

Религиозно-философские и политические убеждения С. периода 1905-1908 гг. находили яркое выражение в создаваемых им в это время художественных произведениях. Показательным примером служит изданная весной 1908 г. повесть-фантазия «Второе распятие Христа» (текст см.: Там же. 2008. Т. 1. С. 5-57). В ней описывается, как воскресший Христос в облике странствующего проповедника является в Москву нач. XX в. Служители Церкви и представители гос. власти с подозрением и неприязнью относятся к Его проповедям, обличающим нравственные пороки и социальную несправедливость (в большинстве случаев С. составляет речи Христа из искусно подобранных евангельских цитат, специально помечая эти цитаты в тексте кавычками), и к совершаемым Им действиям (в т. ч. чудесам), видя в Нем лишь «жида» (критическая аллюзия к весьма распространенному в рус. правосл. среде во времена С. антисемитизму), самозванца, богохульника, крамольника, революционера. Желая наглядно продемонстрировать глубину отпадения РПЦ от евангельских идеалов, С. делает духовенство РПЦ адресатом направленных против книжников и фарисеев евангельских обличений Христа; превращает суд синедриона над Христом в суд собрания столичного духовенства, первосвященника - в митрополита и т. п. Обезумевшая толпа, состоящая из считающих себя «православными христианами» людей, вновь подвергает распятию осужденного светскими и церковными властями Христа. Завершается повесть «голосом с неба»: Бог возвещает, что Иисус, Которого не желавшие следовать Его учению люди распинали на протяжении всей истории, в будущем придет, чтобы судить «тиранов, жестоких поработителей народа, всех гонителей, обагривших землю святой человеческой кровью», «пресыщенных богачей», «земных владык, превративших свободных детей Божиих в рабов и подданных», «пастырей, продавших Церковь князю мира сего» (см.: Там же. С. 55). Критическое отношение С. к состоянию РПЦ отражено и в небольшом рассказе «Отец Яков» (текст см.: Там же. С. 539-546), герой к-рого, простой сельский священник, сопоставляя читаемое им Евангелие и собственное церковное служение, приходит к убеждению во внутренней фальши последнего. В Великий четверг перед литургией он с амвона объявляет собравшемуся в храм народу о том, что прекращает исполнять обязанности священника и уходит «служить Христу в духе и истине» (см.: Там же. С. 546). Т. о., в художественных произведениях С. критика социальной и религ. действительности соединяется с психологическим анализом духовного состояния верующего человека, разрывающегося между стремлением воплощать в жизнь высокие идеалы христианства и реальностью повседневного существования с его лицемерием, пошлостью, соблазнами и грехами (подробнее о лит. творчестве С. см.: Чертков. 2008. С. 636-661).

Проблема раздвоенности человека, глубокого внутреннего разлада между, с одной стороны, принимаемыми и высказываемыми религиозными убеждениями и, с другой стороны, не соответствующей им и отрицающей их реальной внутренней и внешней жизнью, с особой силой была поставлена в опубликованном С. в кон. 1907 г. романе-исповеди «Антихрист» (текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2008. Т. 1. С. 58-225). Подзаголовок романа «Записки странного человека» отсылал к творчеству Ф. М. Достоевского (1821-1881), в частности к его «Запискам из подполья». Сознательно встраивая собственного двойника-героя в ряд обуреваемых внутренними религиозно-философскими сомнениями и противоречиями героев Достоевского, С. стремился открыть новые глубины противостояния «идеала Мадонны» и «идеала содомского», борьбы диавола с Богом, происходящей в «сердцах людей» (ср.: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Он же. ПСС. Л., 1976. Т. 14. С. 100). Задачей насыщенного автобиографическими и исповедальными деталями сочинения С., по его собственному утверждению в послесловии, добавленном во 2-м издании романа, была демонстрация того, что на пути ко Христу для всякого человека обязательна «в том или ином виде встреча с антихристом» (см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2008. Т. 1. С. 224), что «нельзя узнать Христа, не пережив антихриста» (С. признавал этот тезис верным и в поздний период, в проповеди 1925 г.; см.: Он же. 1999. С. 24-25). Не отказываясь от эсхатологического христ. представления об антихристе как о конкретной исторической личности, С. дополняет его идеей «коллективного антихриста», к-рый постепенно складывается и формируется из единичных людей-антихристов, сознательно избирающих служение злу и греху в самых разных формах. Скрупулезно описывая и анализируя в романе-исповеди механизм и процесс осуществления подобного выбора, борьбу между Христом и антихристом в конкретной человеческой личности, С. показывает, как гордость, лицемерие, ложь, разврат и др. страсти и грехи постепенно растлевают душу человека, превращая его в пустую и лживую оболочку, скрывающую под внешним приличием и даже благочестием внутреннего двойника-антихриста (см.: Он же. Собр. соч. 2008. Т. 1. С. 219-224). В качестве силы, способной противостоять погружению личности в зло, представлена бескорыстная и чистая любовь, связывающая героя и Верочку. Однако эта земная любовь не может преодолеть смерть: Верочка погибает во время революционных беспорядков, а потрясенный ее смертью герой утверждается в самоидентификации антихриста. Т. о., конфликт героя в романе не получает положительного решения и он «застывает» в состоянии духовной смерти; вместе с тем в послесловии С. отмечает, что сам он победил в себе образ антихриста и выбрал себе Господина как христианин, т. е. избрал служение Христу (см.: Там же. С. 223). Т. о., отказываясь от внешнего морализаторского отрицания греха, С. осмысляет грех как неизбежный опыт, к-рый переживает всякий человек, как основание для экзистенциального решения об избрании пути служения греху и неверия, т. е. пути смерти, или пути преодоления греха и обретения веры во Христа, т. е. пути воскресения. Поскольку внутри соч. «Антихрист» С. не представлял положительную альтернативу с той же ясностью, с какой в нем было изображено духовное падение героя, некоторые современники С. и позднейшие исследователи находили в романе лишь преувеличенное внимание С. к собственным порокам и даже «публичную эротоманию» (обзор критики см.: Там же. С. 694-705). Напр., Флоренский в письме С. (сохр. в черновике; неизвестно, было ли оно отправлено и прочитано С.) упрекал его в том, что тот в романе «носится с гадостью, словно любуется ею, да и других соблазняет» (см.: Нашедшие Град. 2017. С. 376). Вместе с тем критики признавали психологическую правдивость и убедительность предложенной С. картины; тот же Флоренский в соч. «Столп и утверждение истины» упоминал роман С. как пример лит. изображения того, что в результате развращения от человеческой личности остается лишь ее двойник, существование которого сводится к «слепой похоти и бесцельной лживости» (см.: Флоренский П. А., свящ. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 181-182).

Начиная со 2-й пол. 1907 г. отношения между С. и его коллегами по МРФО становились все более сложными. Исповедальные откровения романа «Антихрист» не могли не оказать влияния на восприятие личности С. его друзьями; в письмах Булгакова, Бердяева, Флоренского 1907-1908 гг. появляются негативные суждения о С. (напр., см.: Нашедшие Град. 2017. С. 330, 388-389, 413, 415). Эрн, лучше всего осведомленный об обстоятельствах его частной жизни, отмечал, что С. переживает глубокий кризис, и колебался между желанием его поддержать и внутренним неприятием его поведения (напр., см.: Там же. С. 376, 378, 388, 397-399, 409, 419-421). Главной причиной кризиса С. были косвенно отраженные в романе «Антихрист» отношения с О. В. Шер (1888-1970) и ее подругой Н. С. Багатуровой (1890-1976). Шер 6 апр. 1908 г. родила дочь Ольгу, к-рую представляла как сироту, привезенную из деревни; Багатурова 21 июля 1908 г. родила дочь Надежду, крестной матерью к-рой стала Шер (см.: Там же. С. 427. Примеч. 3). Отцом этих детей был С. По утверждению Эрна и Ельчанинова, в нояб. 1908 г. обе женщины и дети жили со С. в одном доме. Из свидетельства Ельчанинова в письме Флоренскому следует, что наличие у С. незаконнорожденных детей и некие другие его неблаговидные поступки «открылись» в сер. нояб. 1908 г., после чего участники МРФО предложили ему выйти из состава об-ва (см.: Там же. С. 425-426). В офиц. объявлении, опубликованном в газ. «Русское слово» 21 нояб. 1908 г. с подписями Г. А. Рачинского (председатель МРФО с нояб. 1907), кн. Е. Н. Трубецкого, Булгакова, Глинки, Эрна и Ельчанинова, было сказано, что причиной является «ряд действий, явно предосудительных» (без дальнейших уточнений), и что С. «признал справедливость предъявленных ему обвинений» в письме одному из членов МРФО (подразумевался Эрн) от 18 нояб. 1908 г. (письмо не сохранилось; см.: Там же. С. 427. Примеч. 5; ср.: Там же. С. 426). При этом совет С.-Петербургского религиозно-философского об-ва отказался исключать С. из числа членов (см.: Там же. С. 428). По-видимому, действительной причиной решительного осуждения С. со стороны его друзей и сподвижников по МРФО были не сами по себе его внебрачные связи (Эрн был осведомлен об отношениях С. с Шер и Багатуровой и до разрыва со С.; см., напр.: Там же. С. 317-319, 348, 349), а наличие у него незаконнорожденных детей и слухи о том, что С. поддерживал любовные отношения с двумя женщинами одновременно, причем, возможно, имел связи и с др. девушками (см., напр., лаконичное замечание Розанова: «завел гарем в Москве» - Там же. С. 406. № 406. Примеч. 1). В какой мере эти слухи соответствовали действительности, установить невозможно. Сам С. признал их правоту лишь в части отношений с Шер и Багатуровой; он соглашался с моральной предосудительностью собственных поступков, но вместе с тем отмечал, что друзья не смогли понять внутреннюю мотивацию его поведения (см. письмо С. к Андрею Белому: Там же. С. 430). После беседы с братьями Шер и членами МРФО С. согласился уехать из Москвы и обещал прекратить все связи с Шер и Багатуровой (см.: Там же. С. 426-427). Он выполнил это обещание, т. к. сведения о позднейших контактах между ними отсутствуют. Разрыв между С. и участниками МРФО оказался полным и необратимым. В последующих публикациях и в переписке Эрн, Ельчанинов, Булгаков, Бердяев, А. Белый и др. бывшие друзья либо не упоминали о нем, либо высказывались осуждающе (см., напр., уничижительные «воспоминания» о С. в изданных в нач. 30-х гг. XX в. в СССР мемуарах А. Белого: Белый А. Начало века. М.; Л., 1933). С. косвенно выразил свою позицию в статьях «Они мирно обновляются...» (см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2014. Т. 3. С. 52-56) и «Запоздавшее, но необходимое пояснение» (см.: Там же. С. 112-114), в заметке по поводу кончины Эрна (см.: Там же. 2016. Т. 4. С. 600-603) и в нек-рых др. текстах. Не оправдывая себя, С. упрекал друзей в том, что они, лично не пережившие притягательность и глубину зла, с позиции собственного «самодовольства» не смогли понять трагичность той ситуации, в к-рой он оказался; что они ограничились внешним осуждением там, где он ожидал от них духовной поддержки и помощи в преодолении греха.

Странствия по России и литературно-публицистическая деятельность (1909-1919).

Покинув Москву в кон. нояб. 1908 г., С. посетил Оптину пуст., где, вероятно, встречался и беседовал с прп. Анатолием (Потаповым). С. раздумывал о поступлении в мон-рь, однако не решился на это, т. к. считал состояние совр. правосл. монашества далеким от христ. идеалов (см. собственное свидетельство: Свенцицкий. 1915. С. 115-116). С помощью братьев он оформил фальшивый паспорт на имя Вячеслава Платоновича Платонова, с к-рым в последующие годы путешествовал по России (см.: Нашедшие Град. 2017. С. 434). С. не прекращал активную публицистическую и лит. работу: в 1909 г. он опубликовал драматическую дилогию «Смерть» (текст см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2008. Т. 1. С. 226-269) и «Пастор Реллинг» (текст см.: Там же. С. 270-323); в 1912 г. вышла пьеса «Интеллигенция» (текст см.: Там же. С. 324-421), в которой герой освобождается от погрязшего в пустых речах и беседах сообщества интеллигентов и отправляется вместе с необразованным странником учиться христианству у простого народа. Именно в стремлении лишь отвлеченно рассуждать, в нежелании проповедовать и действовать, жить вместе с народом его жизнью С. публично упрекал бывш. сподвижников по ХББ (поименно названы Булгаков, Флоренский, Эрн), характеризуя их как приверженцев «солидного, барского христианства» (см.: Там же. 2014. Т. 3. С. 596-599). Впечатления от странствий по России С. передавал в кратких путевых очерках; он публиковал их в периодике под псевдонимом Далекий Друг, к-рый часто использовал и в позднейшей публицистике вплоть до 1917 г. Весной 1909 г. С. познакомился с семьей прот. Сергия Краснова (1867-1933), настоятеля храма на хуторе Ново-Никольский близ Царицына (ныне Волгоград); в 1917 г. С. вступил в брак с его дочерью Евгенией Красновой (1892-1986). В 1909-1912 гг. С. подолгу жил в Царыцине; в местных повременных изданиях печатались его статьи социальной и церковно-общественной тематики (поддержка об-в трезвости, борьба с голодом, защита обездоленных, критика деятельности иером. Илиодора (С. М. Труфанова) и т. п.).

Общественная и религ. позиция С. в 1909-1913 гг. в значительной мере определялась его сближением с Брихничёвым и старообрядческим еп. Михаилом (Семёновым), вместе с к-рыми он возглавил движение т. н. голгофских христиан. Печатным органом движения стало периодическое изд. «Новая земля», выходившее в Москве с сент. 1910 по май 1912 г. В появлявшихся почти в каждом номере статьях С. отстаивал прежнюю политическую позицию, критикуя реакционную политику гос-ва и РПЦ, а также поддерживая освободительные тенденции в общественной жизни. В качестве своеобразного «пророка» голгофского христианства участники движения воспринимали тесно сотрудничавшего с «Новой землей» поэта Н. А. Клюева (1884-1937). В предисловии к сборнику стихотворений Клюева «Братские песни: Книга вторая» (1912) С. наиболее последовательно и четко выразил собственное понимание идей голгофского христианства (текст см.: Там же. С. 610-615). Согласно его рассуждениям, целью мирового процесса является «искупление земли», т. е. освобождение земли от «господства страдания, зла и смерти» и воплощение «царства Божия на земле». Искупление С. предлагал понимать не как единичный акт, совершённый Иисусом Христом на Голгофе, но как процесс, совершаемый всеми верующими: «Не дано искупление как подвиг единого Агнца - оно дастся как усилие всей земли» (см.: Там же. С. 611). Восходя подобно Христу на Голгофу, христианин переживает все грехи и страдания мира как собственные, поэтому «для голгофского сознания нет чужих грехов, чужих страданий» (Там же. С. 612). Эсхатологическая цель должна быть перенесена с небес на землю: в результате нравственных усилий человечества в «Царстве Божием на земле» произойдет качественное изменение материи, которая «получит бессмертие» (см.: Там же. С. 613). В последнем утверждении можно увидеть связь с учением Н. Ф. Фёдорова (1829-1903) об «общем деле» и о воскрешении предков, однако в отличие от Брихничёва С. прямо не заявлял о своем согласии с учением Фёдорова и специально подчеркивал, что изменение материальных форм не есть только «внешний» и «механический» процесс. В соч. «Религия свободного человека» (С. вел работу над ним с 1910 по 1919 г.; ныне известны лишь отрывки, опубликованные в периодике), развивая учение Вл. Соловьёва о богочеловечестве, С. подчеркивал, что человек не должен «сваливать все на голгофский крест Христов», т. е. лишь внешне веровать в Иисуса Христа и в совершённое Им искупление, но призван сам внутренне уподобляться Христу, становясь сыном Божиим и богочеловеком (см.: Там же. С. 189). С. определял цель земной жизни всякого человека как «творческое раскрытие человеческой личности»: осознав себя «сынами Божьими», люди должны поставить перед собой задачу полного выражения своего божественного начала (см.: Там же С. 190; ср.: Там же. С. 175-176, 178, 182). На этом основании С. предлагал рассматривать все религии как формы выражения личной творческой веры, как более или менее совершенные пути поиска Бога, проходимые человеческими личностями. Отмечая, что все религии «истинны» в той мере, в какой они «выражают личность в данный момент мирового развития», С. вместе с тем выделял понятое вне конфессиональных различий христианство как высшую форму религ. веры, «всечеловеческую религию, которая может служить для выражения абсолютной личности» (см.: Там же. С. 182-184). С этой т. зр. православие и др. христ. конфессии с их догматическим содержанием он предлагал понимать как условные формы исторического существования христианства, не дающие полного раскрытия его всечеловеческой сущности (см.: Там же. С. 184). В свете подобных религ. представлений в публикациях 1910-1913 гг. прежние призывы к реформированию РПЦ дополнились у С. указаниями на необходимость перехода от исторической правосл. Церкви к новой вселенской христ. Церкви, к «апостольскому христианству». С. осуждал «монашеское православие» как «отрицание жизни», утверждал, что «народ душой никогда не примет религию смерти» и что «народное христианство еще не нашло своего полного исторического выражения» (см.: Там же. С. 358). Считая, что в православии идеал «умерщвления плоти» приводит к принижению всего, что основывается на потребностях тела, в т. ч. экономических, социальных и политических отношений, С. заключал, что православие с неизбежностью всегда будет поддерживать реакционную и консервативную гос. политику (см.: Там же. С. 362-363). Публицистика С. и др. представителей голгофского христианства получала отрицательные оценки в православной печати: критики указывали на сектантский характер движения, упрекали С. в проповеди «хлыстовской «истины», что все люди христы», в распространении под видом христианства социалистических идей; для обозначения «секты» даже использовали насмешливое наименование «свенцицканство» (см.: Там же. С. 691-692. Примеч. 415). В публикациях периода голгофского христианства С. весьма близко подошел к либеральной протестант. экклезиологии и высказал ряд неортодоксальных с т. зр. правосл. традиции богословских идей; хотя он никогда прямо не критиковал правосл. догматы (в границах вероопределений Вселенских Соборов) и не призывал единомышленников отделяться от РПЦ, он заявлял, что нек-рые люди, если таково их «требование совести», имеют право выходить из РПЦ (см., напр.: Там же. С. 164-165, 315).

В 1914 г. С. путешествовал по горам Абхазии с целью общения с жившими там правосл. отшельниками; свои впечатления от встреч с ними он изложил в кн. «Граждане неба: Мое путешествие к пустынникам кавказских гор» (см.: Он же. 1915; в издании были помещены также сделанные самим С. фотографии). Рассматривая отшельников как религ. индивидуалистов, ищущих путь спасения и молитвенного служения Богу внутри правосл. традиции, но вне офиц. монастырского монашества, С. проявлял неподдельный интерес к их духовному опыту, однако сам не был готов присоединиться к ним, считая, что его призванием является проповеднически-публицистическая деятельность в миру.

После начала первой мировой войны С., как и мн. представители рус. интеллигенции, в публицистике стал выступать в поддержку рус. армии и пересмотрел прежнюю позицию, согласно к-рой участие в любой войне для христианина является недопустимым. Войну с немцами С. сравнивал со стремлением «вырвать нож из рук разбойника», замечая, что в том случае, когда спасти невинного можно лишь путем убийства нападающего на него виновного, убийство является долгом человека, а война становится «святой», превращается в «мучительную, кровавую, но спасительную операцию» (см.: Он же. Собр. соч. 2016. Т. 4. С. 217-218, 221; ср.: Там же. С. 393-394). В 1915 г. С. стал постоянным автором издаваемой в Петрограде А. А. Сувориным (1862-1937) и адресованной гл. обр. рабочим умеренно-либеральной «Маленькой газеты» (после 13 июля 1917 выходила под названием «Народная газета»). С нач. 1916 г. до прекращения издания осенью 1917 г. он вел в газете под псевдонимом Далекий Друг постоянную рубрику ответов на письма читателей (тексты см.: Там же. С. 164-449). Постепенно общение С. с читателями газеты становилось все более интенсивным. Получая в месяц более 500 писем, он в личной переписке и публично на страницах газеты отвечал на самые разнообразные вопросы жизненного и идейного характера (напр., о самоубийстве, о несчастной любви, о воспитании детей, о положении рабочих), выполнял для читателей роль своеобразного психолога и наставника, собирал пожертвования для неимущих и помогал в поиске работы, публиковал серии научно-популярных статей в рубрике «Народный университет», планировал издавать религ. ж. «Новая земля» и «собрать единомышленников в общую семью», создав «христианскую организацию, спаянную единством духовной жизни» (см.: Чертков. 2017. С. 23-24).

Февральскую революцию 1917 г. С. встретил восторженно, увидев в ней начало долгожданного политического и религ. освобождения народа (см.: Свенцицкий. Собр. соч. 2016. Т. 4. С. 385-392, 471-474). В публикациях весны-лета 1917 г. С. призывал к суду над отрекшимся от престола имп. мч. Николаем II Александровичем (см.: Там же. С. 528-529); к «политической чистке» в РПЦ с целью изгнания из Церкви «ставленников самодержавия», поддерживавшего царизм «погромного» и реакционного духовенства (см.: Там же. С. 484, 487); к полному отделению Церкви от гос-ва; к созыву общецерковного Собора с обязательным участием белого духовенства и мирян (напр., см.: Там же. С. 484, 521-524), и т. п. Поддерживая политическую программу Временного правительства, в т. ч. призывы к войне с Германией до победного конца (см.: Там же. С. 393, 410-412), С. критически отзывался о большевиках, к-рых считал герм. агентами, выполняющими задачу политического ослабления и разрушения России как гос-ва (см.: Там же. С. 536-538, 554-557).

Весной 1917 г. С. планировал занять должность тюремного священника Александровского централа близ Иркутска (см.: Там же. С. 413). Этот замысел не был осуществлен, однако у С. сохранялись стремление к священническому служению и надежды т. о. «изнутри» принять участие в буд. обновлении РПЦ: «...когда я принимал сан священника, мне представлялась деятельность пастыря как деятельность реформатора, который должен содействовать исправлению всевозможных недочетов церковной жизни» (Он же. 1999. С. 262). 1 сент. 1917 г. С. получил назначение на должность священника-проповедника 1-й армии Северного фронта; рукоположение состоялось 9 сент. 1917 г. в петроградском Иоанновском мон-ре; 10 нояб. 1917 г. он прибыл к месту служения (см.: Он же. Собр. соч. 2016. Т. 4. С. 658. Примеч. 212).

Октябрьскую революцию 1917 г. С. воспринял как политическую катастрофу; в отличие от мн. прежних сподвижников по освободительной работе, сотрудничество с атеистической большевистской властью он считал для себя недопустимым. После издания большевиками распоряжения об упразднении института военного духовенства (янв. 1918) С. уехал на юг России, где жили родственники его супруги. Первоначально он отказывался присоединиться к белому движению, поскольку рассматривал большевизм как кратковременное явление, к-рое прекратится естественным образом, однако во 2-й пол. 1918 г. принял решение стать проповедником при Добровольческой армии (см.: Чертков. 2017. С. 25). В соч. «Война и Церковь», а также в др. проповедях и брошюрах, изданных в 1919 г., С. поддерживал и благословлял войну против большевиков, отмечая, что вооруженная борьба с «насильниками народа» является священным долгом христианина. В мае 1919 г. С. принимал участие в работе Юго-Восточного Русского Церковного Собора; в представленном в ходе Собора докладе об организации приходской жизни он подчеркивал, что объединенные твердой христ. верой приходские общины призваны стать центрами не только религиозной, но и социальной жизни (подробнее см.: Там же. С. 25-31). В кон. 1919 г. в газ. «Церковные ведомости» была начата публикация «Писем о социализме» С. (изданы лишь 2 вводных письма), в к-рых он отказывался от прежнего положительного отношения к социализму и объявлял веру в возможность христ. социализма «одним из самых страшных наваждений» (см.: Церковные вед. при ВВЦУ ЮВР. Р.-н/Д., 1919. № 6. С. 153-156). После отступления Добровольческой армии из Кубано-Черноморской обл. весной 1920 г. С. остался жить в Туапсе у своего тестя, прот. С. Краснова, а осенью того же года вместе с супругой переехал в Москву (см.: Чертков. 2017. С. 31).

Московский проповедник и духовник (1920-1928)

В Москве С. был назначен заштатным священником в храм Воздвижения Креста Господня на Воздвиженке. Он служил и проповедовал и в др. храмах, в т. ч. за богослужениями, совершаемыми патриархом свт. Тихоном (Беллавиным), к к-рому С. всегда относился с большим уважением, считая его «совестью Русской Церкви» (см.: Свенцицкий. 1999. С. 214-215; ср.: Свенцицкая. 1984. С. 198-199). В 1922 г. С. присоединился к духовенству, поддерживавшему свт. Тихона в его борьбе с обновленчеством (см. «Живая церковь»). По-видимому, именно в процессе идейного противостояния обновленцам С. отказался от нек-рых положений одобряемой им ранее либеральной программы реформирования РПЦ. Он полагал, что революция устранила главное препятствие для нормализации церковной жизни - подчинение Церкви гос-ву, тогда как обновленцы в их стремлении опираться на враждебную Церкви гос. власть вновь возвращают Церковь в состояние порабощения. В условиях гонений на Церковь со стороны большевиков проведение второстепенных канонических и обрядовых реформ церковной жизни С. находил несвоевременным и опасным для единства Церкви. В 1922 г. С. дважды подвергался аресту за публичную критику «Живой церкви» и обновленческого еп. Антонина (Грановского) в произносимых им проповедях (см., напр., записи проповедей 20 июня и 3 авг. 1922 г.: Свенцицкий. 1999. С. 184-188; ср.: Чертков. 2017. С. 31). Во время пребывания в Бутырской тюрьме был сокамерником С. И. Фуделя (1900-1977), в воспоминаниях которого рассказывается об участии С. в совершении тюремных богослужений (см.: Фудель С. И. Собр. соч. М., 2001. Т. 1. С. 93, 108; ср.: Свенцицкая. 1984. С. 197-198). В том же году по обвинению в антисоветской деятельности был приговорен к высылке в Пенджикент (ныне на территории Таджикистана). Во время ссылки С. написал соч. «Тайное поучение» (текст см.: Свенцицкий. 1999. С. 35-116), в к-ром, опираясь на собственный молитвенный опыт и систематизируя наставления церковных писателей (гл. обр. авторов «Добротолюбия»), учил надлежащей практике совершения Молитвы Иисусовой.

Вернувшись в Москву в дек. 1924 г., С. стал служить в храме сщмч. Панкратия на Сретенке (разрушен в 1929), где вскоре вокруг него сложилась крепкая община верующих. В нач. 1926 г. под влиянием бесед со С. в православие из протестантизма обратился Владимир Амбарцумов (1892-1937; впосл. протоиерей, священномученик), ставший одним из ближайших помощников С. Помимо постоянного произнесения проповедей за богослужением С. проводил для прихожан циклы духовных бесед, объединяемых общей темой: о прп. Серафиме Саровском, о прот. прав. Иоанне Кронштадтском (Сергиеве), о наставлениях прп. Иоанна Лествичника и др. Мн. проповеди и беседы С. в 20-х гг. XX в. записывались его духовными чадами; впосл. они распространялись в рукописях и в самиздате, а в 90-х гг. XX в. были впервые изданы под общим названием «Монастырь в миру» (см.: Он же. 1996; Он же. 1999). Переосмысляя свою прежнюю «реформаторскую» программу, в проповедях и беседах С. подчеркивал, что в текущих условиях необходимо не «внешнее реформирование порядка Церкви», а «внутреннее, духовное возрождение» христиан. Основой для этого возрождения С. считал «ухождение от мира душой» в «невидимый монастырь», т. е. «ограждение себя от безбожного, бесовского мира невидимой стеной» духовного делания (см.: Он же. 1999. С. 262-263).

С. был убежденным противником распространенной в московских храмах в 20-х гг. XX в. практики общей исповеди, т. к. считал, что таинство Покаяния нельзя сводить лишь к внутреннему раскаянию человека в совершённых грехах. Помимо этого раскаяния требуется личное общение кающегося с духовником, к-рый при совершении таинства отпускает грехи данной ему Богом властью и в беседе с кающимся преподает ему необходимое духовное наставление. Свое понимание смысла таинства Покаяния и критику практики общей исповеди С. изложил в цикле прочитанных Великим постом 1926 г. бесед «О таинстве покаяния в его истории» (текст см.: Там же. С. 117-172). Позиция С. по вопросу общей исповеди была поддержана патриаршим местоблюстителем митр. сщмч. Петром (Полянским) и митр. Сергием (Страгородским) (см.: Там же. С. 121-122, 171). 10 марта 1927 г. временно управляющий Московской епархией еп. Алексий (Готовцев) издал распоряжение о запрете общей исповеди; С. воспринял это как «событие великого церковного значения» и «прекращение церковного бедствия» (см.: Там же. С. 345-348).

Не позднее авг. 1926 г. С. был возведен в сан протоиерея (см.: Там же. С. 171); с 11 сент. 1926 г. исполнял обязанности настоятеля храма свт. Николая Чудотворца на Ильинке («Никола Большой Крест»; разрушен в 1934). Во вверенном ему храме С. отменил плату за требы и сбор пожертвований во время богослужения; вместо профессиональных хоров ввел певшие безвозмездно хоры из прихожан; отказался от распространенной практики совершения исповеди во время литургии (см.: Свенцицкая. 1984. С. 204). Весной-осенью 1927 г. по вторникам С. вел цикл бесед о духовной жизни (сохр. записи 20 бесед; в изд. 1996 г. опубл. под номерами; в изд. 1999 г.- под самостоятельными заглавиями; см.: Свенцицкий. 1996. Т. 2. С. 5-126; Он же. 1999. С. 302-385), в которых наиболее полно изложил свое представление о том, какие формы должна принимать христ. жизнь в совр. мире.

Последняя ссылка (1928-1931)

12 янв. 1928 г. С. обратился к митр. Сергию (Страгородскому) с письмом (текст см.: Акты свт. Тихона. С. 553), в к-ром объявлял, что по благословению Димитрия (Любимова), еп. Гдовского (с авг. 1927 один из лидеров иосифлянства), разрывает молитвенное общение с митр. Сергием и со всеми, находящимися с ним в каноническом общении, и более не считает его законным заместителем местоблюстителя Патриаршего престола. В письме, бывшем реакцией в т. ч. и на изданную 29 июля 1927 г. «Декларацию» митр. Сергия, С. объяснял принятое им решение тем, что митр. Сергий заявлениями в «Декларации» и своей последующей деятельностью поставил РПЦ в зависимость от гражданской власти и тем самым отказался от церковной свободы; он помещал митр. Сергия в один ряд с действовавшими при поддержке ОГПУ обновленцами-живоцерковниками и участниками григорианского раскола. С. отмечал, что сохраняет церковное общение с митр. сщмч. Петром (Полянским) и со всеми правосл. епископами, к-рые заявили о своем отделении от митр. Сергия вплоть до его покаяния перед Церковью или соборного суда над ним. В сохранившихся проповедях С., относящихся к кон. 1927 - 1-й пол. 1928 г. (см.: Свенцицкий. 1999. С. 651-684), открытая критика митр. Сергия и остававшихся в его юрисдикции верующих РПЦ не встречается, однако косвенно С. объяснял принятое им решение. Напр., в одной из проповедей он заявлял, что «единство Церкви не может достигаться мирскими путями, мирскими средствами, оно никогда не может иметь в своей основе лжи, неправды, никогда оно не может утверждаться на насилии» (Там же. С. 655); в др. проповедях призвал «утверждаться на истине, а не на большинстве», «жертвовать собой, а не искать земных благ в деле церковном», и замечал, что «предателей всегда больше, чем исповедников» (Там же. С. 663, 680).

В мае 1928 г. С. был арестован; вероятно, основной причиной послужило его несогласие с «Декларацией» митр. Сергия. По постановлению особого совещания при Коллегии ОГПУ СССР от 13 июля 1928 г. был признан виновным в антисоветской агитации (ст. 58-10 УК РСФСР) и приговорен к 3 годам ссылки. Наказание отбывал в дер. Тракт-Ужет (ныне Тайшетский р-н Иркутской обл.). Условия ссылки были сравнительно мягкими - С. с женой и сыном Сергеем (1925-1986) жил в частном доме, имел возможность вести лит. работу и переписку с родственниками и духовными чадами. Во время ссылки С. написал соч. «Диалоги», к-рое по частям пересылал в Москву (см.: Свенцицкая. 1984. С. 208-209). В нем С. представил очерк основ православного догматического и нравственного учения, адресованный ищущим путь к христ. вере. Изложение строится в виде 10 бесед между Неизвестным и Духовником; каждая из бесед посвящена раскрытию определенной темы: бессмертие, Бог, искупление, Церковь, таинства, закон и благодать, монашество, Промысл Божий и свобода воли, прогресс и конец истории, духовная жизнь. С 1930 г. С. тяжело болел (см.: Там же. С. 209-210); в 1931 г. был помещен в больницу г. Канска.

Незадолго до кончины, 11 сент. 1931 г., С. обратился с покаянным письмом к митр. Сергию (Страгородскому), в к-ром выражал раскаяние в том, что, «поставив свой личный разум и личное чувство выше соборного разума Церкви», отказался признавать митр. Сергия законным первенствующим епископом; С. просил митр. Сергия воссоединить его с правосл. Церковью (текст см.: Там же. С. 210-211). В написанных в это же время 2 письмах духовным детям (текст см.: Там же. С. 211-213) С. признавал, что ввел их в соблазн, призывал их покаяться в отделении от Церкви и по его примеру вернуться в лоно правосл. Церкви. Он подчеркивал, что, согласно церковным канонам, отделяться от правящего епископа допустимо лишь тогда, когда «извращается догмат веры»; ни ужасное поведение «сидящих на патриарших престолах», ни «компромиссы, граничащие с преступлением», не являются достаточным основанием для разрыва церковного единства. Ответ митр. Сергия известен по свидетельству З. С. Васильевой (мон. Анны), духовной дочери С.: «Бог да простит кающегося и примирит со Святой Православной Церковью. Разрешаю его от запрещения в священнослужении» (см.: Васильева. 2019). Нек-рые не признававшие митр. Сергия законным первоиерархом РПЦ клирики и миряне не верили в покаяние С.; следствием этого стало появление не находящих фактического подтверждения слухов о том, что С. написал покаянное письмо «в состоянии душевного упадка и в умственном забытьи» (см.: Свенцицкая. 1984. С. 215) или «умирал без сознания», а его письмо является подложным и было сфабриковано большевиками в пропагандистских целях (см.: Урусова Н. В. Материнский плач Св. Руси. М., 2006. С. 282).

После смерти С. родственникам удалось доставить его тело для погребения в Москву. Гроб с останками С. прибыл в Москву 6 нояб. 1931 г.; в воспоминаниях засвидетельствовано, что тело даже на 20-й день после кончины не имело следов тления. Торжественное заупокойное богослужение и отпевание 9 нояб. 1931 г. возглавили находившиеся в юрисдикции митр. Сергия епископы Питирим (Крылов) и Варфоломей (Ремов); еп. Питирим от имени митр. Сергия объявил о воссоединении С. и его духовных чад с РПЦ. С. был погребен на Пятницком кладбище. В 1940 г., когда планировалась ликвидация кладбища, останки С. были перенесены на Введенское (Немецкое) кладбище, где покоятся и ныне (см.: Свенцицкая. 1984. С. 215-219; ср.: Свенцицкий А. Б. 2009; Чертков. 2017. С. 35-36).

Богословские идеи

«Диалогов» С. Наиболее известное и значительное богословское сочинение С., «Диалоги», подводит итог его многолетних размышлений о содержании и смысле христ. веры. В дореволюционных произведениях правосл. догматика не была предметом специального интереса С., рассматривавшего вероучительные вопросы преимущественно с т. зр. их значения для устроения личной и общественной жизни в соответствии с нравственными евангельскими принципами. Напротив, в «Диалогах» С., используя мн. выработанные им в предшествующий период рациональные концепции и способы аргументации, сознательно ориентируется на православную традицию, стремится подвести читателя к признанию истинности не «христианства вообще», но именно православия в полноте его исторического и идейного содержания. Поэтому с т. зр. вероучительного наполнения «Диалоги» намного более традиционны, чем ранние сочинения С. Однако метод, используемый С. для представления основных догматических истин православия, весьма оригинален. Вопросы Неизвестного, беседующего с Духовником, стилистически и содержательно далеки от нейтральных и безличных вопросов, известных по лит-ре катехизического жанра (см. Катехизис). В них последовательно и аргументированно, с убедительной резкостью и прямотой представляются все те сомнения и упреки, к-рые сознание неверующего человека XX в. может адресовать христианину. Защищая православие перед лицом неверия и сомнения, С. искусно совмещает апологетический и миссионерский подходы. Основная задача философской апологетики, обращенной к разуму, согласно С., заключается в том, чтобы путем рациональных рассуждений показать человеку преимущество религ. мировоззрения по отношению к нерелигиозному. Задача христ. миссии, обращенной к религ. чувству ищущего истину человека, состоит в том, чтобы представить христ. религию как цельную и последовательную систему убеждений, «раскрыть положительное содержание истины» (см.: Свенцицкий. 2017. С. 59). По убеждению С., научно и логически доказать необходимость христ. веры невозможно, однако, изложив вероучение на доступном для сознания совр. человека языке, можно продемонстрировать его рациональную допустимость и идейную привлекательность.

С целью обоснования того, что религ. мировоззрение дает более убедительное объяснение мира и человека, чем атеистический материализм, С. выделяет 3 области, в к-рых материализм и религия вступают в неразрешимое противоречие: 1) учение о свободе воли человека; 2) признание различия между добром и злом; 3) представление о смысле жизни (см.: Там же. С. 45). С. указывает, что сторонники материализма не могут допустить существования свободы воли, поскольку все материальные процессы детерминированы цепочками причинно-следственных связей; не имеют оснований для признания абсолютного различия между добром и злом, поскольку эти понятия приобретают смысл лишь при условии наличия у человека свободного выбора; не способны указать к.-л. выходящий за пределы биологического существования смысл жизни человека (см.: Там же. С. 46-53). По мысли С., человек должен либо рационально и последовательно отказаться от переживаемого им во внутреннем опыте факта собственной свободы, от потребности совершать нравственный выбор между добром и злом, от поиска высшего смысла собственной жизни, либо признать, что материалистическое мировоззрение не соответствует его внутреннему опыту и не отвечает на его экзистенциальные запросы. С. настаивает, что кратковременная земная жизнь человека приобретает смысл лишь в случае признания наличия у нее трансцендентной, выходящей за пределы земного существования цели: человек призван «в процессе земной жизни достигнуть наилучшего устроения бессмертной своей души» (см.: Там же. С. 54). При условии признания бессмертия души и вечной жизни даже самые мелкие события и действия человека приобретают смысл; только в этом случае выбор добра и борьба со злом имеют абсолютное значение для человеческого существования. Т. о., религиозную веру С. представляет прежде всего как сознательно избираемый человеком принцип, объясняющий и обосновывающий его высшие переживания и запросы. Апологетический недостаток подобного подхода заключается в том, что в силу его абстрактно-философского характера он может использоваться для обоснования истинности не только христианства, но и множества др. идеалистических философских или религ. систем. Хорошо понимая, что рациональный метод рассуждения может привести лишь к абстрактной «всеобщей религии» (т. е. к деизму; ср. приводимый С. перечень положений, с к-рыми согласны все религии: Там же. С. 72), С. соглашается с тем, что истинность православия не может быть рационально доказана. Поэтому уже во 2-м диалоге («О Боге») С. заявляет, что его задачей является «не доказывать, а показывать» истину (см.: Там же. С. 69); более того, он подчеркивает, что «знать по-настоящему учение Православной Церкви и не чувствовать его истинность можно только при каком-то нравственном помрачении» (см.: Там же. С. 74). Т. о., во всем дальнейшем изложении, начиная с учения о свойствах Бога и заканчивая практическими нормами христ. жизни, рациональные аргументы выполняют лишь вторичную и вспомогательную задачу, делая более привлекательными для разума заранее признанные С. истинными положения правосл. вероучения.

При представлении учения о едином Боге С. широко пользуется антропологическими аналогиями. Хотя он предупреждает, что Бога не следует понимать как «личность человеческую» и речь здесь может идти лишь о подобии (см.: Там же. С. 115), понятие «личность Бога» неск. раз возникает в «Диалогах» (см.: Там же. С. 76-77, 117), и для объяснения мн. свойств и действий Бога используется сравнение Его абсолютной сущности с относительной человеческой личностью (напр., см.: Там же. С. 100-101). В сравнительно кратких триадологических рассуждениях С. наряду с традиц. догматическими именованиями и формулировками (напр.: «...единое по существу абсолютное Начало имеет... три Лица, три Ипостаси, не раздробляющие и не разъединяющие Его существа»; «Всегда Бог был Пресвятой Троицей, и всегда был Бог Отец, рожденный Им Сын и исходящий от Отца Дух Святый»; см.: Там же. С. 114, 120) использует сопоставление Отца с Разумом, Сына - с Волей, Св. Духа - с Чувством или с Любовью (см.: Там же. С. 100-101, 114-115, 119-120). Понятие «любовь» С. использует также для обозначения единой сущности Бога. Соотнося Бога как Любовь с кантовской «вещью в себе», С. утверждает, что «любовь - это Бог в Себе», «Бог по существу» (см.: Там же. С. 117-118). Никто не может познать сущность Бога, т. е. определить, что такое любовь «по существу», однако, наблюдая в мире свойства, действия и проявления любви, человек приближается к постижению тайны существа Божия.

Рассуждая о сотворении мира, С. отклоняет упрек в том, что библейское повествование о творении радикально расходится с научной картиной мира. Подобно мн. др. апологетам, он предлагает понимать библейские «дни» как продолжительные периоды, этапы возникновения мира (см.: Там же. С. 82-83). Творение человека он интерпретирует как наделение «материальной основы» дыханием жизни, т. е. «божественным духом», служащим основанием для «человеческого сознания», и «божественным началом свободы» (см.: Там же. С. 84-85). Проблема свободы всегда была предметом особого внимания С.; в ранних сочинениях он интерпретировал ее как «возможность и необходимость творческого раскрытия личности, выражения ее божественного начала» (см.: Чертков. 2009. С. 554-555). Влияние ранних рассуждений С. о свободе прослеживается в концепции свободы, разработанной Бердяевым (подробнее см.: Он же. 2010). Вместе с тем в отличие от Бердяева С. не учил о некой нетварной человеческой свободе, считая полностью беспричинной лишь свободу Бога. Видя источник человеческой свободы в Боге, смыслом свободы С. считал сознательное и добровольное соединение и совпадение воли человека с волей Бога в осуществлении добра, актуально реализованное и раскрытое в Иисусе Христе (см.: Свенцицкий. 2017. С. 92-95; ср.: Там же. С. 273-274). В связи с этим С. соглашался с подробно обоснованным блж. Августином Аврелием, еп. Гиппонским, учением о том, что вне Бога не может быть свободы, поэтому грешащий человек обладает лишь иллюзорной свободой, тогда как в действительности пребывает в рабстве. С. весьма подробно останавливается на ряде сложных вопросов, связанных с проблемой теодицеи; предлагаемые им в этой области решения вполне традиционны. Он подчеркивает, что существование зла и страдания является прямым следствием свободы самоопределения разумных существ, поэтому недопущение зла Богом означало бы упразднение свободы (см.: Там же. С. 95-99); различает волю Божию, к-рая всегда направлена к добру, и попущение Божие, к-рое дозволяет существование зла (см.: Там же. С. 281-283); отмечает, что в Промысле Бога о мире зло выполняет воспитательную функцию, поскольку все зло, причиняемое грешниками праведникам, научает последних терпению и готовит их души к вечной жизни (см.: Там же. С. 284-286). Если в ранних сочинениях для объяснения существующего вне человека мирового зла С. использовал соловьёвскую концепцию отпадения мировой души от Бога (напр., см.: Он же. Собр. соч. 2009. Т. 2. С. 256-257), то в «Диалогах» он высказывается более осторожно и пишет о том, что «падение человека было падением всей жизни», т. к. человек есть «носитель в природе образа Божия», «глава, все живое соединяющая с Божеством» (см.: Он же. 2017. С. 99).

При изложении учения о спасении С. использует в качестве основания представление о Боге как о Любви. По Своей любви Бог не мог допустить, чтобы мир существовал в отпадшем состоянии. Человек и мир не могли сами вернуться к единству с Богом; вместе с тем Бог не мог и не желал осуществить такое возвращение внешним и механическим образом, поскольку это привело бы к уничтожению тварной свободы. Поэтому по Божественному Промыслу произошло внутреннее органическое соединение воли человека и воли Бога в Иисусе Христе, имеющем полноту божества и полноту человечества, т. е., в соответствии с правосл. догматикой, две природы и две воли (см.: Там же. С. 121-123). В рассуждениях об искуплении С. не отвергает юридического аспекта (напр., ср. выражения: «удовлетворение абсолютной Правды Божией», «приносится абсолютная жертва», «жертва за грехи людские»; см.: Там же. С. 127, 137), однако говорит об одновременном удовлетворении «требования и Божественной Правды и Божественной Любви», видя в голгофской смерти Спасителя наиболее совершенное выражение любви. Стать участником искупления можно лишь посредством веры в Иисуса Христа, поскольку именно она делает человека «сопричастником и Креста, и Голгофы, и Воскресения» (Там же. С. 122, 127-128).