Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

СЕДМИЕЗЕРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ОДИГИТРИЯ

С. и., как личная и семейная святыня, была принесена 13 окт. 1615 г. мон. Евфимием, уроженцем Вел. Устюга, в основанную им Седмиезерную Богородицкую пуст. под Казанью. Однако монастырской святыней С. и. стала только после призвания мон. Евфимия в штат служителей казанского Благовещенского собора (согласно Сказанию о С. и., это произошло спустя 12 лет после того, как он поселился в пустыни, т. е. ок. 1627), а также после строительства в пустыни первых храмов с престолами в честь Вознесения Христова и во имя вмч. Иоанна Белградского (Сказание. 1858. С. 13-14). Судя по посвящению, 2-й престол, видимо придельный, был устроен в период жизни 2-го царского сына, царевича Иоанна Михайловича (1633-1639), небесным покровителем к-рого являлся вмч. Иоанн Новый, Сочавский (Белградский). В 1654 г., во время морового поветрия, достигшего Казани, об иконе было чудесное предвестие мон. Мавре в казанском жен. Богородицком мон-ре. В тонком сне явившийся ей светлый муж (позднее на иконах его изображали свт. Николаем Чудотворцем) повелел, чтобы жители города установили 7-дневный пост и встречали посланную им из Седмиезерной пуст. икону Божией Матери. На месте встречи С. и. и крестного хода ок. 1688 г. был основан казанский Кизический в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы мужской монастырь. Икона была поставлена в храме Богородицкого мон-ря, после прекращения эпидемии была возвращена в Седмиезерную пуст. Вторично Божия Матерь избавила Казань от подобной же эпидемии в 1771 г.; в посвященном иконе Сказании собраны чудеса и исцеления XVII-XIX вв.

В Седмиезерной пуст. именование иконы Смоленской было устойчивым. На ее территории в 1655 г. Казанским митр. Корнилием I по его возвращении с русско-польск. войны был освящен престол в честь Смоленской иконы Божией Матери; в посвященном иконе Сказании она называется Смоленской (Буланин. 2004), как и в сводных трудах (Поселянин Е. Богоматерь. С. 389, 658-663; Снессорева. Земная жизнь Пресв. Богородицы. С. 193, 345). Связь с иконографическим протографом сохраняется до нач. XX в.: судя по архивным документам т. н. Седмиезерного дела в Казанской епархии, обвиненный в растрате настоятель, архим. прп. Гавриил (Зырянов), объяснял, что долг «в 10.000 рублей... не что иное, как временный ежегодный кредит Пустыни, погашаемый доходами от Смоленской осенних крестохождений» (ГАРТ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 122924. Л. 173 об., см.: Хохлов А. А. По пути мытарств: «Седмиозерное дело» осенью 1908 - зимой 1910 гг. // ХЧ. 2019. № 4. С. 216-226).

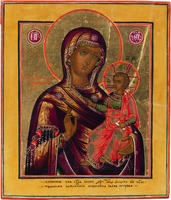

Извод С. и.

восходит к Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия», сочетая в себе признаки древней визант. иконы «Одигитрия» и происходящих от нее изводов, известных на Руси под разными топонимами. После падения К-поля (1453) и прославления в Москве Смоленской иконы Божией Матери (1456) в Московской Руси появился (был воспринят извне?) извод иконы Божией Матери «Одигитрия» с отличиями от прославленной к-польской святыни и ее древних почитаемых рус. списков XIV в. Отличия касаются пропорций фигуры Еммануила и одежд, делающих Его более Отроком, нежели Младенцем (отличия сходны с Грузинской иконой Божией Матери, отмечено Е. М. Саенковой (Шесть веков. 2007. С. 160)); благословляющей (поднятой и обращенной ладонью наружу, в легком ракурсе) десницы Божией Матери; расположения благословляющей десницы Спасителя на фоне треугольного «выреза» платья Девы Марии, образованного богато украшенными каймами Ее мафория. Нек-рые из этих деталей встречаются в рус. иконах традиц. извода «Одигитрия» 2-й пол. XV - нач. XVI в., напр. крупная фигура Еммануила в белой тунике с сетчатым узором, с вытянутой благословляющей десницей на фоне треугольного «выреза» одеяний Пресв. Богородицы на аналойной иконе-таблетке с образом «Одигитрия» из Софии Новгородской (2-я пол. XV в., НГОМЗ; Вздорнов Г. И. Иконы-таблетки Вел. Новгорода: Софийские святцы. М., 2007. С. 13, 198. Табл. 19), на иконе-пяднице посл. четв.- кон. XV в. из Рыбинска в собрании К. В. Воронина (Шесть веков. 2007. С. 8, 20, 160. Кат. 3), на серебряной позолоченной иконе-привеске с образом «Одигитрия» из кремлевского Благовещенского собора (кон. XV в.; Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле: Кат. выст. М., 2003. С. 288. Кат. 103), на иконе-таблетке сер. XVI в. из числа аналойных икон, возможно принадлежавших суздальскому Рождественскому собору (сер. XVI в., ГВСМЗ; Иконы Владимира и Суздаля. М., 2006. С. 318. № 71). К символике Пятидесятницы и Св. Троицы восходят такие детали, как благословение Еммануила на фоне треугольника мафория; в комплектах новгородских икон-таблеток «Одигитрия» подобного извода сопоставляется с иконой Св. Троицы на оборотной стороне.

Древнейшие иконы еще не имеют надписания С. и., но сочетают отмеченные выше особенности извода «Одигитрия» и благословляющий жест правой руки Пресв. Богородицы. Это храмовые иконы, такие как икона письма мастера Дионисия из собора Рождества Пресв. Богородицы Ферапонтова мон-ря (ок. 1502-1503, ныне в ГРМ), а также близкий к ней по композиции, но вдвое меньший список из ростовской ц. свт. Леонтия, еп. Ростовского, на Заровье (2-я четв. XVI в.; Вахрина И. В. Иконы Ростова Великого. М., 2003. С. 130-131. Кат. 36) и чуть больший по размеру список под записью нач. XVII в. из Николо-Зарядской ц. в Муроме (МИХМ; Иконы Мурома. М., 2004. № 9. С. 100-103; 74×60 см (боковые поля опилены)), оклад на среднике которого датируется более ранним временем (XV в.?). К тому же типу относится резная икона-пядница (26,6×19,3 см) с остатками росписи (1-я четв. XVI в., НГОМЗ). Нет уверенности, что икона мастера Дионисия при всем своем художественном совершенстве была единственным протографом др. икон того же извода кон. XV - 1-й пол. XVI в. Скорее в такой роли был иной образ, возможно по нек-рым деталям от них всех отличный. Икона из ростовской Леонтиевской ц. на Заровье, близкая к дионисиевскому произведению по композиции, тонкости рисунка и цветовой гаммы, имеет и разночтения, указывающие на использование образца с собственными иконографическими особенностями: формирующие более лирический и эмоциональный образ Богородицы ракурс Ее главы с большим наклоном к Христу Еммануилу, скорбно поднятые Ее брови; длинный локон у Христа, лежащий на левом плече, подчеркивающий Его отроческий возраст. Композиция С. и., в к-рой глава Божией Матери сильнее наклонена к Младенцу, характерна для икон-пядниц и получает распространение с XVII в.: напр., икона в чеканном окладе на полях из собрания Н. П. Лихачёва (Лихачев. 1911. С. 112. Рис. 248), иконы XVIII-XIX вв. из частных собраний и др. Такой вариант С. и. Н. П. Кондаков считал контаминацией изводов Елеусы (Милостивой) и «Одигитрия» (Кондаков. Иконография Богоматери. Т. 2. С. 211). Известны иконы извода С. и. в Переславле-Залесском, в т. ч. написанная на золотом фоне икона из разрушенной Илиинской ц. (ныне ПЗИХМЗ).

К кон. XVI в. извод С. и. получил распространение на землях «именитых людей» Строгановых, т. е. на самых вост. окраинах Ростовской епархии, в регионах Предуралья, в бассейнах рек Вычегды и Камы. Самый ранний пример - икона (ок. 1606, ГТГ; датировка кон. XVI в.; Вклад. 2017. Кат. 1. 8) из местного ряда иконостаса Борисоглебской ц. одноименного мон-ря в Сольвычегодске (Антонова, Мнева. Каталог. Т. 2. С. 346. № 826; Иконы строгановских вотчин. 2003. Кат. 56. С. 66). Предназначение иконы для этой обители указывает на стремление семьи, возможно главного ее ктитора, Никиты Григорьевича Строганова, покровительствовать месту, к-рое уже было прославлено др. чудесами. Храмовая по размеру (160×122 см) икона Божией Матери, на к-рой Она благословляет правой рукой и держит Младенца на левой, стояла в одном иконостасе с чудотворной местной иконой «Одигитрия» Божией Матери «Борисоглебского перевода», с к-рой в кон. 70-х - нач. 80-х гг. XVI в. была написана икона-список (160×120 см) для Благовещенского собора в Сольвычегодске и к-рая получила в кон. XVI - нач. XVII в. драгоценные приклады (находилась на зап. стороне сев. столпа, ее украшения и архивные фотографии см.: Игошев В. В. Драгоценная церк. утварь XVI - нач. XVII вв.: Вел. Новгород, Ярославль, Сольвычегодск. М., 2009. Прил. 1. С. 551-553. Кат. 37; Вклад. 2017. С. 282. Кат. 1. 8а-б). Сама «Одигитрия Борисоглебского перевода» имела те же детали, что др. иконы типа «Одигитрия» кон. XV - нач. XVI в., напр., на аналойной таблетке из Вел. Новгорода, на иконе из собрания Воронина - крупные пропорции Еммануила, занимающего более половины высоты средника, положение Его благословляющей десницы на уровне треугольного сегмента платья, видимого из-под мафория.

Иконография

Жест благословения, с к-рым изображена на С. и. правая рука Пресв. Богородицы,- самая характерная черта извода. Предание о том, что благословляющий жест появился на Смоленской иконе после того, как Богоматерь, на ней написанная, осенила собравшихся в крестном ходе близ Казани в 1654 г., нуждается в дополнительном изучении, но вступает в противоречие с произведениями данного извода, созданными ранее этого события. Вариативность жестикуляции и перстосложения десницы Божией Матери - явление редкое и малоизученное, но уже на древнерус. материале оно демонстрирует глубокий смысл. Примером может служить роспись в конхе Рождественского собора Снетогорского мон-ря близ Пскова (1313), в к-рой сидящая на троне с Младенцем на коленях Матерь Божия правой рукой, как удалось установить раскрывавшему фрески В. Д. Сарабьянову, указывает на изображение в куполе Теофании, Христа во славе (Сарабьянов В. Д. Иконогр. программа росписей собора Снетогорского мон-ря: (по мат-лам последних раскрытий) // ДРИ. 1999. [Вып.:] Византия и Др. Русь. С. 230). Благословляющий жест на С. и., как на варианте иконы «Одигитрия», И. Л. Бусева-Давыдова объясняет итал. влиянием или повторением греко-итал. образца (Бусева-Давыдова. 1996. С. 368), присоединяясь к мнению Лихачёва о рим. происхождении нек-рых известных в период позднего рус. средневековья икон Божией Матери «Одигитрия», таких как Цареградская. Жест правой руки Пресв. Богородицы на С. и. напоминает алтарные образы Ренессанса, призванные увековечить военные победы итал. правителей, напр. «Madonna della vittoria (Мадонна победы)» (1496, худож. А. Мантенья, Лувр).

Благословляющий жест Божией Матери - это поднятая вверх правая ладонь, в легком ракурсе обращенная внутренней стороной к Младенцу, без соединения пальцев между собой к.-л. образом. Очевидно, речь идет о древнем перстосложении (или о его особой форме), к-рое не должно было повторять иерейское или архиерейское благословение; это ладонь праведника, открытая молящемуся (Ренев В. В. Ораторские и благословляющие жесты в правосл. иконографии // Вестн. Новгородского гос. ун-та. 2016. № 3(94). С. 119-122). Среди наиболее ранних изображений извода «Одигитрия» - фрагмент синайской иконы с 5 образами Божией Матери и праздниками XII в., подписанный этим эпитетом, имеет повреждения именно на месте правой руки Пресв. Богородицы. Подобный жест благословения мог быть использован и для левой руки Богородицы, как на центральной доске с образом Божией Матери «Млекопитательница» иконы-складня XIII-XIV вв. работы мастерских из гос-в крестоносцев на Св. земле (мон-рь вмц. Екатерины на Синае); Младенец, вкушающий млеко, по пропорциям ближе к отроческому возрасту. Жест десницы Божией Матери на С. и. близок также к изводу символико-аллегорического содержания, прославленному в Др. Руси с XVI в., «Гора Нерукосечная» иконы Божией Матери, однако там ракурс Ее правой ладони обусловлен присутствием лестницы. Среди почитаемых икон в католич. мире такой жест характерен для живописных, графических и скульптурных икон Девы Марии Св. Причастия (празд. учреждено 13 мая 1868 по инициативе католич. св. Пьера Жюльена Эймара), напр. статуя работы итал. скульптора А. Галли (1913) в римско-католич. ц. прор. Иоанна Предтечи в р-не Ленокс-Хилл, Нью-Йорк, или центральный медальон в технике витража в апсиде той же церкви.

В XVII в. извод С. и. встречается на иконах из Центр. России, из разных регионов Поволжья: Верхнего - пядница московского письма с серебряным убором-прикладом, венцами и цатой (УИХМ; Горстка. 2006. С. 70, 180. Кат. 27. Ил. 47); Среднего - пядница с золотым фоном на полях и среднике под записью XIX в. (?) (Чувашская гос. художественная галерея). Помимо строгановской шитой иконы-пелены изображение С. и. известно на шитой иконе-пелене, возможно разновременной по составу, на серебристом фоне которой соединены вышитый золотными и серебряными нитями образ С. и., осененный херувимом, в обрамлении сидящих на престолах евангелистов по углам (XVII в., ГВСМЗ; Госкаталог РФ. № 3190267); подобное сочетание близко к иконографии литургических покровцов или воздухов (аэров) и должно было подчеркнуть символизм извода С. и., связанный с таинством Причастия.

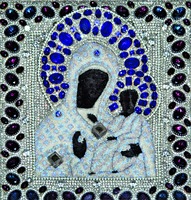

От XVIII в. дошло большое количество С. и. разного размера: крупные храмовые, пядницы и иконы миниатюрного формата, служившие, вероятно, евлогиями (кон. XVIII в., Самарский обл. художественный музей); разного стиля - написанные в духе Оружейной палаты (ЦМиАР), подписные, сохранившие имя заказчика,- икона, заказанная казанским мещанином И. Петровым (1790, ЦМиАР), к стилю к-рой, в т. ч. сочетанию серебра в оформлении фона, нимбов и ассиста на драпировках, близка храмовая икона надвратной ц. прп. Иоанна Лествичника из КБИАХМЗ (Госкаталог РФ. № 10677583). Примером храмового образа того же периода служит икона из иконостаса, к-рый с дек. 1996 г. установлен в домовой ц. во имя прав. Иоанна Кронштадтского Казанской ДС. Гравированные изображения С. и. известны в работах Г. П. Тепчегорского (1714-1730; Зименко и др. 2021. С. 110). Вероятно, в XVII-XVIII вв. был создан богатый оклад с жемчужной ризой на список в свияжском соборе в честь Рождества Пресв. Богородицы, известный только по кратким описаниям (Анисимов А. И. В поисках древнерус. живописи (по Казанской земле) // Казанский музейный вестн. 1920. № 3/4. С. 31).

В оформлении списков С. и. XIX в. используется топонимическое надписание; оно расположено, как правило, над правым плечом Пресв. Богородицы. Сходный прием известен в произведениях старообрядческих мастеров, напр. в Покровском соборе на Рогожском кладбище, в ряду икон-пядниц в ГИМ, ЦМиАР, частных собраниях. Этим временем датированы списки С. и. из различных художественных центров, они хранятся в собраниях музеев Москвы (ГИМ), Поволжья (Чувашия), Юж. Урала, Сибири (Томск, Омск, Тюмень); напечатанные в технике литографии, напр. в изданиях Е. И. Фесенко. Вероятно, самостоятельным образцом для копирования послужила выходная гравюра издания 1858 г. Сказания об иконе, к к-рой могут восходить иконы, написанные в Палехе или в др. центрах мастерами-палешанами на заказ или мастерами академического толка, как авторами иконы-списка, к-рый хранится в освященной в 1815 г. ц. в честь Смоленской «Одигитрия» иконы Божией Матери пос. Выездное (бывш. Выездная слобода), ныне в черте Арзамаса (Святыни Нижегородской земли: Духовно-нравственное наследие: Сб. ст. / Науч. ред.: М. В. Егошина. Н. Новг., 2018). Сохранились прориси для подобных икон, напр. с иконы XVII в. из собрания А. М. Постникова (Успенские М. И. и В. И. Древние иконы из собр. А. М. Постникова. СПб., 1899. Табл. 27), из собрания Н. П. Лихачёва (Лихачев. 1911. С. 113. Рис. 249), нач. XIX в. работы Ф. Лимонова (ГИМ). Особенности иконы отмечены в подлиннике: «...Лице на шуюю страну, у десницы Ея персты сложены благословящаго креста, на шуице же Христос держим, благословение дая, а в шуице держаше свиток. Лицы их венцы особь отделистася» (Маркелов Г. В. Книга иконных образцов: В 2 т. СПб., 20062. Т. 1. С. 555. № 104). Казанским серебряником мастером Н. И. Дружининым в 1854 г. был выполнен серебряный позолоченный с бирюзой и жемчугом оклад на список С. и., икону-пядницу с избранными святыми на полях, возможно также написанный в Казани или близком к ней художественном центре Ср. Поволжья (ныне в Томском обл. художественном музее; «Царице моя Преблагая»: Иконописные образы Пресв. Богородицы в Томском художественном музее и храмах г. Томска / Сост.: И. А. Евтихиева. Томск, 2020. Кат. 10). Списки С. и. выпускала иконописная мастерская казанского Богородицкого мон-ря: икона-пядница (ок. 1904), ныне в частном собрании (Чудотворный Казанский образ Богоматери: Казанский Богородицкий мон-рь: Кат. выст. Каз., 2016. Т. 2. С. 142-143. Кат. 144).

Кон. XVII в. датируется рама с чудесами С. и. (ЦМиАР), предназначенная для несохранившегося списка-пядницы. В 12 клеймах показаны принесение чудотворной иконы в монастырский Воскресенский собор, явление свт. Николая Чудотворца мон. Мавре, принесение иконы в Казань в 1654 г. и более десятка исцелений девиц и младенцев от слепоты и расслабленности. По сюжетам клейма отличаются от перечня чудес в Сказании, где первые исцеления расслабленные и больные получают во время крестного хода из Седмиезерной пуст. в 1654 г. Последнее клеймо на раме - исцеление иерея Зотика, священнослужителя при Богородицком мон-ре в Казани, к-рый согрешил отказом признавать С. и. полноправной святыней наряду с Казанской иконой Божией Матери. Согласно Сказанию, исцеление он получил после решения заказать икону-список, на котором «световидное лице Богоматери, по всему подобное чудесной иконе Смоленской» (Сказание. 1858. С. 47).

С. и. и иконы со сводом Богородичных образов

Один из ранних примеров - рама для Владимирской иконы Божией Матери (1722, мастер Иван Дорофеев, частное собрание; Комашко. 2006. С. 40, 319. Ил. 10); коричневый мафорий Пресв. Богородицы, одежды Младенца - темно-синий хитон и красный гиматий; надпись: «Семиезерские». Положение клейма в сводах может меняться, судя по иконе Божией Матери «Нечаянная Радость» со сводом Богородичных икон из ц. Сорока мучеников в московской Новоспасской слободе (1-я пол. XIX в., ГТГ; Σαγενκοβα. 2019. Σ. 140-145 (описание Г. В. Сидоренко)). На иконе «Успение, со сводом Богородичных икон» (2-я пол. XVIII в., ЦМиАР) на нижнем поле клеймо с таким же, как у С. и., жестом правой руки Богоматери; подписана как Ростовская (Комашко. 2021. С. 333) или Святогорская (кон. XVIII в., частное собрание; Там же. С. 336).

С. и. в XX в.

Крестный ход от Седмиезерной пуст. к Казани в 20-х числах июня дополнял традиционный для Казани крестный ход в честь обретения Казанской иконы Божией Матери; современники называют его «блестящим» и отмечают соборные труды всех городских приходов (Спутник по Казани: Иллюстр. указ. достопримечательностей и справ. книжка города / Ред.: Н. П. Загоскин. Каз., 1895. С. 239-243). Саму чудотворную С. и. возили на поклонение в соседние епархии, напр. в 1910-1911 гг. в Саратовскую (Дамаскин (Орловский), игум. Церк. служение и обществ. деятельность еп. Ермогена (Долганёва) в условиях кризиса церк.-гос. отношений в России кон. XIX - нач. XX вв.: Канд. дис. Курск, 2010. С. 110). После разорения обители С. и. перенесли в Казань, где с 1989 г. она находится в Петропавловском соборе. С возрождением монашеской жизни и церквей на территорию Седмиезерного муж. мон-ря был перенесен один из чудотворных списков С. и. На совр. иконах в мон-ре (ныне в каменной ц. прп. Евфимия Великого и свт. Тихона Задонского) образ С. и. несут на руках св. покровители пустыни во главе с преподобными Александром и Гавриилом Седмиезерскими или вел. кнг. прмц. Елисавета Феодоровна и прп. Гавриил Седмиезерский. По деталям композиции, наклону головы Божией Матери, пропорциям фигуры Еммануила совр. иконные прориси С. и. близки к композициям икон 1-й пол. XVI в., к таким спискам, как икона из ростовской церкви на Заровье (Изображения Божией Матери и святых Правосл. Церкви: Рисунки свящ. В. Савиных и Н. Шелягиной. М., 1996. С. 46).

На территории Ср. Поволжья известны чудотворные списки С. и. В Республике Марий Эл с 26 мая по 14 июня 2019 г. по благословению Феофана (Данченкова), еп. Волжского и Сернурского, прошли служба и крестный ход по маршруту Волжск - пос. Морки с иконой С. и. (XVIII в.) из ц. во имя свт. Гурия, архиеп. Казанского, дер. Петъял Волжского р-на (Мироносицкий вест. Йошкар-Ола, 2019. № 6/7(150)). В связи с пандемией коронавируса 3 апр. 2020 г. Феофан (Ашурков), митр. Казанский и Татарстанский, облетал Казань на вертолете вместе с чудотворными иконами, Казанской и С. и. (Казанские вед. 2020. № 50(6953)).