Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

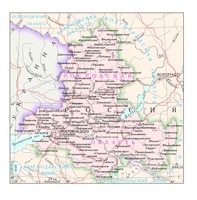

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Субъект РФ в составе Южного федерального округа (ЮФО). Территория - 101 тыс. кв. км. Адм. центр - Ростов-на-Дону (город также является адм. центром ЮФО). Р. о. расположена на юге европ. части России, граничит с Украиной (на западе), Волгоградской областью (на востоке) и Республикой Калмыкией (на юге), с Краснодарским и со Ставропольским краями (на юге), с Воронежской областью (на севере). На юго-западе омывается Таганрогским зал. Азовского м. Население к нач. 2020 г.- 4197,8 тыс. чел. Национальный состав (по данным Всероссийской переписи 2010 г., при населении 4,2779 млн чел.): русские - 90,3% (в т. ч. 0,7% - казаки), армяне - 2,6, украинцы - 1,9, турки - 0,8, представители др. национальностей - 3,5%.

История

В железном веке (с кон. IX в. до Р. Х.) Подонье последовательно заселяли киммерийцы, скифы, савроматы, сарматы, аланы. Ок. 2-й пол. VII - 2-й пол. VI в. до Р. Х. на территории совр. Таганрога существовала ионийская колония (отождествляется с Кремнами, упоминаемыми Геродотом и Птолемеем). В III в. до Р. Х. греки из Боспорского царства основали г. Танаис (отождествляется с городищем на правом берегу р. Мёртвый Донец (рукав дельты р. Дон)). Танаис и его окрестности стали частью Боспорского гос-ва. Ок. сер. III в. по Р. Х. Танаис и др. центры греч. колонизации были уничтожены, в степях установилось господство аланов-танаитов. К кон. IV в. регион вошел в державу гуннов, на месте Танаиса возникло поселение (ок. сер. V в. пришло в запустение; территория заселялась и позднее).

С кон. VI в. земли Подонья контролировал Тюркский каганат (с нач. VII в.- Зап. Тюркский каганат). К 680 г., после распада Зап. Тюркского каганата, образовался Хазарский каганат, включивший Подонье. В сер. 30-х гг. IX в. основано укрепленное поселение Саркел (с 1952 на дне Цимлянского водохранилища). В 965 г. Саркел захватил киевский кн. Святослав Игоревич, после чего поселение стало именоваться Белая Вежа. После распада Хазарского каганата в регионе господствовали печенеги, половцы. В 1117 г. половцы разорили древнерус. форпост Белая Вежа. В 30-х гг. XIII в. регион был захвачен монголо-татарами, вошел в состав Золотой Орды (см. Орда). С XIII в. крупным ордынским центром торговли стал Азак (Азув, ныне Азов). С сер. XIII в. венецианцы, а немного позднее генуэзцы начали вести постоянную торговлю в устье Дона. Ок. 2-й пол. 60-х гг. XIII в. вблизи и частично на территории Азака возникло поселение итальянцев Тана, где ок. кон. 80-х - нач. 90-х гг. XIII в. сформировалась генуэзская фактория, а ок. нач. 20-х гг. XIV в.- венецианская фактория. В 1395 г. Азак и Тана были разрушены войсками Тимура, позднее восстановлены. В 70-х гг. XV в. побережье Азовского м. захватила Османская империя, турки превратили Азак в мощную крепость. Остальная территория Р. о. оставалась малонаселенной (т. н. Дикое поле).

По мере расширения границ Русского гос-ва из центральных его регионов и Ср. Поволжья на Дон переселялись беглые крестьяне, с XV в. создававшие независимые от центральной власти общины казаков. В сер. XVI в. образовались первые казацкие городки. К 1570 г. в нижнем течении Дона сформировалась единая казачья община («Главное Донское войско»). Казаки совершали набеги на турецкие, татарские и персидские владения по берегам Азовского, Чёрного и Каспийского морей. В кон. XVI в. Войско Донское признало власть рус. царей, с того же времени донские казаки участвовали в обороне юж. границ Русского гос-ва от нападений турок, крымских татар и кочевников. Донские казаки неоднократно пытались захватить Азов. В 1637 г. донские и запорожские казаки взяли крепость и героически обороняли ее от тур. войск («Азовское сидение»). Казаки просили царя Михаила Феодоровича включить Азов в состав Русского гос-ва, однако царь и Боярская дума во избежание войны с Османской империей предписали оставить Азов. В мае 1642 г. казаки разрушили укрепления и покинули город; вскоре турки отстроили крепость. С 1644 г. резиденция атаманов Войска Донского находилась в Черкасске (ныне ст-ца Старочеркасская Аксайского р-на). В результате предпринятых царем Петром I Алексеевичем Азовских походов (1695-1696) Азов с прилегающими к нему землями вошел в состав России. В 1698 г. на мысу Таганий Рог заложены гавань и Троицкая крепость (к 10-м гг. XVIII в. закрепилось название Таганрог). Однако по условиям Прутского мира (1711) Азов и его окрестности были возвращены Османской империи, а Таганрог уничтожен. В 1736 г. в ходе русско-тур. войны (1735-1739) Азов был взят рус. войсками. В том же году началось восстановление Таганрога. По Белградскому мирному договору между Российской и Османской империями (заключен при посредничестве Франции в 1739) укрепления включенной в состав нейтральных земель крепости Азов были снесены. Тем же договором запрещалось восстановление укреплений на отошедшей России территории Таганрога.

В XVIII - нач. XX в. большая часть территории Р. о. входила в состав Земли Войска Донского (с 1870 Область Войска Донского), небольшие территории на юго-западе и юге - в состав Астраханской губ. (1717-1785, 1796-1802), Кавказского наместничества (1785-1796), Кавказской губ. (1802-1822), Кавказской обл. (1822-1847), Ставропольской губ. (с 1847). В 1708-1711 гг. юго-запад региона входил в состав Азовской губ. В 1749-1750 гг. в устье р. Темерник основана Темерницкая таможня (с 1806 Ростов, ныне Ростов-на-Дону).

Во время русско-тур. войны (1768-1774), в 1769 г., началось восстановление крепости Таганрога. По результатам войны, закрепленным Кючук-Кайнарджийским миром (1774), Азов с прилегающими землями окончательно отошел России. Таганрог возрожден в 1775 г. Юго-запад региона входил в Азовскую пров. Азовской губ. (1775-1783), Екатеринославскую губ. (1783-1796, 1802-1888; до 1796 Екатеринославское наместничество) и Новороссийскую губ. (1797-1802). 1 янв. 1888 г. на основании утвержденного имп. Александром III Александровичем 19 мая 1887 г. мнения Гос. совета (3 ПСЗ. Т. 7. № 4466. С. 234-238) в состав Области Войска Донского переданы Ростовский у. с посадом Азов и Таганрогское градоначальство.

По инициативе войскового атамана М. И. Платова, одобренной в 1804 г. имп. Александром I Павловичем, в 1805 г. заложен новый центр Земли Войска Донского - Новочеркасск. В 1806 г. сюда из Черкасска был перенесен адм. центр Войска Донского. В 1855 г., во время Крымской войны 1853-1856 гг., британо-франц. флот предпринял несколько попыток захватить Таганрог и высадить десант на побережье Азовского м., однако гарнизон города отразил нападения. Донские казаки участвовали во всех войнах, к-рые вела Россия в XVIII-XX вв.

25 окт. 1917 г. войсковой атаман, генерал от кавалерии А. М. Каледин, узнав о победе в Петрограде Октябрьской революции, выступил с обращением, в к-ром объявил захват власти большевиками преступным и заявил, что до восстановления законной власти в России принимает на себя всю полноту власти в Области Войска Донского. Он ввел в области военное положение и пригласил в Новочеркасск членов Временного правительства и Временного совета Российской республики (Предпарламента) для организации борьбы с большевиками. Прибывшие в Область генералы М. В. Алексеев и позднее Л. Г. Корнилов приступили к созданию антибольшевистских военных формирований. 25 нояб. советское правительство призвало «трудовое казачество» выступить против Каледина, на следующий день большевистские военно-революционные комитеты (ВРК) захватили власть в Ростове-на-Дону и Таганроге. Каледин обратился за помощью к ген. Алексееву, в нач. дек. в ходе боев антибольшевистские силы заняли Ростов-на-Дону, а позднее - Таганрог и часть Донбасса. В дек. 1917 г. в Новочеркасске для руководства Белым движением создан Донской гражданский совет (претендовал на роль всероссийского правительства) во главе с Калединым, Алексеевым и Корниловым. В нояб. 1917 г. начала формироваться Добровольческая армия. Однако основная часть донского казачества (уставшая от боев первой мировой войны и распропагандированная большевиками) не поддержала идею вооруженной борьбы с большевиками, сохранив «нейтралитет». 28 янв. (10 февр.) советские войска заняли Таганрог, на следующий день Каледин сложил с себя полномочия атамана и застрелился. Несмотря на сопротивление отдельных отрядов казаков и частей Добровольческой армии, большевики вскоре взяли Ростов-на-Дону и Новочеркасск. Добровольческая армия, не нашедшая поддержки большинства донского казачества, выступила на Кубань (т. н. 1-й Кубанский, или Ледяной, поход). В кон. марта 1918 г. в составе РСФСР образована Донская советская республика (центр - Ростов-на-Дону). Проводимая большевиками политика (гл. обр. попытки земельного передела) вызвала восстания казаков ряда станиц. В кон. апр. 1918 г. на территорию региона вступили герм. войска, к маю Донская советская республика фактически прекратила существование (официально упразднена в сент. того же года).

С апр. 1918 г. шло формирование антибольшевистской Донской армии, к-рое ускорилось проведенной в мае мобилизацией. 16 мая войсковым атаманом избран ген.-майор П. Н. Краснов. На территории Области Войска Донского провозглашено создание Всевеликого войска Донского - «самостоятельного» государства, основанного на «началах народоправства». Вооружение для Донской армии поставляла Германия. К сер. авг. 1918 г. большевики были выбиты из большей части Области Войска Донского. Донская армия наступала на Царицын (ныне Волгоград). В янв. 1919 г., после поражения Донской армии под Царицыном, а Германии - в первой мировой войне, Донская армия перешла в оперативное подчинение главнокомандующему Вооруженными силами Юга России (ВСЮР) ген.-лейтенанту А. И. Деникину. С июля 1919 г. Всевеликое войско Донское подчинялось ВСЮР. В янв. 1920 г. советские войска заняли Ростов-на-Дону и Новочеркасск, а к марту овладели всем регионом.

Согласно декрету СНК РСФСР «О строительстве Советской власти в казачьих областях» от 25 марта 1920 г., на территории Области Войска Донского, как и в др. казачьих областях, были учреждены «общие органы Советской власти». Донское казачье войско и его Область официально прекратили существование. После этого земли Р. о. входили в состав Донской обл. (1920-1924), Юго-Восточной обл. (1924), Северо-Кавказского края (1924-1934), Азово-Черноморского края (1934-1937).

Советская политика в отношении казаков (т. н. расказачивание) определялась секретной директивой оргбюро ЦК РКП(б) от 24 янв. 1919 г., предусматривавшей, в частности, «поголовное истребление» богатых казаков, «беспощадный массовый террор» против участников сопротивления советской власти, конфискацию «излишков» хлеба и др. сельскохозяйственных продуктов, организацию переселения в районы проживания казаков «пришлой бедноты». Помимо «расказачивания» тяжелые демографические последствия для региона имели раскулачивание в ходе сплошной коллективизации и голод 1932-1933 гг. В 1936 г. в составе Красной Армии были сформированы донские кавалерийские казачьи дивизии.

Р. о. образована 13 сент. 1937 г. в составе 61 района в результате разделения Азово-Черноморского края, в 1944 г. часть упраздненной Калмыцкой АССР вошла в состав Р. о.

Во время Великой Отечественной войны, осенью 1941 и летом 1942 г., значительная часть Р. о. была оккупирована герм. войсками, окончательно регион освобожден Красной Армией к кон. авг. 1943 г. В войне принимали участие донские кавалерийские казачьи части.

В 1952 г. открылось движение по Волго-Донскому каналу (строился с 1948 с использованием труда заключенных). Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 янв. 1954 г. из сев. части Р. о., а также из части территории Воронежской и Сталинградской областей образована Каменская обл. с центром в г. Каменске-Шахтинском (с 1955 Шахты). Каменская обл. упразднена 19 нояб. 1957 г., ее территория возвращена Р. о., Воронежской и Сталинградской областям. Р. о. является одним из важнейших индустриально-аграрных регионов России, входит в Северо-Кавказский экономический р-н. Наиболее развиты угледобывающая промышленность, машиностроение, пищевкусовая промышленность, металлургия.

Религия

Большинство верующих в Р. о.- православные. По данным Мин-ва юстиции РФ, на окт. 2020 г. в Р. о. зарегистрированы 666 религ. орг-ций, из к-рых 439 представляет РПЦ. Среди остальных 227 религ. организаций: 6 общин старообрядцев, 11 - Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), 6 - Римско-католической Церкви, лютеран. община, 31 орг-ция евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), 42 орг-ции евангельских христиан, 24 орг-ции пятидесятников, 14 зарегистрированы как орг-ции христиан веры евангельской (ХВЕ), 27 общин адвентистов седьмого дня (АСД), по одной общине Армии спасения, мессианских верующих, Новоапостольской церкви, Ростовской церкви Христовой, 3 орг-ции Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов), 2 общины Ассирийской Церкви Востока, 2 внеденоминационные христианские религиозные организации; также зарегистрированы 43 религиозные организации мусульман, 5 иудейских общин, 2 общины буддистов, по одной организации церкви иконы Божией Матери «Державная» (Богородичный центр) и Сознания Кришны (Донское об-во сознания Кришны).

Приходы и мон-ри Русской Православной Церкви на территории региона относятся к Донской митрополии, в состав которой входят Ростовская и Новочеркасская епархия, Волгодонская и Сальская епархия, Шахтинская и Миллеровская епархия.

Старообрядчество. Одним из самых ранних направлений бегства последователей «старой веры» из центра страны стал юг России, в Донском крае старообрядчество начало распространяться в 70-х гг. XVII в. (подробнее см. в ст. Беглопоповцы). Ок. 1685 г. в Чирской пуст. на Дону поселился один из наиболее активных деятелей раннего старообрядчества - игум. Досифей. Он закончил строительство и освятил в пустыни ц. в честь Покрова Пресв. Богородицы, к-рую начал возводить основатель мон-ря - старообрядец иером. Иов (Лихачёв). В течение некоторого времени это был единственный старообрядческий храм, здесь Досифей принимал «беглых попов», постарался обеспечить своих единоверцев запасными Св. Дарами. Примерно в это же время по рекам Цимла, Калитва, Айдар, Жеребец и в др. местах возникли старообрядческие пустыни, немало старообрядцев проживали в казачьих станицах и хуторах. Большинство донских старообрядцев были беглопоповцами, беспоповцев было значительно меньше. Подавление восстаний казаков-старообрядцев на Дону в кон. 80-х гг. XVII в., разгром в 1706-1708 гг. Астраханского и Булавинского восстаний, выдвигавших лозунги защиты «старой веры», привели к бегству казаков с Дона на Сев. Кавказ, на земли по рекам Кубань, Кума, Терек. В 1708 г. с Дона на Кубань (а позднее в Турцию) ушел большой отряд казаков-старообрядцев под рук. И. Некрасова (см. ст. Некрасовцы). Беглецы с Дона оказались и на зап. границах России - в Стародубье (совр. Брянская обл.) и на Ветке, где беглопоповщина стала играть ведущую роль.

Оставшиеся в Донском крае старообрядцы входили в состав Донского войска, нередко становились станичными и хуторскими атаманами. Распространению старообрядчества на Дону во многом способствовала удаленность от епархиального центра (до 1829 Земля Войска Донского в церковном отношении входила в Воронежскую и Черкасскую епархию (см. ст. Воронежская и Борисоглебская епархия)). После учреждения в 1829 г. Новочеркасской и Георгиевской епархии донские казачьи станицы, где жило много старообрядцев, были обязаны платить жалованье правосл. священникам местных приходов, но общины отказывались это делать.

Старообрядцы-поповцы на Дону в большинстве приняли Белокриницкую иерархию (учреждена в 1846), ее сторонники жили по рекам Дон, Чир, Медведица, беспоповцы поселились гл. обр. по р. Калитве. В 1858 г. на Земле Войска Донского были зафиксированы 68 679 старообрядцев, в 1863 г.- 65 319 чел., наибольшее число староверов было во 2-м Донском окр.- 30 438 чел. (ныне Волгоградская обл.), в 1-м Донском окр.- 9676 чел. и в Черкасском окр.- 3330 чел. (ныне Р. о.). В 1903 г. в Области Войска Донского насчитывалось 47 377 последователей белокриницкого согласия, 46 036 беглопоповцев, 30 683 беспоповца (федосеевцы, поморцы и др.).

К нач. XX в. в столице Области Войска Донского Новочеркасске имелись 2 белокриницкие общины - Покровская (при ней была открыта церковноприходская школа) и Никольская, также действовали беглопоповская и беспоповские общины. В Ростове-на-Дону старообрядцы к кон. XVIII в. имели небольшую каменную часовню. В 80-х гг. XIX в. купцы Золотарёвы, принадлежавшие к белокриницкому согласию, построили на своем участке по ул. Канкринской церковь (Введенскую (Владимирскую)). В 1913 г. ростовский предприниматель и заводчик Н. А. Панин для беглопоповской общины, членом к-рой он являлся, построил Покровско-Ильинскую ц., дом причта и богадельню.

В 1857 г. во епископа новообразованной Донской, Кавказской и Екатеринославской кафедры Белокриницкой иерархии был рукоположен Иов (Зрянин). Формирование епархии было трудным. Донские старообрядцы стремились к прямому подчинению архиепископии в Москве, донские священники не признавали авторитет еп. Иова, и он их строго наказывал, запрещая в священнослужении; вскоре епископ оказался в состоянии острого конфликта с донскими духовенством и паствой. В 1871 г. Иов принял схиму и сложил с себя управление епархией, к-рая в кон. 80-х гг. XIX в. была разделена на Терско-Кавказскую и Новочеркасско-Донскую, кафедры долгое время не замещались. С 9 авг. по 16 окт. 1898 г. Донскую кафедру занимал еп. Иоанн (Картушин). 8 сент. 1910 г. Донскую епархию возглавил еп. Геннадий (Лакомкин; управлял епархией до 1933), кафедральным стал Покрово-Димитриевский собор в Новочеркасске.

После издания 17 апр. 1905 г. имп. указа «Об укреплении начал веротерпимости» юридическое и социально-политическое положение старообрядцев в империи улучшилось, что привело к значительному росту числа старообрядцев на Дону. Наказной атаман Войска Донского 20 дек. 1910 г. уведомлял Департамент духовных дел иностранных исповеданий о том, что с 17 окт. 1906 г. в Области было зарегистрировано 33 общины белокриницкого согласия (28 084 чел.) и 3 общины поморского согласия (769 чел.), не зарегистрированными оставались более 50 старообрядческих общин (67 231 чел.), преимущественно беспоповских (ГА Ростовской обл. Ф. 301. Оп. 10. Д. 2093. Л. 41-44). К 1 янв. 1912 г. в Области Войска Донского жили 117 442 старообрядца белокриницкого согласия (из них 500 неокружников (см. в ст. Окружное послание 1862 г.)) - ок. 80% всех старообрядцев в регионе (РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 4442. С. 5-6); действовали старообрядческие епископ, 89 священников, наставников и уставщиков, находилось 96 старообрядческих церквей и моленных домов, 3 монастыря (2 мужских: на хуторах Кумовском Пятиизбянской ст-цы и Малозападенском Манычской ст-цы и женский - на хуторе Калач Пятиизбянской ст-цы).

В 1920 г. Область Войска Донского была упразднена, 7 ее округов вошли в новообразованную Донскую обл. с центром в Ростове-на-Дону (округа 2-й Донской, Хопёрский и Усть-Медведицкий отошли Царицынской губ.). В 20-30-х гг. XX в. большая часть старообрядческих церквей и молитвенных домов в Донской обл. была закрыта, священнослужители и наставники репрессированы. Тысячи донских старообрядцев погибли во время гражданской войны и в период раскулачивания и расказачивания. В 1920 г. в Новочеркасске власти изъяли Никольскую ц., община присоединилась к прихожанам старообрядческого Покровского собора, в 1935 г. собор был закрыт, затем взорван, община присоединилась к Покровской общине Ростова-на-Дону. В 1933 (по др. сведениям, в 1935) г. в Ростове-на-Дону была закрыта Владимирская (Введенская) ц. белокриницкого согласия, ее община из неск. десятков человек присоединилась к малочисленному приходу беглопоповцев при Покровской ц. В 1939 г. храм был закрыт, но община не распалась и продолжала собираться для молитвы в частных домах; местные либо приезжие священники на дому совершали крещения, венчания, соборование и др. В 1934 г. в ст-це Усть-Белокалитвинской (ныне г. Белая Калитва) власти закрыли молитвенный дом беспоповцев.

К нач. 40-х гг. XX в. в Р. о. действовали 2 общины белокриницкого согласия: при Никольской ц. в ст-це Манычской (ныне Бочаевского р-на) и при Успенской ц. на хуторе Курган (Азовского р-на). В г. Морозовске старообрядцы собирались на молитву в доме свящ. Никиты Ивановича Жучкова, а после его кончины и возвращения из заключения прот. Димитрия Ананьевича Ершова, в 1946-1947 гг.- в доме последнего. В ст-це Орловской (ныне поселок) старообрядцы белокриницкого согласия также собирались в частных домах на общую молитву. Во время 2-й нем. оккупации Ростова-на-Дону (24 июля 1942 - 14 февр. 1943) власти вернули верующим все сохранившиеся храмы, в авг. 1942 г. была возвращена старообрядцам Покровская ц. В подвале под храмом староверы прятали раненых советских воинов, оставшихся в городе после отступления Красной Армии. В сент. 1942 г. об этом узнали оккупационные власти, все находившиеся в подвале красноармейцы и евреи, а также наиболее активные представители общины собора были повешены на Соборной пл., 19 старообрядцев расстреляны на углу пер. Семашко и ул. Ульяновская. Покровский храм закрыли.

В июне 1945 г. белокриницкая община Ростова-на-Дону получила в пользование Покровский храм, община была зарегистрирована 22 авг. 1945 г. Храм освятили в нач. 1947 г., он стал кафедральным для образованной в 1947 г. Донецко-Донской и Кавказской епархии белокриницкого согласия. 22 марта 1948 г. кафедру возглавил еп. Флавиан (Слесарев). Впосл. епархией управляли еп. Иннокентий (Силкин; 10 марта 1952 - 27 дек. 1957), Волжско-Донской и Кавказский еп. Александр (Чунин; февр.-март 1959-1962), Клинцовский и Новозыбковский еп. Иоасаф (Карпов; 24 янв. 1968 - 23 мая 1973, в/у), Донские и Кавказские епископы Анастасий Кононов; 23 мая 1973 - 9 апр. 1986), Зосима (Еремеев; с 22 окт. 2004; с янв. 2016 архиепископ). Во 2-й пол. 40-х гг. общины станиц Манычской и Орловской, а также Морозовска ходатайствовали о регистрации их религ. об-в и о разрешении на устройство церквей. В 1946 г. была зарегистрирована община в ст-це Орловской, год спустя - в ст-це Манычской. Общины приобрели жилые дома и переделали их в церкви. В Морозовске община в 1949 г. купила флигель, устроила в нем молельню, добилась регистрации только в 1955 г. Успенская ц. на хуторе Курган была изъята у общины местными властями в 1960 г., 2 года спустя община была ликвидирована, старообрядцы стали ездить на службы в Покровский собор в Ростов-на-Дону.

Община беспоповцев на Кавалерском хуторе Егорлыкского р-на (22-23 чел.), с 1941 г. устраивавшая молитвенные собрания, в 1946 г. приобрела небольшое здание для молитвенных нужд, в следующем году получила регистрацию. Настоятелем являлся Н. М. Дурнев, после его смерти в 1955 г. община распалась. В с. Развильном (Песчанокопского р-на) поморцы хлопотали о регистрации религ. организации с нояб. 1945 г., только в июне 1954 г. община из 113 чел. была зарегистрирована; в наст. время община не существует. Небольшая группа поморцев отмечена в послевоенные годы на хуторе Камышном Константиновского р-на, она была ликвидирована во время антирелиг. кампании 1958-1964 гг. Во 2-й пол. XX в. в г. Белая Калитва и на прилегающих хуторах проживали неск. сот поморцев. Часть из них перешла в Русскую православную старообрядческую церковь (РПСЦ), часть - в РПЦ, старообрядцы, сохранившие приверженность поморству, зарегистрировали в 2002 г. общину, построили в г. Белая Калитва кирпичный храм.

В наст. время в Р. о. действуют 4 общины РПСЦ, входящие в Донскую и Кавказскую епархию: в Ростове-на-Дону, в Морозовске (зарегистрирована в 2012), в пос. Орловском (зарегистрирована в 2013) и в ст-це Манычской (зарегистрирована в 2014). Община Покровского кафедрального собора в Ростове-на-Дону (ок. 500 чел.) является самой крупной старообрядческой общиной на юге России. В 2002 г. в ст-це Манычской глава РПСЦ митр. Алимпий (Гусев) освятил новопостроенную каменную ц. во имя арх. Михаила. В области действуют 2 зарегистрированные общины Древлеправославной Поморской церкви: в Белой Калитве (зарегистрирована в 2002), в с. Жуковском Песчанокопского р-на (зарегистрирована в 2018). В с. Литвиновка Белокалитвинского р-на поморцы имеют небольшую церковь, но община не зарегистрирована. В Ростове-на-Дону в 2015-2019 гг. была зарегистрирована община Русской Древлеправославной церкви, не имевшая молитвенного помещения.

Армянская Апостольская Церковь (ААЦ). В Азаке существовал арм. квартал, имевший свою церковь. В документах 1-й пол. XIV в. упоминается храм во имя св. Григория Просветителя (Фомичёв. 1994. С. 13). В дальнейшем до XVIII в. крупных арм. общин на территории Р. о. не было. В июле 1778 г. предстоятель крымских армян вардапет Петрос Маркосян († 1779) и его паства направили из Бахчисарая имп. Екатерине II Алексеевне прошение о принятии их в подданство Российской империи и переселились в Приазовье (12,6 тыс. чел.). 14 нояб. 1779 г. императрица подписала Жалованную грамоту вышедшим из Крыма Христианам Армянского закона, согласно к-рой переселенцам отводилась округа крепости Св. Димитрия Ростовского. Армянам предписывалось «по заселении… особого города в урочище Полуденки с названием Нахичевана» учредить магистрат (действовал до 1871), в к-ром следовало «производить суд и расправу» по «правам и обыкновениям» переселенцев, а членов магистрата выбирать из числа соплеменников. Переселенцы получили 10-летнее освобождение от «Государственных податей и служб» и др. льготы; малоимущим полагалась казенная поддержка на обзаведение хозяйством. Вардапету Петросу Маркосяну пожизненно императрица «препоручала» духовное окормление всех вышедших с ним из Крыма армян и позволила строить церкви и колокольни. Арм. духовенство во главе с вардапетом должно было состоять «в единственной власти» Эчмиадзинского католикоса (ПСЗ. Т. 20. № 14942. С. 878-879). Помощь армянам в иммиграции в Россию и в устройстве на новом месте оказал архиеп. Иосиф (Аргутинский-Долгорукий), к-рого в 1773 г. католикос назначил духовным наставником арм. диаспоры в России (резиденция архиерея находилась в Астрахани). Архиеп. Иосиф участвовал в основании г. Нов. Нахичеван (Нор-Нахичеван, с 1838 Нахичевань-на-Дону, с 1928 в черте Ростова-на-Дону), а также селений Чалтырь, Мец-Сала (ныне Б. Салы), Покр-Сала (ныне Султан-Салы), Топти (ныне Крым) и Несветай на территории совр. Мясниковского р-на. В 1780 г. архиеп. Иосиф освятил в Нор-Нахичеване ц. в честь Успения Пресв. Богородицы (Сурб-Аствацацин; впосл. неоднократно перестраивалась) и заложил ц. Вознесения Господня (Сурб-Амбарцум), в 1783 г.- собор в Нор-Нахичеване во имя св. Григория Просветителя (Сурб-Григор-Лусаворич; освящен в 1807, впосл. получил статус кафедрального). Также в XVIII в. при участии архиеп. Иосифа в городе были возведены церкви во имя св. Николая (Сурб-Никогос; не сохр.), во имя св. Феодора (Сурб-Торос или Теодорос; не сохр.), во имя св. Георгия (Сурб-Геворг; не сохр.). В 1783 г. архиеп. Иосиф близ Нор-Нахичевана основал мон-рь Св. Креста (Сурб-Хач), при котором была построена одноименная деревянная церковь, в 1786-1792 гг. вместо деревянной возведена каменная ц. Св. Креста. Впосл. территория, на к-рой располагался мон-рь, была включена в городскую черту.

По указу имп. Николая I Павловича от 23 апр. 1830 г. от Астраханской епархии была отделена Новонахичеванская и Бессарабская епархия с центром в Кишинёве (в 1858-1879 резиденция епископа временно находилась в Феодосии). Новой епархии отошли арм. приходы, находившиеся в С.-Петербурге, Москве, «в Губерниях Новороссийских и в Области Бессарабской» (2 ПСЗ. Т. 5. Ч. 1. № 3620. С. 355). С 1862 г. в Нахичевани-на-Дону действовал викариат во главе с викарными архимандритами. С 1875 г. в городе работала епархиальная школа (ДУ), к-рая в 1881 г. была преобразована в ДС. Выпускником семинарии является Верховный Патриарх и Католикос всех армян Геворг VI (Чеорекчян). В 1875-1881 гг. построена нахичеванская кладбищенская ц. во имя св. Иоанна Предтечи (Сурб-Карапет). В 1895 г. архиерейская кафедра перенесена в Нахичевань-на-Дону. В кон. XIX в. арм. община Таганрога насчитывала ок. 1 тыс. чел.; в 1900-1906 гг. в городе возведена ц. Сурб-Акоб (во имя св. Иакова, не сохр.). В нач. XX в. в Нахичевани-на-Дону было 9 арм. церквей.

После установления в регионе советской власти были закрыты ДС (1919) и мон-рь Св. Креста (1920); богослужения в бывшей монастырской церкви продолжались до 1931 г. Последний армянский храм в Ростове-на-Дону (Сурб-Карапет) закрыт в 1938 г., его духовенство репрессировано. Во время Великой Отечественной войны были открыты нек-рые арм. церкви: в 1941 г.- Сурб-Карапет в Ростове (впосл. не закрывалась), в 1944 г.- в честь Вознесения Господня (Сурб-Амбарцум) в с. Чалтырь (впосл. не закрывалась), Успенская ц. (Сурб-Аствацацин) в с. Б. Салы (действовала недолго, т. к. сильно пострадала в ходе боев), ц. Всеспасителя (Аменапркич) в с. Крым. В ходе боев сильно пострадала ц. во имя св. Георгия в с. Султан-Салы (в наст. время в полуразрушенном состоянии).

В 1945 г. воссоздана Новонахичеванская епархия ААЦ. В 1949 г. управление Астраханской епархией (включавшей территории Сев. Кавказа и Поволжья) передано главе Новонахичеванской епархии. В 1956 г. образована объединенная епархия Нов. Нахичевана и Сев. Кавказа. В 1966 г. резиденция главы епархии перенесена в Москву, епархия стала именоваться Новонахичеванской и Российской. Вслед. ужесточения гос. антирелиг. политики в 1958-1964 гг. (см. в ст. Хрущёв Н. С.) в 1960 г. закрыли ц. Всеспасителя в с. Крым, нек-рые ранее закрытые арм. храмы региона были разрушены.

В июле 1991 г. в пределах территории Новонахичеванской и Российской епархии созданы 3 викариата: Западный, Ростовский и Сев. Кавказа. В авг. того же года в Мин-ве юстиции РФ зарегистрирована Новонахичеванская и Российская епархия. В 1996 г. возобновлены богослужения в ц. Всеспасителя в с. Крым. В 1997 г. из состава Новонахичеванской и Российской епархии (с 2013 Российская и Новонахичеванская) выделена епархия Юга России с центром в Краснодаре. В 2008 г. завершилось восстановление Успенской ц. в с. Б. Салы и возобновились богослужения. В 2011 г. в Ростове-на-Дону освящена новопостроенная ц. Св. Воскресения (Сурб-Арутюн). Ростовский викариат объединяет приходы Ростова-на-Дону, Астрахани, Волгограда, Саратова. К окт. 2020 г. на территории Р. о. зарегистрированные религ. орг-ции ААЦ имелись в Ростове-на-Дону (3), по одной орг-ции действовали в Новочеркасске, г. Шахты, Таганроге, в селах Крым, Чалтырь, Султан-Салы, Б. Салы, а также в хуторе Шаумяновском Егорлыкского р-на.

Римско-католическая Церковь. В 1318 г. папская курия при папе Иоанне XXII направила в Тану 3 доминиканцев. В это время Тана находилась в ведении Кафской епархии. В 1332 г. хан Узбек выдал венецианцам грамоту, в к-рой упоминается существовавшая к тому времени в Тане Гостевая (в историографии иногда именуется Госпитальной) католич. церковь. К 1341 г. в Тане существовала ц. св. Франциска. В Тане было учреждено еп-ство-суффраган в подчинении еп-ства Каффы. Первый епископ Таны назначен папой Климентом VI в 1345 г., но, вероятно, он не прибыл к месту служения, в 1363 г. кафедра была вакантной. Согласно итал. документам 1359-1369 гг., в этот период в Тане существовали церкви св. Марка, св. Иакова, 2 общины (братства или мон-ря): св. Антония и св. Марии. Тогда же францисканцы имели «дом» и 2 монастыря с церквами Пресв. Богородицы и, вероятно, с ц. св. Франциска; доминиканцам принадлежала ц. св. Доминика (Фомичёв. 1994. С. 8-9). Францисканцы и доминиканцы в Тане активно распространяли католичество, в частности посредством крещения рабов.

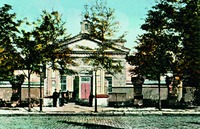

Со 2-й пол. XV в. (после взятия в 1475 тур. войсками Азака и Таны) до 2-й пол. XVIII в. о католич. приходах на территории Р. о. сведений не обнаружено. С кон. 60-х гг. XVIII в. до сер. 50-х гг. XIX в. в регион прибывали нем. колонисты (в т. ч. католики). С кон. XVIII в., после 3-го раздела Речи Посполитой (1795), на Дон переселялись поляки. Католики были и среди армян, переселившихся в Приазовье из Крыма в кон. 70-х гг. XVIII в. Число католиков пополнилось ссыльными участниками Польского восстания 1863-1864 гг. С развитием торговли росло католич. население Таганрога. В 1806 г. таганрогский градоначальник Б. Б. Кампенгаузен ходатайствовал перед министром внутренних дел гр. В. П. Кочубеем о строительстве в городе костела за казенный счет. Проект был одобрен имп. Александром I, казенные средства на строительство выделены в 1806-1807 гг. Строительство костела Св. Троицы началось в 1807 г., завершилось в 1810 г., освящен в 1812 г. С 1905 г. при костеле действовало благотворительное об-во, которое в 1908 г. открыло платную б-ку-читальню. В 1907 г. в Таганроге проходили торжества, посвященные 100-летию местного костела, на к-рые прибыл Тираспольский еп. Иосиф Алоиз Кесслер с группой клириков. Таганрогский костел Св. Троицы был закрыт в 1934 г. (здание сохр.). В 80-х гг. XIX в. в Ростове-на-Дону возведен костел в честь Тайной вечери. С 1900 г. при ростовском костеле действовало благотворительное об-во. Костел был закрыт не позднее 1934 г., в 1944 г. в нем возобновились богослужения, повторно закрыт в 1952 г. и в кон. 50-х гг. разобран. В 1906 г. в Новочеркасске завершилось строительство костела в честь Успения Пресв. Богородицы, освящение храма состоялось в 1907 г. В 1929 г. он был закрыт, в 1994 г. возвращен верующим. Помимо костелов в нем. поселениях действовали молитвенные дома. В 1999-2004 гг. в Ростове-на-Дону построен костел в честь Тайной вечери.

Католич. приходы региона со времени их появления относились к Могилёвскому католическому архиепископству, с 1848 г. и фактически до закрытия последнего из них в 1952 г. (формально - до 1991) - к Херсонскому (с 1852 Тираспольскому) епископству Могилёвской церковной провинции. В 1991-1999 гг. регион входил в состав апостольской администратуры для европ. части России, в 1999-2002 гг.- в состав апостольской администратуры юга европ. части России; с 2002 г. Р. о. относится к епархии св. Климента с центром в Саратове. К окт. 2020 г. в Р. о. католич. общины зарегистрированы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске, Азове, Батайске.

Протестантские церкви, деноминации. Немцы, последователи лютеранства, прибывали в регион с сер. 60-х гг. XVIII в. в качестве колонистов. В их поселениях имелись молельные дома. Приходы на территории Области Войска Донского относились к Южнорусскому пробству С.-Петербургского консисториального округа. Первые сведения о деятельности евангелическо-лютеран. общины в Ростове-на-Дону относятся к 1856 г., в 1862 г. оформился приход Таганрог-Ейск, в 1908 г.- приход в Новочеркасске. Кирха в Таганроге была построена к 1873 г. (ранее таганрогские лютеране собирались на богослужения в доме, к-рый предоставлял мекленбургский консул Ландерсон), Петропавловская кирха в Ростове-на-Дону возведена в 1883-1888 гг., кирха в Новочеркасске - к 1898 г. В нач. XX в. к приходу Таганрога относились 14 общин, к приходу Ростова-на-Дону - 5, к приходу Новочеркасска - одна община. В 20-30-х гг. XX в. лютеран. приходы в регионе были закрыты. Здание ростовской Петропавловской кирхи сильно пострадало во время Великой Отечественной войны и было снесено. Новочеркасская кирха была открыта во время нем. оккупации города, по окончании войны закрыта; в 1990 г. ее здание передано общине евангельских христиан-баптистов, к-рые отремонтировали помещение и с 1994 г. проводят в нем богослужения. К окт. 2020 г. в Р. о. зарегистрирован приход святых Петра и Павла в областном центре.

По нек-рым данным, ростово-нахичеванская община баптистов образовалась в 1878 г. (Руденко. 2017). В 1880 г. богослужения проводила община баптистов в ст-це Николаевской (ныне Константиновского р-на). Позднее баптисты появились на близлежащих хуторах Гапкин и Савельев (ныне того же района). Общины образовались в станицах Богоявленской, Камышевской и Мариинской. В нач. 80-х гг. XIX в. в Ростове-на-Дону баптизм распространял «немец Миллер, член английского библейского общества» (Там же. С. 43-44). Впосл. А. Миллер, как и нек-рые др. баптисты, был выслан из региона, однако это не остановило распространение учения. В 1891 г. представитель ростовской общины баптистов Ф. А. Бойченко проповедовал в Харькове. В нач. XX в. в Ростове-на-Дону проходили всероссийские съезды баптистов под председательством Д. И. Мазаева. В тот же период ростовский пресв. Г. А. Бойченко руководил и таганрогской общиной. Тогда же ростовские баптисты арендовали помещение для своих собраний, в 1909 г. ростовская община была зарегистрирована властями, к 1914 г. баптисты собирались уже в собственном молитвенном доме. Отделения общины имелись в Азове, Батайске, Новочеркасске, Аксайской ст-це (ныне г. Аксай) и др. населенных пунктах. В 30-х гг. XX в. большинство общин евангельских христиан и баптистов прекратили легальное существование. Возрождение их деятельности на территории Р. о., как и всего СССР, связано с образованием в 1944 г. Всесоюзного союза евангельских христиан и баптистов (с 1945 Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ)). После раскола в среде евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) в Ростове-на-Дону к инициативникам в 1961-1963 гг. присоединились 344 члена ростовской общины ЕХБ. Отказывавшиеся регистрироваться инициативники в 1965 г. образовали Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ). К нач. 1967 г. в регионе прошли регистрацию 8 общин ЕХБ; тогда же властям были известны 40 незарегистрированных общин ЕХБ, в которых состояли 1522 чел. К 1972 г. число зарегистрированных общин ЕХБ не изменилось, а количество незарегистрированных сократилось до 33 (в них состояли 1,2 тыс. чел.).

К 2019 г. в Р. о. действовали 44 незарегистрированные общины, входящие в СЦ ЕХБ, из них 27 имели молитвенные дома, остальные арендовали помещения. К окт. 2020 г. в числе зарегистрированных религ. орг-ций имеется Объединение церквей евангельских христиан-баптистов Ростовской области и Республики Калмыкия.

Вероятно, первые общины пятидесятников (христиан веры евангельской, ХВЕ) появились на территории Р. о. в 20-х гг. XX в. В сер. 60-х гг. XX в. властям было известно 4 пятидесятника, к-рые жили в Железнодорожном р-не Ростова-на-Дону. К 1972 г., по данным властей, в регионе было 25 незарегистрированных групп ХВЕ, объединявших более 800 чел. В 1993-2002 гг. произошел существенный рост количества общин ХВЕ, в основном исповедовавших относительно консервативные направления пятидесятничества (ныне эти общины в основном относятся к Российской церкви ХВЕ (РЦ ХВЕ)). С 1999 г. начался продолжающийся и в наст. время бурный рост количества общин, в которых преобладают адепты 3-й «волны» пятидесятничества (т. н. новые). Общины «новых» по большей части входят в Российский объединенный союз ХВЕ (пятидесятников) (РОСХВЕ). Несмотря на разногласия в вопросах культа, отдельные общины могут входить в РЦ ХВЕ и одновременно подчиняться РОСХВЕ. На территории Р. о. существует ок. 10 общин евангельских христиан в духе апостолов («единственники» или унитарии). К окт. 2020 г. зарегистрирована их община в Новочеркасске, ранее регистрацию имела община в Ростове-на-Дону. К окт. 2020 г. среди зарегистрированных в Р. о. орг-ций ХВЕ имеется Централизованная религиозная организация христиан веры евангельской по Ростовской области.

Общины адвентистов седьмого дня (АСД) в регионе начали появляться в поселениях нем. колонистов во 2-й пол. 80-х - нач. 90-х гг. XIX в. В 1901 г. на 9-м ежегодном съезде Восточноевропейского поля Россия была разделена на 2 самостоятельных миссионерских поля - Севернороссийское и Южнороссийский союз. Центром последнего стал Ростов-на-Дону. В Южнороссийский союз вошли 26 общин Юга России, Кавказа и Поволжья, насчитывавших 787 чел. (гл. обр. нем. колонистов). Председателем союза стал Г. И. Лебсак. Тогда же начало неофициально (во избежание уголовного преследования за «совращение православных») действовать и Среднероссийское поле, объединявшее русских по национальности АСД (Одинцов. 2020. С. 87-88). В 1906 г. адвентистская церковь была легализована в Российской империи, после чего структура церкви подверглась реорганизации: все общины АСД в России были объединены в одну конференцию и 3 миссионерских поля. Восточная часть региона вошла в состав Восточнороссийской конференции, которую возглавил Лебсак (в 1909 направлен в Сибирь). Екатеринославская и Западнодонская области вошли в состав Южнороссийского поля во главе с Д. Исааком. В дальнейшем структура церкви АСД в России неоднократно изменялась. В 20-х гг. XX в. руководство адвентистской церкви безуспешно хлопотало перед властями об устройстве постоянных 6-месячных курсов в ряде городов, в т. ч. в Ростове-на-Дону. Состоявшийся 12-19 мая 1928 г. в Москве VI Всесоюзный съезд АСД учредил Всесоюзный федеративный союз АСД (ВСАСД), разделенный на 4 областных союза (униона). Ростов-на-Дону стал центром Юго-Восточного областного союза АСД, в к-ром состояли 2672 члена (Там же. С. 229-230, 233). Летом 1930 г. вслед. ужесточения антирелиг. гос. политики расширенный пленум ВСАСД постановил распустить областные союзы, в т. ч. и с центром в Ростове-на-Дону. По данным властей, за 1-й и 2-й кварталы 1945 г. в Р. о. легализовали свою деятельность 2 общины АСД. В 1946 г. действовали общины в Ростове-на-Дону и Таганроге. С ужесточением антирелиг. гос. политики при Н. С. Хрущёве под давлением властей по обвинению в нарушении законодательства о культах от руководства ВСАСД был отстранен проживавший в Ростове-на-Дону П. А. Мацанов. В результате в среде АСД произошел раскол. Ростов-на-Дону стал центром нелегальной адвентистской организации. Особое внимание Мацанов уделял работе с молодежью, для которой организовал различные занятия и кружки. Это активизировало жизнь ростовской общины и привлекло к ней внимание членов соседних общин АСД, их делегации приезжали в Ростов-на-Дону перенимать опыт и получать лит-ру. Осенью 1957 г. под видом проведения праздника жатвы в Ростове-на-Дону состоялось совещание с участием нек-рых консервативных лидеров АСД, не признававших московское руководство ВСАСД. Консервативные АСД обвиняли руководство ВСАСД в отступничестве от принципов адвентизма и отстаивали принцип невмешательства гос-ва во внутреннюю жизнь церкви. В целях недопущения образования 2-го, нелегального центра АСД власти в 1959 г. лишили ростовскую общину регистрации, отобрали у нее молитвенное здание, а Мацанова вынудили покинуть город (он выехал с семьей в Новосибирск) (Там же. С. 405-408). К нач. 1961 г. в Р. о. действовали 2 общины АСД - в Ростове-на-Дону и в Таганроге (из 6 общин на европ. территории СССР; там же. С. 419). К нач. 1967 г. на территории региона действовала одна зарегистрированная община АСД (Табунщикова. 2011. С. 40). К 1972 г. регистрацию в Р. о. имели 2 общины АСД; 10 групп, в которых состояли ок. 300 чел., действовали без регистрации (Там же. С. 43). В апр. 1980 г. уполномоченному Совета по делам религий по Р. о. была направлена информационная записка с сообщением об активизации «мацановцев» (в частности, указывалось на проведение нелегальных собраний) и с требованием общими усилиями с местными властями прекратить действия нелегального Южнороссийского полевого совета АСД (Одинцов. 2020. С. 450). В 1986 г. в ходе визита в СССР Ростов-на-Дону посетил президент Генеральной конференции АСД Н. К. Уилсон. К окт. 2020 г. среди зарегистрированных в Р. о. религ. орг-ций АСД имеется Централизованная религ. организация Объединения Церкви христиан АСД в Ростовской обл. и Республике Калмыкия. Р. о. входит в Кавказскую унионную миссию и в Ростово-Калмыцкую конференцию.

В нач. 20-х гг. XX в. в Сальский окр. Донской обл. переселились карсские и ахалкалакские духоборцы, а также молокане. С разрешения властей они создали сельскохозяйственные коммуны. В ходе проведения сплошной коллективизации эти коммуны были ликвидированы. Ранее на территории Р. о. были зарегистрированные общины молокан в Волгодонске, пос. Целина, селах Ольшанка, Плодородном и на хуторе Одинцовка Целинского р-на. К окт. 2020 г. зарегистрированных орг-ций молокан в регионе нет. Духоборцы свои общины не регистрировали.

К окт. 2020 г. в Ростове-на-Дону зарегистрирована орг-ция Армии спасения, в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Таганроге зарегистрировано по одной религ. орг-ции мормонов.

По одной общине Ассирийской Церкви Востока зарегистрировано в Ростове-на-Дону и в г. Шахты.

Ислам. Мусульм. община имелась в ордынском Азаке. С 70-х гг. XV в. побережье Азовского м. являлось частью Османской империи. С кон. XVI - нач. XVII в. упоминаются исповедовавшие ислам донские татары-казаки. Мусульманами были жители хутора Татарка (ныне в черте Новочеркасска) - татары и ногайцы, предки которых служили в Донском казачьем войске. В этой станице действовала мечеть, самоуправление осуществлялось по казачьему образцу. Большинство совр. донских татар (особенно жители Ростова-на-Дону и Новочеркасска) - потомки переселенцев из 6 татар. селений («алты авылы»), компактно расположенных на территории совр. Пензенской обл.: Кикина, Кобылкина, Кутеевки, Мочалейки, Решетина, Телятина. Земли, на к-рых находятся эти селения, были пожалованы царем Петром I участнику Азовских походов Арслану Полкаеву (Полке). Со 2-й пол. XIX в. мусульм. население пополнилось средневолжскими (гл. обр. пензенскими) татарами, переселявшимися в регион в связи с активным развитием в нем промышленности. В 1905-1917/18 гг. в Ростове-на-Дону была построена мечеть.

Согласно переписи населения 1926 г., в Ростове-на-Дону проживали 2678 татар. По окончании Великой Отечественной войны работать на стройках города и области приезжали в числе прочих и мусульмане. В 1963 г. у мусульм. общины Ростова власти отобрали мечеть, здание было передано военной части и частично разрушено; на месте мечети сооружен солдатский клуб. Общине мусульман был передан небольшой ветхий дом на ул. Варфоломеева, к-рый был приспособлен под мечеть. Она действовала до кон. 70-х гг., после чего мусульм. общине передали дом на ул. Туркестанской.

С 60-х гг. XX в. в регион приезжали представители народов Кавказа (в основном чеченцы, к-рые были депортированы в Ср. Азию). Они селились гл. обр. в юго-восточном и восточном районах Р. о. В 1970 г. в регионе жили 2527 чеченцев, к 1979 г. их численность выросла до 9183 чел. К 1989 г. большая часть чеченской диаспоры проживала в Дубовском (более 2 тыс. чел.), Заветинском (ок. 4 тыс.), Зимовниковском (более 2 тыс.), Пролетарском (более 1 тыс.), Ремонтненском (более 2 тыс. чел.) районах. По переписи того же года, большинство мусульман региона составляли чеченцы и татары. После распада СССР значительную часть приезжих мусульман составляли выходцы с Кавказа, из Закавказья (азербайджанцы, турки-месхетинцы) и Ср. Азии. Подавляющее большинство мусульман Р. о.- сунниты. Шиизм исповедуют часть азербайджанцев и иностранных студентов вузов (гл. обл. иранцы и ливанцы). Большинство мусульман посещают суннитские мечети и молитвенные места; автономных шиитских общин на Дону не было. Согласно переписи населения 2002 г., численность представителей этносов, традиционно исповедующих ислам, составляет ок. 110 тыс. чел. (ок. 2,5% населения). Из них в Ростове-на-Дону проживали ок. 43 тыс. чел. В XXI в. росла численность представителей народов Кавказа и Закавказья (особенно азербайджанцев и турок-месхетинцев). По данным переписи 2010 г., турки-месхетинцы - крупнейшая группа мусульман региона.

Ислам на территории Р. о. сохраняет в основном традиционно умеренную форму, общины избегают политизации и радикализации. Однако в 2002 г. органы госбезопасности Р. о. пресекли деятельность тур. секты «Нурджилар», ее руководитель был выслан в Турцию.

С советского времени ростовская мечеть на ул. Туркестанской, 28 функционировала в качестве Мухтасибатского управления мусульман Р. о., Молдовы, Украины и Прибалтийских республик и входила в состав Духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). Фактически деятельность управления не выходила за пределы Р. о. Управление возглавлял имам-мухтасиб, утвержденный ДУМЕС. Несмотря на то что офиц. существование Ростовского мухтасибата было закреплено решением пленума ДУМЕС от 15 янв. 1991 г., после распада СССР местное управление пережило несколько юридических реорганизаций.

Дальнейший распад ДУМЕС и его преобразование в Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ) с центром в Уфе, появление Духовного управления мусульман европ. части России (ДУМЕР), а затем и Совета муфтиев России (СМР) с руководством в Москве вызвали раскол в среде мусульм. духовенства России. На базе Ростовского мухтасибата было создано Духовное управление мусульман Ростовской обл. и Юга России. Официально его создание было закреплено решением VI внеочередного съезда ДУМЕС в мае 1994 г., а 1 марта 1995 г. оно было зарегистрировано в местных органах юстиции.

В дальнейшем Духовное управление мусульман Ростовской обл. и Юга России было переименовано в Центральное духовное управление мусульман Р. о. (ЦДУМ РО), в 2000 г. прошло перерегистрацию и лишилось статуса межрегионального управления, утратив контроль над общинами из соседних регионов. В 2002 г. «ахунство» было перерегистрировано в Главное духовное управление мусульман Р. о. (ныне Духовное управление мусульман Р. о. (ДУМ РО; Донской Муфтият)). На ДУМ РО ориентируются ок. 10 общин обл. центра; к этому управлению в основном относятся татары, турки-месхетинцы, частично - представители народов Кавказа. Общины (нек-рые не имеют регистрации) действуют преимущественно в вост. части области: в Дубовском, Зерноградском, Зимовниковском, Весёловском, Сальском, Мартыновском, Неклиновском, Пролетарском и Целинском районах. К окт. 2020 г. среди зарегистрированных в области мусульм. религ. орг-ций были 3 централизованные: ДУМ РО (Донской Муфтият), ДУМ РО (Донской Мухтасибат; относится к юрисдикции ДУМ РФ) и ЦДУМ РО (входит в ЦДУМ России).

Иудаизм. Евр. поселение в ордынском Азаке, по некоторым предположениям, существовало уже во 2-й пол. XIII в.; близ Азака находился евр. посад или предместье. По мнению Н. М. Фомичёва, в евр. квартале города была синагога или молельный дом (Фомичёв. 1994. С. 14). В 1796 г. в крепости Св. Димитрия Ростовского проживали 7 евреев-мещан, в 1800 - 10 евреев, в 1817 г.- 94. Первым еврейским купцом, поселившимся здесь в 1817 г. по разрешению войскового атамана Платова, был Герберг. В 1836 г. в Ростове-на-Дону проживали 73 евр. семьи (7 купеческих, остальные мещане). В это же время в городе появились евр. кладбища. Первый евр. молитвенный дом открылся в городе не позже 1837 г., синагога - не позже 1855 г. В 1844 г. 1-й известный ростовский раввин Вульф Калина вел книги регистрации браков, рождений, разводов и смертей. Молитвенный дом был официально зарегистрирован в 1849 г., а каменное здание синагоги - в 1855 г. Новое 2-этажное кирпичное здание Главной хоральной синагоги, построенное на средства евр. общины, было торжественно открыто 30 авг. 1868 г. В первые десятилетия XIX в. в Таганроге существовали начальная евр. школа (хедер), евр. молитвенный дом, в 1859-1876 гг. было построено здание синагоги. С 1863 г. в Ростове-на-Дону действовало училище «Талмуд-Тора» при Главной хоральной синагоге, позже - при Солдатской синагоге, построенной в 1872-1891 гг. В 1892 г. появились многочисленные хедеры, открылись общественные и частные школы и уч-ща. В ростовских гимназиях в 80-х гг. XIX в. евреи составляли 33,8% учеников. Но после введения в 1887 г. процентной нормы на учеников-иудеев их численность заметно снизилась. До 1888 г. Ростов-на-Дону и Таганрог были в черте оседлости (относились к Екатеринославской губ.). Согласно закону 1880 г., в Области Войска Донского могли проживать евреи - выпускники ун-тов или находящиеся на правительственной службе. После включения Ростова-на-Дону в Область Войска Донского на него были распространены ограничения на проживание евреев, но евреям, жившим в городе до 19 мая 1887 г., было предоставлено право жительства. В 1897 г. в Ростове-на-Дону проживали 11 838 евреев (ок. 10% населения), в 1914 г.- 16 тыс. (7,2%). С 80-90-х гг. XIX в. мн. евреи в городе были сторонниками сионистских орг-ций. С 1889 по 1910 г. казенным раввином Ростова-на-Дону был М. Г. Айзенштадт (1860-1943), известный педагог, общественный деятель, приверженец сионистских идей. Во время евр. погрома в городе в 1883 г. евреи подвергались избиению, но жертв удалось избежать. Во время ростовских погромов 1905 г. погибли 176 чел., ок. 500 чел. были ранены. В 1910 г. в Ростове-на-Дону функционировали 3 школы «Талмуд-Тора», женское евр. общественное уч-ще, 2 синагоги, молитвенный дом, уч-ще при Главной хоральной синагоге, об-во взаимопомощи «Гмилат-хесед». В годы первой мировой войны правительственный циркуляр 1915 г. разрешил евр. беженцам селиться во внутренних губерниях России, за исключением Области Войска Донского. Несмотря на это, мн. евр. беженцы из районов боевых действий, в т. ч. большая группа хасидов Хабада во главе с цадиком Ш. Д. Шнеерсоном, поселились в Ростове-на-Дону. К 1920 г. в городе было 2 синагоги и 6 молитвенных домов, а также значительное число благотворительных и просветительских учреждений. Сохранилось здание бывш. евр. больницы (ныне горбольница № 4), во дворе которой была синагога, действовавшая до нач. 90-х гг. XX в.

В 1920 г., после захвата Ростова-на-Дону Первой конной армией, начались грабежи, к-рые переросли в евр. погромы. В том же году было запрещено преподавание иврита и идиша. В 20-30 гг. XX в. власти преследовали раввинов, меламедов, шойхетов, закрывали синагоги и молитвенные дома. В 1924-1925 гг. в городе прошли массовые аресты сионистов. Здание хоральной синагоги в 1929-1930 гг. было национализировано, ныне в нем находится городской кожно-венерологический диспансер. К 1939 г. действовал лишь Ремесленный молитвенный дом, ставший ростовской синагогой (уничтожен в 1942). В 1944 г. была зарегистрирована евр. религ. община, но лишь в 1945 г. было получено разрешение на использование здания бывш. Солдатской синагоги. С 1944 по 1960 г. ростовским раввином был Ш.-М. З. Аронович. После его смерти в течение 30 лет раввина в синагоге не было.

По переписи 1959 г., в Р. о. проживали 20 864 еврея, по переписи 1970 г.- 18 190, по переписи 1989 г.- 10 878 евреев. Численность евр. населения Ростова-на-Дону в 1959 г. составляла 16 341 чел., в 1970 г.- 14 397, в 1989 г.- 8504 чел. Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 г., в Р. о. насчитывалось 5026 евреев. В 2013 г. в регионе жили ок. 12 тыс. евреев.

В Ростове-на-Дону действует ростовская евр. религ. община, входящая в Федерацию еврейских общин России. Создана благотворительная орг-ция «Хесед Шалом Бер», помогающая евреям, особенно пожилым людям. Работает школа «Ор Авнер», при синагоге действует Музей Катастрофы (т. е. Холокоста), в к-ром проходят занятия с учениками мн. ростовских школ. При евр. общине работают архивная служба и б-ка, женский и молодежные клубы. В 2004 г. в Ростове-на-Дону создана Ростовская региональная евр. национально-культурная автономия. В 2019 г. в Р. о. были зарегистрированы 7 общин (5 хасидских, прогрессивная и ортодоксальная), хасиды имели синагогу, иешиву (обучалось 40 чел.), общеобразовательную школу.

Буддизм исповедовали переселявшиеся на Дон в XVII-XIX вв. калмыки. Донские калмыки (бузавы) служили в Донском казачьем войске. В ходе депортации калмыков в вост. регионы СССР (1943-1944) принудительному переселению подверглись и калмыки, проживавшие на территории Р. о. К окт. 2020 г. буддизм в регионе представлен 2 зарегистрированными религ. орг-циями: «Дхарма-центр г. Ростов-на-Дону (Центр Учения Будды г. Ростова-на-Дону)» и «Буддийский центр Алмазного Пути традиции Карма Кагью г. Ростова-на-Дону» (ок. 750 чел.). В обл. центре без регистрации действуют центры Тхеравады и школа дзен-буддизма.

Новые религиозные движения. В Таганроге имеется зарегистрированная община Новоапостольской церкви. В Ростове-на-Дону зарегистрирована религ. орг-ция об-ва Сознания Кришны (вайшнавов). До судебного запрета 2017 г. на деятельность Иеговы свидетелей (известны в Р. о. с 50-60-х гг. XX в.) на территории региона в качестве религиозных организаций в разное время были зарегистрированы 18 общин, объединенных в 2 округа и имевших неск. молитвенных домов. Без регистрации действуют группы неоязычников. В Азове в качестве общественной организации действовало отделение партии «Воля» С. М. Пеуновой, распространяющей солярный культ Майтрейи-Митры (ныне организация снята с регистрации). К окт. 2020 г. в обл. центре в качестве общественного объединения зарегистрирован «Донской фонд Рерихов». Также в разное время отмечалась деятельность анастасийцев (имеют в регионе 4 «экопоселения»), «Школы дальнейшего энергоинформационного развития человека» (ДЭИР), последователей Шри Чинмоя, Церкви объединения (мунитов), последователей саентологии и др.