Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

[Греч. Γενέθλιον τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου κα ἀειπαρθένου Μαρίας], в правосл. богослужении двунадесятый праздник, посвященный воспоминанию рождения Девы Марии от святых праведных Иоакима и Анны (о событии см. в статьях Богородица, Иоаким и Анна, Иакова Протоевангелие). Отмечается 8 (21) сент.

История праздника

Праздник Р. П. Б. несомненно появился в Иерусалиме, однако точное время его установления неизвестно. Его нет в архаичной редакции древнего иерусалимского Лекционария, сохранившейся в арм. переводе V в. (Renoux. Lectionnaire arménien). Вероятно, он был введен в связи с постройкой ц. во имя Девы Марии рядом с купелью Вифезда (Sancta Maria juxta piscinam probaticam), где по преданию находился дом св. праведных Иоакима и Анны (см.: Ioan. Damasc. De fide orth. IV 14; существование церкви подтверждается свидетельством паломника Феодосия, посетившего Иерусалим в 1-й пол. VI в. (вероятно, между 518 и 530) (Theodos. De situ Terrae Sanctae. 8 // CCSL. 175. P. 119; см. также: Anon. Placent. Itinerarium. 27; Sophr. Hieros. Anacreontica. XX 81-94 // PG. 87. Col. 3821-3824), но почитание этого места могло возникнуть значительно раньше и долгое время носить локальный характер). Возможно, 8 сент. изначально было датой освящения этого храма. При имп. св. Юстиниане I праздник был введен в К-поле, что подтверждается появлением кондака прп. Романа Сладкопевца, посвященного этому празднику (Romanus Melodes. Cantica / Ed. P. Maas, A. Trypanis. Oxf., 1963. P. 276-280).

Древнее иерусалимское богослужение V-IX вв. В расширенной версии иерусалимского Лекционария, отражающего практику VI-VIII вв. и сохранившегося в груз. переводе (Tarchnischvili. Grand Lectionnaire. T. 2. P. 40-41), праздник Р. П. Б. отмечается 8 сент. Последование включает тропарь 1-го гласа «Рождество Твое, Богородица», прокимен из Пс 45, чтения Прем 8. 2-4, Ис 11. 1-5, 10-16. 5, Евр 8. 7-9. 10, аллилуиарий со стихом из Пс 44, Евангелие Лк 11. 27-32. На умовение рук поется тропарь «В рождестве Твоем, Пресвятая Богородица», на перенос Св. Даров - тропарь «Воцарился Бог над народами» (начинается со стиха Пс 46. 9).

Последование праздника, помещенное в древнейшем иерусалимском Тропологии VII-VIII вв. (Метревели. Иадгари. С. 283-287), сохранившемся в груз. переводе (см. ст. Иадгари), включает: цикл стихир на «Господи, воззвах», архаичный канон (набор тропарей для всех 9 библейских песней, включая 2-ю), стихиры на хвалитех, тропарь «Рождество Твое, Богородице», прокимен и аллилуиарий на литургии и те же тропари, что и в Лекционарии.

Согласно Типикону Великой церкви IX-XI вв., отражающему особенности послеиконоборческого богослужения К-поля, последование 8 сент. включает (Mateos. Typicon. Vol. 1. P. 18-20): накануне вечером литию из церкви, вход с прокимном Лк 1. 46-47, чтение Быт 28. 10-17, прокимен из Пс 44, чтение Иез 43. 27-44. 4, прокимен из Пс 86, чтение Притч 9. 1-11, тропарь 1-го гласа на амвоне: «Рождество Твое, Богородице» (трижды), 3 стиха из песни Пресв. Богородицы «Величит душа Моя Господа» (Лк 1. 46), после чего продолжается последование паннихис. На утрене на Пс 50 - тот же тропарь. Во 2-м часу дня начинается литургия с пения тропаря и литии на Форуме и в Халкопратии, после чего вход патриарха и литургия (без антифонов, сразу начинается с Трисвятого). Служба на литургии включает прокимен из песни Пресв. Богородицы (Лк 1. 46-47), Апостол Гал 4. 22-27, 2 аллилуиария со стихами из Пс 44 и 131, Евангелие Лк 10. 38-42, 11. 7-28, причастен Пс 115. 4. На следующий день - память св. праведных Иоакима и Анны (Mateos. Typicon. Vol. 1. P. 22), что можно считать продолжением праздника Р. П. Б.

В Студийском уставе, возникшем в результате соединения элементов к-польского и палестинского богослужения в IX в., празднование Р. П. Б. охватывает неск. дней и, как правило, состоит из предпразднства 7 сент., самого праздника 8 сент. и попразднства (с 9 по 12 сент., когда бывает отдание праздника; 1-й день попразднства - день памяти св. праведных Иоакима и Анны). Согласно Студийско-Алексиевскому Типикону, отражающему наиболее архаичную редакцию Студийского устава (Пентковский. Типикон. С. 278-281), на вечерне накануне праздника поется «Блажен муж» (1-я кафизма, к-рая назначается в Студийском уставе накануне праздников), совершается вход, читаются 3 паремии (как в Типиконе Великой ц.), все песнопения - праздника Р. П. Б., тропарь тот же, что и в Типиконе Великой ц. (1-го гласа). Специально отмечено, что на утрене ради праздника Р. П. Б. поются 2 кафизмы, а не одна, хотя регулярное исполнение 2 кафизм на утрене начинается с 14 сент. После назидательного чтения слова свт. Андрея Критского поются степенны, антифоны 4-го гласа, прокимен из Пс 44, Евангелие Лк 1. 39-49, 56, 2 канона Р. П. Б. (авторства прп. Иоанна Дамаскина и свт. Андрея Критского), тропари к-рых повторяются. По 9-й песни - светилен «Свят Господь Бог наш» (праздничный светилен Студийского устава). На хвалитех и на утренней стиховне поются стихиры Р. П. Б. (особое окончание без утренних стихир на стиховне бывает в Студийско-Алексиевском Типиконе только в Великую субботу). На литургии - изобразительны, на блаженнах - 3-я и 5-я песни 1-го канона утрени, чтения - как в Типиконе Великой ц., Апостол Флп 2. 5-11 и аллилуиарий 1-й из упомянутых в Типиконе Великой ц. (со стихом из Пс 44). Специальное указание говорит о совпадении Р. П. Б. с воскресным днем, соединяются последования воскресное и Р. П. Б., на литургии - тропарь воскресный, «Слава» - тропарь праздника, «И ныне» - кондак праздника. Прокимен, аллилуиарий только праздника, а чтений 2 - рядовое и праздника.

Согласно Евергетидскому Типикону 2-й пол. XI в. (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 262-269), устав праздничного богослужения 8 сент. в целом совпадает со Студийско-Алексиевским Типиконом, но на праздничной вечерне нет стихословия кафизмы, есть особое праздничное бдение из паннихис и утрени, на паннихис - 2 канона праздника, после отпуста паннихис - чтение назидательного слова прп. Иоанна Дамаскина. На утрене в качестве 2-й кафизмы исполняется кафизма 6-я (Пс 37-45, из-за Пс 44, содержащего большое количество стихов, ассоциирующихся с Пресв. Богородицей). После 2-й кафизмы, седальна и чтения - стихословие полиелея, седальны, чтение, степенна 4-го гласа, прокимен и Евангелие (как в Студийско-Алексиевском Типиконе). На каноне после каждой песни поется катавасия - ирмосы канона Воздвижения. По 9-й песни к обычному праздничному ексапостиларию «Свят Господь» присоединяется праздничный ексапостиларий, утреня заканчивается по праздничному чину пением великого славословия (без утренних стихир на стиховне). Есть специальные указания о соединении с воскресной службой. На литургии на блаженнах - специальные тропари, составленные для Р. П. Б.; чтения, как в Студийско-Алексиевском Типиконе, хотя Апостол по ошибке указан как Кор.

В афонской (Кекелидзе. Литургические груз. памятники. С. 230-231) и южноиталийских (Arranz. Typicon. P. 17-21; Apostolidis A. Il Typikon di S. Nicola di Casole secondo il codice Taur. gr. C III 17: Diss. Bari, 1984. P. 22-26; Douramani K. Il Typikon del monastero di S. Bartolomeo di Trigona. R., 2003. P. 40-46) редакциях Студийского устава отдание Р. П. Б. бывает на день позже, 13 сент. (праздник Воздвижения не имеет предпразднства). Уставные особенности в целом соответствуют указаниям Студийско-Алексиевского устава, вечерня и утреня совершаются отдельно, на вечерне стихословится 1-я «Слава» «Блажен муж» (Пс 1-3), на утрене вместо кафизмы - 3 праздничных антифона из Пс 44, 45 и 131, после к-рых поются ипакои, сразу после назидательного чтения - степенны, прокимен и Евангелие. На каноне - катавасия из канона Воздвижения. После 9-й песни канона - специальный праздничный ексапостиларий. Утреня заканчивается по праздничному чину пением великого славословия. В Мессинском Типиконе среди назидательных чтений на утрене упоминается перикопа из Протоевангелия Иакова, помещенная в Панигириконе (Торжественнике; Arranz. Typicon. P. 19). На литургии - антифоны из Пс 91, 92 и 94 (вседневные), чтения - как в Студийско-Алексиевском Типиконе.

Иерусалимский устав. В разных редакциях Иерусалимского устава праздничный цикл Р. П. Б. охватывает период с 7 по 12 сент. На праздник 8 сент. совершается всенощное бдение из великой вечерни и утрени. Все песнопения - праздника Р. П. Б. На вечерне - вход, чтения, лития, на утрене - 2 кафизмы, полиелей, степенны, прокимен, Евангелие, утреня заканчивается по праздничному чину, с пением великого славословия. В каноне на утрене - катавасия Воздвижения.

В архаичных греческих редакциях (Lossky. Typicon. P. 161), в серб. переводах (Миркович. Типикон. 36б; РГБ. Ф. 270/II, № 27. Л. 35 об.) и ранней редакции рус. «Ока церковного» (напр., БАН. Арханг. Д. 3. Л. 44 об.) 1-й канон должен был исполняться с ирмосом (и ирмос, и тропари - по 2 раза), а во 2-м каноне тропари пелись по 1 разу (пение ирмоса не предполагалось). В печатных греч. Типиконах (напр., 1545, 1685 гг.) 1-й канон предписывается исполнять с ирмосом на 8, 2-й канон на 6 (то же указание - в печатных греч. Минеях, включая совр. издания). В слав. рукописях Иерусалимского устава появляется указание петь ирмос не только 1-го, но и 2-го канона (в ГИМ. Син. 329. Л. 43, 3-й четв. XIV в.; в поздних редакциях «Ока церковного», напр. ГИМ. Усп. 5. Л. 94 об.; в рукописных Минеях, напр. РГБ. Ф. 304. I. № 466; в рус. печатных изданиях XVII в., в румын. и южнослав. изданиях Праздничной Минеи XVI-XVII вв.). На 9-й песни канона в московских изданиях Типикона 1610 и 1641 гг. указано не петь «Честнейшую херувим» (в греч. Минеях это указание появляется только в издании 1843 г.), а в западнорусских изданиях сер. XVII в. (Праздничная Минея. Кутеин, 1647. Л. 27 об.- 28; Львов, 1651. Л. 34) приводятся праздничные припевы на 9-й песни, к-рые в кон. XVII в. включаются в рус. издания Миней и Типиконов (в греч. книгах этих припевов нет).

В певч. рукописях XVI в. (самый ранний случай - в ркп. 10-20-х гг. XVI в., РГБ. Ф. 173. I. № 231. Л. 102 об.) появляются циклы задостойников на литургии, среди них - ирмос 9-й песни 8-го гласа «Чуже есть» для Р. П. Б. Этот задостойник отмечается в слав. Типиконе 1682 г. и последующих изданиях.

Согласно поздним изданиям греч. Типиконов протопсалта Константина (1838) и Виолакиса (1888), в определенной степени отражающим совр. соборно-приходскую практику, всенощное бдение накануне праздника не совершается, на вечерне бывают вход и чтения, на утрене - полиелей Пресв. Богородицы (Пс 44), после седальнов - степенна, прокимен и Евангелие. На литургии особые антифоны, стихи к-рых взяты в основном из Пс 131 (с прибавлением в 1-м антифоне стихов Пс 86 и 45, в 3-м антифоне - стихов Пс 45 и 64), отмечено использование задостойника - ирмоса 9-й песни 8-го гласа (Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου Τύπικόν ἐκκλησιαστικόν. Κωνσταντινούπολις, 1838. Σ. 7-10; Βιολάκης. Τυπικόν. 1888. Σ. 67-69).

Гимнография

Последование Р. П. Б. в современных греч. и слав. богослужебных книгах включает тропарь 4-го гласа (в ранних рукописях - 1-го гласа), кондак 4-го гласа с икосом, каноны 2-го и 8-го гласов, 16 стихир самогласнов и 3 цикла стихир-подобнов, неск. седальнов, 2 светильна. В дни предпразднства и попразднства последования в честь Р. П. Б. включают: тропарь, кондак с икосом (7 сент.), неск. циклов стихир-подобнов, седальны и светильны. В рукописях обнаруживается ряд канонов, отсутствующих в печатных изданиях (по меньшей мере 12 канонов, см.: AHG. T. 1. P. 108-157; Ταμεῖον. Σ. 39-40); есть неск. циклов тропарей на блаженнах, к-рые были составлены специально для этого праздника (см. в ст. Блаженны).

Иконография

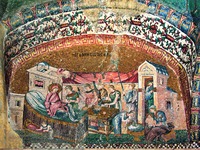

Ок. 550 г. в К-поле имп. св. Юстиниан построил ц. во имя прав. Анны; изображение истории праведных Иоакима и Анны появляется в это же время. Цикл, в состав к-рого входит «Р. П. Б.», представлен в 9 ярусах рельефа на столбиках кивория в соборе Сан-Марко в Венеции, которые были отреставрированы в нач. XIII в., но сохранили первоначальную иконографию VI в. (Lafontaine-Dozogne. 1964. P. 35). Благовестие прав. Анне представлено на пластине резной слоновой кости VI в., вероятно сир. происхождения (ГЭ; Ibid. P. 36). На фресках VIII в. рим. ц. Санта-Мария-Антиква сохранились фрагменты цикла «Встреча Иоакима и Анны» и «Р. П. Б.», а также изображение 3 св. матерей - праведных Елисаветы и Анны с младенцами, Богоматери с Младенцем Христом. В послеиконоборческий период циклы Пресв. Богородицы, включающие «Р. П. Б.», получили широкое распространение. Один из самых обширных циклов представлен в росписях капеллы праведных Иоакима и Анны в долине Кызылчукур в Каппадокии (850-860). Композиция «Р. П. Б.» в составе цикла, как правило, находится в боковом алтарном помещении (напр., в приделе праведных Иоакима и Анны в диаконнике Софийского собора в Киеве, 40-е гг. XI в.).

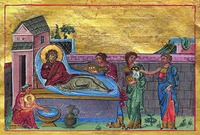

Основу иконографии композиции «Р. П. Б.» составляют изображение прав. Анны, полулежащей на ложе на фоне стены с башенками, и сцена омовения младенца Марии; в нее включены изображения дев, подносящих прав. Анне еду и дары (миниатюра в Минологии имп. Василия II - Vat. gr. 1613. Р. 22, 1-я четв. XI в.), с опахалами в руках (мозаика мон-ря Дафни, ок. 1100). Эта схема в основных чертах обнаруживает сходство с позднеантичными сценами рождения, напр. «Рождение Диониса» на т. н. ткани Диониса (IV-V вв., Лувр, Париж) с изображением лежащей на ложе матери, идущих к ней дев с сосудами, омовением новорожденного младенца (Lafontaine-Dozogne. 1964. Fig. 53). В соответствии с текстом Протоевангелия Иакова в композицию может быть включено изображение колыбели с младенцем Марией, за к-рой ухаживают девы (Спасский собор Мирожского мон-ря, Псков, 40-е гг. XII в.). На миниатюре в рукописи Гомилий Иакова Коккиновафского (Paris. gr. 1208. Fol. 38v, 2-я четв. XII в.), включающей большое число иллюстраций истории Девы Марии, ложе прав. Анны окружено священниками и старцами, к-рые изумляются чуду рождения от неплодной.

В палеологовскую эпоху композицию «Р. П. Б.» стали помещать на более развитом архитектурном фоне с выразительно выявленной глубиной пространства, что является характерной чертой искусства того времени. Рядом с ложем может быть изображен стол, на к-ром стоят сосуды, в композиции появляется фигура прав. Иоакима, стоящего в проеме башни (мон-рь Хора (Кахрие-джами) в К-поле, 1316-1321) или около колыбели (ц. праведных Иоакима и Анны (Кралева ц.) в мон-ре Студеница, 1314); девы с сосудами и дарами показаны за стеной, отделяющей 2-й план композиции; появляется дополнительная сцена «Ласкание Марии». Примеры таких композиций встречаются также в Богородичных циклах (один из ранних - в ц. Богоматери Перивлепты в Охриде, 1295).

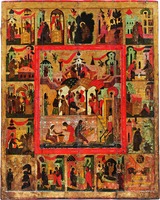

В рус. искусстве композиция «Р. П. Б.» развивалась в соответствии с визант. традицией. В XIV-XV вв. под влиянием палеологовских образцов изображают прав. Иоакима в башенке (новгородская икона XIV в., ГТГ; икона из иконостаса Кириллова Белозерского мон-ря, 1497; псковская икона XV в., ГТГ). На иконографию икон оказала влияние наружная фреска Рождественского собора Ферапонтова мон-ря (1502) мастера Дионисия, к-рый представил «Р. П. Б.» как единую развернутую по горизонтали композицию. В кон. XV-XVI в. в московском искусстве получили распространение житийные иконы Богородицы, возникновение к-рых связывается с мастерской Дионисия (Евсеева. 1994). Цикл Пресв. Богородицы получил самостоятельное значение и отчасти отражает традиции, сложившиеся в палеологовскую эпоху, отчасти развивает собственную тему почитания Божией Матери. Сложная многочастная композиция, включающая помимо омовения младенца Марии сцену Ее ласкания родителями, стала особенно популярна в иконописи XVI-XVII вв. На 1-м плане часто изображается водоем с птицами или фонтан (иконы из ЦМиАР, ГМЗК, житийная икона из Антониева мон-ря, НГОМЗ). На тверской иконе с житием Пресв. Богородицы (XVI в., ЦМиАР) сюжет средника дополнен сценами «Благовестие прав. Иоакиму» и «Благовестие прав. Анне». В основе иконного цикла лежит Житие Богородицы, созданное на рубеже XI и XII вв. мон. Епифанием из мон-ря Каллистрата в Иерусалиме и описывающее жизнь Девы Марии от Ее детства до Успения.

В кон. XVII-XVIII в. под влиянием западноевроп. гравюр иконография рус. икон претерпевает изменения: появилось изображение интерьера, в к-ром расположено ложе прав. Анны с пологом на колоннах, прав. Иосиф показан сидящим в кресле (иконы из ГММК, ЦМиАР).