Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

- Источники

- Наименование «киники» и вопрос о философском характере кинизма

- Ранний кинизм

- К. в IV-I вв. до Р. Х.

- Кинизм в Римской империи (I-V вв.)

- Учение К.

- Киническое мышление: отказ от ненужного знания

- Киническая жизнь: практика и аскетика

- К. и общество

- Религиозные взгляды К.

- Влияние К. на философию и культуру

- Кинизм и христианство

КИНИКИ

[греч. οἱ Κυνικοί; лат. Cynici], представители кинизма, одной из сократических школ (см. в ст. Сократ) античной и эллинистической философии. Кинизм возник в IV в. до Р. Х. и просуществовал до кон. V в. по Р. Х.; в нек-рые периоды он пользовался значительной популярностью, особенно в низших слоях об-ва. Из различных источников известно ок. 80 имен кинических философов, о большинстве из к-рых имеются лишь скудные и отрывочные сведения (список с комментариями см.: Goulet-Cazé. A Comprehensive Catalogue of Known Cynic Philosophers. 1996).

Источники

Ни одно из сочинений К. полностью не сохранилось. Число приводимых античными авторами отрывков из произведений К., способных служить источниками для установления особенностей их философского учения, крайне невелико. Наиболее подробным источником сведений о раннем кинизме является сочинение Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», где кинизму посвящена целиком 6-я кн. (Diog. Laert. VI; см. также: Ibid. IV 46-58). Вместе с тем отдельные сообщения Диогена Лаэртского о К. совр. исследователи подвергают сомнению ввиду их расхождения с иными, более достоверными источниками (подробный анализ содержания 6-й кн. см.: Goulet-Cazé. 1992; Gugliermina. 2006). Отдельные повествования о К. и их изречения приводили мн. греч. и лат. философы и писатели, в т. ч. Ксенофонт (V-IV вв. до Р. Х.), Аристотель (IV в. до Р. Х.), Страбон (кон. I в. до Р. Х.- нач. I в. по Р. Х.), Филон Александрийский (I в.), Луций Анней Сенека (I в.), Плутарх (I-II вв.), Секст Эмпирик (кон. II - нач. III в.), Гален Пергамский (II-III вв.), Иоанн Стобей (V в.) и др. Кроме того, важность ввиду их древности (III-I вв. до Р. Х.) представляют краткие сведения о К., содержащиеся в античных папирусах, исследованных в XIX-XX вв. (см.: Gallo. 1980; Giannattasio Andria. 1980; Dorandi. 1982; Bastianini. 1992; Brancacci. 1996). Во II-IV вв. учение К. подробно обсуждали некоторые греч. авторы, не принадлежавшие по своему образу жизни и убеждениям к кинической школе, однако с симпатией относившиеся к идеям кинизма: стоик Эпиктет (I-II вв.), философствующий оратор Дион Хризостом (I-II вв.), философ и сатирик Лукиан Самосатский (II в.), платоник Максим Тирский (II в.), неоплатоник рим. имп. Юлиан Отступник (361-363). В отечественной науке они получили условное наименование «кинизирующие писатели» (Нахов. 1982. С. 26-30). Из ранних христианских авторов различные сведения о К. приводят Климент Александрийский (II-III вв.), Тертуллиан (II-III вв.), Лактанций (III-IV вв.), Евсевий, еп. Кесарии Палестинской (III-IV вв.), Феодорит, еп. Кирский (IV-V вв.), свт. Иоанн Златоуст, архиеп. К-польский (сер. IV - нач. V в); блж. Августин, еп. Гиппонский (IV-V вв.), блж. Иероним Стридонский (IV-V вв.) и др. (см. указатель: SSReliq. Vol. 3. P. 93-238). Популярность кинизма в эллинистическую эпоху привела к появлению ряда псевдоэпиграфических сочинений, в которых идеи позднего кинизма приписываются ранним представителям кинической философии. Наиболее крупным памятником такого рода являются «Письма» сократиков и К.- сборники подложных писем Антисфена, Диогена, Кратета, Мениппа и др. философов.

С кон. XIX в. наиболее часто используемым историками философии источником фрагментов К. была подборка, подготовленная немецким филологом Ф. В. А. Муллахом (Mullach. 1881); фрагменты приводятся здесь с лат. переводом. В XX в. были изданы собрания фрагментов отдельных К.: Антисфена (Decleva Caizzi. 1966), Телета (Hense. 1909; Fuentes González. 1998), Биона Борисфенита (Kindstrand. 1976), Деметрия (Billerbeck. 1979). В 1990 г. итал. филолог Г. Джаннантони (1932-1998) представил полное собрание фрагментов ранних К. в составе труда «Фрагменты Сократа и сократиков» (Socratis et socraticorum reliquiae); в 1-м и 2-м томах издания приводятся систематизированные по сократическим школам и их представителям фрагменты (фрагменты К. см.: SSReliq. Vol. 2. P. 135-590 = SSReliq. V A-N), 3-й т. содержит указатели источников, исследовательской лит-ры и имен, в 4-м т. предлагаются авторские комментарии в виде экскурсов по отдельным проблемам. Хотя рецензенты отмечали ряд недостатков текстовой части этого собрания, присущая ему продуманная логичная структура сделала его удобной отправной точкой для исследователей истории сократической философии, среди которых оно к наст. времени стало стандартным цитируемым источником (см.: Döring. 1994; Slings. 1996). Изданный в 1984 г. рус. перевод фрагментов из сочинений К. и кинизирующих писателей «Антология кинизма» (= АнтКин.) был подготовлен ведущим отечественным исследователем кинической философии И. М. Наховым (1920-2006). Большая часть фрагментов ранних К. переведена по корпусу Муллаха, однако учтены и нек-рые более поздние издания; нумерация фрагментов Антисфена и Диогена соответствует нумерации в издании Муллаха.

Наименование «киники» и вопрос о философском характере кинизма

Известны 2 гипотезы происхождения названия «киники»; обе засвидетельствованы уже у Диогена Лаэртского. Предпочтение совр. историками философии той или иной из них напрямую зависит от избираемого ими решения дискуссионного вопроса о том, следует ли считать Антисфена основоположником кинизма (Döring. 1998. S. 267). Исторически первое известное в наст. время употребление наименования «киники» встречается в приводимом Диогеном Лаэртским отрывке из комедии Менандра (IV-III вв. до Р. Х.), где «киником» назван Кратет (Diog. Laert. VI 93).

Согласно 1-й, более популярной, гипотезе, не требующей соотнесения кинизма с Антисфеном, К. получили свое наименование от присущего им образа жизни (ἀπὸ τοῦ εἴδους τῆς ζωῆς - Simplic. In Categ. P. 4; SSReliq. I H 9): поскольку К. вели жизнь, похожую на жизнь собак, они были насмешливо прозваны «собачьими» (κυνικός) философами. Одновременно это указывало на их преемственную связь с Диогеном, который сам называл себя «собакой» (κύων - Diog. Laert. VI 60; ср.: Ibid. 33). Наиболее подробное объяснение различных смыслов, к-рыми со временем обросла связь наименования «киники» с «собачьим» образом жизни, встречается в «Комментарии к Категориям Аристотеля», авторство к-рого приписывается александрийскому неоплатонику Элию (2-я пол. VI в.). Автор «Комментария...» выделяет 4 причины, по к-рым за К. закрепилось имя «собачьих философов». Во-первых, К. были названы так «из-за безразличия (ἀδιάφορον), свойственного этому животному, поскольку они, руководствуясь таким же безразличием, имели обыкновение, словно собаки, публично есть и предаваться любовным утехам, ходить босыми, спать в бочках и на перекрестках». Во-вторых, К. были похожи на собак тем, что «собака является бесстыдным животным, и они также хотели приобрести бесстыдство (ἀναίδεια), но не такое, которое хуже стыдливости, а такое, которое лучше ее». В-третьих, «собака является сторожевым животным, и они также охраняли основоположения своей философии с помощью различных рассуждений, и сильно гордились этим». В-четвертых, «собака - различающее животное, которое отличает дружественное и враждебное себе в зависимости от того, знакомо ему это или незнакомо... и они также признавали дружественными себе тех, кто были пригодны к философии, и принимали их благосклонно, а непригодных прогоняли лаем, словно собаки» (Elias. In Categ. P. 111; SSReliq. I H 9; ср.: Dudley. 1937. P. 5).

Согласно 2-й гипотезе, киническая школа получила название от афинского гимнасия Киносарг (Κυνόσαργες; о нем см.: Pauly, Wissowa. 1924. Bd. 12. Hbd. 23. Sp. 33; Billot. 1994), в к-ром проводил философские беседы с учениками Антисфен; эта гипотеза представлена, напр., в визант. словаре Суда (Suda. Α 2723). Приводя это объяснение, Диоген Лаэртский предполагал, что оно согласуется с 1-й гипотезой, т. к. Антисфен будто бы именовал себя «подлинный пес» (῾Απλοκύων). Совр. исследователи отмечают, что в данном случае вероятнее всего произошло намеренное перенесение на Антисфена сведений, относящихся к Диогену Синопскому (Döring. 1998. S. 267). Косвенное подтверждение того, что первоначально ученики Антисфена не назывались К. и не соотносились с «собакой» Диогеном, обнаруживается у Аристотеля: в «Риторике» он приводит высказывание «пса», намекая, по-видимому, на Диогена (Arist. Rhet. III 10. 1411a), но при этом в «Метафизике» называет последователей Антисфена «антисфениками» (᾿Αντισθένειοι), а не «киниками» (Idem. Met. VIII 3. 1043b). Т. о., предположение о связи наименования «киники» с Антисфеном и Киносаргом, вероятнее всего, является позднейшим вымыслом (однако есть аргументы и в пользу противоположной т. зр.; см.: Нахов. 1982. С. 40-43; Goulet-Cazé. Who Was the First Dog. 1996); вместе с тем это не решает окончательно вопроса о роли Антисфена в возникновении кинизма.

По свидетельству Диогена Лаэртского, уже в его время среди историков философии существовало 2 противоположных мнения по вопросу о природе кинической философии (Döring. 1998. S. 267). Мн. авторы, настроенные по отношению к кинизму критически, считали, что кинизм вообще неправильно называть философской «школой» (αἵρεσις) в том смысле, в каком говорилось о философских школах платоников, эпикурейцев, стоиков, поскольку кинизм требует лишь определенного образа жизни (ἔνστασις βίου) и не имеет целью теоретическое исследование философской истины (Diog. Laert. VI 103, ср.: Ibid. I 19). Так, по свидетельству блж. Августина, еп. Гиппонского, рим. писатель Марк Теренций Варрон (I в. до Р. Х.) полагал, что у киников отсутствует теоретическое учение о «цели блага» (finis boni); различные киники «принимали за конечные блага (bona finalia) различные предметы: одни добродетель, другие похоть,- однако держались одного и того же образа жизни и обычаев» (Aug. De civ. Dei. XIX 1). Иное мнение, особенно распространенное среди сторонников и защитников кинизма, исходит из того, что, несмотря на всецело практический характер кинической философии, в ней представлено закономерное развитие ряда этических идей Сократа и реализован восходящий к его учению идеал познания теоретической истины через обращение к анализу практического блага. Для представителей 2-й позиции важное значение имело возведение кинизма через Антисфена к Сократу, поскольку оно позволяло уравнять кинизм в правах с др. сократическими школами и увеличивало его философский авторитет. Убежденными сторонниками происхождения кинизма от Сократа через Антисфена были представители стоицизма: т. к. основатель стоицизма, Зенон Китийский, учился у киника Кратета, обосновывая сократическое происхождение кинизма, стоики тем самым подчеркивали преемственную связь с Сократом Зенона и его школы. Одно из наиболее ранних свидетельств, подтверждающих такое преемство, содержится в трактате эпикурейца Филодема из Гадары (I в. до Р. Х.) «О стоиках», к-рый фрагментарно сохранился в составе геркуланских папирусов (P. Herc. 339; см.: SSReliq. V B 126; подробнее см.: Giannattasio Andria. 1980).

Ранний кинизм

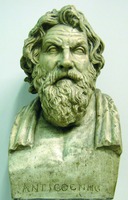

Антисфен: жизнь и учение

О жизни предполагаемого основоположника кинизма Антисфена сохранились весьма скудные сведения. Согласно источникам, он был современником и старшим ровесником др. известных учеников Сократа: Платона, Ксенофонта, Аристиппа и Эсхина Сократика. Исследователи предполагают, что Антисфен род. ок. 445 г. и скончался ок. 360 г. до Р. Х. Антисфен являлся уроженцем Афин, однако не был полноправным афинским гражданином, поскольку его мать была фракиянкой (Döring. 1998. S. 269; Navia. 2001. P. 20-22). Первоначально он обучался у ритора-софиста Горгия и достиг серьезных успехов в риторике; возможно, именно в этот период жизни им были созданы мн. несохранившиеся риторические и логические сочинения. В 20-х гг. V в. до Р. Х. Антисфен начал учиться у Сократа; по свидетельству Диогена Лаэртского, его привязанность к Сократу была столь велика, что он каждый день проходил ок. 8 км от Пирейского порта, где жил, до Афин, чтобы послушать Сократа (Diog. Laert. VI 2). Антисфен входил в ближайший круг учеников Сократа: он является одним из собеседников Сократа в диалоге Ксенофонта «Пир»; в «Федоне» Платон сообщает, что Антисфен присутствовал при последней беседе с учениками и смерти Сократа (Plat. Phaed. 59b; SSReliq. V A 20). На основании данных, содержащихся в речах Исократа и др. источниках, исследователи делают вывод, что в 1-е десятилетие после смерти Сократа Антисфен был наиболее известным сократиком в Афинах, однако впосл. уступал в популярности Платону, с к-рым вел постоянную философскую полемику. Во мн. диалогах Платона исследователи находят скрытую критику взглядов Антисфена, хотя Платон в них не называет Антисфена по имени (см.: SSReliq. Vol. 1. P. 358-373). Из ряда источников следует, что Антисфен преподавал в гимнасии Киносарг; вероятность этого подтверждается свидетельством Демосфена о том, что в этом гимнасии обучались юноши, к-рые, как и Антисфен, имели отца-афинянина и мать-чужестранку (Demospth. Or. 23. 213; см.: Döring. 1998. S. 270). Во мн. свидетельствах подчеркивается личный аскетизм Антисфена: по утверждению Ксенофонта, от Сократа он научился равнодушному отношению к богатству, внешним удовольствиям и неблагоприятным жизненным обстоятельствам (Xen. Symp. 4. 34-44; SSReliq. V A 82); он призывал относиться к страданию как к благу, поскольку оно придает твердость духу; Диоген Лаэртский называет его образцом «бесстрастия» (ἀπάθεια), «самообладания» (ἐγκράτεια) и «непоколебимости» (καρτερία), замечая вслед за Ксенофонтом, что он был «очарователен в беседе и сдержан во всем остальном» (Diog. Laert. VI 1. 15). Антисфен скончался в преклонном возрасте от «слабости» (ἀρρωστία); хотя он испытывал тяжелые страдания, он отказался от самоубийства, т. к., по словам Диогена Лаэртского, ему была свойственна чрезмерная «любовь к жизни» (φιλοζωία; см.: Ibid. 18-19).

Приводимый Диогеном Лаэртским список сочинений Антисфена содержит более 60 заглавий, распределенных по 10 «томам» (см.: Ibid. 15-18; SSReliq. V A 41); из них сохранились лишь 2 небольшие речи (декламации) на мифологические темы (SSReliq. V A 53-54; АнтКин. С. 117-122) и небольшое число кратких фрагментов. Лит. деятельность Антисфена вызывала восхищение у последователей и насмешки у противников: так, философ-скептик Тимон из Флиунта (IV-III вв. до Р. Х.) называл Антисфена «плодовитым во всех областях болтуном» (Diog. Laert. VI 18; ср.: Hieron. Adv. Iovin. II 14). Хотя сочинения Антисфена известны лишь по названиям и кратким упоминаниям у древних авторов, ученые неоднократно предпринимали попытки предложить возможные гипотезы относительно их тематики и содержания. В совр. исследованиях сочинения Антисфена с т. зр. формы разделяются на 3 группы: речи, диалоги и трактаты; с т. зр. содержания их подразделяют на 4 класса: трактаты по логике и теории познания; этические сочинения; толкования поэм Гомера; риторические сочинения (Döring. 1998. S. 270-272; подробнее о сочинениях Антисфена см.: Patzer. 1970. S. 107-163; Giannantoni. 1990. P. 235-354).

Анализируя сообщения об Антисфене Диогена Лаэртского и др. древних авторов, историки философии отмечали в его учении и образе жизни как черты, сближающие его с последующими К., так и особенности, отделяющие его от них. В отличие от К. Антисфен проявлял значительный интерес к проблематике теории познания и логики. О его взглядах в этой области сохранились немногочисленные и противоречивые сведения, содержащиеся гл. обр. в сочинениях Аристотеля и его последующих комментаторов. Все источники единогласно свидетельствуют о том, что отправной точкой, определявшей размышления Антисфена о человеческом познании, было решительное неприятие им учения Платона об идеях, в рамках к-рого постулировалась возможность дать определение сущности некой вещи, возведя ее к трансцендентальной и нематериальной идее-первообразу. По свидетельству Симпликия, Аммония Гермия и др. авторов, Антисфен не принимал идеи вслед. того, что они не могут быть восприняты чувствами, заявляя Платону: «Я вижу лошадь, но не вижу лошадности; я вижу человека, но не вижу человечности» (см.: SSReliq. V A 149).

Следствием отвержения идей у Антисфена было убеждение в том, что не может быть дано вообще никакого определения сущности вещи. По словам Аристотеля, Антисфен и его последователи считали, что «невозможно определить суть вещи (τὸ τί ἔστιν), поскольку определение есть длинная речь (λόγον μακρόν); однако каково нечто (ποῖον τί ἐστιν),- это вполне можно выявить и объяснить» (Arist. Meth. VIII 3. 1043b; SSReliq. V A 150). Говоря об определении как о «длинной речи», Антисфен подразумевал, что во всякое определение включается больше одного понятия (логоса), вслед. чего получается, что простая сущность определяется через нечто сложное; такое определение, по его мнению, заведомо не может быть истинным (см. комментарий перипатетика Александра Афродисийского (II-III вв.): Alex. Aphrod. In Met. P. 553-554; АнтКин. С. 124-126. № 44B). Вместо определения сущности Антисфен предлагал описывать вещи через их эмпирически данные признаки, полагая, что выделение совокупности важнейших качеств вещи является надежным способом ее познания. Функция связующего звена между миром эмпирических восприятий и миром понятий у Антисфена возлагается на «имя» вещи. Согласно свидетельству Эпиктета в «Беседах», записанных стоиком Аррианом (II в.), Антисфен утверждал: «Начало образования - исследование имен» (ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις - Epict. Diss. I 17; SSReliq. V A 160). По мысли Антисфена, правильное употребление имен приводит к тому, что между вещами в познании образуются такие же связи, к-рые существуют между ними в реальности; именно эти связи схватываются затем в понятии (логосе), описывающем качества вещей. О том, как именно Антисфен рассматривал понятие-логос, свидетельствует его высказывание, приводимое Диогеном Лаэртским: «Логос есть нечто выявляющее (δηλῶν), чем что-то было или что оно есть» (Diog. Laert. VI 3). Т. о., у Антисфена понятие-логос «трактуется как словесное обозначение той или иной единичности, которая реально либо была, либо налична в настоящее время» (Лосев. 2000. С. 103); логос выражает через имена определенное наблюдаемое состояние вещи или положение дел. Лишь с учетом такого понимания логоса может быть корректно интерпретировано свидетельство Аристотеля и др. древних авторов о том, что Антисфен считал всякий логос истинным и не допускал существования противоречия (Arist. Met. V 29. 1024b; Idem. Top. I 11. 104b; SSReliq. V A 148, 152-153; АнтКин. С. 105. № 42-43). В соответствии с пояснениями неоплатоника Прокла (V в.), логика рассуждения Антисфена была следующей: «Говорящий высказывает нечто; высказывающий нечто высказывает сущее; высказывающий сущее высказывает истину» (Procl. In Cratyl. 37; SSReliq. V A 155). Возражая Антисфену, Прокл указывает на различие между понятиями «высказывать нечто» (τ λέγειν) и «высказываться о чем-то» (περί τινος λέγειν); однако Антисфен, вероятнее всего, намеренно снимал такое различие, считая, что всякий высказывающий логос как «связка» имени и вещи высказывает само сущее в его эмпирической данности, вслед. чего «ложный» логос, высказывающий не-сущее, вовсе не может существовать (совр. анализ теоретической философии Антисфена см.: Brancacci. 2005; ср. также: Döring. 1998. S. 272-275; Нахов. 1982. С. 75-85).

Хотя Антисфен не отказывался полностью от теоретической философии, но, ставя ее в зависимость от эмпирического познания, тем самым подчеркивал ее вторичность по отношению к философии как к «практике» в широком смысле. Учение о том, что «дела» предпочтительнее, чем «слова», ясно выражено в декламации «Аякс», в к-рой Аякс говорит судьям: «Слово по сравнению с делом (λόγος πρὸς ἔργον) не имеет никакой силы... только из-за недостатка дел говорятся долгие и пространные слова» (SSReliq. V A 53; АнтКин. С. 118-119). О том, что Антисфен разделял эти взгляды, свидетельствуют мн. древние авторы; так, согласно Диогену Лаэртскому, Антисфен учил, что «добродетель проявляется в делах (τῶν ἔργων) и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии знания» (Diog. Laert. VI 11). Эту принципиальную позицию Антисфена подтверждает получивший широкую известность и ставший темой для стихотворения «Движение» (1825) А. С. Пушкина рассказ об опровержении Антисфеном парменидовского учения о невозможности движения: по свидетельству комментатора Элия, познакомившись с аргументами Зенона Элейского, к-рыми доказывалось, что «сущее неподвижно» (см. в ст. Апории), Антисфен не стал возражать на них словесно, а «поднялся и стал ходить, полагая, что доказательство делом сильнее всякого возражения словом» (Elias. In Categ. P. 109; ср.: SSReliq. V A 159; DK. 29A15; АнтКин. С. 132. № 60; эта история рассказывается и о Диогене - Diog. Laert. VI 39).

В практической философии Антисфена в узком смысле, т. е. в учении о надлежащем действии, обнаруживается значительное число параллелей как с учением Сократа, так и с последующим кинизмом. Следуя Сократу, Антисфен развивал учение о достаточности (автаркии) добродетели для достижения жизненного благополучия, или счастья. Промежуточное положение этики Антисфена между этикой Сократа и этическим учением К. отражено в его этической максиме, цитируемой Диогеном Лаэртским: «Добродетель достаточна для счастья (αὐτάρκη τὴν ἀρετὴν πρὸς εὐδαιμονίαν) и не нуждается ни в чем, кроме сократовской силы (Σωκρατικῆς ἰσχύος)» (Diog. Laert. VI 11; SSReliq. V A 134). В 1-й части этого высказывания Антисфен точно следует Сократу, однако во 2-й части подчеркивает практико-аскетический характер добродетели в гораздо большей степени, чем это делал платоновский Сократ. Как и все сократики, Антисфен полагал, что высшая «цель» (τέλος) стремлений философа - это не просто знание о добродетели, но «жизнь, согласная с добродетелью» (τὸ κατ᾿ ἀρετὴν ζῆν - Diog. Laert. VI 104; SSReliq. V A 98). Однако для платоновского Сократа и мн. последующих сократиков такая жизнь «естественно» следует из знания о добродетели, поскольку познавший истинное благо с неизбежностью следует ему (см., напр.: Plat. Prot. 352-362; Idem. Charm. 173a - 174e; Arist. EN. IV 13. 1144b; подробнее см.: Кессиди Ф. Х. Сократ. СПб., 2001. С. 192-263), тогда как у Антисфена стремление приобрести добродетель требует специального приложения «силы» (ἰσχύς) и всегда сопряжено с тягостной работой над собой. Вместе с тем нельзя исключать, что учение об «упражнении в добродетели» излагалось историческим Сократом и было воспринято от него Антисфеном, а склонявшийся к этическому рационализму Платон намеренно его проигнорировал. В пользу этого свидетельствуют «Воспоминания о Сократе» Ксенофонта, где Сократ прямо заявляет, что «занятия, соединенные с упорным трудом, ведут к достижению добродетельности» (Xen. Mem. II 1. 20).

Для иллюстрации того, какой должна быть добродетельная жизнь, Антисфен использовал образ мифического Геракла; вероятнее всего, именно от него К. заимствовали почитание Геракла как «идеального героя», «образцового киника». Хотя предпринимались попытки объяснить внимание Антисфена к Гераклу тем, что Киносарг располагался рядом с почитаемым афинянами алтарем Геракла, такое внешнее объяснение не учитывает принципиальной важности для кинической философии этого мифического героя. К IV в. до Р. Х. традиц. представления ранней греч. лит-ры (Гомер, Гесиод, Пиндар, Софокл, Еврипид) о Геракле как о герое, твердо переносящем внешние превратности судьбы и выпадающие ему по воле богов испытания (см.: Höistad. 1948. P. 22-28), трансформировались в аллегорическую концепцию героя-одиночки, внутренне и сознательно избирающего собственный жизненный путь, готового следовать добродетели невзирая на все трудности. Наиболее ярким выражением этой трансформации является притча «Геракл на распутье», созданная софистом Продиком (V-IV вв. до Р. Х.) и сохранившаяся в «Воспоминаниях о Сократе» Ксенофонта, где ее пересказывает Сократ. В ней юному Гераклу являются 2 женщины, олицетворяющие одна - порочное удовольствие, другая - добродетель; каждая пытается доказать преимущество предлагаемого ею пути. Путь добродетели при этом - путь трудностей, поскольку «из того, что есть на свете полезного и славного, боги ничего не дают людям без труда и заботы» (Xen. Mem. II 1. 28; ср.: Höistad. 1948. P. 31-33). Ориентируясь на представление о Геракле как о герое, подчинившем свою жизнь «упражнению в добродетели», Антисфен на его примере показывал, что следование добродетели не ведет к легкой и безмятежной жизни, однако возвышает и облагораживает человека, обеспечивая ему внутреннее счастье. Используя образ Геракла, а также хорошо известный его современникам по сочинению Ксенофонта «Киропедия» идеализированный образ персид. царя Кира II Великого (VI в. до Р. Х.), Антисфен утверждал, что «добродетели можно научить» (Diog. Laert. VI 10; ср.: Ibid. 2, 105; SSReliq. V A 99, 134), и, по-видимому, предлагал в своих несохранившихся сочинениях различные «методики» практико-аскетического «упражнения в добродетели», нек-рые из них стали общепринятыми в кинизме (см.: Höistad. 1948; Rankin. 1986. P. 101-134; Döring. 1998. S. 275-277). Хотя характерная для кинизма тенденция к предпочтению частной добродетели общему благу вполне ясно выражена у Антисфена, утверждавшего, что «в общественной жизни мудрец руководствуется не общественными законами, но законами добродетели» (Diog. Laert. VI 1. 11), в целом представления Антисфена об отношении индивида и об-ва были гораздо менее радикальными, чем последующее учение К. (см.: SSReliq. V A 68-78; ср.: Döring. 1998. S. 277-278).

Вопрос об отношении Антисфена к К. активно обсуждался исследователями с нач. XX в. На основании археологических находок в Синопе (монет) неск. учеными была предпринята попытка развить историческую аргументацию в пользу гипотезы о том, что Диоген не мог встречаться с Антисфеном в Афинах, вслед. чего связь между учением Антисфена и кинизмом является выдумкой К. (см., напр.: Seltman. 1930; Idem. 1938; Dudley. 1937. P. 1-24). В наст. время эта аргументация признана неубедительной и несостоятельной (критический обзор аргументов см.: Нахов. 1982. С. 44-49; см. также: Höistad. 1948. P. 6-12; Bannert. 1979; Döring. 1995. P. 128-133; Idem. 1998. S. 282-283); т. о., единственным доступным совр. исследователям способом решения вопроса о связи кинизма с Антисфеном является сопоставительный анализ имеющихся сведений о философском содержании учений Антисфена и Диогена. Большинство исследователей согласны с тем, что в философском учении Антисфена было предложено первоначальное теоретическое обоснование ряда принципиальных основоположений буд. кинизма, а в его личном образе жизни присутствуют нек-рые характерные черты образа жизни буд. К. Вместе с тем создание целостного кинического мировоззрения, т. е. кинизма как системы убеждений и подчиненного определенным практико-аскетическим нормам образа жизни, не может быть приписано Антисфену; оно является заслугой Диогена (Giannantoni. 1990. P. 226-233; The Cynics. 1996. P. 7).

Диоген Синопский

Согласно утверждениям древних писателей, Диоген родился в милетской колонии Синопа, бывшей в это время главным греч. торговым центром на юж. побережье Понта Эвксинского (Чёрного м.). Дату рождения Диогена на основании имеющихся сведений можно установить лишь приблизительно - нач. V в. до Р. Х. (возможно, ок. 405-403 гг. до Р. Х.- Döring. 1998. S. 281-282; Giannantoni. 1990. P. 421-422); по древнему преданию, которое согласуется с др. известными сведениями о жизни Диогена, он скончался в один день с царем Александром Великим (Македонским) - 13 июня 323 г. до Р. Х. (Diog. Laert. VI 2. 79; SSReliq. V B 92).

Отец Диогена, Гикесий, заведовал городским меняльным столом (δημοσία τράπεζα), т. е. был банкиром (τραπεζίτης), отвечавшим за определение ценности принимавшихся к обращению монет, а также, возможно, участвовал в выпуске городских монет (подробнее о монетарной системе этого времени см.: Bogaert R. Banques et banquiers dans les cités grecques. Leiden, 1968). В результате раскопок в Синопе были обнаружены монеты IV в. до Р. Х., имеющие клейма ΙΚΕΣΙΟ и ΙΚΕΣΙ; исследователи полагают, что эти клейма могли принадлежать отцу Диогена (см.: Seltman. 1930; Idem. 1938; Bannert. 1979). Известно неск. противоречивых версий рассказа о том, что Диоген вынужден был покинуть родной город из-за обвинений в «порче монеты», выдвинутых, по одним данным, против его отца, а по другим - также против него самого. Этот рассказ дополняется свидетельством о том, что Диоген будто бы неверно понял рекомендацию дельфийского оракула, объявившего, что Диогену следует παραχαράττειν τὸ νόμισμα,- в букв. смысле это выражение означает «перечеканку монеты», в т. ч. и такую, к-рая может изменить ее ценность, а в переносном смысле - «перемену сложившихся обычаев» (Diog. Laert. VI 20). Хотя посещение Диогеном оракула маловероятно и, по-видимому, является вымыслом доксографов, сама формула παραχαράττειν τὸ νόμισμα, скорее всего, действительно восходит к Диогену и использовалась им для описания его философской деятельности. Исследователи склонны считать, что негативный смысл «порчи монеты», т. е. намеренного искажения ценности монет (или фальшивомонетничества), был придан глаголу παραχαράττειν лишь в последующей традиции, тогда как первоначально у Диогена он мог означать «перечеканку» в нейтральном смысле; напр., такую, которая происходила при смене власти, когда монеты клеймились именем или изображением нового правителя (подробнее см.: Donzelli. 1958; Bannert. 1979; Giannantoni. 1990. P. 423-431). Будучи сыном банкира, Диоген знал о такой практике; используя двусмысленность слова τὸ νόμισμα (обычай/монета), он в ироничной и образной форме указывал на свою философию как на «переоценку общепринятых ценностей»; тогда как его аудитория могла понять это как признание в преступлении, связать с изгнанием из Синопы и создать соответствующую легенду (Bannert. 1979. S. 61-62). Т. о., хотя нельзя исключать, что Диоген был замешан в «порче монеты», вероятнее всего, он был вынужден покинуть Синопу не по уголовным, а по политическим причинам.

Среди исследователей нет согласия относительно датировки изгнания Диогена и его прибытия в Афины; наиболее интересной, хотя и недостаточно подтвержденной, является гипотеза о том, что изгнание Диогена связано с происшедшим ок. 370 г. до Р. Х. захватом Синопы персид. сатрапом Датамом (ум. в 362 г. до Р. Х.). В результате смены власти в городе отец Диогена мог потерять свое влиятельное положение; Диоген, отличавшийся дерзким и своевольным характером, возможно, вступил в конфликт с лояльными сатрапу городскими властями, в результате чего и был приговорен к изгнанию (Ibid. S. 52; ср.: Döring. 1998. S. 282-284). Эта версия согласуется с неоднократно встречающимся у древних авторов свидетельством о том, что Диоген был учеником Антисфена (см.: SSReliq. V B 17-24): если Диоген прибыл в Афины вскоре после 370 г. до Р. Х., он мог в течение неск. последних лет жизни Антисфена общаться с ним. Вопрос о том, действительно ли Диоген встречался с Антисфеном, остается в совр. науке дискуссионным и нередко решается отрицательно, однако даже наиболее критически настроенные исследователи признают, что Диоген по меньшей мере был знаком с сочинениями Антисфена и испытал влияние его идей (Dudley. 1937. P. 13; Long. 1996. P. 33). Заслуживающими доверия являются сообщения источников о том, что в Афинах Диоген встречался и вел полемику со мн. сократиками (в т. ч. с Платоном, Аристотелем, киренаиком Аристиппом, мегариком Евклидом), с ораторами (в т. ч. с Демосфеном), с афинскими гос. деятелями и др.; вместе с тем с т. зр. содержания мн. апофтегмы Диогена, будто бы относящиеся к его беседам с этими лицами, являются позднейшим вымыслом.

Согласно источникам, сразу же по прибытии в Афины Диоген начал вести кинический образ жизни. Некоторые исследователи предполагали, что в действительности Диоген выступал против мн. общественных установлений уже в Синопе, в Афинах же лишь нашел в философии Антисфена убедительное теоретическое обоснование того образа жизни, к-рый он вел и ранее (Dudley. 1937. P. 23-24). Однако более вероятно иное объяснение: в Афинах Диоген оказался без средств к существованию и был вынужден вести жизнь нищего. По словам Диогена Лаэртского, «будучи изгнанником, он повел самую простую жизнь» (Diog. Laert. VI 2. 21), прилагая к себе слова из трагедии: «Лишенный крова, города, отчизны, живущий со дня на день нищий странник» (Ibid. 38; SSReliq. V B 263; предположительно, измененная цитата из трагедии Еврипида; см.: Packmohr. 1913. P. 60-63). Диоген считал любое место «одинаково подходящим и для еды, и для сна, и для беседы»; намеренно устроил себе жилище в большой глиняной бочке (πίθος); «желая закалить себя, летом перекатывался на горячий песок, а зимой обнимал статуи, запорошенные снегом» (Diog. Laert. VI 22-23). Интеллектуальной реакцией Диогена на трудные жизненные обстоятельства и стало его обращение к философии Антисфена, который из всех сократиков был наиболее радикальным противником традиц. общественных ценностей и проповедником умеренности и аскезы. При этом, по сообщению Диона Хризостома, Диоген видел слабость Антисфена как философа в том, что тот лишь рассуждал об аскезе, однако сам вел вполне традиц. частную и общественную жизнь: «Сравнивая самого Антисфена с его учением, он нередко упрекал его в недостаточной твердости» (Dio Chrysost. Or. 8. 2; SSReliq. V B 584; АнтКин. С. 327).

Источники содержат противоречивые сведения о жизни Диогена после смерти Антисфена. Мн. авторы сообщают о том, что он странствовал по городам Греции, проповедуя киническое учение, обличая пороки жителей и насмехаясь над общепринятыми нормами поведения и обычаями. Первоначальное приложение современниками к Диогену имени «собака» исследователи связывают с 2 введенными им отличительными чертами поведения К.: дерзкую свободу речи Диогена его противники сравнивали с собачьим лаем, а бесстыдное поведение - с поведением собак, традиционно считавшихся лишенными стыда животными (см., напр.: Diog. Laert. VI 26, 46). Хотя первоначально наименование «собака» было оскорблением со стороны его врагов (возможно, Платона), Диоген впосл. охотно сам прилагал его к себе, находя весьма удачной содержащуюся в нем аналогию с «естественной» жизнью животного (см., напр.: Ibid. 55, 60; SSReliq. V B 34; подробнее см.: Giannantoni. 1990. P. 491-497).

Согласно позднему свидетельству Диона Хризостома, Диоген жил то в Афинах, то в Коринфе (Dio Chrysost. Or. 6. 1); Диоген Лаэртский приводит рассказ о том, что во время одного из путешествий по пути в Эгину Диоген был захвачен пиратами и продан в рабство; его купил некий Ксениад, житель Коринфа, вскоре проникшийся уважением к учению и образу жизни Диогена, доверивший ему все свое хозяйство и сделавший его учителем 2 своих детей (Diog. Laert. VI 74-75). Совр. исследователи полагают, что этот рассказ не соответствует действительности и был выдуман киником-рабом Мениппом, автором несохранившегося соч. «Продажа Диогена», пытавшимся с его помощью продемонстрировать, что положение раба не препятствует следованию кинической философии (см.: Ibid. 99-100; ср.: Fritz. 1926. S. 22-26; Döring. 1998. S. 284-285). Факт пребывания Диогена в Коринфе, по-видимому, подтверждается тем, что, согласно доксографам, именно в этом городе Диоген беседовал со свергнутым сиракузским тираном Дионисием II Младшим, поселившимся здесь после 344 г. до Р. Х.; по сообщению Плутарха, Диоген насмешливо поздравил тирана с «незаслуженной» простой и счастливой жизнью в Коринфе, избавившей его от «заслуженного» положения властителя, к-рое Диоген назвал «рабским», т. к. оно связано с постоянным страхом потерять власть, богатство и саму жизнь (Plut. Vitae. Timoleon. 15; SSReliq. V B 54; АнтКин. С. 161. № 260). Здесь же, согласно источникам, произошла знаменитая встреча Диогена с Александром Македонским, посетившим Коринф вскоре после вступления на царство в 336 г. до Р. Х. Во время этой встречи, отвечая на предложение Александра обратиться к нему с любой просьбой, Диоген сказал: «Не заслоняй мне солнце» (Diog. Laert. VI 38; различные версии рассказа о встрече см.: SSReliq. V B 31-49); в кинической традиции эта реплика обычно интерпретировалась как образец презрения мудреца к земным благам и пренебрежительного отношения к могущественным властителям, которые никак не могут воздействовать на К., достигшего самодостаточности (автаркии). Хотя встреча с Александром, по-видимому, подтверждает факт пребывания Диогена в Коринфе, исследователи предлагали и иное объяснение сведений о коринфской жизни Диогена: они могли быть выдуманы ради обоснования вымышленной встречи Диогена с Александром, т. к. Афины Александр никогда не посещал (Schwartz. 1910. S. 4-5; ср.: Нахов. 1982. С. 58-59).

Местом смерти Диогена в большинстве источников называется Коринф, однако есть и указания на то, что он умер в Афинах. По версии, восходящей к его ученикам, Диоген умер, добровольно задержав дыхание; противники К. говорили, что он умер, съев сырого осьминога и заразившись холерой, или будучи искусан собаками. У Диогена Лаэртского также сообщается, что Диоген приказал оставить свое тело без погребения, чтобы оно стало добычей зверей и «принесло пользу его братьям», т. е. собакам; по-видимому, это распоряжение не было выполнено. Большинство доксографов утверждали, что ученики похоронили Диогена в Коринфе, «возле ворот, ведущих к Истму»; на его могиле был установлен столб, а на столбе - «собака из паросского камня» (Diog. Laert. VI 2. 76-79; ср.: Döring. 1998. S. 285; полную подборку свидетельств о смерти и погребении Диогена см.: SSReliq. V B 81-116).

В доксографической лит-ре содержатся противоречивые сведения о сочинениях Диогена: Диоген Лаэртский приводит почерпнутый из неизвестного источника список, включающий 13 диалогов, послания и 7 трагедий, однако он же отмечает, что античные биографы Сосикрат и Сатир считали все эти сочинения неподлинными, а биограф Сотион признавал подлинными 14 сочинений (Diog. Laert. VI 2. 80; ср.: SSReliq. V B 117-136). Наиболее достоверным источником сведений о произведениях Диогена являются сохранившиеся в корпусе геркуланских папирусов отрывки из трактата Филодема «О стоиках», в к-ром вопрос о сочинениях Диогена обсуждался в связи со спорами о подлинности соч. «Государство» (Πολιτεία) стоика Зенона Китийского (P. Herc. 155, 339; опубл.: Dorandi. 1982; ср.: SSReliq. V B 126). Согласно Филодему, сочинение Зенона было написано под влиянием «Государства» и трагедий Диогена и содержало идеи К.; первоначально все эти сочинения стоики признавали подлинными, о чем свидетельствуют, напр., высказывания стоиков Клеанфа и Хрисиппа, однако впосл., желая размежеваться с радикальными киническими воззрениями, стоики объявили неподлинными как «Государство» Зенона, так и все известные им сочинения Диогена, что и было отражено в доксографической традиции (см.: Goulet-Cazé. 2003). На основании свидетельства Филодема исследователи заключают, что Диоген написал как минимум неск. трагедий, а также трактат «Государство». При этом под «трагедиями», вероятнее всего, подразумеваются не традиц. сочинения этого жанра, а кинические пародии, в к-рых порицавшиеся обществом и осуждавшиеся в традиц. трагедиях пороки оправдывались и представлялись как естественные проявления человеческой природы (Dudley. 1937. P. 25-26; Giannantoni. 1990. P. 461-484; Döring. 1998. S. 285-287; Нахов. 1982. С. 61-63).

Внимание исследователей привлекало также упоминание в списке Сотиона сочинения Диогена «Изречения» (Χρείας). Термином χρεία в античной лит-ре обозначалось либо единичное меткое изречение по поводу некой ситуации, обычно вводившееся словами «некто сказал...», либо краткий (обычно из 2 реплик) диалог 2 лиц. Маловероятно, что Диоген записывал собственные изречения; по-видимому, этим занимались его ученики (Диоген Лаэртский свидетельствует, что некое соч. «Изречения» было написано киником Метроклом - Diog. Laert. VI 33). Различные сборники «Изречений» Диогена были известны среди К. уже в IV в. до Р. Х.; именно к таким сборникам, а не к сочинениям Диогена восходят почти все его высказывания, приводимые древними авторами. Оригинальные подборки изречений Диогена, составлявшиеся в IV-III вв. до Р. Х., не сохранились, однако их существование подтверждается как доксографической традицией, черпавшей из них сведения о Диогене и его взглядах, так и введенными в научный оборот в XX в. фрагментами папирусов, датируемых II-I вв. до Р. Х., к-рые содержат отдельные высказывания Диогена в форме χρεία (подробнее см.: Giannantoni. 1990. P. 466-474; тексты папирусов и комментарии к ним см.: Gallo. 1980; Bastianini. 1992). Высказывания Диогена и истории о нем неизменно включались в визант. сборники философских апофтегм (наиболее широко они представлены в «Антологии» Стобея, «Ватиканском гномологии» (Gnomologium Vaticanum), «Парижском корпусе» (Corpus Parisinum), приписывавшихся прп. Максиму Исповеднику «Богословских главах» (Loci communes); см.: Overwien. 2005. S. 18-21); при этом они подвергались лит. обработке и изменялись в зависимости от философских убеждений и лит. вкусов составителей таких собраний; нередко составители намеренно или по ошибке приписывали Диогену изречения и мнения др. философов. Первая попытка критического анализа нек-рых тематически важных изречений Диогена была предпринята в нач. XX в. нем. филологом А. Пакмором (Packmohr. 1913). В нач. XXI в. О. Овервин, опираясь как на публикации изречений в собраниях Муллаха и SSReliq., так и на оригинальные памятники, предпринял попытку лит. анализа и систематизации всех известных изречений Диогена; он привлек не только греч. источники, но и обширный материал, содержащийся в араб. сборниках апофтегм, антологиях и историко-философских сочинениях, наиболее ранние из к-рых относятся к IX в. (Overwien. 2005. S. 39-209). На основании анализа корпуса изречений Овервин предложил их условную систематизацию, разделив на группы в соответствии с теми качествами Диогена, к-рые в них описывались, а также с основными категориями кинической философии, к-рые они призваны иллюстрировать (Ibid. S. 235-390).

Наличие обширной и запутанной лит. традиции, связанной с именем Диогена, делает задачу выделения и систематизации его философских взглядов фактически невыполнимой. Имеющиеся источники не дают материала, к-рый позволил бы исследователям с уверенностью отделить исторического Диогена от его идеализированного лит. образа, а его подлинные высказывания - от тех убеждений и мнений, к-рые были приписаны ему последующими К. с целью их легитимизации (The Cynics. 1996. P. 7). На протяжении всего исторического развития кинизма наиболее важные для К. максимы практической философии, правила поведения, черты образа жизни объявлялись восходящими к Диогену, к-рый стал для К. идеальным мудрецом (σοφός), учителем жизни, образцом философа (Dudley. 1937. P. 18-19). Отнесение некоего поступка к Диогену или приписывание ему некоего мнения означало признание К. такого поведения или мировоззрения нормативным. Вслед. этого обширный философский материал, связанный с именем Диогена, будучи малопригодным для восстановления его исторического облика, вместе с тем является важнейшим и наиболее аутентичным источником сведений о философии кинизма, неформальным «каноном» кинизма (Солопова. 2008. С. 413), позволяющим выделить наиболее значимые для К. мировоззренческие принципы и понять кинизм как систему взаимосвязанных философских убеждений и базовых норм практического поведения.

К. в IV-I вв. до Р. Х.

Хотя Диоген не был основателем философской школы в классическом греч. смысле, т. е. не вел систематических теоретических занятий с учениками, доксографическая традиция свидетельствует, что многие из тех, кто под воздействием бесед с ним и его примера обратились к киническому образу жизни, считали себя его учениками и продолжателями его философской деятельности. Диоген Лаэртский сообщает, что последователями Диогена были Моним, Онесикрит, Кратет, Менандр, Гегесий Синопский, Филиск Эгинский и др. Из них больше всего сведений сохранилось о Кратете; о Мониме и об Онесикрите известны лишь краткие биографические данные, об остальных не известно ничего, кроме имен (Diog. Laert. VI 82-93; ср.: Döring. 1998. S. 285).

Кратет, наиболее известный из К. «второго поколения», происходил из Фив,- города, к-рый до его разорения Александром Македонским в 335 г. до Р. Х. был одним из наиболее богатых и могущественных в Греции. Время жизни Кратета можно установить лишь крайне приблизительно; предполагается, что он род. ок. 365 г. и скончался ок. 285 г. до Р. Х. (Döring. 1998. S. 297). Важное место Кратета в истории кинизма обусловлено тем, что в отличие от Антисфена и Диогена он происходил из знатного рода и стал приверженцем кинизма по идейным соображениям, посчитав под влиянием Диогена кинический образ жизни наилучшим и наиболее правильным. Где и при каких обстоятельствах Кратет познакомился со взглядами Диогена - неизвестно; исследователи предполагают, что он мог встречаться с ним во время путешествий, в Афинах или в Коринфе. На то, что Кратет практиковал киническую жизнь в родных Фивах до последних дней, косвенно указывает полулегендарная история о его встрече с Александром Македонским после разорения Фив (Diog. Laert. VI 93; SSReliq. V H 31; АнтКин. С. 171-172. № 9). Вместе с тем есть свидетельства о том, что в течение некоторого времени он жил в Афинах; так, Диоген Лаэртский рассказывает о его встречах с мегариком Стильпоном, посещавшим Афины (Diog. Laert. II 117-118). Противоречивость свидетельств исследователи объясняют желанием доксографов представить связь Кратета с Диогеном более тесной, чем она была в действительности (Long. 1996. P. 46; Döring. 1998. S. 298). Вероятнее всего, Кратет не был учеником Диогена долгое время и лишь воспринял от него основные идеи кинизма (Giannantoni. 1990. P. 561-579). Согласно Диогену Лаэртскому, обратившись к кинической философии, Кратет, по одной версии, все свое имущество продал и раздал вырученные деньги бедным гражданам Фив, а по др. версии - отдал земли под пастбища, а деньги бросил в море. Расставаясь с богатством, он произнес ставшие крылатыми слова: «Кратет дает свободу фивянину Кратету» (Greg. Nazianz. Or. 43. 60; Idem. Carmina. I. 2. 10. 234 // PG. 37. Col. 697; ср.: АнтКин. С. 173. № 18), подчеркивая тем самым, что никто не может освободить человека от порабощающих его привязанностей, кроме него самого. Такая решимость Кратета в следовании своим убеждениям сделала его образ весьма популярным в лит-ре; как античные моралисты, так и древние христ. писатели часто приводили его поступок в качестве образца презрения к земному богатству ради высшей цели (см.: SSReliq. V H 4-8). Подражая Диогену в образе жизни, Кратет отличался от него по характеру. Он пытался воздействовать на окружающих не резкостью и грубостью, а благожелательностью, и имел славу миротворца: «Он приходил в дома, раздираемые ссорами, и мирными словами разрешал споры»; возможно, именно от этого пошло его прозвище Отворяющий Двери (θυρεπανοίκτης - Diog. Laert. VI 86; см.: SSReliq. V H 17-18; АнтКин. С. 175. № 34).

Вокруг Кратета сложился круг единомышленников, практиковавших кинический образ жизни, куда входили Моним (см.: Döring. 1998. S. 302-304), Метрокл (Ibid. S. 304-305), Феомброт, Клеомен и др. (Diog. Laert. VI 94-95). Сестра Метрокла, Гиппархия, столь сильно полюбила «речи Кратета и его образ жизни», что отказалась от богатых женихов и решила вести совместно с Кратетом киническую жизнь; по словам Диогена Лаэртского, она «стала сопровождать мужа повсюду, ложиться с ним у всех на глазах и побираться по чужим застольям» (Ibid. 96-97). Пример Кратета и Гиппархии показывает, что засвидетельствованное в доксографической традиции презрительное отношение Диогена к женщинам как к постоянному источнику соблазнов не превратилось у К. в женоненавистничество: К. не отвергали естественную брачную связь между мужем и женой, но критиковали лишь беспорядочные связи ради развлечения и утоления похоти. Более того, в отличие от мн. др. философских школ К. признавали, что женщины способны к ведению «философской» жизни в той же мере, что и мужчины (Döring. 1998. S. 299; Нахов. 1982. С. 67-68). Философское влияние Кратета не огранивается кинической традицией: исследователи признают заслуживающим доверия сообщение источников о том, что учеником Кратета был основатель стоицизма Зенон Китийский (Diog. Laert. VI 9. 105; SSReliq. V H 37-39); однако такое же сообщение о стоике Клеанфе (SSReliq. V H 43), преемнике Зенона в стоической философской школе, вероятнее всего, представляет собой вымысел (Döring. 1998. S. 299).

Кратет и его сподвижники являются зачинателями кинической художественной и публицистической лит. традиции. По-видимому, именно среди учеников Кратета впервые были созданы и получили распространение сборники изречений Диогена; им же принадлежит заслуга создания жанра кинической диатрибы, развитого последующими К. Отказавшись от написания философских и научных трактатов, Кратет использовал для пропаганды кинических идей традиц. жанры поэтической греч. лит-ры того времени (лирические и драматические стихи, трагедии и комедии), но при этом нарушал все жанровые устои, пародируя и разрушая изнутри сложившиеся формы, полемизируя как с древними, так и с новыми, современными ему поэтами. Во всех сохранившихся фрагментах стихотворений Кратета (всего ок. 10; см.: SSReliq. V H 66-86; АнтКин. С. 170-173) царит дух насмешки и иронии; переиначивая сочинения греч. лит-ры, в к-рых восхвалялись боги, герои и их подвиги, Кратет превращал их в остроумную похвалу киническим идеалам (бедности, беззаботности, самодостаточности) и порицал тягу современников к удовольствиям и роскоши (см.: Нахов. 1981. С. 55-66). Последователь Кратета Менипп, ставший киником фиванский раб, известен как создатель жанра кинической, или менипповой, сатиры. По словам Диогена Лаэртского, «его книги были полны насмешек и острот» (Diog. Laert. VI 8. 99-101); его лит. стиль высоко оценивали Варрон и Лукиан, писавшие в подражание ему собственные сатиры, однако подлинных фрагментов его сочинений не сохранилось (Нахов. 1982. С. 68-69). По-видимому, в III в. до Р. Х. киническая лит-ра пользовалась большой популярностью и активно распространялась; отзвуки обычных для кинических авторов язвительных насмешек над богачами и восхваления простой природной жизни обнаруживаются во мн. сохранившихся поэтических фрагментах этого времени, напр. в отрывках сочинений Сотада из Маронеи, Феникса из Колофона, Керкида из Мегалополя, Леонида из Тарента и др. поэтов (см.: АнтКин. С. 202-210). Попытка рассмотреть творчество всех этих авторов как представителей кинической традиции была предпринята Наховым (см.: Нахов. 1981. С. 69-128); в западной науке преобладают более осторожные оценки, поскольку с уверенностью говорить о принадлежности поэтов к кинизму как к философской школе сохранившиеся источники не позволяют (см., напр.: Relihan J. C. Ancient Menippean Satire. Baltimore, 1993; Lomiento L., ed. Cercidas: Testimonia et fragmenta. R., 1993; López Cruces J. L. Les méliambes de Cercidas de Mégalopolis: Politique et tradition littéraire. Amst., 1995).

Особое место среди учеников Диогена занимает Онесикрит. О его жизни почти ничего не известно; источники сообщают лишь, что он участвовал в завоевательном походе Александра Македонского в Индию и написал несохранившееся соч. «О воспитании Александра» (Diog. Laert. VI 84). Важный фрагмент из заметок Онесикрита о походе, посвященный рассказу о встрече с инд. «гимнософистами» (этим термином греч. писатели и историки обычно обозначали приверженцев брахманизма, различных школ инд. йоги и вообще инд. аскетов), сохранился в пересказах Плутарха и Страбона. Согласно рассказу Онесикрита, гимнософисты ходили обнаженными, упражнялись в выносливости, «приучали свои тела к труду, чтобы укрепить духовные силы». Отвечая на вопрос гимнософиста о том, есть ли подобные учения в Греции, Онесикрит привел примеры учений Пифагора, Сократа и Диогена (Strabo. Geogr. XV 1. 63-65; Plut. Vitae. Alexander. 65; SSReliq. V C 1-4). Из текстов следует, что Онесикрит считал учение гимнософситов похожим на взгляды К.; схожесть отмечали и гимнософисты, заявляя, однако, что греки «слишком уж почитают законы» и потому не способны к всецело отрешенной жизни. В XX в. свидетельство Онесикрита использовалось для обоснования гипотезы о том, что кинизм имеет инд. корни, является чужеродным для Греции явлением и был воспринят Диогеном от к.-н. бродячего гимнософиста (см., напр.: Sayre. 1938. P. 38-46); большинство совр. ученых отвергают это мнение как ненаучное (Нахов. 1981. C. 6-7).

Обращение к киническому образу жизни не для всех К. оказывалось окончательным выбором, а идеи кинизма уже в IV-III вв. до Р. Х. нередко причудливо смешивались с идеями др. философских школ. Иллюстрацией этого служит рассказ Диогена Лаэртского о жизни и философской деятельности Биона Борисфенита (Diog. Laert. IV 46-58). Бион род. ок. 335 г. до Р. Х. (Döring. 1998. S. 306); согласно его рассказу, он в детстве был продан в рабство ритору, получил в наследство его состояние и на эти деньги приехал в Афины, где занялся философией (Diog. Laert. IV 46-47). По утверждениям доксографов, сначала он учился у последователей Платона (академиков), затем «обратился к киническому образу жизни, надел плащ и взял посох», потом принял учение киренаика Феодора Безбожника и стал его последователем; обучался он и у перипатетика Феофраста. Источники часто называют его «софистом» и приписывают ему жизнь, не похожую на аскетическую жизнь К.: как сообщает Диоген Лаэртский, он любил пышность, часто переезжал из города в город, однако не для того, чтобы обличать пороки жителей, как К., а для того, чтобы привлекать новых последователей и жить за их счет (Ibid. 53). Хотя исследователи отмечали, что негативные отзывы о Бионе в источниках могут восходить к его противникам и представлять его искаженный облик, не вызывает сомнений, что «кинизм» Биона значительно отличается от классического кинизма Диогена и Кратета. По-видимому, Бион желал совместить кинизм с гедонистическими направлениями современной ему греч. философии (прежде всего с учениями эпикурейцев и киренаиков), заимствуя из кинизма идеи свободы от общественных условностей и «бесстыдства», однако отказываясь от принципов бедности и аскезы и тем самым сводя кинизм к имморалистическому и атеистическому индивидуализму (Döring. 1998. S. 306-310; ср.: Dudley. 1937. P. 62-74; попытку представить Биона «истинным киником», вернувшим кинизм к «оптимизму» Сократа, см.: Kindstrand. 1976). Бион был автором многочисленных сочинений, однако даже заглавия большинства из них неизвестны. Древние авторы отмечали, что сочинения Биона отличались эклектическим характером: его речь была смешана из выражений разного стиля, вслед. чего говорили, что он «первым нарядил философию в пестрое одеяние» (Diog. Laert. IV 52). Мн. исследователи видели в этой оценке указание на то, что Бион был создателем особого рода лит. произведений, известных как «диатрибы».

Согласно Диогену Лаэртскому, Бион был автором соч. «Диатрибы», однако приводимый отрывок из него посвящен не учению К., а киренаику Аристиппу (Ibid. II 77). Исходя из того, что в сохранившихся под именем Телета достаточно крупных фрагментах диатриб несколько раз упоминается Бион и c одобрением приводятся его высказывания, исследователи сделали вывод, что «Диатрибы» Телета представляют собой лит. обработку или пересказ «Диатриб» Биона. В совр. науке эта гипотеза поставлена под сомнение; вместе с тем нельзя исключать, что кинические идеи Телет изучал по сочинениям Биона (см.: Fuentes González. 1998. P. 23-32). Понятие «диатриба» (διατριβή), не использовавшееся в жанровом смысле древнегреч. теоретиками лит-ры, было введено в научный оборот филологами в кон. XIX - нач. XX в. и постепенно стало применяться для объединения в одну группу достаточно разнородных сочинений, представляющих собой «непринужденные рассуждения на популярно-философскую моральную тему» (Нахов. 1981. С. 47). В XX в. понятие «диатриба» оказалось предметом научных дискуссий, в ходе которых были предложены различные варианты определения границ и особенностей этого вида лит-ры (обзор см.: Schmeller. 1987. S. 1-54; Fuentes González. 1998. P. 44-78). В наст. время существует как узкое представление о диатрибе, в рамках которого она определяется как этико-практическое наставление, обращенное от учителя к ученику, т. е. как схема преподавания, характерная для ряда философских школ (Fuentes González. 1998. P. 52-53; Stowers. 1984), так и широкое представление, согласно к-рому диатриба - «речь или проповедь, с которой философ обращается к аудитории, прозаический монолог, где ведется внутренняя дискуссия с воображаемым противником, или обмен репликами с таким же подразумеваемым собеседником»; эта речь намеренно упрощенная, с множеством разговорных слов и оборотов, имитирующая живой диалог, но при этом искусно вбирающая в себя материал из многочисленных разнородных источников: мифологии, поэзии, истории, философии (Нахов. 1981. С. 49-52).

Важность «Диатриб» Телета для понимания развития кинической философии определяется тем, что они являются 1-м достаточно крупным по объему памятником кинической лит-ры, сохранившимся до наст. времени в оригинальной или близкой к оригинальной форме (Fuentes González. 1998. P. 42-43). Вместе с тем философское значение «Диатриб» получало противоречивые оценки у исследователей; учение К. представлено здесь упрощенно, не в его первоначальном виде, но в эклектичном соединении с идеями стоицизма и «народной философии». Источником текста «Диатриб» является «Антология» Стобея, где они либо цитируются дословно, либо пересказываются с сокращениями (подробнее о текстологии см.: Ibid. P. 3-9). О жизни Телета ничего не известно; все сведения о нем, извлекаемые исследователями из текста «Диатриб», являются весьма условными. Предполагается, что «Диатрибы» были созданы Телетом между 260 и 240 гг. до Р. Х. (Döring. 1998. S. 312; Fuentes González. 1998. P. 35-36). Вероятно, Телет происходил из Мегары; сам он называет себя «учителем» (παιδαγωγός), что может быть понято как в прямом профессиональном смысле, так и в смысле кинического проповедника, видевшего свою задачу в том, чтобы «педагогически» обращать слушателей от их жизни в невежестве и страстях к кинической мудрости. Всего под именем Телета сохранилось 8 отрывков из диатриб; их заглавия, часть из к-рых дана Стобеем, а часть - совр. учеными, демонстрируют круг вопросов, интересовавших Телета: «О явлении и бытии», «Об автаркии», «Об изгнании», «О бедности и богатстве» (2 отрывка), «О том, что удовольствие не является предельной целью», «Об обстоятельствах», «О бесстрастии». Рассматривая ключевое для кинизма понятие «автаркия», Телет следует его интерпретации у Биона и замечает, что «человеку следует уметь сыграть роль, назначенную ему судьбой» (АнтКин. С. 180-181), ему нужно не «пытаться изменить обстоятельства», но менять «собственный характер» и «собственные ложные взгляды» (Там же. С. 182). Мудрец, согласно Телету, самодостаточен уже не столько потому, что он вернул свою жизнь к ее природной простоте, сколько в силу того, что он полностью отдался на волю судьбы. Восхваляемая Телетом любовь к бедности также оказывается не волевым выбором, как это было у Кратета, но искусством вести счастливую жизнь в трудных обстоятельствах. Телет не разделяет тенденции Биона к оправданию гедонизма, и заявляет, что в жизни гораздо больше неприятностей, чем наслаждений, поэтому поиск наслаждений не может доставить счастье (Там же. С. 196-197). Вместе с тем он не призывает мудреца намеренно искать страданий и трудностей; философия для него - искусство примирения с действительностью. В целом «Диатрибы» Телета свидетельствуют о снижении присущего первоначальному кинизму радикализма в противопоставлении индивида об-ву; преобладание в них концепции «покорности судьбе» (Там же. С. 182, 197, 201) демонстрирует, что уже в это время кинизм испытывал сильное влияние стоицизма (Нахов. 1981. С. 129-131; Döring. 1998. S. 312-313).

Датируемые сер. III в. до Р. Х. кинические стихотворения Керкида из Мегалополя и «Диатрибы» Телета являются последними известными в наст. время памятниками лит-ры раннего греч. кинизма. Отсутствие свидетельств о кинических философах и писателях во II-I вв. до Р. Х. послужило основанием для гипотезы о том, что в этот период, часто называемый в лит-ре «темными веками кинизма» (Нахов. 1981. С. 135), киническая философия находилась в упадке и почти полностью исчезла. Совр. исследователи указывают на чрезмерную категоричность такого вывода: отсутствие ярких кинических авторов может быть объяснено общим характером кинической философии, требовавшей от ее приверженцев не философских рассуждений, а практического переустройства жизни (Moles. 1983. P. 120-123). Лаконично и ярко изложенные в изречениях Диогена и подтвержденные примерами из его жизни основоположения кинизма не нуждались в дальнейшей теоретической обработке; попытки осмысления кинизма чаще всего исходили извне, тогда как сами К. предпочитали практическую реализацию своих принципов их обсуждению (Dudley. 1937. P. 117-118). О том, что кинизм в его первоначальной радикальной форме сохранял популярность среди греч. и рим. населения, свидетельствуют датируемые II-I вв. до Р. Х. папирусы, содержащие изречения Диогена (см.: Gallo. 1980; Bastianini. 1992; Нахов. 1981. С. 136-138), а также краткие упоминания о К., встречающиеся у рим. поэтов (Гая Луцилия, Децима Лаберия и др.) и писателей (Варрона, Цицерона и др.) этого времени (см.: Helm. 1924. Sp. 5; Нахов. 1981. С. 136, 144). Оценки учения К. в лат. лит-ре показывают, что для представителей рим. цивилизации республиканского периода кинизм представлялся возмутительным и безнравственным учением, несовместимым с рим. идеалом добродетели-доблести (virtus). Так, Цицерон писал: «Нужно отбросить все учение киников, ибо оно враждебно стыдливости (verecundia), а без нее нет ничего истинного и честного» (Cicero. De offic. I 41. 148; ср.: Ibid. 35. 128). Поэты и писатели, близкие к высшим слоям рим. об-ва, относились к К. издевательски и насмешливо (ср. строку Лаберия: «Сходи со мной в нужник, чтобы понять, что такое киническая секта (Cynica haeresi)» - Decimus Laberius. The Fragments / Ed. C. Panayotakis. Camb., 2010. P. 204, 221-224); однако в низших слоях рим. об-ва кинизм имел сторонников (ср.: Dudley. 1937. P. 118-121). По-видимому, отдельные приверженцы кинизма были и среди аристократии: так, из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха известно, что сенатор Марк Фавоний «ни во что не ставил свое достоинство» и нередко выступал с оскорбительными речами, отличавшимися «кинической откровенностью». Плутарх сообщает, как с помощью дерзкого кинического поведения Фавоний сумел добиться примирения полководцев Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина; т. о., Фавоний, подобно Кратету, был киником-миротворцем и использовал кинизм в своей деятельности, направленной на защиту рим. республики (Plut. Vitae. Brutus. 34; ср.: Dudley. 1937. P. 120-121; Goulet-Cazé. 1990. S. 2723-2724).

Изменение характера кинизма и снижение его популярности во II-I вв. до Р. Х. могут быть объяснены и внешними обстоятельствами, связанными с политическим кризисом эллинистической цивилизации. Кинизм был реакцией на размеренную и подчиненную устоявшимся правилам и обычаям жизнь греч. полиса; в условиях неопределенности и смены системы общественно-политических отношений стоическое стремление к стабильности и общественному порядку находило куда более сильный отклик, чем киническое стремление к анархической индивидуальной свободе. Характерный для эпохи всплеск интереса к различным религиозно-мистическим учениям также был неблагоприятен для кинизма, сторонники которого активно критиковали народную религию, суеверия и мистицизм. К I в. до Р. Х. кинизм фактически разделился на 2 течения: народно-маргинальное, представители к-рого, следуя идеалам Диогена, отказывались от изучения любых наук и от всякой теоретической деятельности (как философской, так и литературной), вели бродячую нищенскую жизнь и были постоянным объектом насмешливого презрения со стороны иных философских школ; и интеллектуально-моралистическое, в рамках к-рого первоначальные кинические ригоризм и аскетизм смягчались, а идеалы и принципы кинизма подвергались рационалистической интерпретации в духе стоицизма (Moles. 1983. P. 122; Нахов. 1981. С. 144-146). Внутренний конфликт этих течений определял развитие кинизма как школы эллинистической философии вплоть до его исчезновения в V в.

Кинизм в Римской империи (I-V вв.)

Становление Римской империи как мощного централизованного гос-ва, претендовавшего на мировое политическое и культурное господство, способствовало возрождению кинизма и появлению серьезного интереса к нему среди рим. населения. В условиях доминировавшей имперской идеологии, обожествлявшей императоров и объявлявшей их волю высшим законом, вновь стали востребованы разнообразные формы индивидуального протеста против общественной несправедливости и гос. произвола. Рим. кинизм в I-II вв. существовал бок о бок со стоицизмом и часто воспринимался как его радикализированная версия; так, сатирик Децим Юний Ювенал в нач. II в. писал, что стоик отличается от киника только одеждой (Juvenal. Satir. V 13. 120-122). Вместе с тем как сами К., так и философски образованные рим. писатели отличали кинизм от стоицизма, поэтому, хотя на практике у мн. философов и писателей этой эпохи кинические и стоические идеи эклектически смешивались, говорить о полном слиянии этих философских школ нельзя. Выделение характерных черт рим. кинизма осложнено тем, что многочисленные сведения о нем по большей части восходят не к К., а к авторам, занимавшим иную философскую позицию и обсуждавшим взгляды К. со своей т. зр. и для собственных целей; немногие приводимые ими цитаты из кинических сочинений не позволяют судить о целостном мировоззрении философов-киников.

Негативное влияние на восприятие образованными кругами Римской империи стоиков и К. оказывала деятельность «бродячих философов», известных с III в. до Р. Х. и ставших особенно многочисленными к I в. по Р. Х. Эти философы, отчасти действительно следовавшие своим убеждениям, а отчасти бывшие мошенниками и шарлатанами, вели нищенскую жизнь на площадях и улицах, постоянно докучали состоятельным гражданам просьбами о милостыне, предлагали взамен незамысловатые философские поучения или, по выражению их противников, «вопили о всем известных, избитых вещах... и просто-напросто поносили всех» (Lucian. De morte Peregrini. 3). Уже у Тита Макция Плавта (III-II вв. до Р. Х.) такого рода К. сравниваются с «паразитами», живущими за чужой счет (Plaut. Pers. 123-126). Марк Валерий Марциал (2-я пол. I в.) c презрением упоминает о «жалких киниках и стоиках» (Martial. Epigr. XI 84; ср.: Ibid. III 93). В одной из его эпиграмм представлен яркий образ современного ему киника: это старик с седыми волосами и грязной бородой, в засаленном плаще, с палкой и сумой, к-рому толпа «подает пищу за лай»; «никакой он не киник, а просто пес»,- унижающе завершает Марциал описание (Ibid. IV 53). В том же духе о рим. К. писали Петроний, Авл Геллий и др. лат. авторы (Нахов. 1981. С. 148; Döring. 2006. S. 56-57). О жизни бродячих К. в Александрии красноречиво свидетельствует Дион Хризостом; по его словам, эти К. во множестве собираются «на перекрестках, в рощах для прогулок, близ храмовых ворот, выпрашивают подаяние, вводят в заблуждение юношей, моряков и других лиц того же рода, производя на свет грубые шуточки и непристойные сплетни, подходящие только для рынка». Их деятельность, по убеждению Диона, «не приносит никакой пользы, но служит источником самого худшего зла, поскольку, глядя на них, люди учатся относиться с презрением вообще ко всем философам» (Dio Chrysost. Or. 32. 9). Гротескная и неприглядная картина деятельности бродячих К. представлена в диалоге Лукиана «Беглые рабы», где К. отождествляются с «беглыми рабами или поденщиками», к-рые из лени и тщеславия решили стать «философами» и избрали кинический образ жизни, поскольку он не требует никаких знаний и не налагает никаких обязанностей. По словам Лукиана, «весь город наполнился бездельниками», к-рые, «записавшись в число последователей Диогена, Антисфена и Кратета» и «выступая под знаком пса», ходят из дома в дом и «собирают дань» с тех, кому неудобно отказать философам; они в точности усвоили все худшие черты собачьей природы: «собачий лай, прожорливость, похотливость, льстивое вилянье перед подачкой и прыжки вокруг накрытого стола» (Lucian. Fug. 12-16). Исследователи отмечают, что подобные оценки следует воспринимать с осторожностью: хотя мн. бродячие К. действительно могли быть мошенниками, само по себе осуждаемое образованными писателями на основании их представлений о кинизме поведение К. точно соответствовало заданному Диогеном идеальному образцу, так что истинными К. нередко были именно уличные философы (Moles. 1983. P. 123; Нахов. 1981. С. 148, 220).

Центром деятельности К. в I-II вв. были крупные города, прежде всего Рим и Александрия. С одной стороны, это объясняется прагматическими причинами, поскольку среди богатой городской аристократии К. было проще найти себе покровителей; с др. стороны, это могло быть реализацией провозглашенного Диогеном принципа «идти к больным», т. е. проповедовать истинную философию там, где люди более всего погрязли в невежестве и пороках (подробнее см.: Goulet-Cazé. 1990. S. 2731-2746). О деятельности александрийских К. известно не много. В совр. науке предлагалась гипотеза, что они были активными участниками александрийских восстаний против рим. господства и что их взгляды отражены в памятнике, известном как «Акты языческих мучеников Александрии» (Acta Alexandrinorum), однако эти тексты не имеют философской нагрузки и свидетельствуют более о гражданском мужестве и греческом патриотизме мучеников, чем об их кинических убеждениях (ср.: Нахов. 1981. С. 149-153). Вместе с тем источники подтверждают, что и в Александрии, и в Риме, и в др. городах Римской империи К. нередко выступали против злоупотреблений власти, хотя и не столько с политических, сколько с философско-моралистических позиций. К. не боялись бросать вызов даже могущественным рим. императорам: киник Исидор был изгнан имп. Нероном (54-68) из Рима, т. к. громко крикнул при всех императору, «что о бедствиях Навплия (древнегреч. герой.- Д. С.) он поет хорошо, а со своими справляется плохо» (Suet. Nero. 39); некие К. Диоген и Герас в 70-х гг. I в. высмеивали любовную связь буд. имп. Тита (79-81) с Береникой, за что Диоген был подвергнут порке и изгнан, а Герас - казнен (Dio Cassius. Hist. Rom. LXV 15; ср.: Goulet-Cazé. 1990. S. 2752-2759).

Киническая философия I-II вв.

Наиболее влиятельным рим. киником в I в. был Деметрий. Сведения о нем сохранились благодаря тому, что он был близко знаком с писателем, моралистом и философом-стоиком Сенекой и неоднократно упоминается в его сочинениях; кроме того, важные, хотя и не всегда достоверные, упоминания о нем встречаются в сочинении Флавия Филострата (170-247) «Жизнь Аполлония Тианского» и у Эпиктета. Точная дата рождения Деметрия неизвестна. Он не был уроженцем Рима и, вероятно, прибыл в столицу в 30-х гг. I в. (Billerbeck. 1979. S. 10; Kindstrand. 1980. S. 84-85); при имп. Калигуле (37-41) Деметрий был уже хорошо известен в Риме. Согласно сообщениям Сенеки, Деметрий вел строго аскетический образ жизни: он был «беднее всех из своей школы», ходил полуодетым и спал на голой земле; если др. К. «запрещали себе иметь, то он запрещал себе и просить», более того - отказывался от чрезмерных подаяний (Seneca. De vita beat. 18. 3; Idem. Ep. 62. 3). Так, по словам Сенеки, Деметрий отказался от 200 монет, предложенных ему имп. Калигулой, заявив, что не допустит, чтобы такая ничтожная сумма изменила его убеждения (Idem. De benefic. VII 10; Billerbeck. 1979. S. 26-27). Следуя киническому идеалу необразованности, Деметрий призывал не приобретать излишние знания, утверждая, что единственная полезная для человека наука - это познание самого себя и выработка правильного отношения к жизни. Сравнивая Деметрия с др. философами, Сенека видел его неоспоримое преимущество в том, что он являлся «не только проповедником (praeceptor), но и свидетелем (testis) истины» (Seneca. Ep. 20. 9), т. е. не просто учил надлежащему поведению, но демонстрировал его всей своей жизнью.

Приписываемые Сенекой Деметрию «правила жизни» близки к стоическим: Деметрий призывает во всем служить добродетели, «открывать совесть богам» и жить как бы перед их взором; отказываться от наслаждений и приобретать бесстрастие; преодолевать страх перед смертью и видеть в ней лишь прекращение тягот жизни (Idem. De benefic. VII 1-2; ср.: Idem. De prov. 5). Идеализированный образ Деметрия у Сенеки дополняется сообщениями рим. историков, видевших в К. возмутителей спокойствия и вслед. этого отзывавшихся о них неодобрительно. Согласно источникам, Деметрий выступал с критикой имп. Нерона, был дружен с лидером стоической оппозиции Нерону сенатором Публием Клодием Тразеей Петом и присутствовал при его вынужденном самоубийстве в 66 г. Вскоре после этого Деметрий был изгнан из Рима; он вернулся в столицу при имп. Веспасиане (69-79), однако ок. 71 г. был изгнан и этим императором вместе со мн. стоическими и киническими философами, к-рых обвинили в том, что они «публично проповедуют неподобающие учения» и смущают добропорядочных граждан (Dio Cassius. Hist. Rom. LXV 12-13; подробнее о политической деятельности Деметрия см.: Dudley. 1937. P. 128-137; Kindstrand. 1980. S. 94-98; Moles. 1983). Даже после изгнания Деметрий оставался верен киническому свободолюбию; согласно историку Светонию, встретив имп. Веспасиана, Деметрий «не пожелал ни встать перед ним, ни поздороваться, и даже стал на него лаяться», в ответ на что император презрительно назвал его псом (Suet. Vesp. 13).

О двух др. К. I-II вв. известно из посвященных им диалогов Лукиана: «Жизнеописание Демонакта» (Lucian. Demon.) и «О кончине Перегрина» (Idem. De morte Peregrini). Эти К. ярко представляют 2 наиболее сильных течения в кинизме этого времени: Демонакт прославился как скептик и атеист, тогда как Перегрин был мистиком и аскетом (Dudley. 1937. P. 178). Демонакт родился на Крите, после обращения к занятиям философией переехал в Афины, где и провел остаток жизни. Согласно Лукиану, Демонакт был учеником Деметрия; во внешности и в стремлении к бедности он подражал Диогену, однако при этом не принимал всецело кинического образа жизни и не нищенствовал: «Он ел и пил вместе со всеми, был прост в обращении, лишен малейшего самомнения и держал себя как рядовой член общества и гражданин государства» (Lucian. Demon. 5). В учении Демонакт соединял положения мн. философских школ, говоря о себе: «Я благоговею перед Сократом, восхищаюсь Диогеном и люблю Аристиппа» (Ibid. 62). Хотя передаваемые Лукианом высказывания Демонакта свидетельствуют, что он был более моралистом-эклектиком, чем киником, в его поведении и высказываниях прослеживается явное стремление заимствовать лучшее из раннего кинизма. Он ценил «прямоту речи и независимость мысли» (Ibid. 11); нападал на народные суеверия (Ibid. 23, 34, 37); обличал ложных К., «философствующих не ради истины, а напоказ» (Ibid. 48); насмехался над людьми, желающими постичь тайны мироздания, и при этом даже не задумывающимися о том, что они ведут порочную жизнь (АнтКин. С. 277. № 6; ср.: Billerbeck. 1996. P. 215-216; Нахов. 1981. С. 154-155).

Гротескное изображение Лукианом противоречивой фигуры Перегрина (или Протея), реального исторического лица, содержит важный материал, позволяющий судить о том, как понималось в I-II вв. языческими писателями отношение между кинизмом и христианством. Согласно Лукиану, Перегрин бежал из родного города из-за обвинений в прелюбодеянии и убийстве собственного отца; он скитался по разным землям, пока в Палестине не познакомился с учением христиан (Lucian. De morte Peregrini. 9-11). Если верить Лукиану, Перегрин стал руководителем христ. общины (возможно, епископом), толковал Свящ. Писание и почитался как пророк. Во время гонений он был схвачен и помещен в тюрьму, что еще больше усилило его славу, так что христиане из разных городов посещали его в тюрьме и жертвовали ему деньги. Лукиан, убежденный противник христианства, не осуждает здесь христиан, но лишь отмечает, что они вслед. простоты и доверчивости являются легкой добычей для обманщиков, использующих новую религию ради наживы. Вскоре Перегрин был выпущен из тюрьмы; он странствовал по разным городам одетый как киник, вначале проповедуя христианство, а затем, после того как по неизвестным причинам был отлучен от христ. общины, уже практикуя чистый кинизм. Из рассказа Лукиана следует, что Перегрин выставлял напоказ 3 кинические добродетели: бесстыдство, как и Диоген, ведя всю свою жизнь на публике; аскезу, закаляя тело упражнениями; свободу речи, браня и обличая императора и др. высокопоставленных лиц (Ibid. 11-19). Перегрина повсюду окружали восхищавшиеся им К.; по их мнению, по добродетели он был выше Диогена и Сократа и равен богам (Ibid. 5). О том, что Перегрин был скорее увлекающимся фанатиком, чем наглым мошенником, каким представляет его Лукиан, свидетельствует упоминание о нем у Авла Геллия, который сообщает, что лично встречался с ним в Афинах, оценивает его как «человека серьезного и положительного» и замечает, что «слышал от него много полезного и правдивого» (Aul. Gell. Noct. XII 11). Заявление Перегрина, что он намеревается сжечь себя живым, вызвало ожесточенные споры о том, является ли он тщеславным безумцем, или же подлинным философом, готовым в самом себе предложить образец кинического презрения к смерти. Лукиан придерживался 1-го мнения (Lucian. De morte Peregrini. 22, 38), однако отмечал, что почти все К. видели в Перегрине героя. Сам Перегрин сравнивал себя с Гераклом, излюбленным героем К., и утверждал, что «тот, кто жил, как Геракл, должен и умереть, как Геракл», т. е. добровольно взойти на костер (Ibid. 33). Самосожжение Перегрина состоялось в 165 г. в Олимпии, сразу после Олимпийских игр, при значительном стечении народа и в присутствии мн. К., одобрявших этот поступок (Ibid. 35-36). Хотя случаи добровольного ухода К. из жизни были широко распространены и не вызывали удивления, публичное самосожжение Перегрина является уникальным событием в истории кинизма. Совр. исследователи отмечают явную предвзятость Лукиана; его версия о том, что поступок Перегрина был мотивирован жаждой славы, вызывает серьезные сомнения; вероятнее всего, истинной целью Перегрина было привлечение внимания к киническому учению скандальным поступком, что вполне согласуется с принципами кинизма (см.: Bagnani. 1955; Dudley. 1937. P. 170-182; Döring. 2006. S. 62-64; Goulet-Cazé. 2008. Sp. 677-680; Нахов. 1981. С. 155-156).