Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САТУРНИН

[лат. Saturninus; франц. Saturnin, Sernin] († ок. 250), сщмч. (пам. 29 нояб.), 1-й епископ г. Толоза (ныне Тулуза, Франция).

Источники

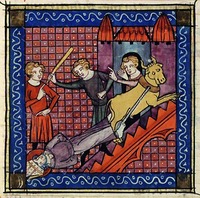

Согласно Мученичеству, при консулах Деции и Грате (250) С. был назначен епископом в г. Толоза, где на центральной площади находился огромный языческий храм (Капитолий) со статуями богов, весьма почитаемых местными жителями за те прорицания, к-рые от их имени изрекали оракулы. Ежедневно направляясь для молитвы в небольшую церковь, С. проходил мимо Капитолия, из-за чего идолы перестали давать предсказания. Местные жрецы стали искать причину такой перемены. Некто сказал им, что виной всему новая религия - христианство, во главе церкви к-рой стоит С., поэтому единственный способ вернуть милость богов - убить епископа. Когда толпа язычников собралась у Капитолия, чтобы принести в жертву быка, кто-то заметил С., направлявшегося в церковь в сопровождении пресвитера и 2 диаконов. Язычники окружили епископа, а пресвитер и диаконы бежали. С. повели в Капитолий и стали принуждать совершить жертвоприношение, но он отказался, назвав языческих богов демонами, и исповедовал Христа. Разгневанная толпа привязала С. за ноги позади быка, приготовленного для жертвоприношения. После этого язычники погнали животное с вершины Капитолия вниз по ступеням, и т. о. епископ предал душу Богу. Бык тащил безжизненное тело С. до тех пор, пока веревка, за которую епископ был привязан, не оборвалась. Несмотря на то что христиане Толозы боялись преследований, 2 благочестивые женщины осмелились забрать останки епископа и похоронить их. Спустя довольно много времени еп. Иларий построил небольшой деревянный ораторий над могилой мученика. С этого времени, очевидно, почитание С. стало развиваться и вокруг его могилы возник некрополь. Преемник Илария, еп. Сильвий, начал строительство новой, большей по размеру базилики, чтобы перенести туда мощи С. для всеобщего поклонения, но умер, не успев завершить строительство. Еп. Ексуперий (405-411/2 - Cabau. 1999. P. 128, 134) достроил базилику, освятил ее и перенес туда мощи святого.

Мученичество состоит из неск. частей: самым поздним по времени написания является рассказ о перенесении мощей святого (BHL, N 7496), к-рое, возможно, произошло 1 нояб. 406 г. (вскоре после осуждения блж. Иеронимом Стридонским учения пресв. Вигилянция о том, что не следует почитать мощи мучеников; Gilles-Raynal. 2006. S. 354-356). Примерно в это же время было написано вступление в форме панегирика. Древнейшей частью текста является рассказ о мученичестве С. (BHL, N 7495), точное время составления которого остается неизвестным. Э. Грифф считал, что повествование было написано в 20-30-х гг. V в. (Griffe. 1950), А. Крюгер предположила, что окончательный вариант текста появился при еп. Ексуперии (Krüger. 2002. S. 275-276), А. В. Жиль-Рейналь предложила датировать его сер. V в. (Gilles-Raynal. 2006. S. 365). Исследователи отмечали, что, согласно Мученичеству, С. не пострадал во время офиц. гонений на христиан, а оказался жертвой разъяренной толпы язычников, желающих умилостивить богов. По мнению Гриффа, в рассказе о мученической кончине епископа многое является художественным вымыслом и лишь сообщение о том, что он был привязан к быку, следует считать достоверным (Griffe É. La Gaule chrétienne à l'époque romaine. P., 1964. T. 1. P. 401-402). Л. Пьетри считал, что в целом текст заслуживает доверия (Pietri. 1983. P. 19).

Примерно в V-VI вв. на Западе начала формироваться легенда о христ. проповедниках, отправленных из Рима в Галлию, где они основали епископские кафедры. Среди этих миссионеров был назван С. Так, в трактате «О таинстве Св. Троицы» (CPL, N 1014), приписываемом свт. Кесарию, еп. Арелатскому, С. упомянут среди 4 епископов, к-рые были учениками апостолов и основателями Церкви в Галлии (Caes. Arel. De myst. S. Trin. 17). В наиболее ранней редакции «Страстей Дионисия», епископа г. Паризии (ныне Париж) (BHL, N 2171), к-рую большинство исследователей датируют 2-й пол. V или VI в., указано, что С. и свт. Павел Нарбонский вместе со сщмч. Дионисием Ареопагитом были посланы сщмч. Климентом, еп. Римским, проповедовать Евангелие в Галлии, т. о. время мученической кончины С. смещается к I - нач. II в. (Krüger. 2002. S. 280). В «Деяниях Осерских епископов» (ок. 875) возникновение христ. общин в Галлии также связывается с деятельностью сщмч. Климента.

Свт. Григорий Турский (538/9-593/4) в соч. «О славе мучеников» писал, что С. был отправлен проповедовать Евангелие учениками апостолов (Greg. Turon. Glor. martyr. 47). Однако в «Истории франков» свт. Григорий, основываясь на Мученичестве С., указал, что его миссионерство вместе с 6 «епископами Галлии» происходило во время правления имп. Деция (249-251). Рассказывая о кончине С., свт. Григорий несколько изменил эпизод из Мученичества с описанием того, как спутники покинули епископа: несмотря на то что он просил 2 пресвитеров не оставлять его, те бежали. В Капитолии С. обратился к Богу с молитвой о том, чтобы с этого времени ни один житель Толозы не был избран ее епископом. В конце главы свт. Григорий добавляет, что именно так и случилось (BHG, N 7500; Greg. Turon. Hist. Franc. I 30).

После Григория Турского предание о епископах, учениках апостолов, посланных из Рима в Галлию, многократно воспроизводилось в агиографических и исторических произведениях с разнообразными изменениями (см.: Sot. 2001).

В нек-рых рукописях нач. XI-XII в. (напр.: Paris. lat. 17002. Fol. 182-185) содержится интерполированное Мученичество С., точное время создания к-рого неизвестно, но, возможно, оно было написано в кон. IX в. на территории Аквитании (Krüger. 2002. S. 283-284; Gilles-Raynal. 2006. S. 378-383). Анонимный автор дополнил рассказ о С. нек-рыми деталями, касающимися его апостольского служения, к-рые были заимствованы из италийского Мученичества Потита (BHL, N 6908; изд.: ActaSS. Ian. T. 1. P. 754-757; см. ст. Потит). Первая вставка содержится в том эпизоде, когда толпа язычников намеревалась схватить С.: епископ обратился к Богу с молитвой, после чего ему явился ангел и предупредил, что диавол предстанет пред ним в образе Христа и попытается соблазнить его. Когда это произошло, С. прогнал демона, осенив его крестным знамением. Тот бежал, превратившись в быка и обещая святому отомстить. Далее интерполятор использует рассказ из Мученичества Потита о том, как мученик исцелил от проказы и обратил к вере Кириаку, жену Агафона, сенатора г. Валериана. В 3-й вставке говорится, что диавол вселился в дочь имп. Антонина (вероятно, имп. Антонин Пий), к-рый находился в то время в Толозе, и объявил, что не оставит ее, кроме как по приказу С. и в его присутствии. Слуги императора нашли С. на горе в окружении диких зверей и доставили его во дворец. Епископ согласился исцелить дочь Антонина при условии, что тот обратится к вере. Однако после того как С. выполнил свое обещание, император обвинил его в магии и принуждал принести жертвы. С. отказался, тогда его приговорили к казни.

В нач. X в., в период соперничества за власть между архиепископской кафедрой Нарбона, к-рой был подчинен диоцез Тулузы, и архидиоцезом Оша, клириком церкви Оша были созданы т. н. Деяния (или Житие) С. (BHL, N 7507; изд.: Krüger. 2002. S. 362-366; компиляция - BHL, N 7497; изд.: Latou. 1864. P. 269-292). Согласно этому тексту, С. был сыном Эгея, правителя Ахайи. Он получил наставления у прор. Иоанна Крестителя, затем стал одним из ближайших учеников Христа и присутствовал при всех важнейших событиях земной жизни Спасителя. После Вознесения Господня ап. Петр направил С. в Иудею, затем в Персию. Вместе со свт. Марциалом Лиможским он сопровождал ап. Петра в Рим, а оттуда отправился проповедовать в Аквитанию и в Испанию. С. побывал в Арле и Ниме, где его учеником стал Онест, к-рому приписывается авторство данного произведения. В Тулузе С. исцелил от проказы женщину по имени Кириака и заставил замолчать языческих оракулов. В Новемпопуланской пров. он основал 2 церкви: одну - близ Оша во имя ап. Петра, другую - в Озе во имя Пресв. Богородицы, где установил епископскую кафедру. Вернувшись в Тулузу, С. направил Онеста проповедовать в Памплону, а затем сам пришел туда, чтобы крестить местных сенаторов Фирма, Фирмина, Фаустина и Фортуната и вместе с ними 15 тыс. чел. С. проповедовал по всей Галисии, также он создал митрополию Толедо с подчиненной ей церковной провинцией. Церкви Наварры (Памплона, Нахера и Рода), к-рые находились ближе к Пиренеям, С. закрепил за церковной провинцией Оша. В заключение автор кратко описывает дальнейшую судьбу учеников С. и его мученическую кончину. Очевидно, Деяния были составлены, чтобы доказать церковную юрисдикцию архиепископов Оша над епископами Наварры и Арагона - по мысли агиографа, они должны были входить в церковную провинцию, во главе к-рой стоял архиепископ Оша. Вероятно, Деяния С. лежат в основе агиографического цикла о его учениках из Испании, в частности о св. Фирмине Амьенском (Krüger. 2002. S. 284-286; Gilles-Raynal. 2006. S. 385).

Также в X в. была создана сокращенная редакция первоначального Мученичества С. (BHL, N 7498) для чтений во время богослужений, поэтому из нее убрали пролог и указание даты кончины епископа (Gilles-Raynal. 2006. S. 366). В это же время появилась легенда о перенесении мощей С. в Париж кор. Дагобертом I. Это событие имело катастрофические последствия для провинции Тулузы, т. к. С. являлся ее покровителем (Krüger. 2002. S. 288-289).

В нач. XIV в. доминиканец, инквизитор, проповедник и агиограф Бернар Ги († 1331) составил Житие С. (BHL, N 7508), используя Деяния и рифмованное Мученичество (Dubreil-Arcin. 1999). В 1516 г. Н. Бертран в «Деяниях толозанцев» на основе Жития С., составленного Ги, и др. поздних документов представил легендарную версию появления христианства в Тулузе, которая значительно повлияла на историков этого города (Gilles-Raynal. 2006. S. 405).

Чудеса

В кн. «О славе мучеников» св. Григорий Турский рассказывает о 2 чудесах, связанных с С. Первое произошло, когда реликвию святого перевозили в Бриуд, в Оверни. Христиане, сопровождавшие святыню, остановились на ночлег у бедного крестьянина и положили ковчег с реликвией в кладовку. Утром путешественники продолжили свой путь, а на следующую ночь крестьянин увидел во сне некоего мужа, который повелел ему покинуть жилище, т. к. оно освящено реликвией С. Тот не придал значения видению, и в течение года он практически лишился имущества, а его жена тяжело заболела. Тогда крестьянин раскаялся в непослушании, переселился в др. место, а на прежнем устроил деревянный ораторий. По молитвам к Богу и к С. он вскоре вернул себе больше, чем потерял, супруга же его стала здоровой. Второе чудо произошло во времена правления короля франков Хлотаря I (511-561). Некий Платон, придя в Павлиакский мон-рь, разгневался на аббата, не оказавшего ему должного уважения, и сказал, что перестроит церковь, где покоилась реликвия С., в королевский дворец, а одно из помещений отдаст под конюшню. После этого Платона охватила лихорадка, и через 3 дня он умер (BHL, N 7501, 7499; Greg. Turon. Glor. martyr. 47).

Впосл., вероятно в VIII в. (Gilles-Raynal. 2013. S. 271; наиболее ранняя ркп. (Paris. lat. 17002. Fol. 185-185v) датируется нач. XI в., появился Сборник чудес С. (De mirabilibus sancti Saturnini; BHL, N 7506; Un recueil de miracles de St. Saturnin, évêque de Toulouse // AnBoll. 1900. T. 19. P. 439-440), составленный для паломников, к-рые приходили в Тулузу поклониться мощам епископа. Сюда вошли 5 чудес, описанных свт. Григорием Турским, 2 из к-рых содержатся в гл. «О славе мучеников», посвященной непосредственно С. (Greg. Turon. Glor. martyr. 47), 3 остальных заимствованы с нек-рыми изменениями из глав о др. святых. В 3-м чуде рассказывается, как саркофаг некоего неблагочестивого человека по имени Антонин был выброшен невидимой силой из церкви, в к-рой он был погребен. Но если у свт. Григория речь идет о церкви св. Винцентия в Толозе (Greg. Turon. Glor. martyr. 88), то в Сборнике чудес анонимный автор указал церковь С. Подобным образом была адаптирована гл. 100 из того же сочинения: вместо рассказа о чудесах с реликвиями св. Георгия говорится о реликвиях С. Из гл. 103 о Феликсе Ноланском заимствован эпизод об исцелении человека, который ослеп на один глаз (Ibid. 100, 103). Др. случай с исцелением слепого описан на основе гл. 22 из соч. «О страдании, чудесах и славе св. Иулиана» (Idem. Virt. Iul. 22).

В XII-XIII вв. появился рассказ о видении (BHL, N 7507c) аббату мон-ря Сен-Сернен в Тулузе, когда тот прибыл на Собор в Рим (возможно, Собор 1059 г.) вместе с епископом Лиможа и аббатом мон-ря Сент-Антонен в Памье (Gilles-Raynal. 2013). Во сне аббат оказался в райском саду, где увидел С., Марциала Лиможского и Антонина, к-рые по очереди высказывали недовольство Христу на гр. Гильома Тулузского, виконта Лиможского и графа Фуа, поскольку те угнетали жителей подвластных им областей и препятствовали почитанию местных св. покровителей. Спаситель ответил каждому, что обидчики будут наказаны. Пробудившись, аббат рассказал о видении спутникам и папе Римскому. На обратном пути трое прелатов узнали, что каждого из правителей постигла ужасная смерть: граф Тулузы утонул, возвращаясь из паломничества на Св. землю, гр. Фуа трагически погиб на охоте, а на виконта Лиможского упал канделябр перед алтарем св. Иакова в Компостеле. Вероятно, под упомянутыми правителями следует понимать гр. Гильома IV Тулузского (1060-1094), виконта Адемара II Лиможского (1036-1090) и гр. Роже I де Фуа (1034-1067). Все они выступали за преобразование мон-рей в их владениях по клюнийскому образцу и за проведение реформы каноников, предложенной папой Григорием VII и его преемниками. Гр. Гильом IV поддерживал Тулузского еп. Изарна (1071-1105), к-рый в 1073 г. провел реформу кафедрального капитула. Желая сохранить свой авторитет среди каноников базилики Сен-Сернен, епископ с одобрения графа изгнал в 1081 г. каноников из базилики, чтобы поселить при ней монахов из аббатств Муасак и Клюни. Конфликт между местными властями и канониками был разрешен в 1083 г., когда папские легаты Гуго де Ди и Ришар, аббат Сен-Виктора, обязали гр. Гильома выплатить солидный штраф за изгнание каноников и переселение клюнийских монахов в графство (Gérard P. Cartulaire de St.-Sernin de Toulouse. Toulouse, 1999. T. 2. Vol. 2: Actes N 216-449). Рассказ сохранился на лат. и старофранц. языках, самые ранние рукописи датируются кон. XIII в. (Paris. fr. 20330).

Почитание

Базилика Сен-Сернен - один из крупнейших романских храмов средневековой Европы (115×64 м). Строительные работы начались в 70-х гг. XI в. и, несмотря на торжественное освящение главного алтаря в 1096 г., продолжались до 2-й пол. XIII в. Основная часть храма состоит из 5 нефов, к к-рым примыкают 3-нефный трансепт и хор, окруженный деамбулаторием с 5 капеллами; под хором расположена 2-ярусная крипта, над средокрестием возвышается 8-гранная колокольня (высота 65 м). В храме были собраны реликвии многочисленных святых, привлекавшие паломников. Приблизительно с IX в. при храме существовала община каноников (первоначально регулярных, с 1526 секулярных), ликвидированная во время Французской революции (1789-1799). В 1878 г. храм получил статус малой базилики.

Свт. Григорий Турский писал, что реликвии С. хранились в кафедральном соборе его города (Greg. Turon. Glor. conf. 20). Еще одно раннее свидетельство о нахождении реликвий С. за пределами Толозы содержится в сочинении свт. Григория Турского «О славе мучеников», в главе, посвященной ап. Андрею (Idem. Glor. martyr. 30). Здесь говорится, что после смерти франк. кор. Хлодомера (524) его войска совершили набеги на Бургундию. Они разграбили церковь, в к-рой находились реликвии ап. Андрея и С., и подожгли ее. Некий человек из Турон (ныне Тур) вошел в горящее здание, вынес из алтаря святыню, перевез ее к себе на родину и поместил в алтаре церкви в Новивике (ныне Нёви-ле-Руа). Там он ежегодно отмечал память святых, но после его смерти его сын прервал традицию. Вскоре он заболел лихорадкой и выздоровел лишь после того, как построил новую базилику в честь ап. Андрея и С.

Когда Храмн, сын кор. Хлотаря I, покинул Арверн (ныне Клермон-Ферран), люди из его окружения стали совершать злодеяния: 5 мужчин проникли в церковь сел. Ициак (ныне Исак-ла-Турет), где хранились реликвии С., и похитили оттуда церковные ценности. Вскоре четверо из них скончались, а пятый ослеп. Он раскаялся и обещал возвратить украденное, если Господь дарует ему зрение. После исцеления разбойник исполнил обещание (Ibid. 65).

В средние века почитание С. получило широкое распространение на территории совр. Юж. Франции, преимущественно в Лангедоке, а также в Сев. Испании и в Каталонии. Это было связано с агиографическими легендами, в к-рых С. изображали как христ. просветителя этих земель, и с почитанием мощей святого, хранившихся в Тулузе, а затем (с X-XI вв.) и с паломничеством в Сантьяго-де-Компостела, куда путь проходил через Тулузу.

Литургическое почитание

В Иеронимовом Мартирологе под 30 окт. указано перенесение мощей С., которое состоялось при еп. Ексуперии. Под 29 нояб. обозначен день памяти мученика с уточнением «в Испании, в городе Толоза» (MartHieron. Comment. P. 578, 627). Память С. содержится в Мартирологе Лионского анонима и в 1-й редакции Мартиролога Флора Лионского (Quentin. H. Les martyrologes historiques du Moyen Âge. P., 1908. P. 185). Память мученика и краткая заметка о нем, составленная на основе первоначального Мученичества, находятся под тем же числом в Мартирологах Адона Вьеннского (MartAdon. 1984. P. 401), Узуарда (MartUsuard. 1965. P. 350) и в Римском Мартирологе (MartRom. Comment. P. 555; MartRom (Vat.). P. 613).

В Готском миссале (кон. VII - нач. VIII в.) помещена месса на день памяти С. (29 нояб.), в к-рой сообщается, что мученик имел восточное происхождение. Однако Б. де Геффье (Gaiffier. 1948) доказал, что данное указание ошибочно. Вероятно, С. происходил из Сев. Африки (Gilles-Raynal. 2006. S. 352). Грифф считал, что наиболее ранняя месса в честь С. была составлена в 1-й пол. V в. (Griffe. 1951), др. исследователи предлагали датировать ее кон. V или нач. VI в. (Batiffol. 1919; Leclercq H. Toulouse // DACL. 1953. Vol. 15. Col. 2467).

В старейшей сохранившейся литургической рукописи испано-мосарабского обряда, Орационале, кон. VII - нач. VIII в., использовавшемся в Тарраконе (ныне Таррагона, Испания), приведены молитвы оффиция в день памяти С. 29 нояб. (Oracional Visigótico / Ed. J. Vives. Barcelona, 1946. P. 26-28). В Книге месс и др. богослужебных книгах испано-мосарабского обряда содержатся проприй мессы и оффиций С. для празднования 29 нояб., а также в день перенесения его мощей 1 нояб. (напр.: Le Liber mozarabicus sacramentorum / Éd. M. Férotin. R., 1995r. P. LII-LIII, 29-33, 460-464, 839). О перенесении мощей С. упоминается также в «Испанском Пассионарии», имевшем литургическое употребление (Ibid. P. 941). В рукописных мосарабских Гимнариях находится гимн в честь С. (The Mozarabic Psalter (Lond. Brit. Mus. Add. 30.851) / Ed. J. P. Gilson. L., 1905. P. 190-191; Los Códices Visigóticos Litúrgicos de la Bibliot. Capitular de Toledo. Toledo, 2018. P. 28), к-рый в нач. XVI в. был перепечатан в мосарабском Бревиарии. Высказывалось мнение, что гимн был составлен в Тулузе в V в. (Pérez de Urbel J. Origen de los himnos mozárabes // Bull. Hispanique. Bordeaux, 1926. T. 28. N 2. P. 117). Поминовение С. указано в ряде испан. рукописных календарей X-XI вв., а также в печатных календарях из мосарабского Миссала (1500) и Бревиария (1502) (напр.: Le Liber Ordinum en usage dans l'Église wisigothique et mazarabe d'Espagne / Éd. M. Férotin. P., 1904. P. 485, 488-489). Миссал и Бревиарий содержат также литургические тексты С. в день его памяти 29 нояб. (PL. 85. Col. 152-158; PL. 86. Col. 1260-1262).