Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САН-ВЕНАНЦИО

[Итал. San Venanzio], капелла, посвященная сщмч. Венанцию, еп. Далмации († ок. 257; пам. зап. 1 апр.), входит в состав Латеранского комплекса в Риме. Прямоугольная в плане капелла примыкает с зап. стороны к баптистерию Сан-Джованни-ин-Фонте. Возникновение пространства капеллы и ее декорацию связывают с инициативой папы Римского Иоанна IV (640-642). Вопрос о том, была ли она выстроена заново или заменила собой более раннюю капеллу св. Стефана, включенную в пространство баптистерия, остается открытым. Основания стен датируют рим. временем (III в.), выявляют также наличие кладки V в., тогда как алтарную нишу и всю верхнюю часть конструкции относят к перестройке в VII в.

Основным источником информации о капелле служит Liber Pontificalis, где сообщается, что папа Римский Иоанн IV, родившийся в Далмации, сын юриста (лат. scholasticus) Венанция, направил аббата Мартина в Далмацию и Истрию с тем, чтобы тот выкупил пленников, оказавшихся в неволе в результате набегов иноверцев - аваров и славян. Аббат Мартин исполнил возложенную на него миссию, а также по просьбе папы разыскал и вывез в Рим мощи «блаженных мучеников Венанция, Анастасия, Мавра и многих других мучеников» (LP. T. 1). Данное свидетельство находит подтверждение в хронике Салоны и Спалато (ныне Солин и Сплит, Хорватия) (Фома Сплитский. 1997. С. 41).

С появлением в Риме мощей этих святых связано строительство капеллы в самом центре города, в непосредственной близости от резиденции понтификов в Латеране. Нельзя исключать частный характер данного начинания, особенно учитывая, что капелла, украшенная богатой мозаичной декорацией, была посвящена св. покровителю отца папы Римского Иоанна IV, в то время как выбор места для нее вблизи баптистерия мог быть предопределен связью со св. покровителем самого понтифика.

Долгое время считалось, что череда образов святых на стенах капеллы непосредственно связана с привезенными в Рим реликвиями. Однако, согласно археологическим описаниям, при исследовании алтаря и заключенного в нем реликвария было обнаружено лишь небольшое количество разрозненных костей и 2 монеты (Peloza. 1969). Данное обстоятельство позволило исследователям считать, что основная часть привезенных аббатом Мартином святынь могла представлять собой по преимуществу реликвии, связанные с памятью мучеников (т. н. контактные святыни), а не значительные фрагменты их останков. Как следствие, предполагавшееся ранее жесткое соответствие между представленными в декорации образами святых и заключенными в алтаре реликвиями не нашло подтверждения.

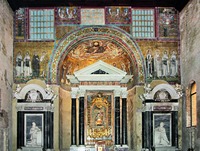

Наиболее важный элемент убранства капеллы - это его мозаики, покрывающие всю алтарную стену и представляющие обширную и многочастную программу. На самом верху, в пространствах между окнами, можно видеть символы евангелистов, фланкированные по краям изображениями городов Иерусалима и Вифлеема. Из-за невыверенных пропорций и неравномерности расстояний между окнами некоторые элементы мозаики отличаются асимметрией, особенно это заметно в прямоугольном обрамлении над полукруглым завершением апсиды.

В конхе - редуцированная и кардинально переработанная композиция, напоминающая сцену «Вознесение». В верхней части представлено погрудное изображение Христа с 2 парящими среди разноцветных облаков ангелами по сторонам. В нижней - Богоматерь в позе оранты, вместе с апостолами Петром и Павлом, со св. Иоанном Крестителем, с ап. Иоанном Богословом и со священномучениками Венанцием и Домнием, еп. Салоны. По краям к этой группе примыкают изображения Римских пап: слева - заказчика декорации папы Иоанна IV в традиционной позе донатора с моделью оратория на вытянутых руках, справа, как считается,- сменившего его на Папском престоле Теодора I (642-649).

У основания конхи апсиды была выполнена посвятительная надпись, в к-рой упоминаются мученики и заказчик папа Иоанн IV. Надпись была разделена на 3 части, каждая из к-рых состояла из 2 строк и помещена в отдельный компартимент: «MARTYRIBVS XP(IST)I D(OMI)NI PIA VOTA IOHANNES / REDDIDIT ANTISTES ACRIFICANTE [SANCTIFICANTE] DEO»; «AT [AC] SACRI FONTIS SIMILI FVLGENTE METALLO / PROVIDVS INSTANTER HOC [ANTISTES NVNC] COPVLAVIT OPVS»; «QVO QVISQVIS GRADIENS ET XP(ISTV)M PRONVS ADOR(AN)S / EFFVSASQ(VE) PRECES IMPETRAT ILLE [MITTIT AD AETHRA] SVAS».

Череда изображений в конхе имеет продолжение - по сторонам представлены еще 8 святых. Их имена известны по надписям, свидетельствующим о том, что здесь изображены христ. мученики из Далмации и Истрии, большинство из к-рых, согласно преданию, были казнены на арене амфитеатра в Салоне в 304 г., во времена гонений имп. Диоклетиана. Слева - Анастасий, мч. Салонский (в золотых одеяниях), монах-пресв. Астерий, воины Телий и Павлиниан (см. в ст. Астерий пресвитер, Антиохиан, Гаиан, Павлиниан и Телий). Справа - еп. Мавр (в г. Паренций (ныне Пореч, Хорватия) эпитафия ему обнаружена в базилике Евфразия, см.: Delehaye H. Saints d'Istrie et de Dalmatie // AnBoll. 1899. T. 18. P. 376-381), диак. Септимий, воины Антиохиан и Гаиан (см. в той же статье). Одеяния святых демонстрируют все разнообразие костюма - от церковного и монашеского облачения до детально воспроизведенных воинских одежд.

Благодаря археологическим раскопкам в пригородах совр. Солина (древняя Салона) удалось установить предполагаемые места почитания в позднеантичной Далмации представленных в С.-В. святых - Манастирине, Марусинаце и Каплюче (Duval. 1990. P. 444-445; критику соотнесения раннехрист. построек с именами христ. святых и одностороннюю интерпретацию археологических данных, якобы указывающих на простое линейное развитие - от мартириума до места почитания, см.: Yasin. 2012). Однако гораздо менее ясной оказывается ситуация не с этими святыми, а с титульным святым оратория - сщмч. Венанцием, почитание к-рого хотя и получило в исследовательской лит-ре различные толкования, тем не менее не основано на к.-л. ранних археологических данных или подтвержденных агиографических свидетельствах.

Технический анализ мозаик во время реставрации показал, что работа должна была начинаться сверху, под потолком, и продолжаться вниз в сторону апсиды. Очевидные технические различия между самым верхним ярусом и нижней частью с фигурами святых заставили исследователей предположить, что работы вели в 2 этапа (Curzi. 1998). В качестве рабочей гипотезы высказывалось предположение (Grisar. 1898 и др.), что перерыв мог быть вызван смертью папы Римского Иоанна IV в 642 г. Как следствие, завершение декорации могло быть осуществлено при следующем папе Римском, Теодоре I, к-рый внес изменения в первоначальный замысел. В частности, он включил свой портрет в декорацию конхи, заменив им изображение др. папы, к-рый должен был зеркально составлять пару фигуре папы Иоанна IV. Эта идентификация была подвергнута сомнению. В отличие от большинства фигур, представленных в декорации, подписи при изображениях пап отсутствуют. М. Джанандреа (Gianandrea. 2012. P. 640) высказала мнение, уже встречавшееся у Л. Дюшена (LP. Vol. 1. P. 330. Примеч. 3), что крайняя правая фигура в конхе является изображением папы Римского Илария (461-468), в данном случае заказчика, в понтификат которого возникли первые часовни баптистерия и ораторий св. Стефана (Bertelli. 2001. P. 237).

Поясное изображение Христа, размещение Богоматери в центре и положение Ее рук в молитвенном жесте оранты, а также 9 персонажей в пространстве конхи - 9 вместо более традиционных для Рима 7 - все это определяет иконографическое своеобразие данной программы. Были высказаны 2 мнения об истоках иконографии сцены в конхе С.-В. Часть исследователей усматривают в ней зависимость от восточных, предположительно иерусалимских, образцов и проводят сопоставление с композициями «Вознесение», известными по декорациям апсид егип. мон-рей (напр., зала 20 и капеллы XVII мон-ря аввы Аполлония в Бауите; Matthiae. 1967. P. 192-194; Bovini. 1971. P. 151). По мнению др. исследователей, данная сцена воспроизводит первоначальную декорацию алтарной ниши Латеранской базилики, отличительной особенностью к-рой являлось поясное изображение Христа, почитавшееся чудотворным в период развитого средневековья. К одной из последних относится гипотеза (Giesser. 2014. P. 122), что прототипом программы могла послужить утраченная декорация собора Богоматери в Сплите (освящен в 1-й пол. VII в.), в к-рый были перенесены мощи Домния и Анастасия (Фома Сплитский. 1997. C. 42-43). Особый интерес вызывает изображение фигуры Богоматери. Ее расположение, цвет одеяний и самое главное наличие белого плата наподобие ораря вызвали у исследователей ассоциацию с темой Матери-Церкви, к-рую стали обсуждать в связи с вопросом о священстве Марии (Bertelli. 2001. P. 236; Themelly. 1999; Schaefer. 2013. P. 230, и др.).

От того, куда оказывался направленным взгляд исследователя - на триумфальную арку или на декорацию алтарной ниши, зависело и определение стилистической принадлежности мозаик. Рассматривая крупные, с массивными подбородками лики ангелов, представленных в изгибе алтарной ниши, Г. Маттиаэ и В. Паче настаивают на связи этих мозаик с рим. искусством, видя их прообразы в позднеантичной живописи и декорации базилики Санти-Козма-э-Дамиано (1-я треть VI в.; Matthiae. 1967. P. 195-197; Pace. 2007. P. 219). Э. Китцингер и В. Н. Лазарев, внимание к-рых оказалось сосредоточено на рядах святых по сторонам конхи, отмечали их близость к изображениям на столбах ц. вмч. Димитрия в Фессалонике (1-я пол. VII в.; Kitzinger. 1977. P. 106; Лазарев. 1986. С. 205, Примеч. 17). Испан. исследовательница Л. Диего Баррадо (Diego Barrado. 2004. P. 264) видела в мозаиках С.-В. пример возрождения в Риме того художественного стиля, к-рый был характерен для Адриатики и неск. десятилетиями ранее достиг вершины развития в памятниках Равенны. В статье, посвященной данной декорации, она поддержала высказывавшееся ранее предположение о далматском происхождении мастеров мозаики. Обоснованием этой т. зр. служили в основном исторические обстоятельства возникновения этой декорации, а также свидетельства существования в Далмации и Истрии развитой традиции мозаичного искусства, ярким примером которого является датируемая VI в. базилика еп. Евфразия в Порече.

Важным свидетельством в пользу этой гипотезы стала декорация капеллы, обнаруженной во время раскопок в 1909-1914 гг. внутри римского амфитеатра в Салоне (Buliи. 1914; Dyggve. 1951. P. 86-87, 107-110; Nikolajevič. 1980). На период 1-го изучения капеллы на ее стенах можно было различить остатки фресок с фигурами святых, по 3 на каждой стене. Археологам удалось восстановить некоторые сопровождавшие их надписи, в частности имя Астерий. Это позволило высказать предположение, что декорация часовни включала изображения тех же почитаемых в этом регионе святых, которые были представлены в рим. капелле, и выявить очевидное сходство между 2 программами. Т. о., росписи капеллы в Салоне могли послужить прототипом для римской декорации, которая также могла следовать близким образцам, использовавшимся для создания образов Далматских святых (Dyggve. 1951. P. 110; Giesser. 2014). В силу полной утраты как этих росписей, так и декораций мартириумов и храмов в Салоне и Сплите мозаики капеллы С.-В. в Риме являются самым важным сохранившимся свидетельством почитания представленных в ее мозаиках раннехристианских мучеников.