Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САЗАВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

[Чеш. Sázavský klášter], бывш. бенедиктинская обитель, центр слав. письменности; ныне музей, национальный памятник культуры Чешской Республики. Расположен на берегу р. Сазавы в одноименном городе в р-не Бенешов Среднечешского края (Чешская Республика). С. м. основал прп. Прокопий Сазавский († 1053), к-рый поселился здесь в пещере на лесистом берегу реки. Точное время основания С. м. неизвестно; не ранее ок. 1009 г., когда прп. Прокопий принял монашеский постриг, и не позже 1032 г. (анализ различных датировок см.: Sommer. 2007. S. 73-74, 110). Хотя использование в богослужении в С. м. церковнослав. языка было уникальным явлением для Чехии XI в., о прп. Прокопии и С. м. сохранилось весьма мало источников, притом они весьма противоречивы и время их создания вызывает разногласия между исследователями. Поэтому относительно истории С. м. в разные периоды выдвигались различные теории и четкого представления в исторической науке о его возникновении и деятельности в слав. период не сложилось.

Официальной датой основания С. м. часто называется 1032 г., когда кн. Бржетислав I, узнав о прп. Прокопии, назначил его аббатом и наделил обитель значительными земельными владениями и доходами (сам прп. Прокопий подарить к-л. владения не мог, ибо ими не обладал, см.: Ibid. S. 116). Грамота об основании мон-ря отсутствует, что характерно для XI в. Неизвестный по имени летописец обители (Мних Сазавский), в 70-х гг. XII в. включивший ее историю в свой список «Чешской хроники» Космы Пражского, приводит более ранний эпизод со встречей прп. Прокопия с кн. Олдржихом, отцом кн. Бржетислава, которая могла произойти после 1012 г. Тогда князь наделил монастырь имуществом (хронист подробно перечисляет, каким именно) и предложил прп. Прокопию стать аббатом, но тот отказался. Но если святой возглавил обитель только в 1032 г., то остается непонятным, кто руководил братией ранее. Княжеские пожалования земель С. м. вызвали недовольство среди местного населения, очевидно пользовавшегося ими, что вызвало ряд судебных споров, решенных в пользу монахов.

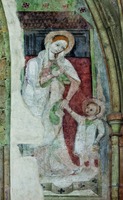

С. м. возник в населенной местности на важном торговом пути, поэтому княжеское покровительство превращало его не только в религиозный и культурный, но и административно-политический центр, способствовавший укреплению власти пражского князя в регионе. Своим расцветом С. м. обязан покровительству кн. Бржетислава I. Однако в 1055 г. кн. Спитигнев II изгнал слав. братию во главе с аббатом Витом, племянником прп. Прокопия, и вместо нее поселил в С. м. латинско-немецких монахов из бенедиктинского мон-ря Бржевнов под Прагой. Слав. монахи ушли на территорию Венгрии и поселились в мон-ре в Вишеграде, сохранявшем элементы восточнохрист. обрядности. Но в 1061 г., при кн. Вратиславе II, они вернулись, благодаря чему наступил 2-й период расцвета обители - при аббате Эммераме (1086-1092), сыне основателя, и особенно при аббате Божетехе (1092-1097). Именно этим периодом датируются основные литературные произведения, связанные с деятельностью монастырского славянского скриптория. Аббат Божетех, будучи художником и скульптором, лично способствовал строительству и украшению обители. Однако 3 янв. 1097 г. кн. Бржетислав II Младший вновь изгнал славянскую братию и окончательно передал С. м. бенедиктинцам из Бржевнова, слав. скрипторий был ликвидирован, а большинство его продукции уничтожено. По всей видимости, это решение стало результатом комплекса причин политического и церковного характера, вызванных церковной схизмой 1054 г., и имевшего одной из целей унификацию богослужения. Часть братии подчинилась новым правилам, а другая поселилась в мон-ре Остров (близ Праги). Аббатами С. м. были Детгард († 1133), Сильвестр (до 1161), Божата (до 1162), Регинард из Мег (до 1173).

В Новое время сложилось стойкое убеждение, что богослужения в С. м. до изгнания слав. братии совершались на церковнослав. языке. Оно основывается на неск. сообщениях Мниха Сазавского. Так, он подчеркивает, что прп. Прокопий хорошо знал слав. письмо («был в нем воспитан»), к-рое изобрел и «канонически ввел» «святейший епископ Кирилл», хотя сам мон-рь был основан как бенедиктинский. Первое изгнание слав. братии из обители он объясняет тем, что «многие соперники» обвиняли сазавских монахов также и в том, что «из-за славянского письма они впали в ересь и притворство и вообще они безбожники» (Kosmova kronika česká / Překl. K. Hrdina, M. Bláhová. Praha, 1972. S. 210, 212, 215). Желая объяснить феномен слав. богослужения в обители, исследователи прежде всего пытаются понять, где прп. Прокопий мог выучить этот язык. Из множества версий (см. в ст. Прокопий, прп.) в последнее время наиболее аргументированным считается предположение, что святого обучил языку некий клирик, прибывший в Чехию из Вел. Моравии (Ibid. S. 100-102, 251). В принципе основание слав. мон-ря не противоречило сложившейся перед разделением Церквей практике в Европе. Возможно, оно стало следствием существования в Чехии в Х в. др. центров слав. письменности, о к-рых сведений не сохранилось. Относительно характера слав. литургии также были выдвинуты различные гипотезы: богослужение совершалось на церковнослав. языке полностью или, более вероятно, частично, с использованием помимо славянских и лат. текстов (Ibid. S. 97, 102), либо на литургии читались лат. тексты, а проповедь и иные службы произносились на славянском (Labuda. 1987).

Прп. Прокопий не только лично воспринял кирилло-мефодиевскую традицию, но и передал ее своему окружению. В основанном им при монастыре скриптории, по мнению большинства исследователей, использовались обе слав. азбуки - глаголица и кириллица, хотя, как с последней могли познакомиться в чеш. землях в этот период, неясно. К лит. продукции С. м. прежде всего относят Реймсское Евангелие, кириллическую часть к-рого, согласно приписке писца глаголической части (1395), написал сам прп. Прокопий. Однако относительно происхождения и судьбы этого памятника, возвращенного герм. кор. Карлом I (с 1355 Карл IV, имп. Свящ. Римской империи) в Чехию в качестве реликвии, а потом, вероятно, через К-поль, оказавшегося во Франции, исследователи продолжают выдвигать различные версии (обзор см. в ст. Реймсское Евангелие). Также к продукции С. м. часто относят Пражские листки - один из древнейших церковнослав. глаголических памятников чеш. редакции, обнаруженный в переплете лат. Апостола XI в., скопированный с использованием богемизмов, вероятно, с моравского или болг. оригинала (Bláhová. 2006. S. 224), и Райградские глоссы - кириллический текст с глаголическими глоссами (2-я пол. XI в.). Вероятно, во 2-й пол. XI в. в С. м. была составлена «Книга о страданиях святого князя Вацлава» (блгв. кн. Чешского Вячеслава, известная как Вторая старославянская легенда о св. Вацлаве, или как Легенда Гумпольда), сохранившаяся в рус. списках, а также, по мнению Б. Н. Флори,- «Сказание о преложении книг», впосл. включенное в «Повесть временных лет» (Флоря. 1985), и сделаны переводы с латыни Жития прп. Венедикта Нурсийского (известно по сербскому списку XIV в.), Бесед свт. Григория I Великого (известны по рус. спискам XIII-XVI вв.) и «Слова на возвращение Честного и Животворяшего Креста» с сопутствующими статьями, дошедшего в восточнослав. списках XV-XVI вв. (перевод связан с принесением из Рима в обитель частицы реликвии, по случаю чего в С. м. был возведен тетраконх в честь Св. Креста, фундамент которого сохранился до наст. времени), а также, как было установлено в недавнее время, «Лжеисидоровых декреталий», частично представленных в древнерус. полемическом трактате раннего XIV в. «Власфимия». В. Конзал и за ним Э. Благова к продукции С. м. относят и Молитву к Пресв. Троице, поскольку в ней перечислены как западные, так и вост. святые, мощи многих из к-рых хранились в обители (Konzal. 1991; Bláhová. 2006. S. 228).

О составлении в С. м. древнего старослав. Жития прп. Прокопия в науке ведутся дискуссии. После латинизации здесь было создано лат. Житие прп. Прокопия (т. н. Vita minor), очевидно в целях подготовки канонизации святого. Именно это Житие Мних Сазавский включил в свою Хронику (2-я пол. XII в.), дополняющую «Чешскую хронику» Космы Пражского и являющуюся 1-м подобным произведением в Чехии и главным источником сведений по истории С. м. (события доведены до 1162 г.). Автор обратился к истории С. м. слав. периода с целью легитимизировать традиции мон-ря, его основателя и покровительство монарха. Чтобы доказать преемственность славянского и лат. конвентов, причиной изгнания слав. монахов он называет внутренние несогласия между братией. Лат. пространное Житие прп. Прокопия (Vita major), содержащее ряд легендарных сведений, явно было создано в С. м. в XIV в.

О взаимных связях С. м. с Киевской Русью свидетельствуют как наличие частиц мощей св. кн. Глеба и, может быть, св. кн. Бориса («мощи святого Глеба и спутника (соратника) его» («reliquiae sancti Glebii et socii eius»: Fontes rerum Bohemicarum. Pragae, 1874. Т. 2. Р. 251), см. Борис и Глеб, князья-страстотерпцы) в алтаре, устроенном в соборе C. м. в 1095 г., так и бытование церковнослав. текстов чеш. происхождения, явно пришедших из С. м., на рус. землях, прежде всего Житий блгв. кн. Вячеслава (в 1034 г. блгв. кн. Ярослав Мудрый назвал своего сына Вячеславом, что свидетельствует об известности этого святого на Руси). Посредником между С. м. и Русью мог быть мон-рь в венг. г. Вишеград, в деятельности к-рого отражались церковно-культурные влияния разных стран (Bláhová. 2006. S. 219, 220, 226, 229). Однако об известности на Руси прп. Прокопия и С. м. сведений нет.

Канонизация прп. Прокопия в 1204 г. произошла уже в латинизированном мон-ре и способствовала значительному росту роли С. м.- обитель стала привлекать массы паломников. Почитание прп. Прокопия и вместе с ним значение С. м. достигли расцвета в XIV в., в эпоху имп. Карла IV. Прп. Прокопий считался как защитником слав. литургии, что связано с основанием в Праге монастыря «на Слованех» (Эммаусского), где также использовались слав. язык в богослужении и глаголическая письменность, так и активным борцом с нем. проникновением в Чехию. Согласно Vita minor, после своей кончины святой явился аббату С. м. и избил его посохом, потребовав изгнать немецких и вернуть слав. монахов, что и произошло. Также под угрозой избиения посохом прп. Прокопий принудил папу Иннокентия III его канонизировать - об этом сообщает Vita major. Сложившийся в XIII-XIV вв. в традиции С. м. образ чешско-слав. святого заступника полностью соответствовал идее чеш. доминирования в христ. Европе, ставшей основой политики имп. Карла IV.

Недавно была сформулирована новая концепция истории С. м., основанная на иной датировке и оценке источников (Wihoda M. Sázavský klášter v ideových souřadnicích českích dĕjin 11. vĕku // Sv. Prokop: Čechy a střední Evropa. 2006. S. 237-250; Kubín. 2011. S. 219-256). Согласно этой версии, служившая главным источником сведений по истории С. м. хроника Мниха Сазавского, к-рая являлась собственно монастырской летописью, была составлена с целью легитимизировать и защитить бенедиктинскую обитель в период активизации в чеш. землях деятельности др. монашеских орденов. Возникшее на основе этой версии в нач. XIII в. лат. Житие прп. Прокопия (Vita minor) должно было способствовать распространению почитания прп. Прокопия, а появившееся в 1-й пол. XIV в. Пространное Житие (Vita major) являлось компиляцией хроники и более раннего Жития с добавлением чудес, происшедших по молитвам к святому. Исходя из этого, исследователи предположили, что основание С. м. связано не с прп. Прокопием, а с чеш. князем, к-рый стремился установить контроль над бассейном р. Сазавы. Поскольку сообщение о канонизации прп. Прокопия на фоне отсутствия подобных указаний в буллах папы Римского Иннокентия III встречается лишь в рукописи августинского монастыря в г. Тршебонь (ныне в Южно-Чешском крае Чешской Республики), созданной после 1364 г., вероятно, это событие является преувеличением составителя Vita major, тогда как в 1204 г. в С. м. скорее всего, состоялось лишь обретение (элевация) мощей прп. Прокопия, к-рое впосл. стало расцениваться как акт местной канонизации, а инициатором начала почитания прп. Прокопия, возможно, стал аббат Сильвестр (1134-1161).