Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САВВАТИЙ

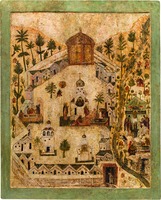

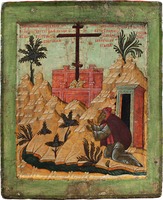

(Кон. XIV - 1-я пол. XV в. ), прп. (пам. в 1-е воскресенье после 29 июня - в Соборе Тверских святых), Тверской, Оршинский, основатель Савватиевой пуст. в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (впосл. в честь Сретения Господня; ныне дер. Савватьево Калининского р-на Тверской обл.). В «Книге, глаголемой Описание о российских святых» названа условная дата преставления святого: «Преподобный Саватий игумен преставися в лето 7000». Житие подвижника не сохранилось, однако можно предположить, что оно существовало в XVI в., т. к. известна житийная икона С. «Обитель прп. Савватия Тверского со сценами его жития» (сер.- 3-я четв. XVI в.; ЦМИАР; происходит из Знаменской ц. Савватиевой пуст.), а также образ «Прп. Савватий Тверской в молении Кресту» (2-я четв.- сер. XVI в.; ЦМИАР; из алтаря Сретенского собора Савватиевой пуст.). По мнению дореволюционных краеведов В. А. Преображенского, А. А. Митропольского и прот. В. Ф. Владиславлева, С. принял постриг в тверском Оршином в честь Вознесения Господня монастыре, однако эта обитель возникла только в 50-х гг. XV в. Скорее всего подвижник получил прозвание «Оршинский» по месту своего поселения на берегу р. Орши (Ворши). Возможно, С. прибыл в Тверь в свите митр. Киевского свт. Киприана в 1390 г. Согласно преданию, в кон. XIV в. подвижник совершил паломничество в Иерусалим, откуда принес небольшой деревянный крест, в к-ром находилась частица Животворящего древа Креста Господня (в кон. XIX в. крест хранился на престоле в алтаре Знаменской ц. Савватиевой пуст., см.: Митропольский. 1899. С. 68; Егоров. 1998. С. 112). На левом берегу р. Орши преподобный вырыл себе пещеру (она состоит из 3 небольших отсеков, соединенных коридором, имеет 2 входа и низкие своды, так что в ней нельзя стоять в полный рост). В XIX в. над изображением Савватиева мон-ря на житийной иконе читалась надпись: «Изображение жития преподобного отца нашего Савватия, подвизавшегося в пещере близ реки Воршины; при брезе оныя реки создася монастырь Савватьева пустыня» (Озерская. Обитель прп. Савватия. 2000. С. 126). Др. сцена житийной иконы изображает явление С. на небе Креста Господня, в кон. XIX в. рядом с клеймом находилась надпись: «Явися преподобному Савватею на воздусе крест от сего паде на колена и моляшего ему» (Там же). На месте явления Креста С. первоначально поставил часовню, а затем деревянный храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», в XIX в. над фигурой С. в соответствующем клейме иконы читалась надпись: «Преподобный Савватий постави церковь во имя Неопалимой Купины и молится ей» (по мнению Е. А. Озерской, этот текст, несмотря на «возобновление» иконы в 1815, следует первоначальному, см.: Там же. С. 125). Вокруг часовни были построены кельи монахов, некоторые из них селились на удалении, в лесу. Подвижник вел строгую аскетическую жизнь, носил тяжелые железные вериги. По мнению архиеп. Филарета (Гумилевского), вериги С., «найденные в пещере… показывают подвижничество его против плоти, а пещера, свидетельница чистых, безмолвных молитв его, говорит, что пребывание и с людьми в пустыни не всегда было легко душе его, и он по временам укрывался в пещеру для бесед с Господом» (Филарет (Гумилевский). РСв. С. 299). В числе первых монахов пустыни известны Парфений, Евфросин и Досифей (Митропольский. Очерк истории. 1897. С. 2).

Согласно изображению на житийной иконе, С. был похоронен у сев. стены ц. в честь иконы «Неопалимая Купина». По мнению исследователей, на погребении Оршинского подвижника присутствовал еп. Новгородский Евфимий II Вяжицкий (1429/34-1458) (Егоров, Иванов. 2006. С. 33-35).

В кон. XV в. Савватиева пуст. приобрела широкую известность. Тесные связи с мон-рем поддерживали племянники прп. Иосифа (Санина) Волоцкого мон. Досифей (Топорков (Вощечников)) († после 1547) и еп. Вассиан (Топорков) († после авг. 1560?); мон. Досифей дал в конце жизни «по родителех по своих» в эту обитель богатый вклад: «две книги Бытейские в десть», переписанные по его заказу в 1538 г. (РНБ. F. IV.178 и ОЛДП. F. 97), «три иконы Деисус», а также «Патерик Синайской да пять рублев денег». О связях мон-ря с Иосифовым Волоцким мон-рем свидетельствуют Описи книг 1545, 1573 и 1591 гг., в к-рых зафиксированы рукописи, написанные игуменами Савватиева мон-ря Венедиктом, Ефремом, Иоасафом, а также вкладные записи старцев обители.

Со временем посвящение пустыни изменилось. Так, в Дозорной книге Тверского у. 1615 г. записано: «Монастырь Савватьев, а в нем храм Сретения Господня, а другой храм теплой с трапезою великого чудотворца Николы древены клецки…» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 467. Л. 196). В выписках Преображенского из Писцовой книги 1626-1627 гг. указаны 2 церкви - в честь Сретения и во имя ап. Иоанна Богослова (ГА Тверской обл. Ф. 103. Оп. 1. Д. 829. Л. 9). Во 2-й пол.- кон. XVII в. в пустыни построили 2 каменных храма: 5-купольный Сретенский собор с приделом во имя свт. Николая Чудотворца и Знаменскую ц. над местом погребения С. (Салимов. 2015. С. 401). В 1757 г. возвели каменную столпообразную колокольню.

В 1693 г. Савватиев мон-рь был приписан к Воскресенскому Новоиерусалимскому мон-рю, а в 1764 г.- упразднен и обращен в приход Тверской епархии. С. пользовался почитанием местного населения. У сев. стены Знаменской ц. над местом погребения подвижника находилась деревянная рака, убранная покровом с изображением святого. Рядом размещалась житийная икона, здесь же хранились вериги святого. У гробницы совершали молебны С. (их служили по общей Минее). В 1778 г., при еп. Арсении (Верещагине; 1775-1783), в Тверской консистории было принято решение «опустить в землю и зарыть» раку святого, прекратить служение ему молебнов. Несмотря на это распоряжение, гробница С. осталась неприкосновенной, однако иконы святого стали заменять образами преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, перед которыми служили молебны по общей Минее. Поэтому со временем память С. в с. Савватьеве праздновалась 8 авг.- в день перенесения мощей преподобных Савватия и Зосимы Соловецких и 27 сент.- в день преставления прп. Савватия Соловецкого. В 1822 г. в пещере С. был найден старинный топорик, который до кон. XIX в. хранился как реликвия в Знаменской ц. у гробницы С. Здесь же находился большой деревянный сосновый крест с изображением Распятия, перед к-рым, по преданию, молился святой. Повторное упразднение почитания подвижника произошло по указу Тверской консистории от 22 апр. 1852 г. (Митропольский. Очерк истории. 1897. С. 26-30, 52-63). Причиной послужило, вероятно, отсутствие Жития святого и рассказов о его чудесах (Там же. С. 24-25). Жители села обратились с жалобой на действия Тверской консистории в Синод, в результате последовало распоряжение оставить гробницу подвижника на месте, но без покрова, к-рый вместе с иконами полагалось хранить в ризнице Знаменской ц. Крестные ходы к пещере С. и служение ему молебнов были запрещены. Вериги отшельника в 1848 г. отправили в архив Синода. Находившийся ранее в пещере ростовой образ подвижника и парусиновый покров с его изображением передали в ризницу тверского кафедрального собора. Однако постепенно все иконы и покров 1794 г. с изображением С. были возвращены на прежние места (фото покрова опубл.: Он же. 1899. С. 57. Вкл.). По просьбе жителей села и богомольцев у раки святого служили молебны преподобным Зосиме и Савватию Соловецким, при этом читали тропарь и молитву С. Тропарь, кондак, молитва и рукописный акафист святому известны с сер. XIX в. (Он же. Очерк истории. 1897. С. 25-26; в рукописи Иосифова Волоколамского мон-ря находится список канона, имеющий надписание: «Преподобному отцу нашему Савве пустынножителю иже на Оршею рекою» (РГБ. Ф. 113. № 389. Л. 203-212 об.), однако его текст представляет собой канон прп. Савве Вишерскому). В «Иконописном подлиннике» Г. Д. Филимонова память святого указана под 24 апр. (Филимонов. Иконописный подлинник. С. 52).

Храмы и колокольню Савватиевой пуст. взорвали в 1936 г. Первые попытки возрождения обители были предприняты в 1994 г. настоятелем тверского Вознесенского собора игум. Юстинианом (Овчинниковым; впосл. архиепископ). На месте сохранившейся пещеры С. поставили поклонный крест. В авг. 2000 г. неподалеку от пещеры был обнаружен колодец, выкопанный, по преданию, Оршинским подвижником. Рядом, видимо, находился небольшой пруд. С 1995 г. заботы о пустыни взяли на себя монахини Оршина жен. мон-ря, а с 1998 г.- приход тверской Воскресенской (Трех исповедников) ц. С 2001 г. началось строительство каменной Знаменской ц. 1 нояб. 2003 г. по благословению архиеп. Тверского Виктора (Олейника) открыт приход.

В 2009 г. во время строительных работ были обретены мощи подвижников Савватиевой пуст., предположительно С., Евфросина и Нектария. В наст. время они находятся в каменном саркофаге в крипте Знаменской ц. С момента возрождения обители начались исцеления больных, в храме ведется запись чудес. В 2003 г. художником А. Черновым создан резной образ С., Н. Олейник написана ростовая икона подвижников Савватиевой пуст.- С., Евфросина и Нектария.

Канонизация С. подтверждена включением его имени в Собор Тверских святых, установленный в 1979 г. (Минея (МП). Июнь. Ч. 2. С. 570; Май. Ч. 3. С. 369). В 2011 г. под рук. гимнографа Ивановской епархии мон. Евстолии (Егоровой) была составлена Служба преподобному С., одобренная Синодальной богослужебной комиссией.

В 1-ю Неделю Петровского поста в дер. Савватьево совершается крестный ход к пещере С.

Иконография

Все ранние изображения С., по имеющимся сведениям, находились в созданной им Савватиевой Сретенской пуст.: это 2 надгробных покрова (один из них с живописным изображением) и 4 иконописных образа. На 2 иконах святой был представлен в схиме, с развернутым свитком в руке (не сохр.; см.: Митропольский. 1899. С. 56-57; автор ссылается на архивные материалы Тверской духовной консистории). Образ из иконостаса Знаменской ц. (по др. источникам - из Никольского придела Сретенского собора) был поновлен в сер. XIX в.: вместо «Савватьевский» сделана надпись: «Соловецкий» (вместо прп. Евфросина Оршинского написан прп. Зосима Соловецкий, позднее возвращены первоначальные имена). Иконы С. находились над его пещерой и в часовне на дороге из Савватьева в Тверь, списки с изображения на покрове - в крестовой ц. во имя Двенадцати апостолов и в храме на соборной колокольне в Твери (Тверской патерик. 1908. С. 67, 69-71).

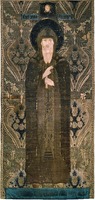

Шитый шелковыми, серебряными и золотными нитями покров с ростовым прямоличным изображением С. создан, согласно подписи, в 1794 г. (в 1968 передан Россо (madame Augusto Rosso) в Музей Хиллвуд в Вашингтоне; опубл. и описан: Митропольский. 1899. С. 57. Вкл.). Первоначальный фон был голубым, над фигурой преподобного - образ Спаса Нерукотворного. С. в мантии и схиме с остроконечным куколем, седая борода средней величины раздвоена на конце, правая рука в двуперстном благословении, в левой - свиток. В надписи назван «Тферским Воршенским чудотворцем». Известно описание внешности С. под 24 апр. в иконописных подлинниках XVIII - 30-х гг. XIX в.: «…подобием сед, брада аки Богословля; в схиме, ризы преподобническия» (Филимонов. Иконописный подлинник. С. 52; Большаков. Подлинник иконописный. С. 91; ИРЛИ (ПД). Перетц. № 524. Л. 150 об.).

Мон-рь на иконе показан с относительной топографической точностью, количество престолов соблюдено. Архитектурные формы храмов и колокольни соответствуют реальным рус. церковным постройкам 30-40-х гг. XVI в. (Подъяпольский С. С. Архит. памятники Спасо-Каменного мон-ря (XV-XVI вв.) // ДРИ. 1970. [Вып.:] Худож. культура Москвы и прилежащих к ней княжеств: XIV-XVI вв. С. 454-456). Икону можно считать достоверным изображением Савватиевой пуст., что стало новым явлением в древнерус. иконописи. Житийная иконография С. объединяется с темой «икон основания», изображение мон-ря и деяний его основателя становится образом «святого места» на Руси (Озерская. 1995; Иконы Твери, Новгорода, Пскова. 2000. С. 124-129. Кат. 24). Возможным прототипом редкой в рус. искусстве широкой панорамы обители с верхней точки зрения, с точным воспроизведением ее построек, является изображение Синайского мон-ря (критские иконы поствизант. времени, напр. Г. Клонцаса, частное собрание в Европе; миниатюра груз. Псалтири 2-й пол. XVI в., Национальный центр рукописей Грузии). Вероятно, данная иконографическая ориентация памятника отражает намерение основателя обители устроить ее по подобию мон-ря вмц. Екатерины на Синае (Озерская. 1995). На это также указывает и посвящение 1-го монастырского деревянного храма Неопалимой Купине, что редко встречается в древнерус. храмоздательстве.

С. входил в состав святых на иконе «Собор Тверских чудотворцев», выполненной инокинями Сретенского мон-ря в Кашине (находилась в Троицкой ц. Кашина; см.: Журнал 83-го заседания Тверской УАК 19-20 июня 1901 г. в г. Кашине / Под ред. И. А. Виноградова. Тверь, б. г. С. 23-27). Композиция с фигурами 46 Верхневолжских подвижников была разработана в 90-х гг. XIX в.- 1902 г. по заказу Тверской ученой архивной комиссии под рук. архиеп. Димитрия (Самбикина) тщанием кашинского краеведа купца И. Я. Кункина. Образ С. (с моделью храма в руке) размещался в верхнем ряду слева, между фигурами преподобных Корнилия Комельского и Евфросина Оршинского. Преподобный изображен также в росписи галереи рус. святых, ведущей в пещерную ц. прп. Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре (работа иеродиаконов Паисия и Анатолия кон. 70-х гг. XIX в.- 1888 г., поновление - 70-е гг. XX в., ок. 2010).

В наст. время созданы копии-реконструкции икон из собрания ЦМиАР. Существуют совр. единоличные иконы С. (живописные и резные), его совместные изображения с прп. Евфросином Оршинским (в т. ч. с крестом и видом монастыря), иконы 3 Савватиевских подвижников (ПЭ. 2008. Т. 17. С. 484). Образ С. включен в композиции «Собор Тверских святых» кон. XX - нач. XXI в. (иногда представлен средовеком с небольшой проседью в бороде, без куколя).