Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САВВА СТРАТИЛАТ

(† 272), мч. Римский (пам. 24 апр.). Наиболее подробным источником сведений о С. С. является Мученичество (BHG, N 2388; Patm. 254. Fol. 289-291v, кон. Х-XI в.); существует также сокращенное сказание (BHG, N 2388b), вошедшее в состав Синаксаря К-польской ц. (сер. Х в.) и стихотворный календарь Христофора Митилинского. Все эти свидетельства опубликованы Э. Фольери (Folieri. 1965).

С. С. был высокопоставленным офицером рим. армии в царствование имп. Аврелиана (270-275). Будучи тайным христианином, святой отличался исключительным благочестием, так что мог даже изгонять бесов. Он часто навещал заточенных в темницах христиан; когда об этом донесли императору, святой был взят под стражу. На допросе он сбросил воинский пояс, отказываясь от своего звания, исповедал Христа и был подвергнут жестоким пыткам, после чего отведен в темницу. Там святому явился ангел и исцелил его. Увидев С. С. исцеленным, 70 солдат обратились к истинной вере и были казнены на месте. В темнице С. С. имел видение Спасителя, благословившего его на подвиг. После вторичного допроса мученик был утоплен в реке; затем его тело было извлечено из воды и с благоговением погребено христианами.

Согласно синаксарному сказанию, С. С. был готом; это ошибочное сообщение, вероятно, появилось из смешения святого с мч. Саввой Готфским, память которого также совершалась в апр. В Мученичестве не говорится о гот. происхождении С. С. (см.: Halkin. 1954. P. 30); однако и само оно, по мнению И. Делеэ, носит исключительно легендарный характер и неисторично (см.: MartRom. Comment. P. 153-154). Фольери показала (и с ней согласен К. Уолтер (Walter. 2016)), что существующая версия Мученичества Саввы делится на 2 части. Первая является контаминацией из множества более ранних агиографических текстов и отдельных топосов (брошенный на землю пояс, пытки, видение, обращение зрителей и др.). Вторая часть, рассказ о казни, опирается на переработку Мученичества Саввы Готфского.

Память С. С. в греч. традиции совершается 24 апр. (см.: SynCP. Col. 627); вместе с ним поминаются также обращенные им к истинной вере и убиенные за веру 70 воинов (см.: Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 4. Σ. 267-268). С текстом краткого сказания памяти С. С. и убиенных с ним вошли в славяно-рус. стишной Пролог, переведенный в Болгарии в XIV в. (Петков, Спасова. Стиш. Пролог. Т. 8. С. 61-62). Под той же датой в ВМЧ свт. Макария приводятся 2 сказания о С. С. и память погибших с ним воинов (см.: Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 101 (2-я паг.)). В славянской и русской версиях «Книги Житий святых» свт. Димитрия (Савича (Туптало)), митр. Ростовского, память С. С. с дружиной вошла также под 24 апр. (Димитрий Ростовский, свт. Книга житий святых. К., 1764. Т. 3. Л. 303 об.; ЖСв. Апр. С. 396-398).

По неясным причинам в Евергетидском Типиконе память С. С. указывалась под 2 мая, а совершалась 1 мая в связи с празднованием 2 мая памяти свт. Афанасия I Великого (Дмитриевский. Описание. Т. 2. С. 451-452). Возможно, произошло смешение С. С. с мч. Саввой, память которого также совершалась 1 мая.

В латинской традиции литургического почитания С. С. с дружиной не было до внесения их памяти Ц. Баронием в Римский Мартиролог (80-е гг. XVI в.) под 24 апр. (MartRom. P. 153), что служит дополнительным аргументом в пользу неисторичности Мученичества: святой, пострадавший в Риме, не мог остаться неизвестным рим. традиции. В совр. редакцию Римского Мартиролога память С. С. не включена.

Иконография

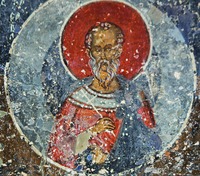

Как старец, с седеющими волосами, небольшой, чуть заостренной бородой, в хитоне и плаще, с крестом в руке С. С. изображен в ц. Богоматери в Студенице (1208-1209), на фресках парекклисиона к-польского мон-ря Хора (Кахрие-джами) (1316-1320). Сцена мучения представлена на фреске в Троицкой ц. мон-ря Козия (1386-1390), в ц. Введения Пресв. Богородицы во храм в серб. мон-ре Каленич (1418-1427). На миниатюре в лицевом Минологии деспота Димитрия Палеолога (Bodl. gr. theol. f. 1. Fol. 37, 1322-1340 гг.) под 24 апр. помещена композиция с усекновением головы 2 коленопреклоненным мученикам - молодому на переднем плане и более взрослому на дальнем; возможно, так было проиллюстрировано мученичество 70 воинов - сподвижников С. С.

Святой пользовался особенным почитанием в Сербии, где имя Савва носили мн. представители княжеских династий. Его образ есть на фресках: в Кралевой ц. в Студенице (1314, под записью 1568) - в красном хитоне и синем плаще; в ц. Успения Богородицы мон-ря Грачаница (1321-1322) и в ц. Успения Богородицы мон-ря Трескавац (между 1334 и 1343) - в доспехах; в Преображенском мон-ре Зрзе, Сев. Македония (1386-1389, мастер Иоанн Зограф, митр. Пелагонийский), в мон-ре Каленич - в медальоне как мученик. В ц. Христа Пантократора мон-ря Дечаны (1335-1350) С. С. показан дважды: в наосе как старец, с крестом в поднятой руке, в мученических одеждах; в минейном цикле в притворе день его памяти иллюстрирует сцена мученичества: он, молодой, с длинными волосами воин, стоит на коленях со связанными за спиной руками, на нем синяя туника, красный плащ, палач занес меч над его головой. В храмовых декорациях поствизант. времени С. С. показан как мученик: в мон-ре вмц. Варвары в Метеорах (1546); в наосе кафоликона мон-ря Преображения в Метеорах (1552); в келлиотской ц. вмч. Георгия в Проботе, приписной к Вел. Лавре (в арке юж. окна, 1634/35, мастера мон. Меркурий и Адзалис, под записью). Дважды святой представлен в росписях афонского мон-ря Дионисиат: фигура (сцена мучения?) в нартексе кафоликона (1546/47, мастер Дзордзис Фукас) и в парекклисионе Архангелов (1616, мастера Меркурий и мон. Герман). В наосе кафоликона мон-ря Дохиар его образ в медальоне находится на сев. стене; в литийном притворе в минейном цикле сцена мученичества на зап. склоне арки между вост. стеной и 1-й сев. колонной (1567/68, мастер Дзордзис Фукас). В лицевой греко-груз. рукописи кон. XV в. его образ имеет черты средовека (Евсеева. Афонская книга. С. 297).

На Руси С. С. был известен как минимум с XII в. Его имя написано рядом с изображением юного безбородого воина на арке диаконника ц. вмч. Георгия в Ст. Ладоге (70-80-е гг. XII в.; имя выявлено по отлипам), напротив мч. Евстафия. Также в древнерус. монументальной живописи образ С. С. как старца с крестом, в коричневом плаще, в медальоне включен в минологий в росписи ц. прав. Симеона Богоприимца новгородского Зверина мон-ря (1465) на юж. арке юго-вост. столба у диаконника; его фигура находится также в росписи (1564) Спасо-Преображенского собора Спасского мон-ря в Ярославле на юго-зап. столбе. Как седеющий средовек, с округлой бородой, с поднятой в молении к Спасителю правой рукой, он представлен на храмовой золотофонной иконе из сольвычегодского Благовещенского собора (в 1975 была на юж. стене) «Прп. Иоанн Лествичник и мч. Савва Стратилат» (нач. XVII в., СИХМ). У святого кудрявые короткие волосы и средней длины окладистая борода; он облачен в длинную тунику розовато-желтого цвета с длинными рукавами и желтым подбоем; доспехи состоят из прямых пластинок и фигурных элементов по нижнему краю, его верхний край имеет крестообразную форму; на плечах святого зеленый плащ. В левой руке С. С. держит перед собой длинный двуручный меч, перевитый тонкой киноварной перевязью, отдавая его настоятелю Синая или демонстрируя повиновение Христу. Облик и облачение С. С. на иконе отличаются от рекомендаций Строгановского лицевого подлинника (кон. XVI-XVII в.), согласно к-рым волосы у воина-мученика разделялись на 2 пряди по сторонам лика, борода была короткой и заостренной, туника средней длины открывала «ногавицы»-поножи, в руках был не только опущенный меч, но и копье; плащ святого следовало писать синим, испод - баканом (пурпурным оттенком), ногавицы - зеленым. В более раннем иконописном подлиннике новгородской редакции, по Софийскому списку (XVI в.), С. С. также был представлен в доспехах («бронех»), с сединой, но в ином облике: с «простой» бородой, напоминающей свт. Николая Чудотворца, в синем плаще, «испод» рукавов - киноварный, ногавки багряные, меч он держит в левой руке острием вверх («под левую мышку»; Иконописный подлинник Новгородской редакции, по Софийскому списку, кон. XVI в. М., 1873. С. 27). Однако вариант образа, известный по строгановским описаниям и иконам, был преобладающим, о чем свидетельствует фигура С. С. на минейной иконе нач. XVII в. (ЦАК МДА): святой со светлыми (седыми?) волосами, разделяющимися по сторонам главы на короткие торчащие пряди, с короткой окладистой бородой, в доспехах поверх средней длины красной туники, в зеленом плаще, с копьем в правой руке и с поднятым острием вверх мечом в левой.

Среди изображений других святых образ С. С. присутствует в росписях ростовских храмов, соборных и монастырских, 70-80-х гг. XVII в., напр. в Троицком (Зачатия прав. Анны), Спасо-Яковлевском (Никитина. 2015. С. 261, 348, 351). Среди московских престолов во имя С. С. был освящен нижний придельный храм при ц. Положения Ризы Господней на Знаменской ул. («в Кисловке», «на Знаменке», «у Арбатских ворот») 7133 (1625) г., перестроенный в 1698 г. (не сохр., упоминания: Хавский. 1854. С. 49, 169, 291, 456; Холмогоров В., Холмогоров Г. 1884. Стб. 425-427, 679); несомненно, здесь была икона святого.

На иконах XVIII-XIX вв. С. С. предстает скорее как небесный покровитель определенного заказчика или именитого лица. Письму ростовского мастера Космы Кособрюхова принадлежит 2-сторонняя икона в окладе: на одной стороне - образ С. С., на другой - изображение свт. Димитрия, митр. Ростовского, и сцена обретения его мощей (1774, в окладе 1799, ЦМиАР; Из новых поступлений. 2020. С. 52. № 38). Св. воин представлен по канонам, сложившимся в 3-й четв. XVII в. в кругу мастеров Оружейной палаты: на фоне пейзажа, в одеянии (воинские доспехи), чей вид восходит к европ. гравюрам XVII в. и напоминает театральный костюм; образ сопровождают картуши с текстами тропаря и кондака святому. В руках С. С. высоко поднятый крест и копье-хоругвь. Вероятно, заказчик 2-сторонней иконы был связан со Спасо-Иаковлевским мон-рем в Ростове, на что указывают изображения Лика Христа на убрусе над головой мученика, свт. Димитрия, митр. Ростовского, и раки с его мощами на фоне монастырских строений, а также включение в композицию Ватопедской иконы Божией Матери - келейной иконы святителя, переданной после его преставления в этот мон-рь. Возможно, написание иконы было связано с обретением мощей свт. Димитрия (1762).

С. С. был небесным покровителем известных представителей неск. купеческих фамилий. Храм во имя С. С. (1859-1863, проект архит. А. М. Горностаева; освящен не был) заложен над св. воротами Троице-Сергиевой Приморской пуст. в Стрельне под С.-Петербургом в память С. Я. Яковлева, предка семьи ктиторов Шишмарёвых. Церковь того же посвящения была сооружена служащими и рабочими мануфактуры Морозова в память о С. Т. Морозове в с. Нестерове, близ Орехово-Зуева (ныне Московская обл.); здесь была икона святого, на которой он представлен как седовласый воин с копьем и щитом. Во имя С. С. был возведен придел при Никольской ц. в с. Чернобаеве Старожиловского р-на Рязанской обл. (при ее перестройке в камне, 1870); при домовом (1850, ремонт 1873) Покровском храме Екатерино-Лебяжской Николаевской заштатной муж. пуст. на Лебяжьем о-ве Кубанской обл. (ныне пос. Лебяжий Остров Брюховецкого р-на Краснодарского края), на пожертвования казачьего подполковника С. М. Дьячевского (Воскресенский А. Черноморская Екатерино-Лебяжская Николаевская общежит. пуст. Кубанской обл. Н. Новг., 1909. С. 23); судьбы храмовых икон из этих церквей неизвестны.

В нач. XX в. были распространены иконы С. С., выполненные в технике хромолитографии, напр. работы мастера Д. Плющева, отпечатанные в 1901 г. в Одессе на подворье Свято-Илиинского афонского скита (Чердынский краевед. музей); святой показан по пояс, как седовласый воин крепкого телосложения, в античных доспехах, скорее фантастического, чем археологического характера, в пестрой тунике, красном плаще; левая его рука поднята в молении, правая опущена на щит.