Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

- Название

- Легенда о 70 (или 72) толковниках

- Вариативность рукописной традиции С. и Первоначальный перевод (Old Greek)

- Место и время переводов книг еврейской Библии на греческий язык

- Перевод остальных книг

- Различия в переводческой технике разных книг С.

- Проблема еврейского оригинала С.; С. и Кумранские рукописи

- Книги еврейского канона, состав которых еще не был стабилен в эпоху перевода Библии на греческий: Книги пророка Даниила, Есфири, Ездры-Неемии и Псалтири

- Книги греческого Ветхого Завета, отсутствующие в еврейском каноне

- Ревизии

- Кайге

- Ревизии Акилы, Симмаха и Феодотиона

- Ревизия Феодотиона

- Акила

- Симмах

- Судьба С. в иудаизме

- С. в христианской рукописной традиции. Гекзаплы. «Лукианова редакция»

- Издания

СЕПТУАГИНТА

ветхозаветная часть греч. Библии.

Название

связано с легендой о том, что перевод ВЗ с еврейского на греческий язык был осуществлен 72 переводчиками («толковниками») во времена егип. царя Птолемея II Филадельфа (285-246 гг. до Р. Х.). Лат. Septuaginta (букв. «Семьдесят») - сокращение от лат. interpretatio septuaginta virorum - перевод семидесяти мужей или от interpretatio septuaginta seniorum - перевод семидесяти старцев. Выражение «перевод семидесяти» встречается чаще, чем «перевод семидесяти двух»,- очевидно, для краткости. Часто встречается аббревиатура LXX. В греч. рукописях и изданиях распространена аббревиатура ο' (буквенное обозначение числительного 70).

Хотя в первоначальном виде легенды речь шла только о переводе семьюдесятью толковниками закона Моисеева (см. статью Закон Моисеев), в христ. традиции название «перевод семидесяти» распространилось на весь греч. ВЗ, включая и те книги, к-рые не были переведены с еврейского, а были первоначально написаны на греческом (т. н. неканонические, или второканонические, книги греч. Библии - см. в ст. Канон библейский).

В совр. научной литературе термин «Септуагинта» употребляется в 3 разных значениях: узком - древний греч. перевод Пятикнижия, расширенном - древнейшие греч. переводы евр. священных книг в отличие от более поздних ревизий и широком - все книги греч. ВЗ, независимо от того, восходят ли они к древнейшим греч. переводам или, как, напр., Книга Екклесиаста или общепринятый текст Книги прор. Даниила, к более поздним переводческим проектам. Для русскоязычной лит-ры характерно преимущественно широкое понимание слова «Септуагинта».

Легенда о 70 (или 72) толковниках

пересказывается в ряде иудейских и христианских источников. Древнейшим из них является «Послание Аристея» (см. «Аристея послание к Филократу»; обычно датируется II в. до Р. Х., хотя встречаются и более поздние датировки). Оно написано от лица язычника, придворного царя Птолемея, который был непосредственным свидетелем всех событий, связанных с переводом. Согласно «Посланию Аристея...», инициатива перевода принадлежала известному политическому и культурному деятелю той эпохи Деметрию Фалерскому (в «Послании Аристея» он назван начальником Александрийской б-ки) и была поддержана царем. Специальное посольство доставило из Иерусалима с благословения иерусалимского первосвященника самые точные списки Моисеева закона, прибыли также 72 переводчика, знающих еврейский и греческий языки. На о-ве Фарос, где находился знаменитый Александрийский маяк, они перевели закон за 72 дня. Александрийские евреи и царь Птолемей торжественно одобряют перевод, а в евр. общине произносят проклятие в адрес тех, кто когда-нибудь внесут в текст перевода к.-л. изменения.

В наст. время «Послание Аристея» рассматривается как псевдоэпиграф, написанный александрийским иудеем в целях апологии и восхваления иудейской религии перед греками (ведь даже сам царь преклоняется перед мудростью евр. законов, награждает евреев дарами и дает льготы!). Оно также служит апологией греч. Пятикнижия перед иудеями (ведь перевод выполнен с благословения иерусалимского первосвященника с самых точных списков группой наиболее квалифицированных переводчиков, а альтернативные тексты прокляты). По тому, какие именно моменты акцентируются в «Послании Аристея», можно предположить, с какими проблемами столкнулась александрийская община в эпоху его написания: с одной стороны, вызов эллинизма, пренебрежительное отношение образованных эллинов (а возможно, и части эллинизированных иудеев) к евр. традиции, с др. стороны, неготовность семитоязычных иудеев признать греч. Тору равноценной оригиналу и появление ее альтернативных версий.

Ко II в. до Р. Х. относится и «Апология» грекоязычного иудея Аристовула, посвященная древности и истинности евр. религии. Аристовул сообщает, что полный перевод всего закона был сделан при царе, именуемом Филадельфом, занимался же этим делом Деметрий Фалерский. Неясно, использовал ли Аристовул «Послание Аристея» или наоборот, либо источником для обоих было какое-то более древнее предание.

«Послание Аристея» и опирающиеся на него евр. авторы (Иосиф Флавий, Филон Александрийский) говорят лишь о переводе Моисеева Пятикнижия. Однако уже начиная со II в. по Р. Х. (впервые - у мч. Иустина Философа) под «переводом семидесяти» в христ. традиции стали понимать не только греч. Пятикнижие, но и весь греч. ВЗ.

История о том, что толковники пишут независимо друг от друга один и тот же текст, сидя в разных помещениях, впервые появляется у сщмч. Иринея, еп. Лионского (ок. 130 - кон. II в.) (Iren. Adv. haer. III 21. 2), и служит утверждению истинности и богодухновенности С. по сравнению с др. библейскими переводами, сделанными иудеями. Впосл. история перевода обрастает новыми легендами, напр. о том, что прав. Симеон Богоприимец (Лк 2. 22-39) был одним из «семидесяти толковников». Это деталь уже совсем поздняя, она не известна ни толкованиям святоотеческой эпохи на Евангелие от Луки, ни богослужебным текстам праздника Сретения Господня, где часто упоминается прав. Симеон.

С учетом псевдоэпиграфического характера «Послания Аристея» содержащиеся в нем детали в совр. науке считаются вымышленными (за исключением датировки перевода Торы сер. III в. до Р. Х. и, по мнению нек-рых исследователей, информации о царском интересе к переводу).

Вариативность рукописной традиции С. и Первоначальный перевод (Old Greek)

В отличие от евр. Библии, текст которой начиная как минимум с эпохи масоретов (VIII-IX вв. по Р. Х.) поразительно унифицирован (расхождения между рукописями крайне немногочисленны, в основном в акцентуации и в т. н. matres lectionis, и практически никогда не затрагивают смысл отрывка), а также от стереотипных печатных Библий Нового времени текст С. очень сильно различается в разных рукописях. Расхождения касаются не только стиля, порядка слов, выбора синонимов, но и важных смысловых моментов. Нередко фрагмент текста, присутствующий в части списков, в др. списках отсутствует. Помимо факторов, обычных для любой рукописной традиции,- таких как описки, ошибки или вносимая писцом в текст самочинная редактура,- в случае С. действовал еще один фактор, сильнейшим образом повлиявший на вариативность рукописной традиции: на протяжении столетий греч. рукописи сличали с еврейскими и правили по ним.

Несмотря на всю сложность текстуальной традиции, тщательный анализ показывает, что рукописи любой из книг греч. Библии - при всем их разнобое и разнообразии - обладают такими нетривиальными общими чертами, которые могут быть объяснены лишь единым общим протографом. Иными словами, у каждой книги греч. Библии был некий первоначальный перевод и все существующие рукописи этой книги так или иначе к нему восходят. Исключениями, возможно, являются Книга Даниила и Книга Есфири. Первоначальный перевод Книги Даниила был впосл. почти полностью вытеснен более поздним (т. н. Феодотионовым); более поздний перевод Книги Есфири (т. н. Лукианов) не вытеснил первоначальный, но сосуществовал с ним. Впрочем, даже и в этом случае ученые не едины во мнениях, следует ли рассматривать «Феодотионова» Даниила и «Лукианову» Есфирь как совсем новые переводы или же как редакции более ранних, первоначальных переводов этих книг.

В совр. англоязычной лит-ре по С. в значении «первоначальный перевод» используется термин Old Greek («Древний греческий перевод», сокращенно OG). Иногда термин OG можно встретить и в научной лит-ре на др. языках.

Такое представление об истории возникновения греч. Библии (восходящее в конечном счете к «Посланию Аристея») легло в основу проекта реконструкции первоначального текста С., к-рый был разработан П. А. де Лагардом (1827-1891). В 1908 г. Альфред Ральфс (1865-1935), ученик Лагарда, основал в Гёттингене Институт Септуагинты (Septuaginta-Unternehmen), задачей к-рого стала публикация критических изданий первоначальных переводов книг греч. ВЗ. Как правило, когда в научной лит-ре цитируется С., речь идет либо о т. н. малом Гёттингенском издании (однотомном), либо о т. н. большом Гёттингенском издании (многотомном) (см. ниже разд. «Издания»).

То, что практически у каждой из книг С. был некий один-единственный первоначальный перевод, важно для нашего понимания истории грекоязычных иудейских общин эллинистического периода. Во-первых, очевидно, что между ними существовали тесные связи и переведенные библейские книги распространялись по диаспоре достаточно быстро, поэтому не было нужды делать заново перевод, к-рый где-то уже был сделан. Во-вторых, первоначальные переводы пользовались авторитетом: даже тогда, когда переписчики меняли перевод, напр. делая его более буквальным или приближая к протомасоретскому тексту, они все равно редактировали уже существующий текст, а не создавали новый перевод.

Место и время переводов книг еврейской Библии на греческий язык

В эпоху эллинизма евр. общины возникли во мн. местах Вост. Средиземноморья. Егип. диаспора была наиболее могущественной и наиболее образованной. Именно с ней связаны и начало перевода С. и перевод большей части книг С.

Сообщение в «Послании Аристея» и в «Апологии» Аристовула о том, что закон Моисеев был переведен на греч. язык в Египте в сер. III в. до Р. Х., находит подтверждение в сравнении лексики греч. Пятикнижия с грекоязычными егип. папирусами птолемеевской эпохи (Lee. 1983). Однако большинство проч. деталей из «Послания Аристея» следует, как было сказано, считать чисто легендарными.

Гипотезы о том, что дошедшему до нас переводу С. предшествовали какие-то переводы Пятикнижия или др. книг евр. Библии (см.: Dorival, Harl, Munnich. 1994. P. 51-54), не имеют под собой серьезного основания. Не исключено, однако, что к моменту полномасштабного перевода уже существовали греч. версии наиболее значимых отрывков.

Перевод остальных книг

греч. Библии относится к более позднему времени и уже опирается на перевод Торы как на прецедент. Во мн. случаях греч. эквиваленты, подобранные для евр. слов при переводе Пятикнижия, становятся для последующих переводчиков своего рода стандартом. Э. Тов описал эту ситуацию красивой метафорой: переводчики последующих книг использовали греч. Пятикнижие «как словарь» (Tov. 1981). Однако расхождения с терминологией греч. Пятикнижия тоже не редкость.

Видимо, следующей после Пятикнижия была переведена Книга Иисуса Навина. По переводческой технике и по выбору лексических эквивалентов она занимает промежуточное место между Пятикнижием и последующими историческими книгами, поэтому ее перевод относят к нач. II в. до Р. Х. или даже к кон. III в. до Р. Х. (Aitken. 2015. P. 88-89). Вероятно, к кон. III в. до Р. Х. порядок следования книг в зарождающемся евр. каноне уже был более или менее фиксирован (по крайней мере в отношении «Закона» и «Пророков») и Книга Иисуса Навина оказалась «первой на очереди».

Перевод большинства книг буд. евр. канона относится, как принято считать, примерно ко II в. до Р. Х. Местом перевода скорее всего, как и в случае Пятикнижия, был Египет, хотя, напр., Тов (Tov. Reflections. 2015) ставит это под сомнение. Поиск егип. черт в лексике этих переводов выглядит не так убедительно, как в случае Пятикнижия. Главным аргументом в пользу егип. происхождения служит центральная роль александрийской диаспоры в мире грекоговорящих евреев: именно здесь, как можно ожидать, запрос на греч. перевод священных текстов евр. традиции был сильнее всего. Вопрос, однако, в том, насколько знание евр. языка егип. иудеями было достаточно для перевода этих текстов (Ibidem). В Палестине, к-рая находилась под управлением греч. администрации, евреев, знавших одновременно и еврейский и греческий, было несомненно больше, чем в Египте (см., напр., классическую работу об эллинизации палестинского иудаизма - Hengel. 1974).

В двух книгах С.- Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова, и Книге Есфири - есть информация о времени и месте их перевода. При этом обращают на себя внимание следующие обстоятельства: переводчиками обеих книг были двуязычные евреи родом из Палестины; и Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, и скорее всего Книга Есфири были переведены в расчете на диаспору; обе книги использовались егип. диаспорой и только потому дошли до нас.

Внук Иисуса, сына Сирахова, который перевел книгу своего деда на греческий, предварил ее уникальным прологом, в к-ром рассказывает, как, прибыв в Египет из Палестины «в тридцать восьмой год царя Эвергета» (132 г. до Р. Х.), принялся за перевод книги своего деда. Комментаторы (Di Lella, Skehan. 1987. P. 8-9) полагают, что перевод был закончен и «выпущен в свет» вскоре после смерти царя Птолемея VIII Эвергета в 117 г. до Р. Х.

В колофоне, завершающем греч. перевод Книги Есфири, отмечено, что «в четвертый год царствования Птолемея и Клеопатры Досифей, сказавший о себе, что он жрец и левит, и Птолемей, его сын, принесли [в Египет] вышеприведенное послание о [празднике] Фрурай, которое, как они сказали, перевел Лисимах, Птолемеев [сын], из жителей Иерусалима» (перевод автора). Под «посланием о [празднике] Фрурай» имеется в виду Книга Есфири (греч. Θρουραι представляет собой испорченное арам.

- «Пурим»). Как показал Э. Бикерман (Bickerman. 2007), речь в колофоне идет о царе Птолемее XII и его сестре-жене Клеопатре V, 4-й год правления к-рых приходился на 78-77 гг. до Р. Х. Перевод был сделан ранее, но неясно насколько. Не исключено, что он был сделан именно «на экспорт», чтобы побудить егип. евреев присоединиться к их палестинским собратьям в праздновании Пурима.

- «Пурим»). Как показал Э. Бикерман (Bickerman. 2007), речь в колофоне идет о царе Птолемее XII и его сестре-жене Клеопатре V, 4-й год правления к-рых приходился на 78-77 гг. до Р. Х. Перевод был сделан ранее, но неясно насколько. Не исключено, что он был сделан именно «на экспорт», чтобы побудить егип. евреев присоединиться к их палестинским собратьям в праздновании Пурима.

Палестинское происхождение вероятно также и для тех книг С., которые по своей переводческой технике близки к более поздним, «гебраизирующим» ревизиям. (Под «ревизией» в исследованиях С. понимается такая редактура, к-рая подразумевает сверку «древнего греческого перевода» с евр. текстом и существенную коррекцию первоначальных переводческих принципов; поскольку эти ревизии приближали текст «древнего греческого перевода» к еврейскому, их часто называют «гебраизирующими».) Это:

Книги Руфь, Песни Песней, Плач Иеремии (переведены приблизительно в I в. до P. Х.) - их переводческая техника близка к ревизии кайге;

Книга Екклесиаста (переведена, вероятно, на рубеже I и II вв. по Р. Х.) - ее переводческая техника близка к ревизии Акилы;

Книги Ездры-Неемии (по номенклатуре С.- «2-я книга Ездры», переведена скорее всего во II в. по Р. Х.) - их переводческая техника отчасти близка к ревизии Феодотиона, а передача имен собственных свидетельствует об исчезновении в евр. языке того периода гортанных согласных (относительно позднее явление, даже позже, чем время Иосифа Флавия и Акилы, ср.: Blau. 1982. P. 7).

Сходство переводческой техники Книг Руфь, Песни Песней, Плач Иеремии, Екклесиаста и Ездры-Неемии с позднейшими ревизиями С. столь велико, что термин Old Greek (OG) по отношению к этим книгам не употребляется. Поскольку гебраизирующие ревизии связывают с палестинским иудаизмом, вполне вероятно, что переводы этих книг были сделаны уже не в Египте, а в Палестине. Нек-рые исследователи видят близость к переводческой технике кайге также и в греч. Псалтири и на основании этого предполагают ее палестинское происхождение, однако эта т. зр. не является общепринятой.

Различия в переводческой технике разных книг С.

Предполагают, что переводчики Пятикнижия ориентировались на то, как в многоязычном мире эллинистического Египта переводились с языка на язык письма и документы. Такая переводческая техника подразумевала нек-рый баланс между буквализмом, с одной стороны, и стремлением к понятности и естественности переводимого текста - с другой (хотя с т. зр. совр. принципов перевода греч. Пятикнижие тоже, пожалуй, должно быть классифицировано как слишком дословное). Законы требуют большей строгости в формулировках, поэтому законодательные тексты Исхода-Второзакония переданы более дословно, чем нарративы Бытия и 1-й части Исхода.

Переводческая техника последующих текстов (прежде всего исторических книг евр. Библии, Книг пророков Иеремии, Иезекииля, 12 Малых пророков и Псалтири) становится все более буквалистичной. Кажется, переводчики чувствуют тяжкий груз ответственности за перевод Священного Писания и это сдвигает перевод в сторону все большей дословности, часто в ущерб понятности и естественности.

Впрочем, категории «буквальный перевод» и «свободный перевод» применимы к С. лишь с очень большой степенью приблизительности. Во-первых, переводчики идут на ощупь, без всякой устоявшейся теории перевода, поэтому в одной и той же книге фрагменты, переданные крайне буквально, могут соседствовать с фрагментами, переданными вполне свободно. Во-вторых, как показал Дж. Барр (Barr. 1979), даже один и тот же фрагмент может быть одновременно и очень «свободным переводом», и очень «буквальным»: напр., очень буквальным с т. зр. синтаксиса и очень свободным с т. зр. выбора лексики. Теории перевода, разработанные на основе новоевропейских (или даже средневековых) переводов, оказываются тут неадекватны. Такое парадоксальное сочетание буквализма и «свободы», переходящей в парафраз, в высшей степени характерно для Книги прор. Исаии.

Особняком стоят Книги Притчей Соломоновых и Иова. Переводчики явно относились к ним с меньшим трепетом, чем к корпусу «Пророков». Поэтому они переводили эти книги достаточно вольно, вводили новые мотивы, добавляли или, напротив, убирали довольно большие фрагменты. По едкому замечанию Г. Б. Суита (Swete. 1900. P. 281), «переводчик Иова, похоже, был лучше знаком с языческой литературой, чем с семитской поэзией». Суит ссылается, в частности, на Иов 42. 14, где Иов называет младшую дочь «Рог Амалфеи», что соответствует евр.

- «рожок с краской для макияжа».

- «рожок с краской для макияжа».

Принципы перевода наиболее поздних книг С. (Руфь, Песни Песней, Плач Иеремии и Екклесиаста) приближаются к тем, к-рыми руководствовались редакторы, приступившие еще до Р. Х. к переработке «первоначального перевода». «Сегодня мы знаем, что ревизия текстов греческой Библии началась, можно сказать, на следующий день после того, как был завершен перевод Пятикнижия»,- пишет Н. Фернандес Маркос (Marcos. 2001. P. 247). Иными словами, ревизия одних книг греч. Библии могла происходить одновременно с «первоначальным переводом» других.

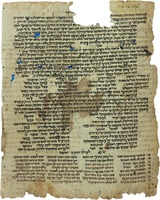

Проблема еврейского оригинала С.; С. и Кумранские рукописи

Между греч. Библией и текстом средневек. евр. рукописей (т. н. Масоретский текст - МТ) существует немало текстуальных расхождений. Некоторые из них возникли в процессе перевода, другие связаны с тем, что евр. оригинал С. был отличен от МТ. (В научной лит-ре евр. оригинал греч. переводов принято обозначать нем. словом Vorlage - оригинал; этот нем. термин - причем именно в специальном значении «еврейский оригинал греческих переводов» - ныне употребляется в работах по библейской текстологии независимо от того, на каком языке они написаны.)

В ряде случаев ученые спорят, возникло ли расхождение в процессе перевода или восходит к Vorlage. Если язык той или иной книги С. изобилует гебраизмами, свидетельствуя о стремлении переводчика к буквализму, но при этом налицо такое расхождение между С. и МТ, к-рое невозможно объяснить простой ошибкой, то у нас есть основания предполагать иной Vorlage. Напротив, там, где язык и стиль свидетельствуют о свободном характере перевода (Иов, Притчи), выдвигать гипотезы об ином Vorlage следует с максимальной осторожностью.

В научной лит-ре реконструкции первоначального текста на основании переводов принято называть ретроверсиями. Классическим методическим пособием по тому, как и когда можем мы реконструировать на основании С. Vorlage, отличный от МТ, является книга Това (Tov. The Text-Critical Use. 2015).

Как показывают кумран. находки, в последние столетия до Р. Х. в рукописной традиции евр. Библии отмечалось множество разночтений. Нек-рые рукописи были ближе к тому тексту, к-рый впосл. утвердится в евр. традиции в качестве стандартного, другие сильно от него отличались. В целом видно, что даже еще до войны с Римом (66-70/74) шло неуклонное увеличение роли протомасоретского текста в библейской рукописной традиции. После разгрома евреев в войне с Римом протомасоретский текст остается единственным копируемым в иудейской среде. Вероятно, он был связан с движением фарисеев - единственным евр. религ. движением, к-рое пережило войну с Римом и положило начало раннему раввинистическому иудаизму. Похоже, что евр. библейские списки, с к-рых в III-II вв. делался древний греч. перевод, были дальше от МТ, чем евр. библейские списки I в. до Р. Х. или тем более начала новой эры. Это было одной из причин появления ревизий.

В ряде случаев С. отражает древнейший облик библейских текстов - более ранний, чем тот, что представлен в масоретских рукописях. Напр., Втор 32. 8 по масоретской Библии звучит так: «Когда Вышний давал владенья народам, когда Он разделял сынов человеческих, Он определил границы народам по числу сынов Израиля». В греч. Библии текст и смысл этого стиха существенно иные: «Когда Вышний разделял народы, когда Он рассеивал сынов Адама, Он определил границы народам по числу ангелов Божиих». В кумран. фрагменте 4QDeutj представлен евр. текст, в к-ром на месте «сынов Израиля» МТ и «ангелов Божиих» греч. Библии стоит выражение «сынов Божиих». Несомненно, именно таким и был древний текст Второзакония. Редакторы МТ, равно как и переводчики греч. Пятикнижия, пытались - каждый по-своему - справиться с той теологической проблемой, к-рую ставило перед ними архаическое выражение «сыны Божии».

В околонаучной лит-ре, в т. ч. русской, нередко утверждается, будто свитки Мёртвого м. показали, что текст, отраженный в С., «древнее» МТ. На самом деле картина намного сложнее.

Число отдельных мест, где евр. кумран. манускрипты совпадают с чтениями С., действительно достаточно велико. Однако манускриптов, к-рые совпадали бы с С. не в отдельных чтениях, а во всех деталях (или хотя бы в большинстве), крайне мало. Т. е. те текстуальные традиции, к-рые легли в основу С. (имеет смысл говорить именно не о традиции, а о традициях - т. к. у разных книг греч. Библии разная история), занимали в Палестине - по крайней мере в Кумране - маргинальное положение.

По подсчетам Това, из 46 кумран. манускриптов Торы, достаточно длинных, чтобы оценивать характер их текста, 22 (48%) отражают протомасоретский текст (в неск. случаях одинаково близки к протомасоретскому и протосамаритянскому текстам), 5 отражают протосамаритянский текст, 1 близок к С., остальные не могут быть соотнесены однозначно с более поздними текстуальными традициями (non-aligned). Из 75 манускриптов Пророков и Писаний, достаточно длинных, чтобы оценивать характер их текста, 33 (44%) отражают протомасоретский текст (в неск. случаях одинаково близки к протомасоретскому тексту и к С.), 5 близки к С., остальные не могут быть соотнесены однозначно с более поздними текстуальными традициями (non-aligned) (статистика дана по: Tov. Textual Criticism. 2012. P. 108).

Единственный из кумран. фрагментов Пятикнижия, к-рый настолько близок к С., что, может быть, совпадал или почти совпадал с ее Vorlage,- это 4QDeutq (= 4Q44; DJD. Vol. 14. P. 137-142. Pl. XXXI) - небольшой и очень фрагментированный отрывок с текстом Втор 32. 37-43. Не исключено, что этот манускрипт содержал лишь «Песнь Моисея» (Втор 32), а не всю кн. Второзаконие (DJD. Vol. 14. P. 137-138). Он датируется 2-й пол. I в. до Р. Х. или нач. I в. по Р. Х. Особенно интересен стих Втор 32. 43, к-рый состоит из 4 колонов в МТ, из 6 колонов в кумран. тексте и из 8 колонов в С. Предполагается, что совр. вид С. является результатом позднейшей редакции - сверки с (прото)масоретским текстом, в то время как первоначальный текст С. почти в точности соответствовал 4QDeutq.

Кумран. находки пролили новый свет на историю текста Книги прор. Иеремии. МТ Книги прор. Иеремии более чем на 2500 полнозначных слов «длиннее» С.- за счет мелких вставок, уточнений и т. п. До обнаружения кумран. фрагментов господствовало мнение (впервые высказанное еще блж. Иеронимом), что греч. переводчики просто сократили свой евр. оригинал. Однако из нескольких найденных в Кумране фрагментов Книги прор. Иеремии два, причем очень ранние,- 4QJerb (= 4Q71; DJD. Vol. 15. P. 171-176. Pl. XXIX) и 4QJerd (= 4Q72a; DJD. Vol. 15. P. 203 Pl. XXXVII) - свидетельствуют о существовании «короткого» евр. текста этой книги в 1-й пол. II в. до Р. Х. В наст. момент господствует мнение, что именно «короткий» текст этой книги, отраженный в С. и в 2 кумран. фрагментах, является изначальным, а «длинный» (масоретский) - результатом позднейшей редактуры.

Фрагмент 4QJerb, отражающий «короткий» текст Книги прор. Иеремии, не содержит чтений, которые противопоставляли бы его рукописной традиции С. Возможно, это обусловлено его небольшим объемом: 4QJerb представляет собой обрывок пергамента (левый край), содержащий последние слова 10 строк, на которых некогда был написан текст Иер 9. 22-10. 21. По мнению Това (Tov. The Qumran. 2012. P. 6), 4QJerb - единственный кумран. манускрипт, который мог бы быть фрагментом Vorlage С. О 4QJerd такого сказать уже нельзя. Его объем тоже невелик - всего 9 строк (из к-рых 1-я и последняя практически не сохр., а остальные потеряли правую часть, т. е. начало) с текстом Иер 43. 2-10. Он также отражает «короткий» текст Книги прор. Иеремии, но, несмотря на это, Тов насчитал в нем 7 отличий от С. (Tov. The Qumran. 2012. P. 7).

Кумран. рукопись 4QSama в ряде нетривиальных чтений обнаруживает близость к текстам С. вопреки МТ, но нередко при этом расходится и с С. Так, 4QSama предваряет гл. 11 1-й Книги Самуила рассказом о том, как Нахаш, царь аммонитян, выколол правый глаз у всех израильтян, живших к востоку от Иордана: «...Не осталось никого из израильтян, живущих в Заиорданье, у кого Нахаш, царь аммонитян, не выколол бы правый глаз, за исключением семи тысяч человек, которые бежали от аммонитян и укрылись в Явеше Галаадском». Этот рассказ отсутствует и в МТ, и в С.- в обоих текстах есть лишь упоминание о том, что Нахаш грозится выколоть правый глаз жителям Иависа Галаадского.

Аналогичная картина - близость к С. в ряде нетривиальных чтений, но при этом и ряд отличий от С.- наблюдается в рукописях 4QSamb (= 4Q52; DJD. Vol. 17); 4QNumb (= 4Q27; DJD. Vol. 12). Можно говорить о том, что соответствующие кумран. рукописи родственны тем, что легли в основу С., но не тождественны им.

Книги еврейского канона, состав которых еще не был стабилен в эпоху перевода Библии на греческий: Книги пророка Даниила, Есфири, Ездры-Неемии и Псалтири

Некоторые книги евр. канона к моменту их перевода на греческий еще, по-видимому, не обрели окончательной, стандартной формы или по крайней мере не имели такого канонического статуса, к-рый препятствовал бы существенным образом переделывать, дополнять и расширять их. Это касается прежде всего Книг пророка Даниила, Есфири и Ездры-Неемии. «Древний греческий перевод» Книги Даниила включает отсутствующие в МТ Молитву Азарии и Песнь трех отроков, а также дополнения: рассказ о Данииле, Виле и драконе и рассказ о Сусанне и старцах. Еврейские или арамейские оригиналы этих дополнений не обнаружены. Это, впрочем, не исключает того, что они когда-то были. Мн. исследователи, однако, считают, что дополнения были написаны самим переводчиком Книги прор. Даниила на греческий (Aitken. 2015. P. 556; ср.: Feder, Hense. 2019. Pt. B; 2020. Pt. A).

В Книге Есфири есть материалы, отсутствующие в масоретской Библии. Происхождение их неясно: возможно, они вошли в текст греческой Книги Есфири уже после появления первоначального перевода (см. подробнее: Aitken. 2015. ср.: Feder, Hense. 2019. Pt. B; 2020. Pt. A).

Книгам Ездры-Неемии в древнем греч. переводе соответствует т. н. греч. Книга Ездры (по номенклатуре С. (греч.) ῎Εσδρας α᾿ - 1-я Ездры) - компиляция, включающая завершающие строки 2 Пар, фрагменты канонических Книг Ездры и Неемии, а также историю о споре 3 телохранителей царя Дария, отсутствующую в евр. Библии.

Вряд ли случайно, что именно эти 3 книги, к-рые относятся к числу самых поздних в евр. Библии и состав к-рых не был фиксирован на момент древнего греч. перевода, обладают еще одной общей чертой: через какое-то время они были переведены заново (или отредактированы настолько сильно, что результат выглядит как новый перевод). «Древний греческий перевод» Книги прор. Даниила был вытеснен т. н. Феодотионовым; наряду с «древним греческим переводом» Книги Есфири появился т. н. Лукианов текст Книги Есфири (или т. н. альфа-текст Есфири); наряду с древним греч. переложением Книги Ездры-Неемии (῎Εσδρας α᾿ - 1-я Ездры) появился букв. ее перевод (по номенклатуре С. ῎Εσδρας β᾿ - «2-я Ездры»). При этом, однако, Феодотионов перевод Книги прор. Даниила и «альфа-текст» Есфири содержат (в заново переведенном или существенно отредактированном виде) те же дополнения, что были в древнем греческом переводе этих книг.

Евр. Псалтирь также еще не обрела окончательной формы к моменту перевода на греческий, что явствует, в частности, из различного разделения сборника на отдельные псалмы в С. и в МТ. Кумран. находки подтверждают это. «Большой свиток Псалмов» (11QPsa, = 11Q5; DJD. Vol. 4. P. 23) содержит наряду с каноническими псалмами (101-150) неканонические тексты, напр. т. н. Молитву об избавлении, «Обращение к Сиону», «Гимн Создателю», 151-й псалом, а также текст, завершающий Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахова (Сир 51. 13-30 по нумерации стандартных изданий С.). Сходные отклонения от канонической Псалтири имела также хуже сохранившаяся рукопись 11 QPsb. Одни ученые считают, что 11 QPsa-b свидетельствует о предыстории канонической Псалтири; другие, напротив, полагают, что литургические сборники типа 11 QPsa-b носят вторичный характер и составлены на основании уже сложившейся канонической Псалтири (Flint. 1997).

Кумран. рукопись 11QPsa подтвердила, что у 151-го псалма С. был евр. прообраз. Но при этом текст греч. 151-го псалма сильно отличается от его кумран. аналога: есть строки пропущенные, добавленные или переставленные местами.

Книги греческого Ветхого Завета, отсутствующие в еврейском каноне

В состав ВЗ грекоязычной христ. Церкви вошел ряд книг, которые отсутствуют в евр. каноне: Книга Товита, Книга Иудифи, Книга премудрости Соломона, Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, Книга прор. Варуха, Послание Иеремии, а также 4 книги Маккавейские. К списку таких книг обычно добавляют и «греческую книгу Ездры» - сокращенно-расширенный перевод-пересказ евр. Книг Ездры и Неемии, к-рый в древнем греч. переводе занимал место канонических Эзры и Неемии.

Отметим различие между греческой и славянской традициями: в церковнославянскую и православную рус. Библию входят только 1, 2 и 3-я Маккавейские книги, а в Библию Греческой Церкви - еще и 4-я Маккавейская (вынесенная в приложение). Греческая и славянская традиции расходятся в отношении статуса «Молитвы Манассии»: в греч. рукописях эта молитва включена в состав «14 библейских песней», которые прилагаются к Псалтири, в совр. изданиях греч. Библии, которые не печатают «14 песней», молитва Манассии отсутствует. В церковнослав. изданиях Библии, а также в правосл. рус. Библии молитва Манассии помещена в конце 2-й книги Паралипоменон (вслед за старопечатными изданиями лат. Вульгаты, такими, напр., как Библии Гутенберга). Наконец, в церковнославянскую и православную рус. Библию входит т. н. 3-я Книга Ездры, переведенная с лат. Вульгаты. В Греческой Православной Церкви она не входит в состав ВЗ. Более того, ее греч. текст не сохранился (хотя в нек-рых памятниках Др. Церкви она иногда цитируется, ср.: Const. Ap. II 14. 9 (= 4 Ездр 7. 103); VIII 7. 6 (= 4 Ездр 8. 23 (Вульгата)); Clem. Alex. Strom. I 22 (= 4 Езд 5. 35 (Вульгата)).

Все «дополнительные» книги греч. ВЗ появились в евр. среде. От евр. оригинала Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова, до нас дошли 6 неполных списков среди рукописей Каирской генизы, а также незначительные фрагменты из Кумрана (2Q18, 11QPsa) и неск. более обширных фрагментов из Масады (Yadin. 1965). Еврейский (4Q200) и 4 арамейских (4Q196-199) списка Книги Товита были найдены в 4-й кумран. пещере. Семит. оригинал предполагается на основании обилия гебраизмов для 1-й Маккавейской книги, Книг Иудифи, Варуха и Послания Иеремии. Книга премудрости Соломона и 2-4-я книги Маккавейские были, несомненно, написаны первоначально на греч. языке, но, судя по содержанию, в евр. среде. В евр. среде были сделаны и переводы на греческий тех книг, к-рые изначально были написаны на еврейском или на арамейском.

Когда в иудаизме была проведена жесткая граница между книгами библейского канона и проч. лит-рой (по-видимому, в кон. I - нач. II в. по Р. Х.), эти книги в канон не вошли, хотя Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова (евр. Книга Бен-Сиры), еще долгое время пользовалась авторитетом в евр. традиции (она упом. и цитируется в раввинистических текстах 82 раза; Di Lella. 1992. P. 936), а 1-я Маккавейская книга содержит рассказ о событиях, которые привели к учреждению евр. праздника Ханука (обновления храма). Возможно, причиной было представление о том, что дух пророчества - необходимое условие для вхождения книги в канон - завершил свое действие в эпоху пророков Аггея, Захарии и Малахии.

Некоторое время в библеистике бытовало мнение, что в иудаизме рубежа эр существовали 2 канона: палестинский канон, тождественный буд. масоретскому канону, и александрийский канон грекоязычных иудеев, который лег в основу греческого ВЗ. Гипотезу об особом, александрийском каноне выдвинул И. Э. Грабе, издатель Александрийского кодекса греч. Библии, предположивший в пролегоменах к этому изданию, что в александрийской диаспоре существовал синедрион, аналогичный иерусалимскому, и что именно этот синедрион включил «дополнительные книги» в состав греч. Библии. В немецкоязычной библеистике гипотезу о том, что в эллинистической Александрии был принят канон, отличный от масоретского и включающий в себя «апокрифы», выдвинул И. З. Землер (Semler J. S. Abhandlung von freier Untersuchung des Canons. Halle, 1771. Bd. 1).

В XIX-XX вв. предположение о 2 названных канонах на рубеже эр в иудаизме было особенно распространено среди католич. исследователей, т. к. давало возможность по сути прямо возвести католич. канон к одному из 2 еврейских канонов.

Однако то, что мы знаем сейчас об александрийской диаспоре, противоречит представлению о том, чтобы канон ВЗ греч. Библии восходил к канону грекоязычного иудаизма. В егип. диаспоре огромным авторитетом пользовались 5 Книг Моисея в греч. переводе, а также (хотя и несравненно меньшим авторитетом) др. пророческие, исторические и назидательные книги евр. традиции, переведенные на греческий. Скорее всего список этих других книг не был еще закрытым.

Становление христианства совпало с таким моментом древнееврейской религиозной истории, когда канон евр. Библии еще не достиг (ни в Палестине, ни в Александрии) стадии окончательного формирования. Складывание еврейского и христианского канона шло в 2 традициях независимо - и христ. традиция, принявшая в состав Библии дополнительные книги, оказалась «снисходительнее» еврейской. Подробнее о статусе дополнительных книг в христ. Церквах см. ст. Канон библейский.

Ревизии

Как утверждает Фернандес Маркос, ревизия текстов греческой Библии началась практически сразу после завершения перевода Пятикнижия (Marcos. 2001. P. 247). «Ревизиями» в науке о С. называются редакции древнего греч. перевода, которые стремились приблизить его к МТ, а также сделать более дословным (как у Феодотиона и Акилы) или более литературным (в случае Симмаха).

Кайге

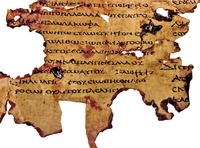

Наиболее древней из ревизий С. является т. н. ревизия кайге, засвидетельствованная уже в греч. свитке 12 Малых пророков из пещеры в Нахаль-Хевер (8HevXIIgr). Свиток датируется кон. I в. до Р. Х.

Основные черты этой ревизии, выделенные Ж. Д. Бартелеми (Barthélemy. 1963): во-первых, там, где первоначальный перевод, по-видимому, опирался на евр. оригинал, отличный от масоретского, текст из Нахаль-Хевер стал ближе к масоретскому; во-вторых, более свободный первоначальный перевод стал более буквальным; в-третьих, редактор старался использовать технику «стандартных эквивалентов», т. е. передавать одну и ту же евр. конструкцию всегда одним и тем же образом вопреки нормам греч. языка. Так, евр. частичку  (также) он всегда передает греч. καίγε; именно опираясь на эту особенность, Бартелеми и назвал ревизию, обнаруженную им в свитке 12 Малых пророков из Нахаль-Хевер, «ревизией кайге».

(также) он всегда передает греч. καίγε; именно опираясь на эту особенность, Бартелеми и назвал ревизию, обнаруженную им в свитке 12 Малых пророков из Нахаль-Хевер, «ревизией кайге».

К ревизии кайге помимо свитка Малых пророков из Нахаль-Хевер Бартелеми отнес следующие тексты.

1. Книги Руфь, Песни Песней, Плач Иеремии (либо эти книги отсутствовали в древнем греч. переводе, либо этот перевод до нас не дошел, а дошел только перевод, близкий к ревизии кайге).

2. Книга Судей в том виде, в каком она представлена в Ватиканском кодексе (кодексе В) и небольшой группе близких к нему рукописей; эту редакцию Книги Судей принято называть текстом «В-типа».

3. Два больших фрагмента Книг Царств в том виде, в к-ром они представлены в основной рукописной традиции (2 Цар 11. 1 - 3 Цар 2. 11 и 3 Цар 21 - 4 Цар).

4. Фрагменты древней ревизии С., к-рые дошли до нас под именем Феодотиона.

5. Фрагменты древней ревизии Псалтири, которые дошли до нас под названием «пятый перевод» (Quinta).

6. Тексты или фрагменты, связанные с ревизией кайге, встречаются и в др. библейских книгах, в частности в Книгах Иова и прор. Иеремии, к-рые в древнем греч. переводе были намного короче протомасоретского текста и впосл., в гекзапларной редакции (см. разд. «Гекзаплы») были дополнены Феодотионовым переводом.

7. С ревизией кайге, как показал Бартелеми, следует связать также ветхозаветные цитаты в ряде раннехрист. текстов, напр. цитаты из Малых пророков у мч. Иустина Философа.

Т. о., находка в Нахаль-Хевер дала толчок к тому, чтобы заново просмотреть уже имевшийся у ученых материал, и это привело к открытию древней редакторской/переводческой (школы или традиции), к-рая так или иначе отразилась практически на всем греч. тексте ВЗ. Однако по мере изучения этих текстов стало ясно, что это не единая редакция с четкими принципами, а целая школа, деятельность к-рой длилась, возможно, свыше столетия, или скорее даже традиция, затронувшая ряд писцовых школ. Поэтому, хотя какие-то лексические эквиваленты и переводческие приемы характерны для всех текстов группы кайге, в деталях эти тексты, их переводческая техника и стиль могут сильно разниться.

Бартелеми сближал переводческие принципы ревизии кайге с экзегетическими правилами палестинских раввинов. На этом основании он считал ревизию кайге «палестинской», не только хронологически, но и географически противопоставленной древнему греч. переводу Библии, выполненному в Египте. Однако если ревизия кайге не результат деятельности какого-то одного книжника или группы книжников, а традиция, затронувшая ряд писцовых школ, то эти школы не обязательно должны быть локализованы в одном месте. Впрочем, если верно, что утверждение авторитета протомасоретского текста на рубеже эр происходило прежде всего в Палестине, то связь редакции кайге с протомасоретским текстом может служить важным аргументом в пользу палестинской родины кайге.

Ревизии Акилы, Симмаха и Феодотиона

Раннехрист. писатели сообщают нам о 3 ревизиях С., к-рые имели место в начале нашей эры. Авторами этих ревизий они называют Акилу (᾿Ακύλας, грецизированная форма лат. имени Aquila), Симмаха (Σύμμαχος) и Феодотиона (Θεοδοτίων). Цитаты из этих ревизий дошли до нас в выдержках у церковных писателей и в заметках писцов на полях библейских рукописей; при этом и те и другие черпали сведения прежде всего из Гекзапл Оригена. В средневековых рукописях и в совр. лит-ре принято обозначать ревизии сокращениями α᾿ (Акила), σ᾿ (Симмах), θ᾿ (Феодотион). Первоначальный текст Библии, до ревизий, обозначается как ο᾿ (Септуагинта).

Сравнение с древним греч. переводом показывает, что эти ревизии представляют собой не столько новые переводы, сколько очень серьезную переработку древнего греч. перевода (возможно, промежуточным звеном была ревизия кайге).

Ревизия Феодотиона

Тексты, которые приписываются Феодотиону, по большей части исходя из их переводческой техники, следует связать со школой (традицией) кайге. Однако ревизия кайге, как следует, в частности, из свитка из Нахаль-Хевер, имела место на 2 столетия раньше, чем традиц. даты жизни Феодотиона - кон. II в. по Р. Х. Иными словами, тексты кайге (в тех случаях, когда они противостояли основной рукописной традиции С.) по какой-то причине были известны раннехрист. писателям под именем Феодотиона. В совр. научной лит-ре ревизии кайге и Феодотиона часто объединяются вместе под общим названием «кайге-Феодотион».

Там, где цитаты, приписанные Феодотиону, отличаются по переводческой технике от кайге, можно предполагать, что атрибуция их возникла у Оригена или в средневек. рукописях по ошибке - напр., из-за того, что сокращение θ᾿ (= Феодотион) понималось как сокращение θ᾿ - еп. Феодорит Кирский, толкователь Библии (1-я пол. V в.).

Достоверных сведений о самом Феодотионе практически нет, спорно даже время его жизни. Традиционно (согласно свт. Епифанию Кипрскому) временем его жизни считают кон. V в. Бартелеми, предполагая, что Феодотион был реальным историческим лицом и подлинным создателем рецензии кайге, предложил отождествить его с иудейским раввином Йонатаном бен Уззиелем (1-я пол. I в.), к-рый был учеником Гиллеля и, согласно более поздней иудейской традиции, автором «Таргума Ионафана». Однако это предложение не нашло поддержки в совр. науке о С.

Феодотиону традиционно приписывается (напр., блж. Иеронимом) также и тот перевод Книги прор. Даниила, более буквальный и более близкий к МТ, к-рый уже к IV в. по Р. Х. вытеснил из церковного употребления древний греч. перевод этой книги. Однако в ряде работ (Schmitt. 1966; McLay. 1998) было показано, что на самом деле «Феодотионов» Даниил имеет мало общего с переводческими принципами школы кайге и Феодотионовых фрагментов Гекзапл. Чтобы избежать неверных, как становится ясно, ассоциаций с историческим Феодотионом (кем бы он ни был), в совр. лит-ре о С. часто обозначают «Феодотионов» текст Даниила просто как «θ-текст» или «Th-текст» (оставив от имени Феодотиона только начальную букву).

Цитаты из «Феодотионова» Даниила встречаются в НЗ, в «Пастыре» Ермы, у ранних христ. писателей (см. неполный список в: Marcos. 2001. P. 144). Поскольку эти тексты относятся к более раннему времени, чем то, к-рым принято было датировать жизнь и деятельность исторического Феодотиона, то ученые нередко говорили о «прото-Феодотионовой» ревизии, которая нашла отражение в этих цитатах. После открытия редакции кайге не осталось сомнений в Феодотионовом авторстве «Феодотионова» Даниила и этот последний термин вышел из употребления.

Акила

Эволюцию переводческой техники греч. версий Библии можно описать как постоянное стремление к большему буквализму: на уровне синтагматики каждому слову евр. текста должно соответствовать в тексте перевода одно и только одно слово; на уровне парадигматики каждая лексема евр. языка должна всегда передаваться одним и тем же греч. эквивалентом. Одновременно с отказом от более свободной переводческой техники наблюдается и тенденция ко все большей ориентации на протомасоретский текст, а не на иные формы библейского текста.

Эти тенденции наличествуют уже в переводе исторических и пророческих книг (примерно II в. до Р. Х.), если рассматривать их на фоне греч. Пятикнижия. Они выражены еще сильнее в текстах, связанных с ревизией кайге-Феодотиона (приблизительно 2-я пол. I в. до Р. Х.). До своего логического конца они доходят в ревизии Акилы (нач. II в. по Р. Х.) и в переводе Екклесиаста (который мн. ученые связывают со школой Аквилы).

Самая подробная, но крайне сомнительная биография Акилы содержится у свт. Епифания Кипрского (Epiph. De mensur. et pond. 14-16). Акила, родом из Синопа Понтийского, был, согласно свт. Епифанию, родственником имп. Адриана. Адриан (117-138 по Р. Х.) поручил ему надзор за строительством нового города - Элия Капитолина - на месте разрушенного Иерусалима. В Иерусалиме Акила познакомился с проживавшими там христианами, преемниками апостолов, и крестился, но затем был отлучен от Церкви, т. к. не хотел оставить занятия астрологией. Тогда он проклял христианство, принял обрезание, выучил евр. язык и сделал новый перевод евр. Писания на греческий.

Евр. источники подтверждают, что «прозелит Акилас» (

) переводил Библию; сообщается, что рабби Элиезер и рабби Иехошуа (1-я пол. II в. по Р. Х.) одобрили его перевод (Иерусалимский Талмуд. Мегилла. 1. 8). Это сообщение, независимо от его историчности, может служить важным аргументом в пользу авторитета перевода Акилы у иудеев: рабби Элиезер и рабби Иехошуа, ученики раббана Йоханана бен Заккая (к-рый стал во главе синедриона после падения Иерусалима и основал «академию» в Явне), и учителя рабби Акивы, изображаются в Талмуде как величайшие раввинистические авторитеты в своем поколении и как непримиримые антагонисты. Их согласие должно означать, что перевод Акилы одобрен единогласно. Буквализм перевода Акилы близок к подходу, характерному для раввинистической экзегезы. Христ. источники также сообщают, что перевод Акилы пользовался авторитетом у иудеев (ср. впрочем, более осторожную позицию: Labendz J. R. Aquila's Bible Translation in Late Antiquity: Jewish and Christian Perspectives // HarvTR. 2009. Vol. 102. N 3. P. 353-388).

) переводил Библию; сообщается, что рабби Элиезер и рабби Иехошуа (1-я пол. II в. по Р. Х.) одобрили его перевод (Иерусалимский Талмуд. Мегилла. 1. 8). Это сообщение, независимо от его историчности, может служить важным аргументом в пользу авторитета перевода Акилы у иудеев: рабби Элиезер и рабби Иехошуа, ученики раббана Йоханана бен Заккая (к-рый стал во главе синедриона после падения Иерусалима и основал «академию» в Явне), и учителя рабби Акивы, изображаются в Талмуде как величайшие раввинистические авторитеты в своем поколении и как непримиримые антагонисты. Их согласие должно означать, что перевод Акилы одобрен единогласно. Буквализм перевода Акилы близок к подходу, характерному для раввинистической экзегезы. Христ. источники также сообщают, что перевод Акилы пользовался авторитетом у иудеев (ср. впрочем, более осторожную позицию: Labendz J. R. Aquila's Bible Translation in Late Antiquity: Jewish and Christian Perspectives // HarvTR. 2009. Vol. 102. N 3. P. 353-388).

По-видимому, именно желанием дистанцироваться от христианства вызван перевод евр.  помазанник не словом χριστός (прилагательное от глагола χρίω - помазывать), а словом ἠλειμμένος (прилагательное от практически синонимичного глагола ἀλείφω - помазывать) - в христ. общинах слово χριστός уже стало фактически 2-м именем Иисуса.

помазанник не словом χριστός (прилагательное от глагола χρίω - помазывать), а словом ἠλειμμένος (прилагательное от практически синонимичного глагола ἀλείφω - помазывать) - в христ. общинах слово χριστός уже стало фактически 2-м именем Иисуса.

Симмах

Согласно Евсевию Кесарийскому, Симмах принадлежал к «ереси» эвионитов (иудействующих христиан) (Euseb. Hist. eccl. VI 17). Свт. Епифаний пишет, что Симмах жил во времена имп. Вера (Луций Вер, соправитель Марка Аврелия, 161-169 гг.; таково чтение сир. версии Епифания; греч. версия предлагает менее правдоподобное чтение - «Севера» (193-211)), и был самаритянином, который обратился в иудаизм и «был обрезан по второму разу» (Epiph. De mensur. et pond. 14).

Перевод Симмаха был менее буквальным, чем перевод Акилы и кайге-Феодотиона, более того, в ряде случаев Симмах явно стремится приблизить текст греч. Библии к лит. стандартам. В этом отношении его перевод представляет собой отход от той тенденции ко все возрастающему буквализму, к-рая характерна для переводов и ревизий II в. до Р. Х.- II в. по Р. Х., и нашла свое логическое завершение у Акилы. В соответствии с греч. вкусом и как полная противоположность тенденции др. ревизий Симмах стремится варьировать греч. переводы одного и того же евр. слова.

Распространения ни в христианских, ни в иудейских общинах перевод Симмаха, как кажется, не получил, но ряд исследователей отмечает, что перевод Симмаха повлиял на Вульгату блж. Иеронима (Cannon. 1927; Ziegler. 1971; Salvesen. 1991). Видимо, переводческая техника Симмаха оказалась близка переводческим принципам блж. Иеронима.

Судьба С. в иудаизме

Псевдоэпиграфическое «Послание Аристея», его пересказы у Иосифа Флавия и Филона Александрийского свидетельствуют, что греч. Библия была принята еврейской диаспорой как верная копия оригинала. Для Филона С.- боговдохновенный текст, а переводчики - «не переводчики, но иерофанты и пророки» (Philo. De vita Mos. 2. 40). Характерно, что сам Филон - величайший мыслитель александрийской диаспоры - еврейского языка, по-видимому, не знал. Т. о., в Египте возник иудаизм, в центре к-рого был не еврейский, а греч. текст Библии.

Греч. переводы Библии читали не только в диаспоре, но и в Палестине; об этом свидетельствуют фрагменты греч. перевода, найденные в пещерах Мёртвого м., причем если свиток 12 Малых пророков из Нахаль-Хевер представляет собой ревизию древнего греч. перевода, то фрагменты Пятикнижия, найденные в самом Кумране, очень близки к тому, как ученые реконструируют первоначальный перевод и, возможно, даже отражают его точнее, чем какие бы то ни было др. текстовые свидетельства (см. разд. «Библейские рукописи» в ст. Рукописи Мёртвого моря).

Гебраизирующие ревизии говорят о том, что у знающих евр. язык время от времени появлялось желание приблизить греч. перевод Библии к МТ, но не сохранилось никаких свидетельств того, что более ранние тексты при этом осуждались или обличались. Начиная с мч. Иустина Философа, греч. христ. писатели полемизируют с ревизиями С., обвиняя их в антихрист. направленности (хотя при этом не отвергают их полностью, а подчас даже используют в экзегезе). Неочевидно, однако, что иудеи первых веков по Р. Х. как-то специально отвергали или осуждали С.

Ситуация была несимметричной: для христ. теолога было принципиально важно, чтобы отрывок Мф 1. 23 (τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρ ἕξει - Все это было, чтобы свершилось сказанное Господом через пророка: «Се, Дева во чреве зачнет…») соответствовал тексту прор. Исаии. Он действительно соответствовал тексту прор. Исаии в С., но не в ревизиях, где стояло ἰδοὺ ἡ νεᾶνις ἐν γαστρ ἕξει - Се, молодая во чреве зачнет. Поэтому ревизии (по крайней мере ревизии Ис 7. 14) были для христ. экзегета неприемлемы.

Однако для иудея в отличие от христ. теолога разница между греч. переводами не была столь принципиальной: как παρθένος С., так и νεᾶνις ревизии одинаково не ассоциировались у него с Богородицей.

В целом ряде текстов раввинистического иудаизма - в мидрашах, в Талмуде - встречается вполне уважительный пересказ легенды из «Послания Аристея».

Рукописные традиции и легенда о 72 толковниках воспринимались по-разному. Вероятно, как в евр. среде, так и в христ. общинах «переводом семидесяти двух» могли также называть и греч. библейские тексты, не имеющие отношения к первоначальному греч. переводу.

Поворотным моментом в судьбе всего грекоязычного иудаизма стала гибель егип. диаспоры в ходе неудачного восстания против Рима (115-117). Хотя грекоязычные общины и продолжали существовать по всему Средиземноморью, но богатейшая лит-ра александрийского иудаизма, включая в т. ч. и Филона, была забыта и дошла до нас лишь благодаря христ. переписчикам. Из разнообразных «иудаизмов», существовавших на рубеже эр выжил лишь раввинистический вариант иудаизма с довольно жесткими рамками и правилами. Постепенно складывается норма, согласно которой в центре евр. богослужения находятся еврейский текст Библии и молитвы на еврейском языке - независимо от того, на каком языке община говорит в быту.

С течением времени, вероятно под влиянием того, что «перевод Семидесяти» постоянно упоминался христ. полемистами, он все больше ассоциировался в евр. среде не с ее собственным евр. наследием, а с христианством. Уже в послеталмудическую эпоху (ок. VIII в.?) в трактате «Сефер Тора» (один из т. н. неканонических трактатов, печатающихся в приложении к Вавилонскому Талмуду) говорится: «Не пишем (Тору) ни (древним) еврейским (шрифтом), ни мидийским, ни эламским, ни греческим. Семьдесят старцев написали Тору для Толмая-царя греческим письмом. Для Израиля это был столь же черный день, как день, когда был сделан (золотой) телец. Ибо Тора не могла быть переведена адекватно» (Сефер Тора. 1. 8).

С. в христианской рукописной традиции. Гекзаплы. «Лукианова редакция»

Про бытование текстов ВЗ в раннехрист. среде нам известно очень мало. Ветхозаветные цитаты в НЗ в большинстве случаев (но не всегда) следуют С. (OG). Там, где они отличны от С. (OG) и близки к МТ, следует скорее предполагать цитирование какой-то несохранившейся ревизии, чем непосредственный перевод с евр. языка.

Можно предполагать, что в раннехрист. общинах тексты ВЗ циркулировали не только (а может быть, даже и не столько) в виде рукописей отдельных библейских книг, сколько в виде тематических подборок-хрестоматий. Такие хрестоматии - их принято называть Testimonia (Свидетельства) или Florilegia (Цветочки) - известны нам из средневек. христ. традиции. Отрывки такого рода хрестоматий найдены в Кумране.

Разнобой в рукописях С., усиливавшийся путаницей «первоначального перевода» с ревизиями, привел к ситуации, к-рую описал Ориген в Комментарии к Евангелию от Матфея: «Имеются очень большие расхождения в рукописях, отчасти происходящие от небрежения писцов, отчасти - от их неуместного дерзновения... отчасти - из-за тех, кто, исправляя рукопись, что-то добавлял или опускал в соответствии со своими мнениями».

Обращение Оригена к евр. тексту Библии (Евсевий Кесарийский и блж. Иероним свидетельствуют, что Ориген выучил для этого евр. язык - ср.: Euseb. Hist. eccl. VI 16. 1; Hieron. De vir. illustr. 54; Idem. Ep. 39. 1) не могло не показать наличие еще более серьезных различий между греч. рукописями и евр. Библией, т. к. к III в. по Р. Х. в евр. традиции окончательно победил протомасоретский текст, далеко не везде соответствующий предполагаемому Vorlage С.

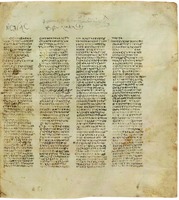

Во время пребывания Оригена в Кесарии (30-40-е гг. III в.) он осуществил колоссальную работу по сведению вместе евр. текста и всех доступных ему греч. версий. Результат этой работы - ВЗ в 6 колонок - принято называть гекзаплами или гекзаплой (Hexapla, τὰ ξαπλᾶ, букв.- шестичастные). Первую колонку гекзапл, согласно еп. Евсевию, свт. Епифанию и блж. Иерониму, занимал евр. текст, 2-ю - евр. текст, записанный греч. буквами (бесценная информация для гебраистов, восстанавливающих домасоретское произношение евр. текста), 3-ю - версия Акилы, 4-ю - версия Симмаха, 5-ю - С., 6-ю - Феодотиона. В некоторых случаях (напр., в псалмах) добавлялись еще дополнительные колонки для иных, безымянных греч. версий, обнаруженных Оригеном: в 7-ю колонку была помещена т. н. quinta (т. е. пятая греч. версия), а в 8-ю - т. н. sexta (шестая греч. версия); в таком случае гекзаплы становились октаплами (восьмичастными).

Объем Гекзапл был огромен. Суит, исходя из того, что текст Гекзапл примерно в 5 раз больше, чем текст греч. Библии, представленный в Ватиканском или Синайском кодексах, предполагает, что Гекзаплы должны были занимать порядка 6,5 тыс. страниц. Впрочем, в примечании он оговаривает, что, если каждый колон состоял из одного слова (как в палимпсесте из Каирской генизы), эта оценка должна быть сильно увеличена (Swete. 1900. P. 281). Фернандес Маркос повторяет оценку Ф. Филда, согласно к-рой Гекзаплы должны были занимать порядка 50 томов (Marcos. 2001. P. 210). Предполагают, что одновременно с Гекзаплой уже самим Оригеном была создана сокращенная (без 2 первых евр. колонок) версия Гекзапл - Тетраплы (τὰ τετραπλᾶ - четырехчастные).

Вряд ли кто-нибудь в поколениях, следующих за Оригеном, предпринимал попытки создать полную копию Гекзапл. У средневек. христ. писателей встречаются лишь ссылки на Гекзаплы и изредка цитаты. Однако в кон. XIX в. были обнаружены фрагменты 2 рукописей, к-рые некогда содержали в себе Псалтирь в виде параллельных колонок Гекзапл (палимпсест из Каирской генизы, VII в., и т. н. фрагменты кард. Дж. Меркати, IX-X вв.). Не случайно, что оба дошедших до нас списка Гекзапл - это списки псалмов. Псалтирь была самой читаемой и изучаемой книгой ВЗ в христ. традиции, это подогревало и интерес к ее тексту. Менее популярные книги, такие как Левит, возможно, вообще существовали лишь в Оригеновом экземпляре Гекзапл и более никогда не переписывались.

Оригинал Гекзапл хранился в кесарийской б-ке. Там его видел и обращался к нему блж. Иероним в кон. IV в. Дальнейшая судьба Гекзапл неясна, скорее всего они погибли при взятии Кесарии арабами в 1-й пол. VII в.

Гекзаплы были для Оригена не самоцелью, а средством для того, чтобы создать «правильную» версию текста С. По мнению Оригена, он эту задачу выполнил: «С Божьей помощью мы смогли исцелить разноголосицу в рукописях Ветхого Завета, используя другие редакции в качестве мерила. Что касается тех мест у Семидесяти, которые вызывают смущение из-за разноголосицы рукописей, мы принимали решение о них, опираясь на другие редакции: то, что было с ними согласно, мы оставляли; какие-то места выделяли обелами как отсутствующее в еврейском тексте (не дерзая полностью удалить); какие-то снабжали астерисками, чтобы было ясно, что здесь мы добавили из других версий, сообразно еврейскому, текст отсутствовавший у Семидесяти» (Orig. In Matth. comm. 15. 14).

Иными словами, Ориген использовал при редактировании С. т. н. Аристарховы знаки: обел (которым он отмечал «минусы» евр. текста по отношению к С.) и астериск (которым он отмечал «плюсы» евр. текста по отношению к С.). Эти знаки были впервые введены в употребление александрийскими учеными, занимавшимися изданием Гомера, в III-II вв. до Р. Х.

«Плюсы» евр. текста, отсутствовавшие в С., Ориген восполнял по имевшимся у него гебраизирующим ревизиям (как правило, по «Феодотиону»). Собственных переводов с евр. языка он не делал (возможно, он не знал достаточно хорошо евр. язык).

К Гекзаплам Оригена восходят рукописи греч. Библии т. н. Оригеновой редакции. Их отличительные черты - наличие вставок из ревизий там, где в евр. тексте были «плюсы» по сравнению с С., и наличие Аристарховых знаков. Впрочем, рукописи Оригеновой редакции сильно разнятся по качеству: писцы часто забывали выписывать Аристарховы знаки или путали астериск с обелом. Нек-рые писцы частично следовали Оригеновой редакции, частично - до-оригеновым рукописям. Иными словами, хотя Ориген ставил своей задачей «исцелить» разнобой в рукописях С., на самом деле он лишь на неск. порядков увеличил его.

Отдельные чтения ревизий из Гекзапл переписывались в средние века на полях библейских манускриптов - в т. ч., что неожиданно, и на полях таких манускриптов, к-рые сами не относятся к рукописям Оригеновой традиции, но, видимо, сличались с ними.

По свидетельству блж. Иеронима, Ориген был не единственный, кто предпринимал попытки отредактировать греч. ВЗ. Блж. Иероним пишет: «Александрия и Египет славят Исихия как автора своей Септуагинты, Константинополь и земли вплоть до Антиохии чтут списки мч. Лукиана, а территории Палестины, лежащие между этими двумя областями, читают кодексы, которые составил Ориген, а распространили Евсевий и Памфил. Так весь мир сам с собой в раздоре из-за этих трех разновидностей» (Hieron. Praef. in Paralip.). Надо, однако, иметь в виду, что блж. Иероним отнюдь не стремился дать объективное изложение истории С., его цель была полемическая - показать, что в отличие от канонического евр. текста текст греч. Библии не един, подвергался многочисленным правкам и служит предметом раздора.

Что касается Исихия Александрийского, известен ряд егип. церковных деятелей, к-рые носили это имя, но трудно сказать, кого из них блж. Иероним имел в виду. В библейских цитатах у александрийских отцов Церкви нет указаний в пользу того, что в Египте существовала какая-то особая александрийская редакция текста ВЗ.

Несравненно больше оснований считать, что у антиохийских церковных писателей (прежде всего свт. Иоанна Златоуста и Феодорита Кирского) бытовала особая антиохийская редакция С. Именно ее, надо полагать, блж. Иероним и связывал с именем мч. Лукиана, казненного во время гонений в 312 г. Наиболее ярко отличие антиохийской (Лукиановой) версии С. от др. рукописных традиций греч. Библии проступает в исторических книгах. Особенности антиохийской редакции были выявлены в отдельных группах рукописей пророческих книг, Книги Иова, Маккавейских книг и Книг Ездры. Напротив, в Пятикнижии черт специфически антиохийской редакции не прослеживается.

Отдельные чтения, характерные для антиохийского текста, встречаются намного раньше, и это дает некоторым исследователям основание говорить о До-лукиановой, или Протолукиановой, версии С., к-рая существовала, быть может, уже в I в. по Р. Х., а впосл. легла в основу собственно Лукиановой, т. е. антиохийской, версии.

Слова блж. Иеронима: «Константинополь и земли вплоть до Антиохии чтут списки Лукиана Мученика» (ср.: Idem. Adv. Rufin. 3; Idem. Praef. in Paralip. // PL. 28. Col. 1324),- воспринимались на раннем этапе исследования греч. Библии как свидетельство того, что к-польский текст С.- это и есть Лукианова редакция.

Ральфс пишет в издании Псалмов: «Рецензия антиохийского пресвитера Лукиана, основателя антиохийской экзегетической школы, возникшая, по-видимому, в последней четверти 3 в. (L), представлена во множестве поздних манускриптов. Распространенная уже около 400 г. от Константинополя до Антиохии, она в течение столетий вытеснила все остальные формы текста и стала единственным официальным текстом грекоязычного христианского мира» (Rahlfs. 1931. S. 60). Ральфс имеет в виду в этом абзаце, что рукописная традиция греч. Псалтири в средне- и поздневизантийскую эпоху становится унифицированной (хотя, конечно, не до такой степени, как МТ). Эта унификация связана с ролью Псалтири в богослужении и во время келейной молитвы. Псалтирь постоянно была на слуху у клириков и благочестивых мирян, мн. монахи знали ее наизусть - и это не могло не привести к выравниванию разных текстуальных традиций по образцу наиболее авторитетной, а именно к-польской.

Вопрос лишь в том, можно ли к-польскую традицию Псалтири так напрямую связывать со сщмч. Лукианом Антиохийским. Совр. наука далеко не так в этом уверена, как Ральфс. А. Питерсма (Pietersma. 1978) справедливо замечает: «Действительно ли мночисленная семья манускриптов, обозначенная Ральфсом как L, связана с Лукианом Антиохийским - неясно. Даже поверхностное сравнение показывает, что эта семья в Псалтири не обладает характерными признаками Лукиановой рецензии Книг Самуила и Царей. Возможно, пока не будет проведено более полного исследования, стоило бы вместо введенного Ральфсом L говорить просто о «византийском тексте Псалтири»».

Крупнейший рус. славист нач. XX в. И. Е. Евсеев усваивал «Лукиановой редакции» титул «восточной Вульгаты»: «Восточное Православие в громадном большинстве своих представителей в церковном употреблении держалось по традиции текста этой восточной Вульгаты с начала IV века и до… начала утраты традиционного инстинктивного преклонения пред заветами исконного Православия под влиянием латинской схоластики в наших духовных сферах». Поскольку «святые Кирилл и Мефодий приняли официальное поручение от Константинопольской Церкви просветить моравских славян по восточному обряду», кирилло-мефодиевский слав. перевод становится у Евсеева важнейшим свидетельством «восточной Вульгаты» (Евсеев. 1911. С. 445-450).

Следует, однако, признать, что концепция Евсеева не соответствует современной науке о С. Как мы видели выше, специфическая антиохийская редакция однозначно и четко выделяется преимущественно в исторических книгах ВЗ (в 5 рукописях) и вряд ли может претендовать на роль «восточной Вульгаты». Сравнение славянских рукописей Книг Царств с «лукиановскими» манускриптами греч. Библии не выявило в слав. текстах, будь то четьих или паримийных, черт особой близости к «лукиановской» редакции (Алексеев. 1999. С. 84).

Издания

Уже в кон. XV в. в Италии вышло в свет несколько изданий греч. Псалтири (первое - в Милане в 1481). Первыми изданиями полной греч. Библии стали т. н. Альдина (Aldina), вышедшая в изд-ве Альда Мануция в Венеции в 1518 г. и Комплютенская полиглотта (Complutensis), многоязычная Библия, изданная в испан. г. Алькала (ныне Алькала-де-Энарес, Испания) (Complutum) в 1514-1520 гг. В основе этих изданий лежали поздние греч. минускулы.

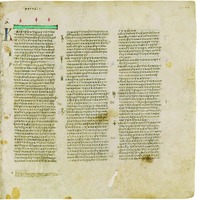

Важнейшей вехой в истории издания С. стала «Сикстинская Септуагинта» или «Сикстинская греческая Библия» (Sixtina), названная так потому, что получила разрешение на издание (imprimatur) от папы Сикста V. Она была издана в Риме в 1586-1587 гг.; ее иногда называют «Римская Септуагинта». В основу ее лег Ватиканский кодекс IV в. Это древнейший дошедший до нас более или менее целым кодекс греч. Библии (утраты касаются прежде всего Книги Бытия - утеряны первые 46 глав - и Псалтири - утеряны Пс 105. 27 - 137. 6); большинство последующих изданий С. следовали в этом отношении за Сикстинской греческой Библией.

В 1707-1720 гг. под ред. Грабе в Оксфорде был издан др. древний кодекс греч. Библии - Александрийский кодекс (V в.). Тома 1 и 4 вышли еще при жизни Грабе, тома 2 и 3 - посмертно. Издание Грабе было переиздано И. Я. Брейтингером в Цюрихе в 1730-1732 гг.

Во 2-й пол. 10-х гг. XIX в., когда в Греции стало шириться движение за освобождение от османского ига, греч. диаспора в России совместно с Российским Библейским обществом взялась за подготовку издания греч. Библии для духовной поддержки патриотов. Оно вышло в свет в сент. 1821 г., как раз спустя неск. месяцев после начала греч. войны за независимость. Большая часть тиража была переправлена в Османскую империю и в греч. города. Уважение к этому изданию в Греции было настолько велико, что когда после обретения независимости в Афинах было осуществлено новое издание греч. ВЗ, оно было перепечатано с Московского и озаглавлено «῾Η Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς ῾Εβδομήκοντα. ᾿Εκ τοῦ ἐν Μόσχα, ἀδεία τῆς ἱερᾶς διοικούσης Συνόδου πασῶν τῶν ῾Ρωσσιῶν, ἐκτυπωθέντος ἀρχαίου ἀλεξανδρινος Κώδηκος Μετατυπωθεῖσα» (Ветхий Завет согласно Семидесяти. Напечатан по древнему Александрийскому кодексу, изданному в Москве по благословению священного правящего Синода всех россиян). В основе Московского издания лежало издание Брейтингера. То, что в Московском и Афинском изданиях предпочтение отдано Александрийскому кодексу, было обусловлено отчасти тем, что Александрийский кодекс ближе к поздним визант. минускулам и тем самым к слав. Библии, но также в немалой степени и тем, что словосочетание «Ватиканский кодекс» имело негативные для правосл. издателей ассоциации с Ватиканом как центром католицизма.

В 1798-1827 гг. в Оксфорде под ред. Р. Холмса и Дж. Парсонса вышло 5-томное издание греч. ВЗ (иногда его называют Оксфордская Септуагинта). В основе его лежит Ватиканский кодекс, но в обширном критическом аппарате издатели учли основные предшествующие издания, свыше 300 рукописей, а также дочерние переводы и свидетельства визант. отцов. Именно издание Холмса и Парсонса заложило основы той системы обозначения рукописей С., к-рая в наст. время стала общепринятой.

С 1906 г. в Кембридже стало выходить в свет новое издание (обычно называемое Кембриджская Септуагинта или Большая Кембриджская Септуагинта - для отличия от более скромного издания Суита), под ред. А. И. Брука, Н. Маклейна и. Теккерея. Текст основан на Ватиканском кодексе. Это многотомное издание задумывалось как охватывающее весь греческий ВЗ и содержащее обширный и совр. критический аппарат. Однако в свет вышло лишь 9 томов: Пятикнижие (в 3 томах), Книги Иисуса Навина, Судей, Руфи, Царств, Паралипоменон, греч. Книга Ездры, Ездра-Неемия, Есфири, Иудифи и Товита. Последний, 9-й, том появился в 1940 г.

Издания С. XIX - нач. XX в. были дипломатическими - т. е. воспроизводили текст какой-то одной рукописи (как правило, Ватиканского кодекса) с учетом др. рукописей в критическом аппарате. В противоположность этим изданиям в кон. XIX в. Лагард пришел к выводу о необходимости критического издания С.- т. е. такого, к-рое, не следуя какому бы то ни было одному манускрипту, стремилось бы с наибольшей точностью восстановить первоначальный текст С.

В 1908 г. Ральфс основал в Гёттингене Ин-т Септуагинты (Septuaginta-Unternehmen), задачей к-рого стала публикация критических изданий книг греч. ВЗ. Сам Ральфс при жизни подготовил для гёттингенского проекта книги Бытие (1926) и Псалтирь (1931). В наст. время оба тома считаются устаревшими; новое издание греч. кн. Бытие в Гёттингенской серии выпустил Дж. У. Уэверс в 1974 г.; нового издания Псалтири, несмотря на критику в адрес издания, подготовленного Ральфсом, нет.

К наст. времени в Гёттингенской серии выпущены следующие книги С.: все книги Пятикнижия, Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, 12 Малых пророков, Псалтирь, Иов, Руфь, Есфирь, Екклесиаст, Плач Иеремии, Даниил, 2 Книги Ездры, 2-я Книга Паралипоменон; из числа книг, не входящих в евр. канон: Иудифь, Товит, 3 книги Маккавейские, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса, сына Сирахова, Псалмы Соломона.

В 2015-2016 гг. Ин-т Септуагинты был преобразован в Комиссию Гёттингенской академии наук по изданию и исследованию С. В ближайшие годы, как явствует из доклада Ф. Альбрехта, координатора работы этой комиссии, планируется выпустить издания Песни Песней Соломона, 4-й Маккавейской книги, Книги Судей, 1-4-й Книг Царств и 1-й Паралипоменон (Albrecht. 2021. P. 62). Издание Книг Иисуса Навина и Притч относится к более отдаленному будущему. Работа над полным критическим изданием Псалтири, учитывая огромный рукописный материал, может занять более десятилетия.

Уже вскоре после основания Ин-та Септуагинты стало понятно, что проект полноценного критического издания С. затягивается на мн. годы. Поэтому в 1935 г. Ральфс выпустил в свет упрощенное критическое издание всего греч. ВЗ, основанное на ограниченном числе манускриптов (прежде всего на унциальных кодексах: Ватиканском, Александрийском и Синайском). Его часто называют «Малая гёттингенская Септуагинта» (или просто «Ральфс») в отличие от большого многотомного проекта. Это издание стало настолько распространено, что часто, когда говорят «Септуагинта», имеют в виду именно издание Ральфса 1935 г.

В 2006 г. вышло новое издание Малой гёттингенской Септуагинты, в к-ром Р. Ханхарт, преемник Ральфса на посту руководителя Ин-та Септуагинты, внес нек-рые уточнения в подстраничный критический аппарат, изменения основного текста незначительны и касаются преимущественно диакритики и опечаток.