Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

СЕВАСТИЙСКИЕ МУЧЕНИКИ, 40

Греческая традиция

Древнейшие источники

Самым ранним текстом, связанным с почитанием С. м., считается «Завещание 40 мучеников» (BHG, N 1203). Авторами «Завещания...» названы «Христовы узники» Мелетий, Аетий (Аэций) и Евтихий, выступавшие от имени приговоренных к смерти христиан; сочинение адресовано клирикам и мирянам «по всем городам и селениям». В начале изложено требование С. м., чтобы их сожженные останки были переданы пресв. Проиду и членам его общины для захоронения в сел. Сарим близ г. Зелы (визант. Зилы, ныне Зиле, иль Токат, Турция). Угрожая адресатам божественной карой, С. м. строго запрещали разделять их прах. Во 2-й части приведено нравственное наставление, адресованное некоему Криспину (по мнению ряда исследователей, Криспину и Гордию). После этого приведены приветствия авторов знакомым клирикам и родственникам. «Завещание...» завершается перечнем имен «40 братьев»: Мелетий, Аетий, Евтихий, Кирион, Кандид, Ангий, Гаий, Худион, Ираклий, Иоанн, Феофил, Сисиний, Смарагд, Филоктимон, Горгоний, Кирилл, Севериан, Феодул, Никалл (Николай), Флавий, Ксанфий, Валерий, Исихий, Дометиан, Домн, Илиан, Леонтий, называемый также Феоктистом, Евноик, Валис (Валент), Акакий, Александр, Викратий, называемый также Вивианом, Приск, Сакердон, Екдикий (Екдит), Афанасий, Лисимах, Клавдий, Илий и Мелитон. «Завещание...» написано простым языком, без риторических приемов и украшений. Согласно распространенному мнению, текст действительно был составлен С. м. перед казнью (напр.: Franchi de' Cavalieri. 1928. P. 173-180; Karlin-Hayter. 1991. P. 289-290). Однако совр. исследователи чаще всего рассматривают «Завещание...» как произведение, состоящее из 2-4 частей, созданных в разное время; окончательная редакция относится примерно к сер. IV в. (Märtyrerliteratur. 2015. S. 303-304; Mitchell. 2019). Непосредственным поводом для составления текста, по-видимому, был спор о правомерности разделения мощей С. м., к-рое широко практиковалось уже в IV в. Реликвии С. м. находились в разных местах, в т. ч. у частных лиц. По свидетельству свт. Григория Нисского, еще в 40-х гг. IV в. его мать Емилия получила частицу мощей С. м. и построила для их хранения небольшой мартирий в своем сельском имении (см.: Maraval. 1999. P. 197-198). Т. о., авторы «Завещания...» стремились пресечь укоренившийся обычай разделять и переносить в разные места мощи мучеников.

Более подробные сведения о С. м. содержатся в анонимном Мученичестве (BHG, N 1201), составленном предположительно в IV-V вв. в Севастии (ныне Сивас, Турция). Согласно этому произведению, во время правления имп. Лициния (правил вост. частью Римской империи в 313-324) и наместника Агриколая особую славу за свое мужество и многочисленные победы снискал отряд из 40 воинов-христиан, к-рые происходили из разных мест Каппадокии. Когда начались гонения на христиан, Агриколай велел схватить воинов и доставить их на допрос. Наместник принуждал христиан совершить жертвоприношения, обещая за это наградить их еще большими почестями, в противном же случае грозил лишить воинского достоинства и подвергнуть суровому наказанию. С. м. отказались подчиниться Агриколаю и исповедали Христа, после чего их заключили в темницу, дав время на то, чтобы обдумать свое решение. Во время ночной молитвы воинам явился Спаситель и призвал их быть стойкими в вере до самой смерти. После 2-го допроса С. м. за отказ принести жертвы идолам снова бросили в темницу, где один из них, по имени Кирион, призывал товарищей крепиться и мужественно переносить страдания. Через 7 дней в Севастию из Кесарии Каппадокийской (ныне Кайсери, Турция) прибыл военачальник (дукс) Лисий, чтобы вместе с Агриколаем судить воинов. Накануне допроса Кирион ободрял товарищей, напоминая им о военных победах, к-рые они одержали с помощью Божией. Теперь же он призывал их сразиться с 3 злейшими врагами - сатаной, дуксом и наместником, также уповая на Бога. Поскольку Лисий с Агриколаем и в этот раз не смогли принудить воинов принести жертву, они приказали побить христиан камнями, но удары чудесным образом поразили самих мучителей. С. м. вновь посадили в темницу, где после молитвы воинам явился Христос и укреплял их. На 9-й день Агриколай вынес приговор С. м.: т. к. в то время было очень холодно, он приказал поставить обнаженных воинов посреди озера и охранять их, а на берегу растопить баню, чтобы, если кто-либо из осужденных изменит свое решение, он смог бы отогреться в ней. С вечера до глубокой ночи С. м. терпели страшные мучения; один из них не выдержал пытки и вбежал в баню, но тотчас умер из-за сильного жара. Оставшиеся скорбели о своем товарище, к-рый т. о. погубил и душу и тело, и горячо молились Богу. В 3-м часу ночи появилось солнце и прогрело воздух и воду в озере. Пораженный чудом, один из стражников уверовал во Христа. Он скинул с себя одежды, добровольно вошел в озеро, тем самым восполнив число С. м. Утром правители приказали вытащить мучеников на берег и палками перебить им голени. Вознеся Богу молитвы, все они скончались, кроме самого молодого, по имени Мелитон. Правители приказали погрузить тела воинов на повозки и отвезти на берег реки, а Мелитона оставить, поскольку посчитали, что он выживет. Видя это, мать Мелитона, желая, чтобы ее сын удостоился вместе с другими славы мучеников, понесла его на плечах вслед за повозками, и он умер у нее на руках. Правители, опасаясь, что христиане заберут тела С. м., сожгли их, а прах бросили в реку. Через 3 дня еп. Петру было откровение, что останки мучеников целы. Вместе с благочестивыми клириками епископ ночью пришел к реке, увидел, что прах С. м. светится в воде, подобно звездам, собрал его и положил в ларец (по-видимому, речь идет о сщмч. Петре I, еп. Севастийском, пострадавшем в нач. IV в.; о нем упом. в греч. версии Мученичества свт. Григория Просветителя; см.: Devos. 1961).

В Мученичестве С. м. приведен список пострадавших, к-рый отличается от перечня в «Завещании...»: Дометиан, Исихий, Смарагд, Мелитон, Ираклий, Александр, Евтихий, Лисимах, Афанасий, Кирилл, Евноик, Севериан, Екдикий, Акакий, Иоанн, Сакердон, Горгоний, Валерий, Илиан, Сисиний, Ангий, Филоктимон, Валис, Клавдий, Приск, Флавий, Аетий, Худион, Феодул, Илия, Ксанфий, Гаий, Кирион, Вивиан, Домн, Евтих, Леонтий, Никалл, Кандид, Феофил. Мученичество С. м. относится к «эпическим», в нем содержатся параллели с др. позднеантичными агиографическими произведениями из М. Азии, в которых также упоминаются наместник Агриколай и дукс Лисий (напр., Мученичество Власия Севастийского (BHG, N 276), Мученичество Евстратия и его спутников (BHG, N 646), Мученичество Афиногена (BHG, N 197b)).

Сведения, приведенные в «Завещании...» и в более поздних сказаниях, не полностью согласуются между собой. Высказывалось мнение, что подробное повествование о С. м. было впервые приведено в Мученичестве (Karlin-Hayter. 1991. P. 261-265); по др. версии, Мученичество зависит от гомилии свт. Василия Великого и, т. о., было составлено позднее (см.: Walter. 2003. P. 171-172). Учитывая неоднородный характер «Завещания...», трудно определить, какие именно его фрагменты восходят к предсмертному посланию С. м. Возможно, перечень 40 С. м. в «Завещании...» является интерполяцией; в таком случае первоначально речь могла идти только о 3 мучениках - Мелетии, Аетии и Евтихии. Представление о С. м. как о воинах, к-рое отсутствует в «Завещании...», некоторые исследователи считают достоверным (Karlin-Hayter. 1991. P. 274-275, 296-298). Вызывает сомнение датировка гибели С. м. временем правления имп. Лициния, т. к. упоминания об Агриколае и о Лисии указывают скорее на события рубежа III и IV вв.- преследования христиан в армии и «великое гонение» имп. Диоклетиана и его наследников (напр.: Ibid. 1991. P. 271-274; Mitchell. 2019. P. 59-62). Способ казни С. м. в ледяном озере обычно рассматривается как агиографический вымысел (напр.: Karlin-Hayter. 1991. P. 265-267).

Мощи и храмы

Благодаря широкому распространению почитания С. м. в IV-V вв. посвященные им церкви и мартирии появились в Кесарии Каппадокийской и др. городах М. Азии, а также в К-поле, в Сирии и в Иерусалиме (Maraval. 1999). Свт. Григорий Нисский в одном из писем (Greg. Nyss. Ep. 25. 14) сообщает о строительстве мартирия в Ниссе (ныне Невшехир, Турция) без указания, какому святому он должен быть посвящен, однако из описания внешнего вида здания (наличие перистиля, окруженного 40 колоннами) можно сделать вывод, что речь идет о С. м. (Maraval. 1999. P. 199-200). По словам свт. Григория Нисского, у него хранилась частица мощей С. м. и он похоронил своих родителей рядом с этой святыней, чтобы в день всеобщего воскресения они имели надежных защитников (Greg. Nyss. In Quadraginta martyres oratio laudatoria // PG. 46. Col. 784). Мощи находились в мартирии, в имении Анниса, принадлежавшем свт. Григорию, в окрестностях г. Ивора (ныне Иверёню, Турция). Вероятно, святыня была перенесена в мартирий между 355 и 360 гг. (Maraval. 1999. P. 197-198).

Почитание С. м. в Кесарии Каппадокийской началось в первые годы епископства свт. Василия Великого. Возможно, свт. Василий получил часть мощей С. м. по случаю его избрания епископом (Ibid. P. 198). В кон. IV в. св. Гауденций, еп. Бриксии (ныне Брешиа, Сев. Италия), писал о том, что в Кесарии находился мартирий в честь С. м. (Gaud. Tract. 17 // PL. 20. Col. 965). Согласно Житию св. Николая, игум. Сионского (BHG, N 1347), в VI в. в мон-ре Св. Сиона близ Мир Ликийских хранились мощи С. м. вместе с мощами др. святых. По греч.версии Жития прп. Мелании Римляныни (Младшей, Новой) (BHG, N 1241), она поместила часть мощей С. м. в мартирии основанного ею мон-ря (ок. 438) на Елеонской горе. Также мощи С. м. находились в муж. мон-ре, построенном прп. Меланией в 436-437 гг.

В К-поле по крайней мере 8 церквей было посвящено С. м. Самая древняя из них была возведена после обретения мощей святых, о котором повествует Созомен в «Церковной истории» (Sozom. Hist. eccl. IX 2). Из этого повествования очевидно, что культ С. м. в К-поле начался примерно в 80-х гг. IV в., однако П. Мараваль утверждает, что почитание мучеников в К-поле возникло не ранее V в., при архиеп. Нестории (Maraval. 1999. P. 201). Из ц. св. Фирса мощи были перенесены в построенную для них церковь рядом с портиками Троады. Самая известная церковь находилась близ Медного Тетрапилона, еще одна - в квартале Кесария (Janin. Églises et monastères. P. 482-486). В VI в. в Халкидоне существовал мон-рь С. м. (Idem. Grands centres. P. 424), еще один мон-рь располагался в Феодосиополе (ныне Эрзурум, Турция).

Литургическое почитание

В Типиконе Великой ц. (кон. IX-XI в.) и в Синаксаре К-польской ц. (сер. X в.) память С. м. отмечена под 9 марта, краткая заметка о святых составлена на основе Мученичества и содержит в конце указание на то, что синаксис мученикам в К-поле совершал патриарх в посвященном им мартирии близ Медного Тетрапилона (Mateos. Typicon. T. 1. P. 244-247; SynCP. Col. 521-524). Праздник обновления этого мартирия отмечался 29 дек. (SynCP. Col. 356) или, согласно Иерусалимскому списку Типикона Великой ц., 30 дек. (Mateos. Typicon. T. 1. P. 168-169), в визант. Синаксаре XII в. (Paris. gr. 1594) обозначена дата 31 дек. (SynCP. Col. 360). Краткая заметка о С. м. под 9 марта содержится в Василия II Минологии (1-я четв. XI в.; PG. 117. Col. 345). Под этим же числом в визант. Минее XII в. (Paris. gr. 1575) содержится список С. м., в котором указано, что стражника, уверовавшего во Христа, звали Аглаий, некоторые имена не совпадают с приведенными в Мученичестве и «Завещании...»: Илиад, Николай, Иулиан (SynCP. Col. 521-522). Под 28 авг. в Типиконе Великой ц. и в Синаксаре К-польской ц. содержится запись, что в этот день совершался синаксис апостолам Петру и Павлу, мученикам Диомиду и Лаврентию, а также С. м. в Новом дворце в К-поле (Mateos. Typicon. T. 1. P. 386; SynCP. Col. 929). Прп. Никодим Святогорец включил в составленный им «Синаксарист» сказание о С. м. с посвященным им двустишием под 9 марта (Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 4. Σ. 55-57), под этим же числом оно содержится в «Новом синаксаристе» иером. Макария Симонопетрского (Μακαρ. Σιμων. Νέος Συναξ. Τ. 7. Σ. 92-96 (рус. пер.: Макар. Симон. Синаксарь. Т. 4. С. 99-104)).

Латинская традиция

Самое раннее свидетельство почитания С. м. на Западе связано с путешествием Гауденция, буд. еп. Бриксии, на Восток в 90-х гг. IV в. Посетив Кесарию Каппадокийскую, Гауденций получил от монахинь, племянниц свт. Василия Великого, реликвии мучеников, к-рые он привез домой и впосл. поместил в построенной им базилике. Описывая подвиг С. м., Гауденций использовал в основном сведения из гомилии свт. Василия, но ему было известно и Мученичество (Karlin-Hayter. 1991. P. 253). Начиная с VII в. почитание С. м. получило распространение в Риме; в честь мучеников был освящен ораторий при ц. Санта-Мария-Антиква (Maraval. 1999. P. 207-208). Вероятно, рим. культ С. м. был принесен с Востока (Jounel P. Le culte des saints dans les basiliques du Latran et du Vatican au XIIe siècle. R., 1977. P. 227).

В Иеронимовом Мартирологе память С. м. с кратким сказанием, составленным на основе лат. Мученичества (BHL, N 7539), содержится под 9 марта (MartHieron. Comment. P. 135). Под этим же числом мученики упоминаются в Мартирологе Беды Достопочтенного, к-рый написал сказание о С. м., опираясь на Иеронимов Мартиролог. В конце повествования Беда указал, что наиболее выдающимися среди С. м. были Кирион и Кандид. Адон, архиеп. Вьеннский, перенес память С. м. на 11 марта, при составлении сказания о святых он использовал текст из Мартиролога Беды и версию Мученичества, близкую к редакции BHL, N 7537 (Quentin. H. Les martyrologes historiques du Moyen Âge. P., 1908. P. 90-91, 568-568; MartAdon. 1984. P. 101-103). Мон. Узуард поместил память С. м. под 11 марта с заметкой, которую он заимствовал у Флора Лионского (MartUsuard. 1965. P. 192). В Римском Мартирологе, составленном в 80-е гг. XVI в., память С. м. вновь была помещена под 9 марта, но празднование в их честь совершалось на следующий день, т. к. на 9 марта приходилась память св. Франциски Римской (MartRom. Comment. P. 91-92). В совр. редакции Римского Мартиролога память С. м. содержится под 9 марта (MartRom (Vat.). P. 173).

Сирийская традиция

В сир. традицию почитание С. м. предположительно пришло из М. Армении и Антиохии, где оно могло распространиться, по мнению ряда исследователей, при свт. Мелетии I, архиеп. Антиохийском († 381), к-рый происходил из М. Армении и в 358 или 360 г. был избран епископом Севастии вместо осужденного Евстафия (хиротония не состоялась; Maraval. 1999. P. 203-204). Свт. Фотий I, патриарх К-польский (858-867 и 877-886), свидетельствует о существовании гомилии свт. Иоанна Златоуста в честь С. м., но по ее краткому резюме невозможно определить, была ли она произнесена в Антиохии или в К-поле (Phot. Bibl. Cod. 274). Первое достоверное сведение о поминовении С. м. в Антиохии относится к 481 г., когда было совершено торжественное богослужение в их честь в ц. мч. Варлаама (Joan. Malal. Chron. P. 381; Theod. Lect. Eccl. hist. 19952. S. 116); Севир, монофизитский патриарх Антиохийский († 538), в одном из писем упоминал эту церковь как посвященную С. м., а не мч. Варлааму (The Sixth Book of the Select Letters of Severus, Patriarch of Antioch, in the Syriac Version of Athanasius of Nisibis / Ed., transl. E. W. Brooks. L., 1902. Vol. 1. P. 42; 1904. Vol. 2. Pt. 1. P. 119). В 483/4 г., согласно анонимной сир. хронике 819 г., в г. Амида (ныне Диярбакыр, Юго-Вост. Турция) была построена ц. во имя С. м. (Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens / Ed. J.-B. Chabot. Louvain, 1920. Vol. 1 [Тextus]: Praemissum est Chronicon anonymum ad A. D. 819 pertinens. P. 7. (CSCO; 81)). В т. н. Захарии Ритора хронике рассказывается, что в 503 г., после взятия Амиды, персид. шах Кавад I увез в Персию в качестве трофеев некоторые священные предметы из ц. во имя С. м., в т. ч. сосуд с порошком из высушенного вина, к-рый производили и употребляли местные священники, смешивая его с водой. Пытаясь скрыть свое чревоугодие, духовенство представляло этот продукт как «благодать» ( ), т. е. прах, взятый с могил мучеников и смешанный с маслом или водой (Zach. Rhet. Hist. eccl. VII 4; см.: Jullien C., Jullien F. Du hnana, ou la bénédiction contestée // Sur les pas des Araméens chrétiens: Mélanges offerts à A. Desreumaux / Éd. F. Briquel-Chatonnet, M. Debié. P., 2010. P. 333-348). В г. Апамея на р. Оронт в развалинах кафедрального собора (т. н. Восточная ц.) был обнаружен реликварий VI в. из красного мрамора с греч. надписью, упоминающей в числе проч. святых и С. м. (Jalabert L. et al. Inscriptions grecques et latines de la Syrie. P., 1955. Vol. 4. N 1343; Delehaye H. Saints et reliquaires d'Apamée // AnBoll. 1935. Vol. 53. P. 238).

), т. е. прах, взятый с могил мучеников и смешанный с маслом или водой (Zach. Rhet. Hist. eccl. VII 4; см.: Jullien C., Jullien F. Du hnana, ou la bénédiction contestée // Sur les pas des Araméens chrétiens: Mélanges offerts à A. Desreumaux / Éd. F. Briquel-Chatonnet, M. Debié. P., 2010. P. 333-348). В г. Апамея на р. Оронт в развалинах кафедрального собора (т. н. Восточная ц.) был обнаружен реликварий VI в. из красного мрамора с греч. надписью, упоминающей в числе проч. святых и С. м. (Jalabert L. et al. Inscriptions grecques et latines de la Syrie. P., 1955. Vol. 4. N 1343; Delehaye H. Saints et reliquaires d'Apamée // AnBoll. 1935. Vol. 53. P. 238).

Cирийская лит. традиция, посвященная С. м., включает: 1) сир. версию Мученичества (BHO, N 713; изд.: Bedjan. Acta. T. 3. P. 355-375; нем. пер.: Weyh. 1912. S. 77-88); 2) список имен мучеников; 3) мемру (метрическую гомилию) Иакова Саругского († 521) (BHO, N 714; изд.: Bedjan. Acta. T. 6. P. 662-689); 4) 5 гимнов, приписываемых прп. Ефрему Сирину (изд.: Ephraem Syr. 1889. Col. 937-995); 5) cир. версии проповедей в честь С. м. свт. Василия Великого (не изд.; Vat. syr. 253, 368, 369 и др.) и Севира Антиохийского; 6) 5 гимнов в честь С. м. Севира Антиохийского (изд.: The Hymns of Severus of Antioch. 1911. P. 614-620). Сир. Мученичество сохранилось в 3 рукописях XII-XIII вв. и местами содержит больше деталей, чем греч. оригинал. Вероятно, сир. перевод был осуществлен с уже расширенной греч. редакции, к-рая была известна также автору «Завещания...», Севиру Антиохийскому и прп. Роману Сладкопевцу. Список имен С. м. сохранился в ряде рукописей в качестве приложения к Мученичеству (изд. по ркп. Lond. Brit. Lib. Add. 14.735: Bedjan. Acta. T. 3. P. 375). Большинство имен совпадают с теми, к-рые входят в известные греч. списки, хотя их последовательность несколько отличается от зафиксированной в греч. источниках. В сир. списке отсутствуют двойные имена, имеющиеся в «Завещании...»: № 27 из «Завещания...» (Леонтий, он же Феоктист) соответствует № 37 греч. Мученичества и № 31 сир. списка (Леонтий); № 32 (Викратий, он же Вивиан) - № 34 греч. Мученичества и № 3 сир. списка (Вивиан). Кроме того, в сир. версии нек-рые имена сопровождаются комментариями: Метелий - тот, к-рый был положен своей матерью в повозку; Клавдий - тот, кто дал ответ судье; Никалл - тот, который восполнил строй за того, кто вошел в баню и умер там. Вместо Худиона в сир. версии стоит Курдион; вместо Валерия (№ 22 «Завещания...» = № 18 греч. Мученичества) в сир. списке под № 12 стоит Анателий (Анатолий (?)). Наличие в сир. списке 2 похожих имен - Мелетий (№ 1) и Мелитон (№ 13) свидетельствует о его близости к «Завещанию...», где эти имена присутствуют (№ 1 - Мелетий, № 40 - Мелитон); в греч. Мученичестве упоминается только Мелитон. Мемра Иакова Саругского явно опирается на сир. версию Мученичества, что позволяет определить верхнюю границу возникновения последнего. Иаков, вероятно, также знал гомилию свт. Василия Великого и какой-то пока не идентифицированный источник (Brock S. P. L'hagiographie versifiée // L'hagiographie syriaque / Éd. A. Bingelli. P., 2012. P. 115). Четыре из 5 гимнов, приписываемых прп. Ефрему Сирину, тоже обнаруживают следы знакомства автора с сир. Мученичеством и, по мнению С. П. Брока, не могут быть подлинными, тем более, что 3 из них зависят от мемры Иакова Саругского; только 1 гимн с небольшой долей вероятности может претендовать на подлинность (Idem. The Syriac Tradition // Belfast Byzant. Colloquia. 1987. P. 36-37). Др. важным свидетельством существования ныне утраченной пространной греч. редакции Мученичества являются сир. версии 2 проповедей патриарха Севира Антиохийского, произнесенных в Антиохии 9 марта 513 г., в субботу, во время Великого поста (Sever. Antioch. Hom. cathedr. 18; см.: Alpi F. N. La route royale: Sévère d'Antioche et les Églises d'Orient (512-518). Beyrouth, 2009. Vol. 1. P. 188-190), и 8 марта 514 г. (Sever. Antioch. Hom. cathedr. 41). Обе гомилии во многом повторяют проповедь свт. Василия Великого (CPG, N 2863) и обличают какие-то публичные зрелища, проводившиеся в Антиохии в период поста (возможно, речь идет о языческих пережитках празднования весеннего равноденствия). Севир напрямую связывает подвиг С. м. с христ. аскезой и Великим постом, представляя их образцами воздержания и терпения.

Cирийские источники смешивают мч. Кириона, одного из С. м., с вмч. Меркурием, имя к-рого в сир. Житии сщмч. Евсевия Самосатского интерпретируется как Мар Куриос (Bedjan. Acta. T. 6. P. 396). П. Петерс предположил, что культ вмч. Меркурия происходит из локальной каппадокийской версии культа С. м., в к-ром особое внимание обращалось на мч. Кириона, вероятно стоявшего во главе Севастийского отряда (Peeters P. Un miracle des SS. Serge et Theodore et la vie de S. Basile dans Fauste de Byzance // AnBoll. 1921. Vol. 39. P. 83-88). Слабой стороной этой гипотезы является то, что кажущаяся убедительной последовательность Кирион - Мар Куриос - Меркурий предполагает использование в Каппадокии сир. титула «Мар», употребление к-рого в данном регионе не зафиксировано.

Церкви во имя С. м. существовали в Карамлише (Сев. Ирак), мон-рях Дайро-д-Модик (Мадик, Зап. Сирия; 1-е упоминание - 986; разрушен в XIII в.; Ignatius Afram Barsoum, Patr. The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences / Ed., transl. M. Mousa. Piscataway, 20032. P. 565) и Дейр-ибн-Джаджи (иль Малатья, Турция; основан в 960 мон. Илией ибн Джаджи, разрушен тюрками в 1085; Ibid. P. 561). В XV в. посвящение в честь С. м. получила сиро-яковитская церковь в Мардине (Вост. Турция), основанная в V в.; она содержит богатую коллекцию рукописей, в т. ч. фонд, ранее хранившийся в резиденции сиро-яковитского патриарха в Дейр-эз-Зафаран (см. Анании святого монастырь).

Армянская традиция

В Армянской Апостольской Церкви С. м. обычно именуются «Сорок отроков» (Քա(?)ասռւճ մաճկռւճղ; слово «отрок» в данном случае означает «молодой солдат» либо отражает распространенное в арм. лит-ре наименование праведных христиан «чадами Церкви/Завета») или просто «Сорок»; особое почитание этих святых обусловлено фактом их предположительно арм. происхождения, так что в XIX-XX вв. С. м. нередко даже называли «армянскими мучениками». Память «Сорока» под 9 марта зафиксирована уже в арм. переводе Иеруcалимского Лекционария V в. (Le Codex arménien. 1971. P. 230) и, по мнению нек-рых ученых, была введена в арм. календарь католикосом свт. Сааком I Партевом († 439) (Варданян. 1999. С. 41). В кон. 70-х или в 80-х гг. V в. католикос Ованнес I Мандакуни перенес память С. м. на субботу перед 5-м воскресеньем Великого поста, т. о. сделав ее переходящей (Там же. С. 104-106). Сначала праздник не получил широкого распространения и оказался на неск. столетий забыт, в т. ч. в самой Севастии, что, возможно, было связано с непростой политической ситуацией в Армении и постоянными набегами персов. По свидетельству свт. Григория Турского (Greg. Turon. Hist. Franc. X 24; ср.: Idem. Glor. martyr. 95), в 573 г. вторгшиеся в Армению персы безуспешно пытались сжечь церковь «сорока восьми мучеников» (по единодушному мнению ученых, речь идет о церкви С. м. в Севастии). В кон. X в. Севастийский еп. Ухтанес решил восстановить ежегодное поминовение С. м. в своей епархии (Ухтанес Себастаци. История Армении. Ер., 2006. С. 496 (на арм. яз.)).

Арм. лит. традиция, связанная с С. м., включает: 1) арм. перевод греч. Мученичества, выполненный в V в. с несохранившегося оригинала (BHO, N 712; изд.: Completa vita. 1811. P. 482-510; Vitae et Passiones sanctorum. 1874. P. 506-514; Абуладзе. 1963. С. 123-144); 2) арм. версию Гомилии свт. Василия Великого (не изд.; ок. 10 рукописей: Uluhogian G. Repertorio dei manuscritti della versione armena di S. Basilio di Cesarea // Basil of Cesarea: Christian, Humanist, Ascetic / Ed. P. J. Fedwick. Toronto, 1981. Vol. 2. P. 587-588); 3) Похвальное слово вардапета Сисиана (Сисина, Стефана?) (BHO, N 716; изд.: Похвальное слово арм. вардапета Сисиана. 1854; франц. пер.: Dasnabedian. 1995). «Завещание...» было переведено только на современый арм. язык (Ованнесян. 1928).

Особый интерес представляет Похвальное слово вардапета Сисиана, написанное изящным лит. языком без характерных для агиографического жанра преувеличений. По мнению М. ван Эсбрука, арм. текст основан на утерянном греч. образце кон. V в. и возник задолго до XI в., предполагаемого времени жизни Сисиана (Esbroeck М., van. The Armenian Tradition // Belfast Byzant. Colloquia. 1987. P. 37). В конце текста содержатся мистико-символические толкования числа 40 применительно к мученикам, дням Великого поста и мировой истории: 40 = 8×5 = 7×5+5 (7 тысячелетий этого мира, помноженные на 5 человеческих чувств, от которых зависит добро или зло и которые организуют всю мировую историю, 8-я пятерка - символ вечности); 40 = 5×8, т. е. очищение 5 чувств от 8 главных пороков; 40 = 4×10 - 4 Евангелия, проповеданные во всех пределах мира; 40 = 24+12+4 - 24 пророка, 12 апостолов, 4 евангелиста. Сисиан также утверждает, что в лучших греч. рукописях количество букв в списке имен С. м. составляет 318 (в арм. списке цифра та же) - число отцов Вселенского I Собора.

В арм. народной традиции память С. м. связывается с преполовением Великого поста в среду 4-й седмицы, к-рое называется Мичинк (Միջիճղ - букв. «середина»). В древности Мичинк был праздником весеннего равноденствия, затем объединен с пасхальным циклом и мог отмечаться с 25 февр. по 22 марта, не будучи официально включен в церковный календарь до нач. XIX в.; при этом он сохранил обычаи и ритуалы, связанные с весенним равноденствием. Память С. м. отмечается в субботу после Мичинка; период между 2 этими днями представляет собой малый ритуальный цикл с типичными для больших церковных праздников элементами (предпразднство - праздник - попразднство), а также с народными обрядами, представляющими переход от зимы к весне как символ победы над смертью.

В нек-рых арм. общинах Армении и Турции праздник С. м. является одним из самых почитаемых. В разных селениях иля Йозгат (Центр. Турция) встречаются такие его наименования, как: «Сорок отроков», «Сорок свечей» (Քա(?)ասռւճ ծրագ), «Полночь» (Միջռւճղ), «Озеро» (Լիծղ). В начале праздничного цикла, в среду вечером, устраивают «озеро» - бассейн, наполненный водой и маслом, в к-ром до рассвета горит свеча, установленная в корзине из камыша (в нек-рых регионах зажигают 40 свечей, их постепенное затухание символизирует медленную смерть мучеников). В сам день праздника воду из «озера» раздают членам общины для окропления жилища и больных. «Озеро» напоминает о мученической смерти С. м. на Севастийском оз., а свет свечи - о сиянии над их телами, о котором упоминается в Мученичестве. В Маштоце обряд «озера» отсутствует, но во многих городах и селах он непременно совершается священниками на природном озере, в церкви или в частном доме. Некогда в день С. м. было принято класть 1,6 тыс. земных поклонов (по 40 в честь каждого из мучеников). Эту церемонию под названием «Сорок отроков» в основном совершали молодые невесты и женихи в доме одной из невест. Завершением праздничного цикла Мичинка является поминовение усопших (посещение кладбища, благословение могилы, раздача милостыни за упокой души, поминальная трапеза). В период тур. владычества особенно торжественно поминальные службы проходили в самой Севастии на развалинах ц. во имя С. м.: храм был построен в XI в. на юго-западе города и составлял часть монастырского комплекса (Оскян Х. Монастыри Севастии. Вена, 1946. С. 47-48 (на арм. яз.)); после опустошения Севастии войсками Тамерлана (1400) на развалинах церкви было устроено армянское кладбище и поставлена часовня в честь мучеников (разрушена в 1915 во время геноцида армян).

К памяти мучеников были приурочены паломничества в посвященные им храмы и мон-ри, к-рых было особенно много в Киликийской Армении: в Севастии, в г. Мараш (тур. Кахраманмараш, в 60 км к северу от Аданы; точная копия этой церкви была построена в г. Бурдж-Хаммуд (Ливан), в арм. квартале Нов. Мараш), в провинциях Харберд, Дерсим, Карин и др. В Вост. Армении существовал мон-рь во имя С. м. в сел. Дсех (Лорийская обл. на севере совр. Армении), от к-рого сохранилась полуразрушенная ц. во имя С. м. (согласно надписи на фасаде, освящена в 1256). Во имя С. м. в XV в. был освящен арм. собор в г. Халеб (Алеппо, Сирия); в XVI и XVII вв. он перестраивался, в апр. 2015 г. в результате атаки ИГИЛ был полностью разрушен.

Грузинская традиция

В Грузии память С. м. ((წმიდანი) ორმეოცენი - (святые) Сорок) отмечается традиционно 9 марта. В груз. версии Иерусалимского Лекционария, отражающей литургическую практику VII-VIII вв., помимо 9 марта содержится память в 4-ю субботу Великого поста (память епископов Иерусалима и С. м.- явно арм. происхождения), 25 авг. и 13 окт. (память перенесения мощей; Tarchnisvili. Grand Lectionnaire. 1959. Vol. 1. P. 13, 41; 1960. Vol. 2. P. 34, 53). Согласно календарю мон. Иоанна-Зосима (составлен в 956 в лавре прп. Саввы Освященного на основе иерусалимских прототипов V-VII вв.), память С. м. совершалась 9 марта, 18 июля и 13 окт. (Garitte. Calendrier Palestino-Géorgien. P. 53-57, 79, 94-101). Памяти в июле-авг. и окт. могут быть связаны с освящением к.-л. палестинских церквей во имя С. м. или перенесением их мощей.

В VIII в. в Тбилиси, недалеко от моста Метехи, существовала ц. во имя С. м., рядом с к-рой 6 янв. 786 г. принял смерть мч. Або Тбилисский. В его Мученичестве авторства еп. Иоанна (Сабанисдзе) видны следы заимствований из Гомилии свт. Василия Великого (Кекелидзе. Агиогр. лит. С. 31-62). В 2002 г. на руинах старого храма в историческом районе Абанотубани в центре Тбилиси было начато строительство нового храмового комплекса, который был освящен 10 нояб. 2009 г. как мон-рь во имя С. м. Церковь «Сорока», датируемая XVI-XVII вв., находится недалеко от с. Гобани (муниципалитет Тетрицкаро, край Квемо-Картли, Вост. Грузия) в т. н. лесу Коджори у подножия крепости Корогли. В наст. время храм относится к действующему муж. мон-рю. Согласно местной легенде, церковь была построена 40 братьями за 40 дней.

Коптская традиция

Cамые ранние надписи и папирусы, свидетельствующие о появлении в Египте почитания С. м., датируются VII-VIII вв. (Papaconstantinou A. Le culte des saints en Égypte des Byzantins aux Abassides: L'apport des inscriptions et des papyrus grecs et coptes. P., 2001. P. 197). Примерно в это же время имена С. м. в Египте появляются в греч. и копт. христ. заклинаниях (Kropp M. Ausgewählte koptische Zaubertexte. Brux., 1931. Bd. 2. S. 219-221; 1930. Bd. 3. S. 58; Hagedorn. 1984; Gallazzi. 1988; Delattre. 2010. P. 363-366). Существует вероятность того, что память С. м. совершалась в Египте уже в сер. V в.: ее мог установить свт. Кирилл, архиеп. Александрийский, к-рый присутствовал в 438 г. в Иерусалиме на церемонии перенесения в мартирион, построенный на Елеонской горе прп. Меланией Младшей, мощей некоторых святых, в т. ч., по свидетельству еп. Иоанна Руфа, С. м. (Ioan. Ruf. Vita Petri Iberi. 3).

В Коптской Церкви почитание С. м., по всей видимости, было связано с распространением в Египте Похвального слова патриарха Севира Антиохийского, в к-ром он ссылается на Лаод. 51, предписывающее не устраивать собраний в честь мучеников в будние дни Великого поста и переносить празднование на ближайшие субботу или воскресенье (Sever. Antioch. Hom. сathedr. 18. P. 6-9). Проповедь Севира была произнесена в субботу 9 марта 513 г., и собрание в честь С. м. формально не нарушало правила. Однако в копто-араб. канонических сборниках (напр.: Paris. аrab. 238. Fol. 162; Paris. arab. 251. Fol. 170r) в Лаод. 51 были внесены 2 исключения: память С. м. и Благовещение. В копто-араб. рукописях, содержащих изложение богослужебного чина Коптской Церкви, память мученической кончины С. м. установлена 13 барамхата (9 марта), освящения их церкви - 15 амшира (9 февр.; в Синаксаре интерпретируется как день освящения 1-й церкви во имя С. м., построенной в Севастии свт. Василием Великим, однако вероятнее, что это день перенесения мощей С. м. в какой-то копт. храм). В случае если память С. м. придется на Великий пост, отменяются великопостные мелодии и чтения из пророческих книг и назначаются особые песнопения в честь С. м. (издание араб. рубрик и копт. текста гимнов: Youssef. 2015. P. 347-349). Гимны в честь С. м. также содержатся в Антифонарии (Дифнаре) - как саидском (изд.: Das koptische Antiphonar. 2008. S. 254-257), так и бохайрском (The Difnar. 1928. P. 46, 72-73; Youssef. 2015. P. 350-355).

Фрагменты копт. версии греч. Мученичества (BHG, N 1201) сохранились в папирусе № 1000 из Британской б-ки (изд.: Crum W. E. Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum. L., 1905. P. 414-415) и в пергаментном кодексе Paris. copt. 12916 (IX-X вв.; изд. и франц. пер.: Lucchesi. 2004. P. 113-115). К X-XI вв. относится копт. Энкомий в честь С. м. (BHO, N 715), сохранившийся во фрагментарном виде в пергаментной рукописи, части к-рой хранятся в б-ке Пирпонта Моргана в Нью-Йорке (см.: Depuydt L. Catalogue of Coptic Manuscripts in the Pierpont Morgan Library. Louvain, 1993. Vol. 1. P. 291-293. N 147), в Национальной б-ке Франции и б-ке Французского ин-та восточной археологии в Каире (изд. и франц. пер.: Louis C. Catalogue raisonné des manuscrits littéraires coptes conservés à l'IFAO du Caire: Diss. P., 2005. P. 323-327. N 71), а также в б-ке Дж. Райлендса в Манчестере (изд. и англ. пер.: Buckle. 1921/1922; Drescher. 1949). Копт. текст Энкомия, по всей видимости, восходит к греческому оригиналу, составлен монофизитским автором. История мученической кончины С. м. в целом совпадает с версией, представленной в гомилиях свт. Василия Великого и патриарха Севира Антиохийского, одна из проповедей которого (Sever. Antioch. Hom. cathedr. 9; 1 янв. 513) прямо цитируется в Энкомии и тем самым задает для него terminus post quem (Lucchesi. 2004; Idem. 2008).

Имеются свидетельства о существовании в Египте церквей или приделов во имя С. м. Копт. папирус R 93 из Гермонтиса (В. Египет) (VII-VIII вв.; хранится в Лувре в Департаменте египетских древностей; изд.: Short Texts from Coptic Ostraca and Papyri / Ed. W. E. Crum. L., 1921. P. 16) подтверждает получение оплаты за строительные работы, произведенные в городской церкви «сорока мучеников» (предположительно С. м.) и мч. Феофила. Список имен С. м. был обнаружен на стене базилики VIII в. в Фарасе (Нубия, ныне Сев. Судан), впосл. затопленной водохранилищем Насер (Pietschmann R. Les inscriptions coptes de Faras // Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptienne et assyrienne. P., 1888. Vol. 20. P. 174; 1889. Vol. 21. P. 133-136). С. м. были посвящены ряд приделов в крупных церквах и мон-рях, в частности в т. н. церкви Спасителя (Сотер) в Александрии. Придел ц. Пресв. Богородицы в мон-ре Сирийцев (Дейр-эс-Суриан) в Вади-эн-Натрун, построенный в VIII в., посвящен «49 мученикам» (Evelyn-White. 1933. P. 208-209; Gabra G. Coptic Monasteries: Egypt's Monastic Art and Architecture. Cairo, 2002. P. 55), к-рых большинство исследователей отождествляют с С. м. (Youssef. 2015. P. 345-346), хотя существует мнение, что речь идет о 49 скитских старцах, пострадавших в 444 г. от набега кочевников (Simon. 1934. P. 175). В главном храме монастыря, посвященном Пресв. Богородице, хранился деревянный реликварий с частицами мощей С. м. (Evelyn-White. 1933. P. 196). В нек-рых церквах память С. м. отмечалась особо торжественно, напр. в кон. XII в. в т. н. церкви Воды в Ансине, пригороде Антинои (The Churches and Monasteries of Egypt and Some Neighbouring Countries: Attributed to Abû-Sâlih, the Armenian / Transl. B. T. A. Evetts. Oxf., 1895. P. 245).

Арабо-христианская традиция

почитания С. м. наименее изучена. Она включает по крайней мере 5 редакций Мученичества, лишь одна из к-рых идентифицирована как перевод сир. версии; перевод Гомилии свт. Василия Великого (Sauget J.-M. Un homéliaire melkite bipartite: Le manuscrit Beyrouth, Bibliothèque Orientale 510 // Le Muséon. Louvain, 1988. Vol. 101. P. 281); Похвальное слово католикоса Церкви Востока Илии III (Абу-Халима) (BHO, N 717) и др. (см.: Graf. Geschichte. Bd. 1. S. 321, 510).

Славянская традиция

Третий перевод (нач.: «во времена Ликиния») широко распространен в южно- и восточнославянских списках начиная с XIV в. (РГБ. Больш. № 411; РНБ. ОЛДП. F. 15 и др.), он был создан, вероятно, в тырновской книжной школе (Ivšić. 1925; Иванова. Biblioth. hagiogr. С. 482 (1а); Мирчева. 2010). В рус. рукописных сборниках XV-XVII вв. встречается также особая разновидность Мучения (нач.: «во дни Ликиния» или «царствующу Ликинию») (Творогов. 2008. С. 129), скорее всего являющаяся сокращенной переработкой 1-го перевода (здесь опущены некоторые эпизоды, напр. явление диавола, упрощены риторические обороты и т. п., однако отмечаются лексические заимствования); менее вероятно, что это перевод другой, более древней и краткой редакции греч. текста (Антошина. 1997).

В южно- и восточнослав. книжности представлены также переводы Похвалы С. м. свт. Василия Великого (BHG, N 1205; древнейший список в Супральской ркп.; Die Grossen Lesemenäen. 1997. S. 152-158) и прп. Ефрема Сирина (BHG, N 1204; Die Grossen Lesemenäen. 1997. S. 161-174), а также перевод «Завещания...» (BHG, N 1203); преимущественно в южнослав. списках отмечены Похвальные слова равноап. Климента Охридского и Григория Цамблака (Иванова. Biblioth. hagiogr. С. 484-486).

Краткое сказание о С. м., оригинал которого близок к тексту из Минология имп. Василия II, переведено в составе Синаксаря (Пролога) не позднее нач. XII в. под 9 марта; в центре его находится сюжет о мучении в озере (Павлова, Желязкова. 1999. С. 179). Оно включено почти без изменений и в Пролог пространной редакции, составленный на Руси в посл. трети XII в. (Die Grossen Lesemenäen. 1997. S. 79d - 80a). Кроме того, в Синаксаре (Прологе) под 30 дек. имеется упоминание об освящении ц. во имя С. м. в К-поле, около Медного Тетрапилона (Слав.-рус. пролог по древнейшим спискам: Синаксарь за сент.-февр. М., 2010. Т. 1. С. 556). Краткое сказание в др. переводе (где к сюжету о мучении в озере добавлен эпизод с матерью юноши Мелитона) излагается в Стишном прологе, созданном в Болгарии в XIV в. (Петков, Спасова. Стиш. Пролог. Т. 7. С. 31-32; Die Grossen Lesemenäen. 1997. S. 91d - 92a); оно было включено в XVII в. в печатный Пролог. Свт. Димитрий Ростовский при составлении жития С. м. ([Димитрий (Туптало), свт. Ростовский] Книга житий святых. К., 1764. Кн. 3. Л. 58-60) руководствовался лат. переводами метафрастова и дометафрастова Мучения в Acta Sanctorum и в сборнике Л. Сурия (Державин А. М., прот. Радуют верных сердца: Четии-Минеи Димитрия, митр. Ростовского, как церковноист. и лит. памятник. М., 2018. С. 18-20), однако пользовался также доступной ему славянской версией ВМЧ, с к-рой есть нек-рые лексические совпадения.

Почитание в Русской Церкви

В Др. Руси известны с домонг. времен частицы мощей определенных мучеников из числа С. м. Из московского кремлевского девичьего Вознесенского мон-ря происходит воздвизальный крест, на его лицевой стороне золотой оклад с эмалью, который датируется 2-й пол. XII - 1-й четв. XIII в. и считается предположительно новгородской работой (Христ. реликвии. 2000. С. 42. Кат. 3); в нем, судя по надписям на окладе оборотной стороны (сделаны в 20-30-х гг. XVIII в. по старому образцу), содержалась частица мощей «Иакова от М [40] мученик» (такого имени нет в «Завещании...» С. м.). Типология креста (8-конечный, с 2 перекрестиями, в центре к-рых находились части Страстей и Креста Господнего) сходна с крестами-ставротеками средневизант. времени, напр. Евфросинии Полоцкой, преподобной, крестом 1161 г. Согласно описям XVIII-XIX вв., в соборе Св. Софии в Новгороде находилась «от четыредесяти мученик нога Иоанна мученика, обложена серебром» в «мешечке» из красного атласа среди разрозненных частиц св. мощей в бумаге (Опись 1749 // Гордиенко, Маркина. 1993. Вып. 2. С. 41). Судя по описи 1783 г., святыня имела следующий вид: «...в тафте от четыредесяти мучеников нога, следом Иоанна мученика, положена снизу во весь след, а сверху в двух местах сребром золоченым с надписью греческою» (Там же. Примеч.). По описи 1800 г., для этой частицы мощей был сделан серебряный ковчег, весивший вместе с мощами 2 фунта 70 золотников (=0,6 кг) и упомянутый в Софийской описи 1833 г. как «в серебряном позолоченном ковчеге св. мощи: косточка от мощей из числа четвередесяти мученик» (дописано: «Севастийских» - Они же. 2003. С. 594).

Возможно, независимо от Новгорода и иных рус. центров из столицы Византии были получены святыни С. м., вложенные в неск. личных реликвариев, созданных в Суздальско-Нижегородском княжестве: напр., часть мощей в ковчеге-мощевике кнг. Марии, 1409/10 г., супруги кн. Даниила Борисовича (ныне в ГММК; Христ. реликвии. 2000. С. 53. Кат. 7; Царский храм. 2003. С. 257. Кат. 91; Моршакова. 2013. С. 200. Кат. 41); не исключено, что они были привезены из К-поля свт. Дионисием, архиеп. Суздальским, вместе с частями Страстей Господних, положенных в ковчег 1383 г., известный в летописях как «Страсти большие» (см. ст. Ковчег архиепископа Дионисия Суздальского). В ковчег-мощевик кн. Ивана Даниловича, сына кнг. Марии (1413/14, ГММК), было заключено, согласно надписи на торце, «миро» С. м. (Христ. реликвии. 2000. С. 55. Кат. 8; Моршакова. 2013. С. 205. Кат. 42). Известно, что в юго-вост. части Св. Софии (Великой церкви) К-поля древнерус. паломники поклонялись мощам С. м. в каменном ларце, стоявшем на пьедестале («на столпци»). К к-польским частицам, вероятно, восходит та, что была положена в золотой нательный крест, к-рый известен под названием Филофеевского как дар прп. Сергию Радонежскому от К-польского патриарха Филофея Коккина. Состав его мощевых вложений очень сходен с ковчегами суздальско-нижегородских князей, крест датируется нач. XV в., среди возможных его владельцев - Суздальский кн. Семен Дмитриевич, постригшийся в Троице-Сергиевом мон-ре, или его вдова; часть от мощей С. м. была вложена и в серебряный ковчег-мощевик, когда золотой Филофеевский крест находился уже в лавре (Кучкин В. А. Сергий Радонежский и «филофеевский крест» // ДРИ. 1998. [Вып.:] Сергий Радонежский и худож. культура Москвы XIV-XV вв. С. 16-22; Пуцко. 2006. С. 84, 89; Троице-Сергиева лавра. 2002. С. 61, 204. Кат. 7).

В церковную утварь с сер. XVI в. было помещено неск. частиц от мощей С. м.: в золотой наперсный крест 2-й пол. XVI в., приложенный в 1609 г. к храмовой иконе Св. Троицы в соборе Троице-Сергиева мон-ря (Пуцко. 2006. С. 86-87); в золотой напрестольный крест из Чудова мон-ря (1598/99, мастерские Московского Кремля, ГММК); вклад царской семьи Годуновых (Христ. реликвии. 2000. С. 222, 224. Кат. 76); в золотой напрестольный крест для Св. Софии Новгородской, созданный митр. Варлаамом в 1599/1600 г.; в золотой крест-мощевик, вложенный в Троице-Сергиев мон-рь по душе думного дьяка И. Т. Грамотина в окт. 1638 г. (Ризница. 2014. Т. 1. С. 34, 37. Ил. 19); в серебряный золоченый напрестольный крест ок. 1660 г. из новгородского Воскресенского Деревяницкого мон-ря «персть М великомчник»; в серебряный золоченый напрестольный крест мастера Г. Н. Лопкова 1689/90 г. из Воздвиженского придела ц. арх. Михаила на Михайлове ул. Торговой стороны Новгорода, вклад А. Б. Сназина; в серебряный золоченый крест из новгородского Знаменского собора, 1697 г.; в серебряный золоченый крест кон. XVII в. (все - НГОМЗ; Декоративно-прикладное искусство. 2008. С. 275, 295, 308, 312, 315. Кат. 15, 33, 44, 46, 49).

Из новгородских крестов-мощевиков XVI в., содержавших мощи С. м., известен серебряный со сканью крест с килевидными или криновидными очертаниями боковых ветвей из собр. П. И. Щукина (ГИМ; Шполянская. 2005. С. 477. Кат. 20; Декоративно-прикладное искусство. 2008. С. 451. Кат. 182). В соборе Св. Софии в Вел. Новгороде в описи 1749 г. упомянут еще один серебряный ковчег с частицей мощей С. м., про к-рый в описи 1783 г. сказано, что мощи эти были найдены без ковчега, а ковчег «вложен в крест большой, что на главе в Софийской церкви с частию мощей святых сорока мучеников в 1774 г. авг. в 1 день преосв. Викарием Вениамином» (Гордиенко, Маркина. 1993. Вып. 2. С. 44. Примеч.).

В келейной казне патриарха Филарета (Романова), по описи авг. 1630 г., мощей С. м. не было (РИБ. Т. 3. С. 377-378). Однако во владении знатных родов России в 1-й пол. XVII в. такие мощи имели место, о чем свидетельствует напрестольный серебряный крест 1641 г. из деревянной ц. в честь Нерукотворного образа Спасителя в Сольвычегодске, вклад воеводы кн. И. Ф. Шаховского. На пластине XIX в. с оборотной стороны, согласно надписи, очевидно повторяющей древнюю, упомянута частица мощей С. м. «иже в Севастии» (Игошев. 2005. С. 603-604. Кат. 5; он же. 2009. С. 374, 517-518).

В Образной палате царского дворца в Москве к 1669 г. содержались драгоценные мощевики с частицами мощей С. м., такие как панагия в золотой сканной оправе с самоцветами, с резным изображением вмч. Феодора Стратилата («камень аспид»), подаренная стольником кн. А. И. Воротынским (1610-1642) матери государя, царице-старице Марфе Иоанновне († 1631), не исключено, что бывш. наперсная икона-мощевик царя Феодора Иоанновича (Успенский. 1902. С. 41); и отдельные частицы, напр. в круглой деревянной коробке, среди др. мощей (Там же. С. 53), или мощи С. м., преподнесенные во время визита вселенских патриархов в 1666/67 г. из их свиты «Еросалимские области архимандрит» (Там же. С. 59). Частицы мощей С. м. вложены в серебряный чеканный золоченый крест 1743 г. московской работы, вклад в Корнилиев Комельский мон-рь (Костина. 2003. С. 268. Кат. 9). Известно, что в сер. XVIII в. Кесарий Дапонте путешествовал по придунайским княжествам со святынями афонского мон-ря Ксиропотам, в т. ч. с мощами С. м.

Ковчеги с частицами мощей С. м. находятся в московской ц. в честь Воскресения Христова в Сокольниках, в Успенской ц. Николо-Сольбинского жен. мон-ря Переславской епархии, в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Прилуцкого мон-ря Вологодской епархии. В 2011 г. в г. Камышлове Екатеринбургской епархии для новой ц. во имя Севастийских мучеников были доставлены мощи из киевского Благовещенского мон-ря. В 2017 г. в храм Севастийских мучеников в г. Трир (Берлинско-Германская епархия МП РПЦ) была передана частица, отделенная от мощей С. м. из одноименного храма Иерусалимской Патриархии (расположен под колокольней храма Гроба Господня; см. разд. «Места поклонения, приделы и престолы» в ст. Гроба Господня (Воскресения Христова) храм в Иерусалиме); в храме тогда мироточила икона С. м., привезенная паломниками в 2006 г. из России. Весной 2020 г. по храмам Мурманской епархии была провезена икона, по периметру к-рой расположены частицы мощей С. м. Этот образ, написанный для схиархим. Илия (Ноздрина) его почитателями, он передал в дар мурманскому Свято-Никольскому кафедральному собору.

В Москве престол во имя Севастийских мучеников в Сорокосвятской ц. на Патриаршем подворье в Спасской слободе, у стен Новоспасского мон-ря (близ юго-вост. башни) впервые упоминается в окладной книге церковных соборов за 1625 г. Вполне вероятно, что церковь была построена в XVI в., после переведения в кон. XV в. вел. кн. Иоанном III Васильевичем Спасского мон-ря из Кремля на «Новое» место и формирования в округе монастырской слободы. В 1642 г. при царе Михаиле Феодоровиче на месте деревянного был воздвигнут каменный храм с приделом во имя свт. Николая Чудотворца (переделки 1839, 1878 гг.). В Тюмени ц. во имя Севастийских мучеников (Мученическая) была построена в 1717 г. на территории Свято-Троицкого мон-ря (не сохр.). В 1755 г. в Переславле-Залесском (совр. Ярославская обл.) в устье р. Трубеж была возведена каменная ц. во имя С. м., престол к-рой упоминается в патриарших окладных книгах 1626 г. как «Церковь Святых Четыредесят Мученик на посаде». В храме почитается икона С. м. с частицей их мощей, написанная ок. 2010 г. Среди строящихся в России храмов с престолом во имя С. м.- в микрор-не Южный г. Кирова (Вятки).

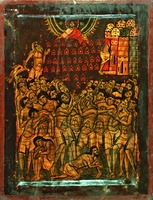

Иконография

Во фресках лишь нек-рых каппадокийских храмов С. м. изображены как воины, в доспехах и с оружием,- в ц. прор. Иоанна Предтечи в Чавушине VII-VIII вв. (Jolivet-Lévy. 1991. P. 25 (это могут быть Мелитинские мученики (пам. 7 нояб.)); в большинстве случаев имена утрачены. В мученических одеждах святые написаны в ц. Феодора (Панджарлык-килисе) в Ургюпе, IX-X вв.; в ц. прор. Иоанна Предтечи (№ 4) в Гюллюдере, между 913 и 920 гг.; в ц. св. Апостолов (Куббели-килисе № 1) в Соганлы, 1-я пол. X в.; в Нов. Токалы-килисе, Гёреме, 50-е гг. X в., кон. X в. (сохр. имена Клавдия, Илиана, Лисимаха и Гаия); изображения Кандида, Дометиана и Евтихия уцелели в церкви № 11 (мч. Евстафия), Гёреме, X в. (Ibid. P. 37, 96, 107, 115, 219, 264). Также с копьями они изображены в церкви № 3 в Гёреме (X в.), верхом на конях - в Карабаш-килисе, 1060-1061 гг., и в Ала-килисе в Белысирме, XI в. (Ibid. P. 16, 19, 268, 329). В росписях Каппадокии IX-XII вв. их образы - обязательный элемент декорации храма (Ibid. P. 342; Захарова. 2011. С. 199). В росписях работы к-польских мастеров в Нов. Токалы-килисе святые показаны почти в полном составе в наосе и частично на алтарной преграде (Захарова. 2011. С. 212. Рис. 12 - лик Феодула, безбородого, юного, с волосами чуть длиннее ушей, подобного вмч. Прокопию Кесарийскому), как и в Кылычлар-килисе. В Кылычлар-Кушлук-килисе (Б. Голубятня) в Чавушине (ок. 963-969), они окружают имп. Иоанна I Цимисхия и военачальника Мелию, в левой руке мученики держат меч, в правой - копье (Саенкова, Герасименко. 2008. Ил. на с. 204; Захарова. 2011. С. 213). Сохранились имена Клавдия, Ираклия, Александра (назван Алексием) и Феофила. В нартексе Йыланлы-килисе в долине Ихлара (2-я пол. IX - нач. X в.) они показаны рядом со сценой «Страшный Суд» как свидетели - одинаковые фигуры в просто написанных одеждах контрастного цвета, крест в правой руке (Захарова. 2011. С. 198, 200. Рис. 1, 2); белыми литерами выполнены подписи.

Образы С. м. представлены в одном из центральных памятников XI в.- в кафоликоне мон-ря Осиос Лукас (30-е гг. XI в.). На сводах галерей сохранились 13 медальонов, только 3 святых поименованы: Мелитон - темноволосый, с короткой темной бородой и тонкими усами; Вивиан - безбородый; Феодул (или Феофил) - с темными волосами и темной короткой курчавой бородой. В Ерминии иером. Дионисия Фурноаграфиота (ок. 1733) Вивиан описан как «юный, без бороды», Феодул - «с проседью в остроконечной бороде» (Ерминия ДФ. X 107), Феофил - «юный, без бороды» (Там же. X 123).

В византийском и древнерусском искусстве извод мучения святых получал разные варианты в зависимости от формата поверхности и возможностей художников. В сценах на рельефных складнях или миниатюрах композиция могла выстраиваться ярусами или сокращаться. На среднике складня-авория к-польской работы (кон. X-XI в., ГЭ) обнаженные мужи стоят в воде тесными рядами, в небесах над ними - 40 венцов. Образы святых через ракурсы и жесты показаны с редким накалом драматизма, эмоциональностью: кто-то скрестил на груди руки, кто-то поддержал ослабевшего, кто-то взмолился, подняв очи горе или опустив главу, но подняв руки; выше справа показаны баня и спина воина, убежавшего из рядов, еще выше, на звездном фоне,- Христос на престоле, благословляющий святых и подающий им венцы. Драгоценные произведения к-польских мастеров находили параллели в посвященных святым речах и сочинениях, напр. поэта Христофора Митиленского (Царевская. 2007. С. 158-159). На миниатюре в Минологии на февр.-март на золотом фоне показаны в верхнем ряду благословляющая с небес Десница, парящие венцы, пересчитать к-рые можно только по красным камням в центре каждого; ниже - фигуры святых, стоящих не в воде, а на льду почти без одежды. Тела мучеников испещрены ранами, из к-рых струи стекают и собираются на поземе в виде кровавых следов (ГИМ. Син. греч. 183. Л. 179, 2-я четв. XI в.; Древности мон-рей Афона X-XVII вв. в России: Кат. выст. М., 2005. С. 129. Кат. II. 6). Сходные композиции в составе минейных циклов на синайских иконах-складнях: на диптихе 2-й пол. XI в. (вода служит лишь фоном) и на иконе письма иером. Иоанна Тохаби, части из гексаптиха кон. XI - нач. XII в. (святые стоят в воде по грудь; Sotiriou M. et G. 1956. Р. 134, 136), на миниатюре в Минологии из Мессины (Mess. Salvad. 27. Fol. 190v), в московском Минологии (ГИМ. Син. греч. 183. Л. 91), в Минологии деспота Димитрия II Палеолога (Bodl. gr. th. f. 1. Fol. 31v, между 1322 и 1341 гг.), в греко-грузинской рукописи кон. XV в. (Евсеева. Афонская книга. С. 282. Ил. 129).

Композиция сцен со страданием С. м. в монументальном искусстве могла приобретать вид цикла, будучи размещенной в жертвеннике, как, напр., в соборе Св. Софии в Охриде (1037-1056; Толстая. 1998. С. 125; Джурич. 2000. С. 28); возможно, в том же месте размещалась фреска с их образами в церкви, посвященной мч. Леонтию, из числа С. м., в Водоче, Македония, 1-я пол. XII в. (сохр. в копии, Национальный археологический ин-т и музей, София: Джурич. 2000. С. 34). В Св. Софии Охридской стены ниши занимают фигуры воинов, разделенные на 2 группы окном, а конху апсиды - поясной образ Спасителя с 2 венцами в руках. В Св. Софии Киевской кроме размещения на подпружных арках образы С. м. находятся на фреске юж. стены помещения в юго-зап. галерее, к-рая по одной версии служила т. н. крещальней, по другой - имела поминальное значение (Попова, Сарабьянов. 2017. С. 102, 119. Ил. 94). Этот же краткий вариант мученичества известен в памятниках визант. периферии - икона XI-XII вв. из собрания Музея истории и этнографии Сванетии, а также в позднепалеологовскую эпоху - мозаичная икона XIV в. (Дамбартон-Окс; Demus O. Two Palaeolоgan Mosaic Icons in the Dumbarton Oaks Coll. // DOP. 1960. Vol. 14. P. 87-120; икона на золоте XIV в. (НИМ(С); Иконы из Болгарии XIII - нач. XIX вв.: Кат. выст. / Авт.-сост.: Р. Русева. М., 2009. С. 50-51). Повторением небольшой мозаики из Дамбартон-Окс в монументальном масштабе является настенная мозаика в московской ц. во имя Сорока мучеников в Спасской слободе.

Изображения С. м. помещаются в лицевых Псалтирях при иллюстрации того стиха (Пс 65.12), к к-рому обращался в своей речи на их праздник свт. Василий Великий (Беседа 19, на день святых четырехдесяти мучеников); этот же псалом читается на службе, посвященной мученикам. Их образы сохранились в Хлудовской Псалтири (ок. сер. IX в.), в Лондонской Псалтири (Lond. Brit. Lib. Add. 19352. fol. 81r-v, 1066 г.), в Псалтири Барберини (Vat. gr. 372, 3-я четв. XI в.), в Киевской Псалтири (1397 г., РНБ. ОЛДП. F 6. Л. 86) (Dufrenne S., Der Nersessian S. L'Illustration des Psautiers grecs du Moyen Âge. P., 1970. Т. 2. P. 36, 92-93. Pl.130, 131; The Barberini Psalter: Codex Barberianus 372 / Ed. С. Walter et al. Zürich, 1989. P. 48-49, 95; Вздорнов Г. И. Исслед. о Киевской Псалтири. М., 1978. С. 123; о символизме текста и страданий С. м. см.: Gavrilović. 2001. P. 70-86; Цaревская. 2007. С. 161-162).

В Древней Руси

Рельеф «Сорок мучеников Севастийских» находился в одной из центральных закомар Успенского собора во Владимире (1158-1160); после пожара 1185 г. камень с почти стесанным рельефом (уцелели 2 ряда завитков - обозначения волн и нижний ряд стоящих по грудь мучеников; Воронин Н. Н. Зодчество Сев.-Вост. Руси XII-XV вв. М., 1961. Т. 1: XII ст. С. 175. Ил. 65) был вставлен в кладку юго-зап. фасада отстроенного к 1189 г. храма. Их образы встречаются в памятниках всех крупных художественных центров средневек. Руси: во фресках Феодоровской ц. на Ручью в Новгороде, 80-90-е гг. XIV в. (Лифшиц. 1987. Ил. 288-290; расположена на сев. стене наоса и у помещения под хорами, близ места, к-рое Т. Ю. Царевская признаёт как крещальню: Царевская. 2007. С. 42, 47. Ил. 155); в росписях на юж. стене Петроверигского придела Успенского собора Московского Кремля, кон. XV в., непосредственно над погребением свт. Феогноста, митр. Киевского, Московского чудотворца (сохр. 24 фигуры из 40; симметрично им были размещены 7 Эфесских отроков, как символы Воскресения); по мнению Т. В. Толстой, их изображение было связано с погребальным назначением придела и его посвящением памяти основателя храма, свт. Петра, митр. Московского, чудотворца (Толстая. 1998. С. 135-139). Исповедничество С. м. подчеркнуто в рус. памятниках не только динамикой и драматизмом жестов и ракурсов: на фреске в новгородской Феодоровской ц. стоящий на переднем плане воин-средовек левой рукой поддерживает свою десницу с благословляющим перстосложением (Царевская. 2007. Ил. 156, 157). В росписях больших соборов Московской Руси сцена с изображением их страдания размещалась в самом наосе - на юж. стене Благовещенского собора Сольвычегодска (1600).

Очевидно, с календарем и минейными циклами связано появление С. м. на аналойных иконах, древнейших - новгородского происхождения: в составе икон-таблеток из Св. Софии Новгородской, ок. 1500 г., со Спасителем на лицевой стороне (ГТГ); в паре с композицией «Обретение главы прор. Иоанна Предтечи» на обороте иконы-таблетки, ок. 1500 г. (ГЭ), где на лицевой - «Св. Троица (Гостеприимство Авраама)»; московско-новгородской школы 2-й трети XVI в. с «Благовещением» на лицевой стороне (ЦАК МДА; «Угодно в очах Божиих дело сие»: Сокровища ЦАК МДА. Серг. П., 2004. С. 62-63); московской (?) рубежа XVI и XVII вв. с композицией «Обретение главы прор. Иоанна Предтечи» на обороте (ИркОХМ; Госкаталог РФ. № 11023783); в паре с композицией «Благовещение» - на иконе-таблетке XVIII в. (СИХМ; Госкаталог РФ. № 18619091). Ландшафт в композиции мог получить иную трактовку относительно визант. извода, так что баня оказывается в отдалении от озера, а воин-отступник стоит посреди отдельного потока; мучеников сопровождают христ. святитель и 2 диакона, как на золотофонной иконе-пяднице, некогда имевшей драгоценный оклад, XVI в. (ГИМ; Госкаталог РФ. № 11984641). Общую композицию имеют стороны аналойных таблеток, с небольшими изменениями,- из ЦАК МДА и ИркОХМ (Госкаталог РФ. № 11023783): сходны архитектурные особенности бани в виде палаццо с круглым фронтоном и колонками, а также позы 2 воинов - отступника, скрывающегося в бане, и стражника, снимающего одежду; обе могут быть отнесены ко 2-й трети XVI в. С. м. воспроизведены во фрагменте черневого декора на золотом кресте-мощевике, вложенном ок. 1638 г. «по душе» думного дьяка Грамотина в Троице-Сергиеву лавру (Ризница Св.-Троицкой Сергиевой лавры / Науч. ред.: И. А. Стерлигова. Серг. П., 2014. Т. 1. С. 34, 37. Ил. 19). Среди храмовых икон, связанных с престолами во имя Сорока мучеников, древнейшей является их икона в Свято-Успенской Псково-Печерской лавре: деревянная церковь с престолом их имени была вынесена с монастырской территории в 1540 г. на посад (сохранившееся здание близ св. врат нач. XIX в.), в совр. Сретенской ц. обители на левом клиросе находится икона С. м. под записью и в позднем окладе.

На поздних рус. иконах могут совмещаться неск. эпизодов (святые перед царем, уверовавший стражник): иконы XVII в. (ЦМиАР, ГИМ; Госкаталог РФ. № 9325541, 23666675). Вероятно, появление такого варианта было предопределено поствизант. влиянием, сохранились похожие иконы, возможно паломнические евлогии,- икона XVIII в. балканского происхождения с греч. подписями, где изображение страданий С. м. в озере сопровождается внизу 3 сценами: мучение 2 святых из числа С. м. по приказу военачальников, святых везут на казнь, их тела сжигают (ИркОХМ; Госкаталог РФ. № 11023801). Древний извод сохранялся в старообрядческой иконописи (иконы XIX в. в ГИМ, МИИРК; кон. XIX - нач. XX в. в ЦМиАР; Госкаталог РФ. № 21862823, 22392713, 15007235), в т. ч. в составе икон с избранными сюжетами и святыми,- икона XVIII в. из собрания Н. П. Лихачёва (Лихачев Н. П. Мат-лы для истории рус. иконописания: Атлас снимков. СПб., 1906. Ч. 2. Табл. CCCXXXV. № 659). Иконы-пядницы получали обрамление из образов святых, следуя визант. традиции,- икона XVII в., частью под записью, ГЭ (Госкаталог РФ. № 14009463). Иконы храмового размера писали в академической манере, передавая анатомию по законам светотени, ландшафт - по законам натурализма, как на иконе 1724 г. (РГИАХМЗ; Хохлова. 2009. С. 54-55. Кат. 8), сер. XVIII в., ГТГ (Комашко Н. И. Рус. икона XVIII в. М., 2006. С. 66, 320. Кат. 39); академический вариант приспосабливали для икон меньшего формата, напр. иконы-пядницы 1-й четв. XVIII в. из собрания МЗДК, кон. XVIII - нач. XIX в. (Гос. музей истории русской литературы им. В. И. Даля; Госкаталог РФ. № 9346295, 23155045). С возрождением традиций личных патрональных икон связано появление отдельных образов святых из числа С. м., судя по прориси, с поясным образом мч. Валерия (Иулиания (Соколова), мон. Труд иконописца. Серг. П., 1995. Прил. 1. Рис. 46). Разнообразием изводов отличается иконография С. м. в совр. произведениях, связанных с посвященными им храмами напр., в московской церкви во имя С. м. образы святых, сгруппированные по 3 на иконах, обрамляют иконостас.