Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

СЕВАСТИАН

В 1725 г. Севастианова пуст. была приписана к череповецкому Воскресенскому мон-рю: вероятно, поэтому возникло предание о том, что святой был пострижеником этой обители. В числе монастырской братии тогда значилось 5 чел., все строения были деревянными, обители принадлежало 12 четв. пашни. В 1764 г. мон-рь упразднили, впосл. Преображенский храм сгорел. Усердием местных жителей над местом погребения С. была построена деревянная часовня, обшитая тесом. В центре находилась деревянная гробница святого, украшенная позолоченной резьбой. Над ракой возвышалась сень с шелковыми занавесями, крепившаяся на столбах. У изголовья гробницы стоял подсвечник, под к-рым находилось отверстие в полу: здесь богомольцы брали песок с могилы святого, почитавшийся целебным. В часовне находился 2-ярусный иконостас, в к-ром поместили иконы из сгоревшего храма. По ходатайству петербургского купца П. Д. Денисова, уроженца Пошехонского края, указом Синода от 6 нояб. 1854 г. было разрешено строительство храма во имя прп. Севастиана Сохотского на месте часовни. На эти цели купец пожертвовал 5814 р. серебром. 9 янв. 1856 г. по благословению архиеп. Ярославского и Ростовского Нила (Исаковича), игум. Пошехонского Адрианова мон-ря, Иннокентий освятил новый храм. В письме Ярославскому архиепископу Денисов с удовлетворением сообщал: «Там, где почти не было ни одной живой души, где слышался унылый гул да оглушительный свист ветра, теперь при благовестии стройнаго звона колоколов стекается особенно в воскресные и праздничные дни значительное количество народа...» (А. В. 1890. С. 117). Дополнительно купец построил на свои средства дом для причта и богомольцев, а также проложил дорогу от г. Пошехонья. Новый храм был приписан к Адрианову монастырю: 2 раза в год, в праздник Преображения и в день памяти С., его посещал иеромонах этой обители для совершения богослужения. В 1884 г. в Севастиановой пуст. поселились 3 рясофорные послушницы из рыбинского Софийского мон-ря во главе с мон. Августиной. Община была зарегистрирована указом Синода от 13 дек. 1885 г.; ей выделили участок земли с лесом и угодьями размером в 91 дес. 900 кв. саж. Кроме того, пошехонский купец Ф. Фёдоров пожертвовал 398 дес. земли и построил деревянный келейный корпус. В 1886 г. на средства ярославского купца М. М. Литова в обители поставили деревянный храм в честь Преображения. Определением Синода от 25 сент.- 10 нояб. 1889 г. община была преобразована в жен. общежительный мон-рь (О возведении Севастиановской жен. общины. 1889). 9-10 дек. того же года обитель посетил архиеп. Ярославский и Ростовский Ионафан (Руднев), к-рый отслужил молебен перед ракой С., а также совершил всенощное бдение и литургию. В 1898 г. ц. во имя прп. Севастиана Сохотского перенесли в Успенский скит, устроенный в 4 км к северу от мон-ря, на высоком берегу р. Сохоть. В том же году в обители на месте перенесенного храма заложили фундамент нового 5-главого собора. Его закладка была приурочена к коронации имп. Николая II Александровича и имп. Александры Феодоровны. Храм построили по проекту инженера А. Ф. Федосеева, в янв. 1906 г. освятили главный престол в честь Рождества Пресв. Богородицы и во имя прп. Севастиана Сохотского, сев. придел - во имя свт. Николая Чудотворца и вмц. Александры, а в июне того же года освятили юж. придел в честь Рождества прор. Иоанна Предтечи. В 1919 г. монастырь был закрыт, его община преобразована в приход, монахини стали членами трудовой артели. В 1930 г. приход и артель ликвидировали, богослужения прекратились, собор был разрушен. В 2015 г. над мощами святого построили деревянный храм в честь Преображения Господня.

Иконография

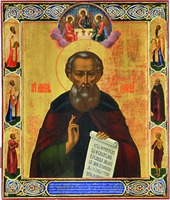

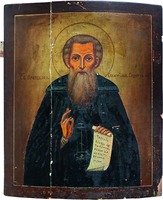

О ранних изображениях С. сведений не имеется. Известные его иконы относятся ко 2-й пол. XIX - нач. XX в. и встречаются крайне редко. Наиболее ранняя из них написана в 1855 г. в С.-Петербурге в мастерской В. М. Пешехонова в связи со строительством в упраздненной обители в 1854-1856 гг. деревянного храма над мощами С. на средства с.-петербургского купца П. Д. Денисова (частное собрание). Согласно подписи, образ был вложен в новопостроенную церковь Денисовым и пошехонским купеческим сыном А. У. Пермяковым (возможно, его зятем). Патрональные святые представлены на боковых полях образа. Поясной фронтальный образ С. отличается уникальным изображением вверху Св. Троицы, которое на других его иконах не встречается; перстосложение благословляющей руки двуперстное, на свитке текст: Пс 39. 2-3. По иконописным подлинникам XVIII-XIX вв. (под 17 дек.), преподобный «подобием рус, брада аки Василия Великаго, ризы монашеския, и в схиме»; в нек-рых подлинниках указывается «брада аки Зосимина» (Филимонов. Иконописный подлинник. С. 41-42; Маркелов. Святые Др. Руси. Т. 2. С. 211). Одна из особенностей его иконографии - текст надписи на свитке: «Терпите, братие, лютыя скорби и беды, да избудете вечныя муки» (по преданию, преподобный часто поучал этой фразой монастырскую братию).

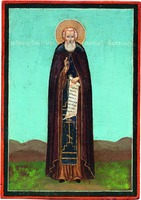

В Соборе рус. святых С. показан, напр., в левой группе преподобных на иконе 1-й пол. XIX в. из старообрядческой моленной на Волковом кладбище в С.-Петербурге (ГМИР). Нетрадиц. изображение С. в куколе встречается в композиции с подвижниками XVI в. в росписи галереи рус. святых, ведущей в пещерную ц. прп. Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре (работа иеродиаконов Паисия и Анатолия кон. 70-х гг. XIX в.- 1888 г., поновление - 70-е гг. XX в., ок. 2010), а также на иконах мон. Иулиании (Соколовой) «Все святые, в земле Русской просиявшие» (1934, 50-е гг. XX в., Троице-Сергиева лавра), «Ярославские чудотворцы» (фотография иконы из альбома игум. Марка (Лозинского), 1970), в составе комплекса подготовительных рисунков годовой минеи с образами рус. святых (1959-1962, частное собрание). В наст. время в Рыбинской епархии создаются новые ростовые и поясные иконы С.