Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

СВЯТОСЛАВ (ГАВРИИЛ) ВСЕВОЛОДОВИЧ

(27.03.1195, Владимир-на-Клязьме (ныне Владимир) - 3.02.1253, Юрьев-Польской (ныне Юрьев-Польский Владимирской обл.)), блгв. (пам. 23 июня - в Соборе Владимирских святых), вел. кн. Владимирский (кон. 1246-1247), кн. новгородский (кон. 1999-1205, 1208-1208/09), переяславский (Переяславля Южного, ныне Переяслав, Украина) (1228-1229), суздальский (апр. 1238 - кон. 1246), юрьевский (1212/13-1253).

Биография

Из династии Рюриковичей. Седьмой сын Владимирского вел. кн. блгв. Всеволода (Димитрия) Юрьевича Большое Гнездо и вел. кнг. блгв. Марии Шварновны (в иночестве Марфа), младший брат великих князей благоверных Константина Всеволодовича, Георгия (Юрия) Всеволодовича, Ярослава (Феодора) Всеволодовича, Владимира (Димитрия) Всеволодовича.

Еще ребенком в 1199/1200 г. по просьбе новгородцев был отправлен своим отцом на княжение в Новгород, продолжавшееся до 1205 г., когда был заменен старшим братом блгв. кн. Константином. В 1207 г. вместе с братьями участвовал в походе отца на Черниговское княжество, закончившемся раскрытием заговора рязанских князей и осадой их городов (Пронска (ныне поселок Рязанской обл.) и др.). В нач. 1208 г. С. В. вновь стал новгородским князем, однако в конце года был заключен под стражу новгородцами и отправлен во Владимир-на-Клязьме.

Вопреки завещанию отца в 1212 г. С. В. вначале поддержал претензии на Владимирское великое княжество ростовского кн. блгв. Константина Всеволодовича, однако в кон. 1212 г. или в нач. 1213 г. он перешел на сторону Владимирского вел. кн. блгв. Георгия Всеволодовича, за что получил от последнего в управление Юрьевское княжество, к-рое ранее по завещанию отца предназначалось его старшему брату блгв. кн. Владимиру Всеволодовичу. После этого события в межкняжеских конфликтах С. В. участвовал на стороне вел. князей благоверных Георгия и Ярослава Всеволодовичей.

Весной 1216 г. командовал сводной владимиро-суздальской ратью, к-рая разоряла верхневолжские городки и села, входившие в состав Новгородского и Торопецкого княжений. Его войска захватили Хлепень (ныне деревня Сычевского р-на Смоленской обл.), но потерпели неудачу при осаде Ржева.

21 апр. 1216 г. на территории владений С. В., к востоку от г. Юрьева-Польского, на р. Липице, произошло сражение, в к-ром князь вместе со своим младшим братом кн. Иваном Всеволодовичем командовал левым флангом владимиро-суздальской рати, выставленной против объединенных новгородско-смоленско-ростовских войск под командованием блгв. кн. Мстислава (Феодора) Мстиславича Удатного и блгв. кн. Константина Всеволодовича. После поражения С. В. был вынужден признать старейшинство блгв. кн. Константина и его права на Владимирское великое княжество. Благодаря этому он сохранил свои права на Юрьевское княжество.

После возвращения на Владимирский престол блгв. вел. кн. Георгия Всеволодовича по его приказу С. В. возглавлял сборные рус. рати во время удачных походов: в 1220 г.- на Волжскую Булгарию (был взят г. Ошель (ныне Богдашкинское городище Тетюшского р-на, Татарстан)), в 1222 г.- на г. Венден (ныне Цесис, Латвия) Ливонского ордена, в 1226 г. (вместе с братом Иваном) - на «Пургасову Русь» на Мордовской земле. В 1228/29 г. по решению блгв. вел. кн. Георгия Всеволодовича С. В. был отправлен на княжение в Юж. Русь, в Переяславль Южный, однако к 1230 г. вернулся в Юрьев-Польской.

В янв.-марте 1238 г. вместе с блгв. вел. кн. Георгием Всеволодовичем С. В. принял участие в отпоре напавшим на Сев.-Вост. Русь монг. войскам Батыя. К марту 1238 г. по приказу вел. князя привел на р. Сить (приток р. Мологи) войска Юрьевского княжества, к-рые 4 марта сражались с монг. войсками нойона Бурундая. В ходе неудачной битвы С. В. и его племяннику, угличскому блгв. кн. Владимиру (Димитрию) Константиновичу, с остатками войск удалось уйти от преследования монголов. Не позднее апр. 1238 г. С. В. получил от занявшего Владимирский престол блгв. вел. кн. Ярослава Всеволодовича во владение вымороченное Суздальское княжество.

В 1245-1246 гг. С. В. впервые ездил к Батыю для утверждения на суздальском княжеском столе. По завещанию Владимирского блгв. вел. кн. Ярослава Всеволодовича († 30 сент. 1246) занял Владимирское великое княжество и утвердил на княжеских столах своих племянников, детей Ярослава (на территории великокняжеского дворца обнаружены свинцовые заготовки его печатей). Однако в 1247 г., во время отъезда в Орду вел. князей блгв. Александра Ярославича Невского и Андрея Ярославича, С. В. был смещен с престола своим племянником кн. Михаилом Ярославичем Хоробритом, а представителям С. В. пришлось спешно покинуть Владимир-на-Клязьме. Права С. В. на Владимирское великое княжество после гибели Михаила Хоробрита в битве с литовцами на р. Протве и до возвращения из Монгольской империи вел. князей Александра и Андрея Ярославичей неясны, как и судьба его прав на Суздальское княжество. Судя по маршруту посланной на Сев.-Вост. Русь Неврюевой рати в 1252 г., можно сделать вывод, что к этому времени Суздаль не подчинялся власти вел. кн. Андрея Ярославича, т. к. этот город не был разорен монголами.

В кон. 1248 г. на княжеском съезде во Владимире-на-Клязьме по решению монг. властей Владимирский престол был передан вел. кн. Андрею Ярославичу, а за С. В. сохранилось Юрьевское княжество. Осенью 1250 г. С. В. посетил Орду, скорее всего с целью подтверждения своего владения Юрьевским княжеством. При нем, вероятно, был основан княжеский юрьев-польский во имя архангела Михаила мужской монастырь, 1-е упоминание о к-ром относится к 1269 г. (см.: Маштафаров А. В. Вкладная кормовая книга Михаило-Архангельского мон-ря г. Юрьева-Польского XVI - 1-й четв. XVII вв. // RМ. 2001. Bd. 10. N 1. S. 224-225).

С. В. был женат на дочери муромского кн. Давида Юрьевича (согласно позднейшему сведению В. Н. Татищева, носившей имя Евдокия). В этом браке не позднее 1228 г., когда княгиня постриглась с согласия С. В. в монашество, род. блгв. кн. Димитрий Святославич († 1269), унаследовавший после смерти отца Юрьевское княжение. С. В. был похоронен у сев. стены Георгиевского храма Юрьева-Польского.

Почитание

В источниках XVIII в. сохранились фрагментарные свидетельства о почитании С. В. и его сына Димитрия. В следственном деле «о некоторых образах и священных реликвиях» иером. Лаврентия от марта 1722 г. и в показаниях священников собора, допрошенных по этому делу, содержалось и описание гроба С. В.: «И ныне де благовернаго князя Гавриила гроб стоит наружу и покрыт пеленою, а в том гробе кости его или тело лежит, того они не ведают, понеже де тот гроб открываем не бывает, и покрыт тот гроб был до бытности их при той церкви тому ныне больше ста лет… И к тем де гробам в торговые и прочие дни приходят многие христиане и приносят мед и просьбам де их они попы отпевают над теми гробами панихиды, а за истинные мощи… телеса они не почитают, понеже де от оных положенных в гробах телес исцеления никому и никакого не бывало…» (Малицкий. 1907. С. 20). О княжеских гробницах в Юрьевском соборе сообщает вкратце также суздальский ключарь Анания Феодоров (Ист. собрание о богоспасаемом граде Суждале // ВОИДР. 1855. Кн. 22. Отд. 2. С. 109). О почитании мощей князей сообщал в доношениях 1770 г. настоятель Юрьевского собора Николай Субботинский: «Прошлаго 1769 года в декабре… усмотрел я именованный гроб благовернаго князя Гавриила на вскрытии, а тело его никем никогда не свидетельствовано… почитается оное тело за истинные мощи… возжигаются пред оным гробом свещи и елей и от лампады оными священниками раздается елей требующим…» (Малицкий. 1907. С. 22). К докладу было приложено рукописное Житие св. князей («Месяца февруария в 3 день. Сказание вкратце о житии и пребывании святого благовернаго князя Святослава, нареченнаго в крещении Гавриила, Всеволодовича и сына его Димитрия, иже во граде Юрьеве Польском»), хранившееся в ризнице Юрьевского собора. Текст этого Жития представляет свод летописных сообщений о С. В. и приведен в книге Н. В. Малицкого. В справочнике Е. Е. Голубинского (1903) С. В. был отнесен к числу «усопших, на самом деле не почитаемых» (Голубинский. Канонизация святых. С. 366).

В авг. 1915 (согласно др. сведениям, в апр. 1916) г. останки С. В. были перенесены во вновь построенный Троицкий собор и положены в кипарисовый гроб в медной раке. 17 февр. 1919 г. захоронения С. В. и блгв. кн. Димитрия Святославича были вскрыты, протокол осмотра был опубликован (Юрьевские изв. 1919. № 8, 14 марта; (Отчет VIII (ликвидационного) отд. НКЮ VIII Всерос. съезду советов: Мощи // РиЦ. 1920. № 9/12. С. 75)). Мощи были переданы в художественно-исторический музей. В 1991 г. они были перенесены в Покровский храм Юрьева-Польского. 16 февр. 2020 г. мощи С. В. торжественно помещены в Михаило-Архангельском мон-ре.

Канонизация С. В. подтверждена включением его имени в Собор Владимирских святых, учрежденный в 1982 г. по благословению архиеп. Владимирского и Суздальского Серапиона (Фадеева) (впосл. митрополит Тульский и Белевский).

Святому составлены молитва, тропарь, кондак и величание (интернет-ресурс: www.vidania.ru/saints/zitie_svyatoslava_knyazya.html).

Иконография

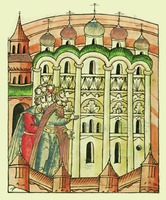

На миниатюре Радзивиловской летописи кон. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 243 об.) показано, как братья провожают юного С. В. (изображен в княжеской шапке верхом на коне) на княжение в Новгород. В составе миниатюр Лицевого летописного свода 70-х гг. XVI в. (Голицынский и Лаптевский тома) С. В. представлен в сюжетах, повествующих о событиях 2 периодов его княжения в Новгороде, о кончине его отца; проиллюстрировано, как С. В. получает в удел Юрьев-Польской, участвует в Липицкой битве 1216 г., разбирает старую Георгиевскую ц. в Юрьеве-Польском и возводит новую, с каменной, «чюдной вельми» резьбой; как к князьям (в т. ч. С. В.) приходит известие о взятии татарами Владимира в 1238 г., и С. В. принимает участие в битве на р. Сити; затем он садится на княжение в Суздале, возвращается из Орды в 1246 г., садится на великое княжение во Владимире, его изгоняет кн. Михаил Ярославич Хоробрит и др. (РНБ. F.IV.233. Л. 500-500 об., 613, 696, 697-697 об., 714-714 об., 716, 739, 745, 748, 800, 950, 982-982 об., 989 об., 995 и др.; F.IV.225. Л. 275 об., 291, 327 об.- 328, 330, 342 об., 344). Как правило, С. В. изображен с короткими густыми светлыми или русыми волосами и небольшой бородой, одет в платье, плащ (иногда в шубу или доспехи) и княжескую шапку или закрытый венец, в юности он без бороды, во время великого княжения держит в руке жезл; его фигура в группе князей не всегда опознается.

В циклах княжеских портретов образ С. В. встречается редко, напр., в серии живописных портретов неизвестного художника 1-й пол. XIX в. (ЕИХМ; С. В. представлен вполоборота влево, средовеком, с короткой русой бородой, в зубчатой короне, на плечо накинута горностаевая мантия), на гравюре в издании Е. Е. Филиповского (Кр. ист. и хронол. описание жизни и деяний вел. князей российских, царей, императоров и их пресветлейших супруг и детей… М., 1807. Ч. 2. № 32; С. В. изображен вполоборота вправо, в зубчатой короне, у него окладистая борода, горностаевая мантия скреплена фибулой на груди), на литографии «Таблица русских государей от Рюрика до Александра II» (1858, ГЛМ - цензурный экземпляр, поступивший в 1862 из моск. мастерской А. А. Абрамова; С. В.- средовек, в кафтане, с непокрытой головой, темная борода средней величины), на рисунке В. П. Верещагина «Великие князья Святослав Всеволодович и Андрей Ярославич. 1247-1252 гг.» (История Государства Российского в изображениях державных его правителей / Рис.: В. П. Верещагин. СПб., 1890. № 29. Вкл.). Худож. Н. В. Пинегин выполнил картину «Вел. кн. владимирский Георгий Всеволодович встречает брата своего Святослава, завоевавшего устье Оки в 1220 г.» (из серии «В память 300-летия Нижегородского ополчения 1611-1612 гг.»; воспроизведена на открытках в изд. В. И. Бреева 1912-1913 гг.).

Сохранилась чеканная рака 1915 г. для св. мощей С. В. (ЮПИАХМ; см.: Госкаталог РФ. № 13467589), на передней стороне к-рой представлено в клейме «Распятие Господне, с предстоящими» (описание захоронений С. В. и его сына см.: Малицкий Н. В. Из прошлого Владимирской епархии. Владимир, 1907. Вып. 2. С. 19-22, 26).

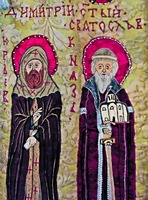

На иконах и шитых пеленах кон. XX - нач. XXI в. (находятся, в частности, в храмах Юрьева-Польского) С. В. представлен средовеком или старцем (похожим на равноап. кн. Владимира) в княжеских одеждах (в шубе или плаще, в шапке или венце), часто с мечом в левой руке. Созданы особые изводы иконографии: блгв. князь держит в руке модель Георгиевского собора в Юрьеве-Польском или изображен на фоне монастыря арх. Михаила. Существуют совместные изображения С. В. и его сына, блгв. кн. Димитрия Святославича. Образ С. В. включают также в композиции «Собор Владимирских святых».