Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

РАБАН МАВР

[Храбан Мавр; лат. Rabanus, Hrabanus Maurus] (ок. 780, Майнц - 4.02.856, Винкель, близ Дармштадта), блж. Римско-католической Церкви (пам. 4 февр.), монах-бенедиктинец, аббат мон-ря Фульда (822-842), архиеп. Майнцский (847-856), средневек. богослов, церковный писатель, деятель Каролингского возрождения.

Источники

Сведения о Р. М. содержатся в сочинениях его ученика, мон. Рудольфа Фульдского († 865): «Фульдские анналы» (Annales Fuldenses, в статьях за 844, 847-848, 850, 852, 856 гг.) и «Чудеса святых, перенесенных в Фульдскую церковь» (Miracula sanctorum in Fuldenses ecclesias translatorum; с XVII в. это сочинение ошибочно рассматривалось как Житие Р. М.- BHL, N 7044). Соч. «Чудеса святых...» содержит рассказ о деятельности Р. М. как аббата Фульды и перечень произведений, но было создано еще при его жизни (вероятно, ок. 842-847). Даты диаконского и пресвитерского рукоположений Р. М. приведены в версии т. н. Краткой Лоршской хроники (Chronicon Laurissense breve), написанной в Фульде, вероятно, при участии самого Р. М. Краткая похвала Р. М. включена в перечень аббатов Фульды, составленный в нач. Х в. Важные сведения содержатся в творениях самого Р. М.: в предисловии к соч. «Похвала Св. Кресту» (In honorem Sanctae Crucis) и в стихотворной автоэпитафии. Сохранились 4 грамоты, изданные Р. М. как аббатом Фульды. Житие Р. М., написанное в 1515 г. нем. гуманистом Иоганном Тритемием, аббатом мон-ря св. Иакова в Вюрцбурге (1506-1516), содержит много дополнительных сведений, но их достоверность сомнительна.

Жизнь

Р. М. происходил из знатного семейства. В возрасте ок. 10 лет он был отдан как облат (см. Облаты) в мон-рь Фульда; образование получил в монастырской школе. В 801 г. рукоположен во диакона. Возможно, нек-рое время жил при дворе имп. Карла Великого (800-814). Аббат Ратгер (Ратгарий) отправил Р. М. на учебу к Алкуину (730/5-804), с которым у юноши сложились доверительные отношения. Именно от Алкуина он получил прозвище Мавр в честь св. Мавра, ученика прп. Венедикта Нурсийского. Р. М. гордился этим прозвищем и впосл. подписывал им свои сочинения. Ок. 804 г., по-видимому еще до смерти Алкуина, Р. М. вернулся в Фульду и возглавил монастырскую школу. В 814 г. был рукоположен во пресвитера. В том же году в мон-ре начался конфликт между братией и аббатом Ратгером, после его низложения новым настоятелем был избран Эйгиль, бывш. учитель Р. М. В последовавший за этими событиями период отмечалась активная деятельность Р. М. как главы монастырской школы, а также им были написаны сочинения, посвященные практическим вопросам церковной жизни и экзегетики. После смерти Эйгиля Р. М. был избран аббатом (822), однако не прекратил ученых занятий. Его учениками были Луп Ферьерский (ок. 805 - ок. 862), Валафрид Страбон (808/9-849), Готшальк из Орбе (ок. 803-807 - ок. 867-869), Отфрид Вайссенбургский (ок. 800 - ок. 870). При Р. М. в Фульде был составлен один из первых монастырских картуляриев (сначала включал ок. 2 тыс. документов, сохр. лишь частично; подробнее см. ст. Картулярии). Р. М. вел строительные работы и в мон-ре, и за его пределами, в т. ч., согласно Рудольфу Фульдскому, построил 30 cellae (храмов и дополнительных престолов в уже действовавших церквах) на принадлежавших аббатству землях. Он заботился о пополнении монастырской б-ки, составил опись книг. При Р. М. были составлены списки монахов аббатства Фульды и дочерних обителей. В 835-838 гг. он приобрел мощи мн. святых, в т. ч. еп. Венанция из Аримина (ныне Римини; см. в ст. Венанций, сщмч., еп. Далмации) и ок. 40 рим. мучеников.

Р. М. принимал активное участие в политической жизни. В конфликте имп. Людовика Благочестивого (814-840) с сыновьями он, как поборник единства Франкского гос-ва, последовательно выступал на стороне императора. Свои сочинения Р. М. посвящал не только Людовику Благочестивому, но и его супруге имп. Юдифи Баварской (напр., см.: Beati Rabani Mauri Epistola dedicatoria ad Judith Augustam: [Expositio in Librum Judith] // PL. 109. Col. 539-542), считается, что ее влияние стало одной из причин мятежа старших сыновей императора. Когда Людовик Благочестивый был временно низложен сыновьями, Р. М. отправил ему утешительное письмо (834 - Opusculum Hrabani Mauri ad Hludowicum imperatorem in XII capitulis comprehensum // MGH. Epp. T. 5. P. 403-415). После смерти императора он встал на сторону его старшего сына - имп. Лотаря I (817-855). В его переписке с Лотарем I затрагивались гл. обр. вопросы богословия и экзегезы, но Р. М. также наставлял правителя в том, как ему подобает вести себя с подданными (напр., см.: Beati Rabani Mauri Homiliae in Evangelia et epistolas. XIX // PL. 110. P. 181). Связи с Лотарем I навлекли на Р. М. гнев кор. Людовика II Немецкого (король Баварии в 817-843, Восточнофранкского королевства в 843-876, Лотарингии в 870-876). В 842 г. Р. М. пришлось покинуть Фульду и перебраться в мон-рь в Петерсберге. При этом он сохранил связи с Фульдой, где аббатом стал его друг Хаттон (вместе учились у Алкуина). Это время Р. М. посвятил лит. деятельности, создав большое количество сочинений. В 847 г. он примирился с кор. Людовиком Немецким и был возведен на архиепископскую кафедру Майнца.

В своем диоцезе Р. М. способствовал расширению сети городских и сельских приходов. Он основывал церкви, помещал там мощи святых, к-рые привозил из разных мест (B. Rabani Mauri Vita auctore Rudolfo Scholastico. 13-26 // PL. 107. Col. 47-55). В 847, 848 и 852 гг. архиепископ провел в Майнце Соборы (MGH. Conc. Т. 3. P. 150-177, 179-184, 235-252), на к-рых рассматривались вопросы, касавшиеся реформы нравов и дисциплины духовенства, а также брака мирян. Собор 847 г. упразднил епископскую кафедру Гамбурга, после того как город был разграблен викингами в 845 г. Еп. Гамбурга св. Ансгар получил вакантную кафедру Бремена, ему подчинялись и земли Гамбургского еп-ства. Собор 848 г. осудил учение Готшалька об абсолютном предопределении. Постановления Собора 852 г. посвящены также защите имущественных прав Церкви.

Почитание

Р. М. был похоронен в мон-ре св. Альбана в Майнце. В средние века не сохранилось свидетельств его литургического почитания, хотя он был известен как поэт и экзегет. Данте в «Божественной комедии» поместил Р. М. на 4-е небо Рая среди великих богословов (Данте. Божественная комедия. Рай. 12. 139). Нем. гуманисты XV-XVI вв. (Х. Шедель, И. Рейхлин, Я. Вимпфелинг) подчеркивали его ученость и роль в распространении знаний в Германии. В 1515 г. Альберт Бранденбургский, архиеп. Магдебургский (1513-1545) и Майнцский (1514-1545), перенес мощи Р. М. в Галле. В 50-х гг. XVI в., после победы Реформации в Саксонии, они были утрачены. По заказу архиеп. Альберта Бранденбургского в 1515 г. Иоганн Тритемий составил Житие Р. М., изобразив его идеальным ученым монахом и аббатом. Приводимые Тритемием дополнительные сведения о жизни Р. М. считаются недостоверными. Кроме того, Тритемий ошибочно приписал Р. М. ряд сочинений (см.: Schipper. 2017). С XIX в. на основе фразы из Жития авторства Тритемия за Р. М. закрепилось прозвище Наставник Германии (praeceptor Germaniae).

Официально Р. М. не был канонизирован. С XVII в. его память отмечается под 4 февр. в нек-рых нем. еп-ствах и архиеп-ствах (Майнц, Фульда, Лимбург-ан-дер-Лан и др.; праздник включен как факультативный в календарь для немецкоязычных диоцезов). В 2001 г. его имя как святого вошло под той же датой в новое издание Римского Мартиролога. Память Р. М. отмечается также в нек-рых нем. лютеран. церквах.

Сочинения

Соч. «Похвала Св. Кресту» (In honorem Sanctae Crucis // PL. 107. Col. 103-193) было написано в 810-814 гг., в период активных споров в Каролингской империи о почитании икон (см. в статьях Каролингское возрождение, Libri Carolini). Р. М. превозносит Крест как знамение Воскресения Царя Царей. Текст написан стихами (дактилический гекзаметр) и прозой в жанре парафраза, или «двойного пера» (geminus stilus). Возможно, выбор формы и жанра произведения определялся обязанностями Р. М. как главы монастырской школы: жанр парафраза со времен античности был тесно связан с обучением лат. языку и риторике (Ненарокова. 2006. С. 59).

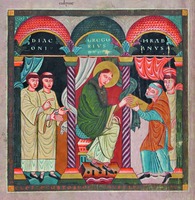

Трактат состоит из введения и 2 книг. Введение содержит обращения к читателю от имени Алкуина, наставника Р. М., и к имп. Людовику Благочестивому в стихах и прозе. Все примеры парафраза сопровождаются миниатюрами, играющими важную роль в понимании текста. В 1-й книге 28 каллиграмм, или «фигур», каждая объединяет текст и изображение, при этом миниатюра иллюстрирует определенную тему. Фоном миниатюры является стихотворение, буквы, находящиеся внутри иллюстраций, образуют «поэму в поэме». Иногда эти стихи повторяют основное стихотворение или составляют отдельное. Стихи имеют определенную форму - либо простую геометрическую (креста, круга), либо более сложную (быка, ангела, льва и др.). За каждой фигурой следует объяснение в прозе, представляющее собой богословский комментарий. Вторая книга включает только прозаические «похвалы», соответствующие каждой из стихотворных фигур 1-й книги. Трактат Р. М. был широко известен в Европе; сохранилось более 80 его списков, сделанных в IX-XVI вв.

В тот период, когда Р. М. возглавлял монастырскую школу в Фульде (ок. 804-822), был написан трактат «Об обучении клириков» (De institutione clericorum // PL. 107. Col. 293-419) - краткое изложение различных областей знания, о к-рых необходимо было иметь представление священнику в IX в., своего рода учебник для христ. духовенства. Труд Р. М. в значительной степени компилятивен: он основан на соч. «О христианском учении» (De doctrina Christiana) блж. Августина, «Пастырском правиле» (Regula pastoralis) свт. Григория I Великого, соответствующих главах «Этимологий» свт. Исидора Севильского. Текст разделен на 3 книги. Первая посвящена церковной иерархии, облачениям духовенства и 2 главным таинствам - Крещению и Евхаристии. Заканчивается книга общими указаниями по служению мессы. Во 2-й книге рассматриваются службы суточного круга, значение отдельных молитв, вопросы дисциплины и поста, таинство Покаяния, литургический год, месса за усопших и на освящение церквей, способы церковного пения и чтения, изложение ортодоксальной веры и особенностей ересей. Третья книга посвящена Свящ. Писанию, способам его чтения и толкования. Далее следует изложение 7 «свободных искусств» (см. Artes liberales), из к-рых особое внимание уделяется наукам тривиума - грамматике, риторике и диалектике. Завершается трактат наставлениями в искусстве проповеди.

Соч. «Об обучении клириков» представляет собой ценный источник для исследования педагогической мысли каролингской эпохи, а также того круга тем, к-рые должны были освоить клирики. Впосл., расширив и дополнив отдельные книги «Об обучении клириков», Р. М. написал трактат «О церковной дисциплине» (De ecclesiastica disciplina // PL. 112. Col. 1191-1262) и «Книгу о священных чинах» (Liber de sacris ordinibus // Ibid. Col. 1165-1192).

В соч. «Об исчислении» (De computo // PL. 107. Col. 669-726), написанном ок. 820 г., Р. М. отвечает на просьбу некоего мон. Макария объяснить технические сложности вычисления дат и проч. календарных подсчетов. В отсутствие единообразного календаря искусство компутистики было важно для духовенства, оно позволяло определять время наиболее важных христ. праздников. Трактат написан в форме диалога наставника и ученика. Как и соч. «Об обучении клириков», трактат «Об исчислении» представляет собой краткий учебник. Начиная с общих положений, Р. М. рассуждает о понятии числа и способах счета, затем дает определения мгновений, минут, часов, дней, недель, лет. Это позволило ему перейти к рассуждению о различных календарных системах. Затем он изложил основные сведения по астрономии и привел способ определения даты празднования Пасхи. Следуя за Бедой Достопочтенным и его трактатом «Об исчислении времен» (De ratione temporum), Р. М. использует летосчисление от Рождества Христова (см. Anno Domini Incarnationis), и это способствовало его дальнейшему распространению. Труд не получил широкой известности: сохранилось менее 20 списков, до XII в. бытовал исключительно на южнонем. землях.

«Восемь книг толкования на Евангелие от Матфея» (Commentariorum in Mattaeum libri octo // PL. 107. Col. 727-1156), написанных до того, как Р. М. стал аббатом Фульды, открывают серию библейских комментариев на большинство книг ВЗ (кроме Псалтири, Книги Притчей Соломоновых и книг малых пророков), а также на Евангелие от Матфея и Послания ап. Павла (см.: Schipper. 2017). Р. М. часто прибегал к букв. толкованию библейских текстов, делая отступления, чтобы пояснить ученикам те или иные реалии: названия племен, животных, растений, денег, одежды, празднеств и обрядов. Благодаря успеху этого сочинения современники стали обращаться к Р. М. с просьбами написать толкования на др. книги Свящ. Писания. В корпусе библейских толкований (PL. 107-109, 112) помимо исторического он часто использовал аллегорическое толкование. Р. М. много цитировал сочинения традиц. авторитетных авторов лат. библейской экзегезы: Беды Достопочтенного, блж. Августина, свт. Амвросия Медиоланского, блж. Иеронима Стридонского, свт. Григория I Великого. Впосл. экзегетические труды Р. М. стали одной из основ т. н. ординарной глоссы (см. Glossa ordinaria), ошибочно приписанной его ученику Валафриду Страбону.

В 822 г. Р. М. стал аббатом Фульды и вынужден был заняться управлением монастырским имуществом. Первое его сочинение, написанное на этом посту, косвенным образом касается забот о материальном положении обители. Фульдский мон. Готшальк из Орбе, отданный в детстве в мон-рь в качестве облата, по достижении зрелого возраста усомнился в своем призвании, обратился к собравшемуся в Майнце Собору (829) с жалобой на Р. М., обвинив наставника в своем насильственном пострижении, и потребовал освободить его от обетов, принесенных им в детском возрасте без согласия. Майнцский Собор поддержал Готшалька. Однако Р. М. не мог не видеть в этом прямую угрозу благосостоянию мон-ря: практика передачи в аббатство в качестве облатов детей из знатных семей влекла за собой богатые вклады и покровительство аристократии. Аббат опротестовал решение Собора перед имп. Людовиком Благочестивым: в трактате «О пожертвовании отроков» (De oblatione puerorum // PL. 107. Col. 419-440) он выступил в защиту учения о необратимости монашеских обетов. Трактат представляет собой наиболее развернутое и систематизированное описание практики передачи в мон-рь детей-облатов. Р. М. удалось добиться от императора отмены соборного решения относительно Готшалька: обязательства, принятые за облатов их родителями, были признаны законными.

Впосл. Готшальк, изучая труды блж. Августина, сформулировал свое учение о соотношении Божественного Провидения и свободы человеческой воли. Он пришел к убеждению в двойном, или абсолютном, предопределении. Отправившись в паломничество в Рим и оказавшись в Италии (вероятно, в нач. 40-х гг. IX в.), Готшальк поделился своими взглядами с Нотингом, еп. Веронским (840-844), и с католич. св. Эберхардом, маркгр. Фриуля (828-866), личным другом Р. М. Еп. Нотинг поспешил известить Р. М. об учении Готшалька и запросил его мнение. Р. М. в письме осудил взгляды Готшалька как безрассудные (PL. 112. Col. 1530-1553; MGH. Epp. T. 5. P. 428). Позднее, уже став архиепископом Майнцским, Р. М. написал также послание маркгр. Эберхарду, в к-ром объяснил опасность взглядов Готшалька (MGH. Epp. T. 5. P. 481-487). Он обвинил оппонента в игнорировании разницы между Божественным предопределением (praedestinatio) и предвидением (providentia). В дальнейшем Р. М. принял активное участие в осуждении доктрины Готшалька на Майнцском Соборе 848 г.

Поводом к написанию ок. 834 г. небольших сочинений «О почтении сыновей к отцам» (De reverentia filiorum erga parentes // MGH. Epp. T. 5. P. 404-415) и «О добродетелях и пороках» (De virtutibus et vitiis // Ibid. P. 416) послужил мятеж сыновей имп. Людовика Благочестивого, т. о. заставивших императора публично покаяться (833). Отстаивая позицию Людовика Благочестивого, Р. М. пытался моральными аргументами воздействовать на его сыновей.

Время между отъездом из аббатства Фульда и назначением на Майнцскую кафедру, к-рое Р. М. провел в Петерсберге (842-847), он использовал для работы над фундаментальным энциклопедическим трудом «О природе вещей» (De rerum naturis), или «О вселенной» (De universo) (PL. 111. Col. 9-612). Сочинение разделено на 22 книги, в которых упорядочены знания о людях, небесных сферах, животных и растениях. Р. М. основывался на тексте «Этимологий» блж. Исидора Севильского и часто приводил его дословно. Однако в отличие от Исидора Севильского в своем изложении он не следовал системе 7 «свободных искусств», а начал непосредственно с Бога, в отношении к Которому в нисходящем порядке описал все творение, создав т. о. картину гармоничного христ. космоса. Известны более 40 списков этого произведения.

К сочинениям, написанным ради практических нужд христ. Церкви, относятся 2 пенитенциала (см. Покаянные книги). Один из них (ок. 853) был адресован Герибальду, еп. Осерскому (829-857) (PL. 110. Col. 467-494), другой - Отгару, архиеп. Майнцскому (826-847) (PL. 112. Col. 1397-1424). Оба текста представляют собой выдержки из более ранних дисциплинарных постановлений Соборов, посланий пап Римских, цитат из Свящ. Писания. Кроме того, Р. М. заимствовал материал из более ранних (ирландских и английских) пенитенциалов (Kottje. 1980). Сочинение, адресованное архиеп. Отгару Майнцскому, сохранилось лишь в 3 списках (все IX в.), адресованное еп. Герибальду Осерскому получило более широкую известность на южных и западных землях Свящ. Римской империи.

Р. М. составил собственную редакцию Мартиролога (между 843 и 854; PL. 110. Col. 1121-1188). Точная дата ее создания неизвестна: большинство исследователей выступают за 843 г. (напр., см.: McCulloh. 1978), однако предлагаются и др. датировки, напр. 820 г. (Bullido del Barrio S. «Iuxta decreta»: Uberlegungen zu Hrabanus Maurus und seinem «Martyrologium» // Hrabanus Maurus in Fulda. 2010. S. 189-218). Труд адресован Ратлейку, аббату Зелигенштадта, и Гримальду, аббату Санкт-Галлена. Р. М. опирался на распространенные в то время Мартирологи блж. Иеронима Стридонского и Беды Достопочтенного, Liber Pontificalis и агиографические произведения еп. Григория Турского.

Сохранилось 2 сборника проповедей Р. М. Первый (Homiliae de festis praecipuis, item de virtutibus // PL. 110. Col. 9-134) включает 70 проповедей и был составлен по просьбе Хайстульфа, архиеп. Майнцского (813-825). Сборник содержит не столько готовые, литературно отточенные тексты, сколько своего рода конспекты, предназначенные для самостоятельного развития проповедниками. Основными темами являются праздники литургического года (41 проповедь), а также добродетели и пороки (29 проповедей). В тексте можно видеть попытку практического воплощения тех советов проповеднику, которые Р. М. дал в трактате «Об обучении клириков». Второй сборник (Homiliae in Evangelia et epistolas // Ibid. Col. 135-468) был составлен, вероятно, между 822 и 826 гг. по просьбе имп. Лотаря I и представляет собой собрание проповедей на все евангельские и апостольские чтения литургического года. Сохранились лишь 164 проповеди, охватывающие период от кануна Пасхи до 14-й недели по Пятидесятнице. Возможно, Р. М. не успел завершить работу над сборником (Galle. 2018). Оба сборника не получили широкой известности, но отдельные проповеди были включены в позднейшие гомилетические собрания (иногда под именами др. авторов).

Р. М. приписывают большое число богослужебных гимнов, однако атрибуция их в большинстве случаев сомнительна. Он считается автором гимна «Veni Creator Spiritus», но окончательно вопрос об авторстве не решен.

Кроме стихотворений из «Похвалы Св. Кресту» до наст. времени дошли поэтические произведения Р. М., написанные по различным случаям: посвятительные стихи к книгам, эпитафии, стихи на освящение церквей и т. д. (PL. 112. Col. 1583-1676; MGH. Poet. T. 2. P. 157-258). Хранившийся в аббатстве Фульда сборник писем Р. М. был утрачен, остались лишь цитаты из него, приведенные в позднейшем историческом соч. «Магдебургские центурии» (Centuriae Magdeburgienses, между 1559 и 1574).

Кор. Лотарю II (855-869) Р. М. адресовал прозаическое переложение лат. юмористической поэмы «Пир (Вечеря) Киприана» (возможно, произведение предназначалось для постановки во время коронационных торжеств Лотаря II; в 875 оно было представлено в Риме в ходе имп. коронации Карла Лысого; подробнее см.: Hagen H. Eine Nachahmung von Cyprian's Gastmahl durch Hrabanus Maurus // ZWTh. 1884. Bd. 27. S. 164-187) и небольшое дидактическое соч. «О душе» (Tractatus de anima // PL. 110. Col. 1109-1120).