Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САУЛ

греч. Σαουλ], 1-й царь Израиля. История С. излагается в 1 Цар 9-31. Правление С. обычно относят к кон. XI в. до Р. Х., однако библейский текст не позволяет точно его датировать. Одна из распространенных датировок, предложенная М. Коганом (Cogan. 1992),- ок. 1025-1005 гг. до Р. Х. Столицей царства С. считается его родной г. Гива (также Гива Саулова, Гива Вениаминова).

греч. Σαουλ], 1-й царь Израиля. История С. излагается в 1 Цар 9-31. Правление С. обычно относят к кон. XI в. до Р. Х., однако библейский текст не позволяет точно его датировать. Одна из распространенных датировок, предложенная М. Коганом (Cogan. 1992),- ок. 1025-1005 гг. до Р. Х. Столицей царства С. считается его родной г. Гива (также Гива Саулова, Гива Вениаминова).

Имя

Форма имени соответствует пассивному причастию от корня  («спрашивать, просить») и может быть буквально прочитана как «испрошенный [у Бога]» либо «одолженный [Богу]». Значение имени в библейском тексте не объясняется, однако толкование, к-рое библейский автор предлагает для имени прор. Самуила, лучше соответствует именно имени Саул: «И дала ему имя: Самуил (

(«спрашивать, просить») и может быть буквально прочитана как «испрошенный [у Бога]» либо «одолженный [Богу]». Значение имени в библейском тексте не объясняется, однако толкование, к-рое библейский автор предлагает для имени прор. Самуила, лучше соответствует именно имени Саул: «И дала ему имя: Самуил ( ), ибо, [говорила она], от Господа я испросила его (

), ибо, [говорила она], от Господа я испросила его ( )» (1 Цар 1. 20). Более того, в 1 Цар 1. 28 мать прор. Самуила Анна, говоря о своем сыне, произносит фразу: «...и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить [букв.- «он будет одолжен»,

)» (1 Цар 1. 20). Более того, в 1 Цар 1. 28 мать прор. Самуила Анна, говоря о своем сыне, произносит фразу: «...и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить [букв.- «он будет одолжен»,  (форма пассивного причастия от корня

(форма пассивного причастия от корня  , полностью соответствующая имени Саул)] Господу». Можно предположить, что героем истории из 1 Цар 1 (о рождении Самуила) изначально был С.

, полностью соответствующая имени Саул)] Господу». Можно предположить, что героем истории из 1 Цар 1 (о рождении Самуила) изначально был С.

Библейское повествование

С. был сыном Киса из колена Вениаминова. Он описывается как «молодой и красивый; и не было никого из Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего народа» (1 Цар 9. 2). С. стал 1-м царем Израиля, приняв бразды правления от прор. Самуила, последнего из «судей Израильских» (правителей Израиля в домонархическую эпоху), к-рый и помазал С. на царство.

Согласно библейскому повествованию, когда Самуил состарился, он поставил 2 своих сыновей «судьями» над Израилем. Однако они «уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно» (1 Цар 8. 3). Это вызывало недовольство народа, и старейшины потребовали у Самуила поставить над ними царя. Самуил неодобрительно отнесся к этой идее: Бог - истинный Царь и Спаситель Израильского народа. Тем не менее, следуя повелению Бога (1 Цар 8. 7), Самуил согласился с требованием, предупредив, однако, что самоуправство и деспотизм монарха, могут усложнить жизнь простому народу; но израильтян не убедили его слова.

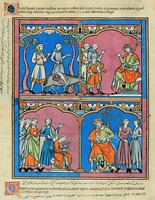

Бог указал прор. Самуилу на С. как на своего будущего помазанника. В 1 Цар 9-10 последовательно рассказываются 2 различные истории о призвании С. на царство. Согласно 1-й, он искал пропавших ослиц своего отца и, отчаявшись, решил обратиться за помощью к провидцу Самуилу. Бог предупредил Самуила, что к нему придет человек из земли Вениаминовой - этот человек и есть буд. правитель Израиля. Самуил тайно помазал С. на царство. Это 1-й случай совершения обряда помазания на царство, упомянутый в Библии. Согласно 2-му рассказу, С. был выбран по жребию (подобная процедура описана в Нав 7. 16-18; видимо, это был обычный способ узнать Божию волю). Самуил созвал весь народ в Массифу для выбора царя. Жребий сначала указал на колено Вениаминово, затем - на племя Матриево (к которому относился С.) и потом на С. Сосуществование этих 2 историй, вероятно, указывает на то, что в основе рассказа о воцарении С. лежало неск. различных преданий.

После победы С. над аммонитянами, напавшими на г. Иавис Галаадский (1 Цар 11. 1-11), израильтяне окончательно убедились в правильном выборе нового правителя. Они возвратились в Галгал и поставили С. царем (1 Цар 15). Т. о., С. как бы проходит неск. этапов избрания: Божественное указание, призвание пророком и признание народом.

В повествовании о призвании С. на царство прослеживаются мотивы, связывающие его образ с библейскими образами судьи и пророка. В 1 Цар 10. 9-12 после помазания Самуилом на царство Дух Божий сошел на С. и он пророчествовал среди пророков, встретившихся ему на пути (похожий эпизод описан и в 1 Цар 19. 20-24). Согласно 1 Цар 11. 6-7, когда С. узнал об угрозе со стороны аммонитского царя, на него также сошел Дух Божий, «и сильно воспламенился гнев его; и взял он пару волов, и рассек их на части» (ср. со вспышками гнева и неимоверной физической силой у судьи Самсона после схождения на него Духа Божия; напр., Суд 14. 5-6).

В 1 Цар 12 прор. Самуил произносит прощальную речь к израильтянам, в к-рой увещевает их «бояться Господа и служить Ему и слушать гласа Его» (1 Цар 12. 14); просьба народа о царе опять предстает как греховная (1 Цар 12. 19).

Нек-рые исследователи выделяют в 1 Цар 8-12 2 источника, выражающие разное отношение к монархии. Первый, «промонархический», предлагает положительную оценку С. и его деятельности, показывает, насколько был необходим Израилю сильный правитель в этот период (избрание С. в 1 Цар 9. 1 - 10. 16, его победа над аммонитянами в 11. 1-15). Ко 2-му источнику, «антимонархическому», относят предостережения Самуила (1 Цар 8. 1-22; 10. 17-27; 12. 1-25).

С. женился на Ахиноами, дочери Ахимааца (1 Цар 14. 50), к-рая родила ему 2 дочерей (Мерову и Мелхолу) и неск. сыновей. В 1 Пар 8. 33 перечислены 4 сына С.: Иоанафан, Мелхисуй (Мелхисуа), Авинадав и Ешбаал (последний из-за вариаций в евр. форме имени во 2 Цар 2. 8 в синодальном переводе назван Иевосфеем). В 1 Цар 14. 49 в списке сыновей С. есть некий Иессуи, но не упоминаются Авинадав и Ешбаал. По одной из версий, Иессуи - вариант имени Ешбаал, по другой,- он 5-й сын С. (Edelman. 1992). У С. также было двое сыновей от наложницы Рицпы: Армон и Мемфивосфей (2 Цар 21. 8).

В первую очередь С. предстает превосходным военачальником: практически вся его деятельность, описанная в 1 Цар, связана с военными столкновениями с соседними народами, гл. обр. с филистимлянами. Это еще одна черта, которая роднит С. с библейскими судьями более, чем с царями: он занят в основном военными походами, а не внутренними делами Израиля. Он не предпринимает попыток централизовать власть, наладить гос. управление, не строит города или дворцы. Политическое образование, возглавляемое С., вообще сложно назвать гос-вом,- скорее это союз племен.

В общей канве повествования о вооруженных конфликтах выделяются 2 важные истории о противостоянии С. и Самуила. Перед тем как отправиться на войну против филистимлян, С. ждал Самуила, чтобы тот совершил всесожжение. Самуил запаздывал, и царь, опасаясь массового дезертирства, принес жертву сам. Придя, Самуил строго осудил его за непослушание и предупредил, что царствование С. ждет крах, а Господь найдет др. правителя для Своего народа (1 Цар 13. 7-14). Сцены жертвоприношений, совершаемых С., противоречат нормам жреческих текстов Пятикнижия: приносить жертвы может только священник. Самуил упрекает С. за непослушание, но в тексте не подчеркивается, что это было непослушание именно закону/Торе.

Второй конфликт царя и пророка описывается в 1 Цар 15. Самуил передал С. волю Господа о том, что тот должен пойти войной против Амалика, истребить всё и всех, никого не щадя и не беря трофеев и пленников (ср.: Втор 25. 19). Но С. поступил по-своему: он захватил в плен местного царя, а также увел лучший скот с намерением принести животных в жертву Яхве. Однако Самуил не одобрил столь благочестивый порыв царя и вновь осудил его за непослушание (1 Цар 15. 22; ср.: Ос 6. 6). Он передал С. слова Господа, Который отверг его: он больше не царь Израиля; тем не менее С. еще некоторое время остается у власти.

По указанию Бога Самуил тайно помазал Давида на царство, и «почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после… а от Саула отступил Дух Господень» (1 Цар 16. 13-14). В 1 Цар излагаются 2 разные истории о знакомстве Давида и С., восходящие, вероятно, к разным традициям. Согласно 1-й, С., к-рого «возмущал… злой дух от Господа» (1 Цар 16. 14), приказал слугам найти музыканта, который, играя на гуслях, успокаивал бы его. Этим музыкантом оказался Давид: он стал приближенным слугой С. Согласно 2-й истории, Давид - простой пастух, который во время очередного конфликта с филистимлянами навещал своих братьев в военном лагере. Там произошла его встреча с С., но предположительно герои видят друг друга впервые: «Когда Саул увидел Давида… то сказал Авениру, начальнику войска: Авенир, чей сын этот юноша?» (1 Цар 17. 55). Давид победил филистимского силача Голиафа и стал народным любимцем. С. принял Давида в ряды своей армии; тот стал успешным военачальником и близким другом Ионафана, сына С. При триумфальном возвращении израильской армии после победы женщины воспевали Давида: «Саул победил тысячи, а Давид - десятки тысяч!» (1 Цар 18. 7). С., видя популярность Давида, начал воспринимать его как соперника и возможного претендента на престол.

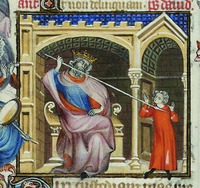

Неоднократно С. бросал в Давида копье, когда тот играл ему на гуслях, но Давид каждый раз уклонялся. По мере того, как возрастала народная любовь к новому герою - Давиду, увеличивался и страх С. потерять власть. С. дважды предлагал Давиду в жены своих дочерей, чтобы усилить свой контроль над ним и предать его в руки филистимлян. Тот вначале отказывался, но в конце концов согласился взять в жены Мелхолу. В качестве выкупа за невесту С. потребовал 100 «краеобрезаний Филистимских, в отмщение врагам царя» (1 Цар 18. 25), надеясь, что при выполнении задания Давид погибнет. Давид, однако, принес царю 200 краеобрезаний и стал его зятем. Тогда «стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь» (1 Цар 18. 29). С. не прекращал попытки убить Давида, но тому каждый раз удавалось спастись: ему помогали Мелхола и прор. Самуил. Тогда Ионафан помог Давиду бежать (1 Цар 19-20). Спустя нек-рое время С. узнал от Доика Идумеянина, одного из своих слуг, что первосвященник Ахимелех по незнанию помог Давиду, отдав ему меч Голиафа, который хранился в Номве. По приказу царя Доик убил Ахимелеха, 85 др. священников и истребил все население Номвы (1 Цар 21-22).

Позже С. донесли о местонахождении Давида, к-рый вместе с отрядом преданных ему людей защищал г. Кеиль от филистимлян. С. снарядил военный поход, но Давид, узнав об этом, бежал из Кеиля. Долгое время С. искал беглеца и все же напал на его след в горах пустыни Ен-Геди. В какой-то момент С. зашел, чтобы справить нужду в пещеру, в глубине к-рой прятался Давид со своим войском. С. не заметил Давида, тот подкрался сзади и отрезал край одежды царя. Когда С. покинул пещеру, Давид вышел за ним, пал ниц и призвал его к миру, показывая отрезанный край одежды как доказательство отсутствия злых намерений (1 Цар 24. 12). Речь Давида убедила С.; более того, он признал, что Давид станет царем после него, и попросил Давида поклясться, что тот не искоренит род С. Они разошлись с миром; однако спустя нек-рое время С. снова донесли о местонахождении Давида, и он, снарядив войско из 3 тыс. чел., отправился на поиски. Давид узнал об этом и ночью прокрался в стан царя. История повторилась: Давид не причинил С. никакого вреда, лишь забрал его копье и кувшин с водой, что стоял у изголовья царского ложа. На следующий день Давид показал С. кувшин и копье и опять призвал царя к миру. С. покаялся (1 Цар 26. 21), помирившись, С. и Давид разошлись; это была их последняя встреча.

Слова пророка сбылись: израильтяне потерпели поражение в битве; сыновья царя, Иоанафан, Мелхисуй и Авинадав, были убиты; С., раненный и преследуемый филистимлянами, просил оруженосца убить его и после отказа упал на собственный меч. Филистимляне, нашедшие тело С., отсекли ему голову, положили его оружие в капище Астарты (см. ст. Иштар), а тело повесили на стене Беф-Сана (Бейт-Шеана). Жители Иависа Галаадского, узнав об этом, забрали тела С. и его сыновей, сожгли их, а кости погребли под дубом в Иависе (1 Цар 31. 1-13). Эта же история о смерти С. излагается в 1 Пар 10. 1-12. Однако во 2 Цар 1. 1-10 человек из стана С., амаликитянин, рассказывает Давиду, что нашел С., павшего на свое копье, еще живым; по просьбе С. он убил его, «ибо знал, что он не будет жив после своего падения» (2 Цар 1. 10). Позже царь Давид хоронит кости С. и Иоанафана в гробнице Киса, отца С., которая находилась в Цела, в земле Вениамина (2 Цар 21. 12-14).

Судя по тому, что тело С. было повешено на стене в г. Беф-Сане, а горы Гелвуй (Гильбоа), где произошло роковое для С. сражение, находятся на подступах к этому городу со стороны израильского (самарийского) нагорья, именно этот город был целью последнего похода С. Однако раскопки Бейт-Шеана показали, что там не было филистимлян в ту эпоху, с которой возможно соотнести жизнь С. Бейт-Шеан был одним из последних очагов доизраильской ханаанейской городской культуры, по-видимому, независимым городом. Филистимляне могли быть союзниками жителей Беф-Сана, они появились в рассказе о смерти С. уже при лит. обработке этого текста, т. к. филистимляне в Библии выступают как архетипические враги Израиля на заре его существования, и для повествователя было естественно связать именно с ними смерть С.

В 1 Пар 10. 13 говорится, что С. умер «за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом». Тем не менее смерть С., несмотря на негативное отношение к самоубийству как в христианстве, так и в иудаизме, в определенной степени воспринимается как героическая: он скорее умрет, чем попадет в руки врага (ср. со ставшей символом израильского национального героизма историей о массовом самоубийстве в Масаде евр. повстанцев, не желавших сдаваться римлянам).

Несмотря на мн. недостатки в характере и правлении С., оценка его царствования не может быть однозначно отрицательной. Он проявил себя как защитник израильтян, отражая нападения соседей, а также как ревностный служитель Господа: именно С. поставил 1-й жертвенник Яхве (1 Цар 14. 31-35) и изгнал из земли Израиля волшебников и гадателей (1 Цар 28. 3, хотя в 28. 7-25, сам обращается к волшебнице).

Историчность

Повествование о С., 1-я Книга Царств, считается частью т. н. девторономической истории, к-рая включает библейские книги со Второзакония по 4-ю Книгу Царств. Т. о., появление 1 Цар, как правило, датируется предполагаемым временем работы девтерономиста - VII - сер. VI в. до Р. Х. (см. в ст. Исторические книги). Большинство совр. исследователей согласны, что общие рамки повествования о царстве С. в той или иной степени отражают историческую реальность указанного времени. Однако вопрос, насколько точно девтерономист описал события 3-вековой давности, остается предметом дискуссий.

Библейский текст не дает ясного представления о границах территории, к-рой правил С. Известно, что С. происходил из колена Вениаминова и центр его владений находился на земле его племени и к северу от нее. Сторонники букв. прочтения библейского текста настаивают на том, что власть С. распространялась на территории всех 12 колен. Более критически настроенные ученые предпринимают попытки очертить границы царства С. на основании данных археологии и упомянутых в библейском тексте топонимов. По одним оценкам, территория С. включала области колен Вениамина и Ефрема, а также область р. Иавок (напр.: Miller, Hayes. 1986. P. 141); др. исследователи добавляют Галаад и сев. Самарию вплоть до границы Изреельской долины (напр.: Knauf. 2001. S. 16).

Согласно археологическим данным, регион от Иерусалима до Изреельской долины в позднем железном веке I был уже плотно заселен; однако большинство поселений были без укреплений и общественных зданий. Согласно израильскому археологу И. Финкельштейну, единственная территория, где наблюдается большое количество укрепленных поселений (укрепления казематного типа, напр. Хирбет-эд-Даввара, Телль-эн-Насбе) - это плато Гаваон-Вефиль к северу от Иерусалима.

Плотность застройки к северу от Иерусалима контрастирует с ситуацией на юге, к-рый, по всей видимости, был мало заселен. Финкельштейн, разделяющий взгляд Э. А. Кнауфа на границы территории С., предполагает, что плато Гаваон-Вефиль было центром сев. территориального образования, управляемого Саулидами. По его мнению, это было 1-е и единственное гос. образование на территории Израиля в позднем железном веке I - раннем железном веке IIA (1000-900 гг. до Р. Х.; царство в Иудее, по мнению Финкельштейна, возникает только в VIII в. до Р. Х.) (см.: Finkelstein. 2013; см. в ст. Израиль древний; о дискуссии «минималистов и максималистов» см в ст. Библеистика).