Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САПАРА

[Сафара; груз. საფარა], муж. мон-рь в честь Успения Пресв. Богородицы (ущелье Уравели, близ с. Грели, муниципалитет Ахалцихе, край Самцхе-Джавахети, Юж. Грузия) Ахалцихско-Тао-Кларджетской епархии Грузинской Православной Церкви (ГПЦ); основан не позднее X в.; резиденция и семейная усыпальница (с XIII-XIV вв.) правителей (атабагов) княжества Самцхе - князей Джакели.

История

Место Сапара упоминается с IX в.; точная дата основания мон-ря неизвестна: считается, что это случилось не позднее X в., времени постройки наиболее древнего здания С.- ц. Успения Пресв. Богородицы. В предисловии к «Судебнику, или Правилам Беки и Агбуги» (XIV/XV в.) мон-рь С. упоминается вместе с Ацкури - главным кафедральным собором Самцхе, что является показателем особого статуса С. в то время (Долидзе. 1960. С. 116-117).

В С. находился крупный литературный центр, известно много имен подвизавшихся там груз. книжников, авторов оригинальных трудов и переписчиков рукописей, нек-рые из них продолжали свою деятельность в др. груз. монастырях. Наиболее известный представитель литературной школы С.- католикос Мцхетский (Картлийский) свт. Арсений I Великий (860-887). В X-XI вв. в С. работали каллиграфы Иоанн Сапарели и Гавриил Сапарели (католикос-патриарх всей Грузии в 1065-1080 Гавриил III (Сапарели)), к-рые продолжили свою деятельность по переписыванию грузинских рукописей в монашеских общинах Востока (мон-ри Палавра близ Иерусалима, Калипос близ Антиохии). По распоряжению еп. Тбетского Иоанна Сапарели в 1195 г. было создано Цкароставское Четвероевангелие (НЦРГ. Q 907). В XII-XIII вв. в С. работал каллиграф Ефрем; в XVI в.- известный каллиграф Симеон (Каргаретели), упомянутый во мн. колофонах рукописей и переписавший по заказу еп. Ацкурского Иоакима Мацкверели догматико-полемический научный сборник (НЦРГ. S 312) (Описание груз. рукописей. 1959. С. 365). По благословению Ишханского еп. Аверкия Симеон принимал участие в пополнении и реставрации древнейшей рукописи, содержащей труды груз. гимнографа и агиографа св. Тбели Абусеридзе (НЦРГ. А 85) (Жордания. Хроники. Т. 2. С. 111). Также Симеон переписал неск. сборников гулани (НЦРГ. А 197, Кут. 16) (Жордания. Хроники. Т. 1. С. 372).

В XVI в. Самцхе завоевали турки, мон-рь пришел в упадок. Интересно, что 1-й в регионе османский паша назывался Сапар-пашой: это может свидетельствовать о том, что резиденция Джакели в С. стала резиденцией тур. паши. В грамоте царя Кахети Теймураза I (1606-1616, 1634-1648; царь Картли и Кахети в 1623-1632), пожалованной в 1630 г. изгнанному из С. архим. Арсению, отмечено, что после того, как мон-рь опустошили мусульмане, отобравшие у обители «все угодья, села и деревни», царь поселил сапарских беженцев в с. Арадети (царство Картли), а иконы и церковную утварь монахи спрятали в с. Арадети и в с. Чхари (царство Имерети) (Такаишвили. Древности. Т. 3. С. 547).

В XVIII в. С. описал грузинский историк царевич Вахушти Багратиони: «Монастырь большой и прекрасный, с куполом. И был он богат иконами разными, утварью и святынями, и погребены там атабаги (Джакели), а ныне осиротевший, с одним священником» (Вахушти Багратиони. 1973. С. 354). В более поздний период встречается упоминание о некоторых груз. деятелях из С.: напр., в надписях в церквах в с. Зеда-Тмогви и с. Вачиани в 1773 г. упомянут свящ. Георгий из С., в 1778 г.- Митрофан Сапарели и др. В 1778 г. Митрофан Сапарели переписал в С. догматико-полемический сборник (Кут. 101), в 1844 г. Христесий (Самадашвили) - сборник католикоса-патриарха Вост. Грузии (Мцхетского) Виссариона (Орбелишвили-Бараташвили) «Грдемли» (Наковальня) (НЦРГ. А 1591). После присоединения территории Самцхе к Российской империи в С. в 1893 г. был открыт рус. мон-рь, к-рый просуществовал до установления в Грузии советской власти (1921).

По благословению Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II (Гудушаури-Шиолашвили) в дек. 1988 г. в С. был восстановлен мон-рь в честь Успения Пресв. Богородицы, настоятелем назначен иером. Сергий (Чекуришвили). 27 дек. 1992 г. он был поставлен на Некресскую кафедру (ныне митрополит Некресский), настоятелем С. стал иером. Феодор (Чуадзе), к-рый 27 окт. 1996 г. был поставлен на Бодбийскую кафедру (ныне митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский). Настоятелем стал иером. Стефан (Калаиджишвили), к-рый в дек. того же года возглавил абастуманский мон-рь вмч. Георгия (ныне митрополит Цагерский и Лентехский). С 25 дек. 1996 г. С. руководит архим. Арсений (Асанидзе). Насельниками С. были мн. духовные лица Грузии, среди к-рых - митр. Шемокмедский Иосиф (Киквадзе), митр. Хонский и Самтредийский Савва (Гигиберия), еп. Хорнабуджский Димитрий (Капанадзе), настоятель мон-ря Вардзиа в честь Успения Пресв. Богородицы архим. Антоний (Мачарашвили), настоятель ацкурского кафедрального собора архим. Лука (Кончаков), настоятель цихисджварского мон-ря во имя прп. Гавриила архим. Гавриил (Джамбазишвили), настоятель абастуманского мон-ря во имя вмч. Георгия архим. Максим (Габелашвили), настоятель мон-ря Зарзма архим. Николай (Гецадзе) и др. Братию С. в февр. 2021 г. составляли 15 насельников. Монахи занимаются сельским хозяйством и пчеловодством.

На территории С. функционирует ДС во имя прп. Григория Хандзтийского (1990; открыта по инициативе иером. Сергия (Чекуришвили), ставшего 1-м ректором). В наст. время ДС руководит митр. Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе), проректор - настоятель агаребского монастыря во имя св. Иоанна Предтечи архим. Давид (Гвритишвили). С 2016 г. семинария прошла гос. аккредитацию, функционируют 2 бакалаврские программы. В ДС в 2020/21 уч. г. обучались 47 студентов.

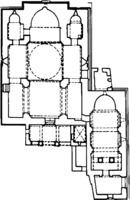

Архитектурный ансамбль С.

расположен на склоне горы в виде узкой полосы: строения находятся на разных уровнях справа и слева вдоль дороги, ведущей от входа к ц. Успения Пресв. Богородицы (X в.). В кон. XIII - нач. XIV в., при атабаге Самцхе и мандатуртухуцеси груз. царского двора (министре почты и полиции) Беке (сыне атабага Самцхе Саргиса), были выстроены ц. прп. Саввы, колокольня и дворец, ставшие доминантой архитектурного ансамбля С.

В период расцвета княжества Самцхе С. представлял собой хорошо укрепленный фортификационный пункт: с запада от мон-ря сохранились остатки крепости, откуда вела ограда, опоясывающая территорию, превосходящую территорию совр. мон-ря. Сохранились фрагменты ограды у крепости с запада от мон-ря, а также с севера, где она спускается по крутому склону вдоль скалистого ущелья, минуя вход в мон-рь, и заканчивается у дороги, ведущей в Ахалцихе. Близ входа в С., внутри ограды, у края скалы, расположены небольшая однонефная ц. св. Стефана и 2-этажный корпус, выстроенный в XIX в. рус. монахами (уничтожен пожаром). По дороге по правой стороне, к северо-западу от ц. прп. Саввы, находятся прилегающие к скале сводчатые строения из щебня, а также развалины дворца. В 2-3 метрах справа от дороги возведена колокольня (в ее нижнем ярусе находится ц. вмц. Марины), в неск. метрах южнее ее расположена ц. св. Иоанна Предтечи. Слева от дороги, на широкой платформе, к-рую образует скалистый мыс, стоит кафоликон - купольная ц. прп. Саввы Освященного; к югу от него находится ц. Успения Пресв. Богородицы. Между юж. стеной ц. прп. Саввы и вост. стеной Успенской ц. находится малая ц. вмч. Димитрия. В юж. части комплекса расположена ц. вмч. Георгия, в 4 метрах к северо-западу от нее у края скалы находится ц. свт. Иоанна Златоуста.

Однонефная ц. Успения Пресв. Богородицы (X в.) (24×8 м) снаружи облицована чисто тесанными большими камнями. Карнизы украшены орнаментами. На зап. фасаде, в углах здания под карнизом, вставлены горельефные изображения ангелов. На вост. фасаде крайняя правая плита карниза включает изображение зодчего церкви Ваче с киркой. Церковь была частично восстановлена в 1-й пол. XIV в. сыновьями атабага Самцхе Беки - Саргисом, Кваркваре и Шалвой. К этому периоду относятся украшения зап. окна и входа в церковь.

Особенность внутреннего пространства - т. н. матроней (галерея), расположенный с зап. стороны, опирающийся на колонны и занимающий всю ширину зала. С той же стороны церковь имеет пристройку в виде паперти, закрытой стенами (обычно паперть открыта арочными проемами). Ранее вход на паперть находился с юж. стороны (где ныне арочное окно). Второй вход связывает Успенскую ц. с ц. прп. Саввы. В XIX в. стены изнутри были оштукатурены известью. После реставрации в XX в. были раскрыты роспись и резьба на пилястрах капителей.

Иконостас церкви (XI в.; ныне в ГМИГ) изготовлен из зеленого камня мягких сортов, рельефы (фигуры, их движения, выражение лиц) свидетельствуют о высоком уровне резьбы по камню в то время. Сохранились 4 плиты с барельефами праздников: «Рождество Пресв. Богородицы» (1-я), «Благовещение Пресв. Богородицы» и «Встреча Марии и Елисаветы» (2-я), «Сретение» (3-я) и «Моление» (4-я). Лики намеренно повреждены, бóльшая часть фигур хорошо сохранилась. Определенным схематизмом выделяется «Моление». «Сретение», напротив, представляет стройную композицию, оживленную ритмом движения фигур и городским пейзажем (фон в виде легких арок); плита обрамлена мастерски выполненным орнаментом: изящным стилизованным листом с 4 закругленными концами, внутреннее пространство занято стилизованными листьями. Рамочный декор 2-й плиты выделяется утонченным мастерством. Мотив этого декора встречается в иконостасах церквей Кацхи, Уртхви, Икалто, Мцхеты, а также в декоре архитектурных памятников XI-XII вв.

Кафоликон С., церковь преподобного Саввы

(кон. XIII - нач. XIV в.), как кафоликон мон-ря Зарзма, крупнейшая церковь того времени. В надписях на стенах храма и окна притвора упомянуто имя зодчего - Парезасдзе. Это крестово-купольный храм (21,6×16,6 м; высота до окончания купола 22,5 м), возведенный на краю отвесной скалы. Для строительства была выровнена земля и на выступе скалы устроена опора. Здание с юж. стороны вплотную примыкает к сев. стене ц. Успения Пресв. Богородицы и сообщается с ней при помощи лестницы, устроенной из-за значительного перепада высот между зданиями. Зодчий планировал устроить входы с 3 сторон (западной, северной, южной), однако при росписи в целях увеличения площади юж. стены юж. вход был заложен. Южный и северный рукава короткие, западный почти вдвое длиннее. Под окном алтарной апсиды находится декорированная капителями и пилястрами ниша для места архиерея. Над диаконником расположена т. н. секретная комната. Диаконник и жертвенник имеют отдельные входы; кроме того, алтарь соединен проходом с жертвенником. Купол опирается на выступы алтаря и 2 зап. столба. Интерьер храма освещают 8 окон в барабане и по одному окну на юж. и сев. стенах. Под жертвенником находился склеп-гробница со сводчатым потолком, ее стены выложены из валуна. В зап. части находится матроней (очевидно, нес декоративную функцию), вход в него был возможен через деревянную приставную лестницу.

Барабан купола церкви значительно шире и ниже, чем в постройках предыдущего времени. Глухие окна барабана расширены наличниками. Вост. фасад посередине имеет небольшой выступ, что, видимо, обусловлено расположением здания на неровном скалистом месте. Так как этот фасад обращен к крутому обрыву и обозрим только с дальнего расстояния, он почти совершенно лишен декоративного убранства, только большое окно апсиды имеет скромный наличник. Окно северного фасада обрамлено более широким и богато орнаментированным наличником. Над ним имеется изображение большого креста. Оформление зап. окна кроме наличника включает также и большое навершие над ним. Нижнюю часть зап. фасада закрывает паперть, открывающаяся 3 арками. Ее внутреннее пространство, арки, звездчатые своды богато украшены резьбой.

Двухэтажная колокольня (кон. XIII - нач. XIV в.) относится к типу ранних груз. колоколен. Бека Джакели, поселившись со своим двором в С., даровал своим вассалам Ласурисдзе 1-й этаж колокольни, где они устроили усыпальницу и ц. вмц. Марины. В верхней части колокольни, представляющей собой беседку с открытыми арками, находится звонница. Колокольня выстроена тесаным камнем, не украшена.

Дворец

(кон. XIII - нач. XIV в.) построен из тесаного камня. Сохранился 1-й этаж: 2 прямоугольные жилые комнаты расположены одна за другой. Во входах и оконных проемах высечены отверстия для дверей и окон. Предположительно на 2-м этаже были праздничные залы с большими окнами.

Другие строения.

Зальная ц. вмч. Георгия выстроена хорошо тесанным камнем. Очевидно, она использовалась как усыпальница для братии мон-ря: под храмом были обнаружены 2 сводчатых помещения с отдельными входами. Малая ц. вмч. Димитрия представляет собой капеллу, сложенную из квадр хорошо тесанного камня. Отдельно от комплекса, к югу, расположены новые монастырские строения - кельи и хозяйственные помещения.

Эпиграфика

На тимпане западного входа ц. прп. Саввы высечены 3 документальные надписи о времени строительства (о пожертвованиях): верхняя - о пожертвовании 120 гистаменонов Окропиром Габецасдзе для покрытия церкви каменными плитами, средняя - надпись Иоване, сына Гвии, нижняя - надпись Гиорги Мале о пожертвовании дверей. Возле зап. окна находится 3-строчная надпись о завершении строительства, выполненная архитектором храма Парезасдзе. По мнению исследователя надписей В. И. Силогавы, пропущено имя зодчего - Георгий (имя сохранилось на модели церкви, которая стояла на гребне храма,- ныне в Ахалцихском историческом музее).

Четыре лапидарные надписи помещены в ц. вмч. Георгия: 2 на фасадах и 2 в интерьере (что редко для лапидарной эпиграфики). Выделяется обширная надпись над зап. входом, отличающаяся от других в т. ч. цветом, в к-рой указано, что церковь выстроил «для обитающих здесь святых отцов» и для поминовения своей души настоятель мон-ря Григорий (Напшуенисдзе). По мнению В. В. Беридзе, упоминание в надписи имени прп. Саввы позволяет определить время строительства ц. вмч. Георгия периодом после возведения ц. прп. Саввы; Силогава считал наиболее вероятным XV в. Надпись над окном юж. стены также принадлежит Григорию (Напшуенисдзе). Внутри церкви на каменной плите, вставленной в сев. стену, находится надпись XV в., в которой упоминается некий Иоанн, обустроивший источник С. По мнению Силогавы, ранее камень с надписью находился над источником, устроенным во дворе мон-ря; Беридзе считал, что плиту принесли из др. места; прав. Евфимий Такаишвили - что источник был устроен внутри церкви. Силогава также отмечал, что древние надписи, посвященные обустройству источников, чрезвычайно редки. Другая надпись внутри церкви (также XV в.) расположена в зап. стене. Утрачена начальная часть; в сохранившемся тексте упомянуты братия С.- Павел, Василий и Симеон (очевидно, похороненные здесь первыми).

Росписи

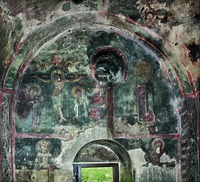

в С. сохранились в церквах прп. Саввы, Успения Пресв. Богородицы и вмц. Марины. Они датируются в основном XIII-XIV вв., хотя содержат следы более ранних живописных слоев, починок и реставрации.

Роспись церкви прп. Саввы - наиболее полная среди других и является одним из интереснейших образцов палеологовской живописи в Грузии. Однако в вопросе датировки и разграничения по художественному качеству частей стенописи единого мнения среди исследователей нет. О живописи ц. прп. Саввы писали Ф. Дюбуа де Монпере (1839), М. И. Броссе (1850), Д. З. Бакрадзе (1875) и др. П. С. Уварова (1894) первая описала содержание живописи и разделила мнение предшественников относительно создания росписи в 1309 г. Периодом между 1285 и 1308 гг. датировал эту роспись Такаишвили, который также дал описание фресковой и лапидарной эпиграфики церкви и связал декор ц. прп. Саввы с росписью церкви в Зардже (Такаишвили. 1905. С. 89-94). Д. П. Гордеев впервые отметил, что в росписи ц. прп. Саввы различаются 3 слоя живописи и что первоначальный слой, одновременный строительству храма, сохранился лишь во 2-м регистре сев. части вимы алтарной апсиды (Гордеев. 1923. С. 38-56). Он отнес живопись купола, алтаря, северного и западного рукавов к основному слою, а роспись в юж. рукаве - к более позднему времени (без уточнения даты). Классификация Гордеева была частично разделена Н. И. Толмачевской, к-рая в 1927 г. сняла копии фресок ц. прп. Саввы (Толмачевская. 1931. С. 24. Рис. 37). До этого др. художниками (Д. И. Гримм, К. К. Крон) были зарисованы орнаментальные мотивы росписи. По мнению Толмачевской, отдельные части декора 2-го слоя в нижних зонах алтаря, купола, в южном и западном рукавах исполнены в лучших традициях стенописи среднепалеологовской монументальной живописи, тогда как в верхней части купола, в конхе алтаря и в зап. рукаве роспись была грубо переписана в XVI в.

О сложности состава и датировки росписи ц. прп. Саввы также писал Ш. Я. Амиранашвили (Амиранашвили. 1963. С. 285-286), к-рый по стилю и уровню исполнения выделил в живописи основного слоя 2 группы. Первую группу он датировал рубежом XIII и XIV вв. и отнес к ней фигуры апостолов и пророков в барабане купола, полуфигуры евангелистов в парусах, сцену «Причащение апостолов» и святительский ряд во 2-м и в 3-м регистрах алтаря, а также ктиторский портрет в нижней зоне зап. стены юж. рукава (за исключением крайней справа фигуры Кваркваре Джакели). По мнению автора, эта часть росписи имеет много общего со стенописями эпохи царицы св. Тамары (1184-1207/12). Ко 2-й группе, датируя ее сер. XIV в., временем правления Кваркваре Джакели, ученый отнес изображения на своде купола (Христос Вседержитель, летящие ангелы), фронтальные фигуры архангелов в арке апсиды, фигуры св. воинов на вост. стене сев. рукава и портрет Кваркваре Джакели в ктиторском ряду.

В монографии об этой росписи Г. Я. Хуцишвили дал полное описание стенописи и проанализировал ее иконографические и стилистические особенности, выделив 4 периода работы (Хуцишвили. 1988). Первый (фрагменты нижнего слоя в сев. части вимы) он отнес ко времени правления Беки Джакели (1285-1306); 2-й (святительский ряд в апсиде, изображения западного и северного рукавов) - к 10-м гг. XIV в., 3-й (роспись юж. рукава и ктиторские портреты) - к 30-м гг. XIV в., 4-й - ко времени правления Кваркваре Джакели (1334-1345). Также ученый выявил в росписи 5 манер художников: один работал над 1-м слоем живописи, 2 других - над 2-м, 4-й и 5-й - над 3-м и 4-м слоями.

В 2009-2010 гг. в С. под рук. З. Сумбадзе и М. Бучукури проходили реставрационные работы. В алтарной апсиде под основным слоем живописи 2-го и 3-го регистров («Причащение апостолов», святительский ряд) были обнаружены фрагменты нижних слоев росписи и молельной надписи, обращенной к патрону церкви прп. Савве Освященному, которые позволяют предварительно датировать этот слой эпохой царицы св. Тамары (Бурчуладзе. 2013. С. 292).

К раннему периоду стенописи относятся фрагменты в виме алтаря, представляющие собой сюжеты из Жития Пресв. Богородицы: в левой части различается разделенная вертикальной линией на 2 эпизода сцена «Благовещение Иоакиму и Анне», в правой - «Введение во храм Пресв. Богородицы». По построению композиции, пропорциям и позам фигур, голубовато-красному теплому колориту, выразительности контурной линии и общему спокойному ритму развития событий эти изображения сходны с росписями XII-XIII вв. (фрески Вардзии, Бетании, Кинцвиси, Тимотесубани).

В куполе (верхняя часть свода и барабан) помещена сцена «Вознесение Господне». На своде в круговой мандорле красновато-фиолетового цвета изображен Пантократор, сидящий на радуге. Мандорлу окружают 4 ангела. В нижней части композиции, между окнами, изображены Пресв. Богородица, 2 архангела и 12 апостолов попарно, с разноцветными нимбами, их руки и взгляды обращены вверх - в сторону возносящегося Христа. Под ними между окнами на 2-цветном сине-зеленом фоне находятся фронтальные фигуры 8 пророков с раскрытыми свитками. На подкупольных парусах в красных медальонах изображены 4 евангелиста с закрытыми книгами.

В алтаре в соответствии с грузинской традицией изображена композиция «Деисус»: на престоле восседает Пантократор (Евангелие открыто на тексте: Ин 8. 12), к Которому обращены Пресв. Богородица и св. Иоанн Предтеча. Левая часть композиции почти целиком утрачена. У ножки престола виден тетраморф на огненных колесах с символами 4 евангелистов и с лабарумом, на котором помещен текст: «Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф!» С «Деисусом» связаны и фронтально представленные в виме фигуры архангелов Михаила и Гавриила со сферами и с лабарумами в руках; над их головами изображен вписанный в круг равносторонний крест (аналогичный крест меньшего размера помещен в арочном своде). Во 2-м регистре росписи апсиды развернута сцена «Причащение апостолов» с 2 фигурами Спасителя и 12 апостолами (крайние фигуры апостолов помещены в противоположных частях вимы). В окне нижнюю часть косяка свода занимают небольшие фигуры ангелов с рипидами, к-рые на 3/4 обращены к святителям, расположенным в нижнем регистре апсиды,- как бы сослужа им во время литургии. Святители Герман К-польский, Григорий Нисский, Петр Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, брат Господень Иаков и Николай Мирликийский держат свитки с евхаристическими текстами; святые развернуты в направлении к центру апсиды. Святительский ряд с обеих сторон завершают св. диаконы Стефан и Герман, изображенные в виме; в арке центральной ниши нижней части апсиды представлен Нерукотворный образ Спасителя.

На зап. стене роспись делится на 4 регистра, в северном и южном рукавах - на 3. На зап. стене находятся сцены «Исцеление расслабленного» и «Исцеление больного водянкой» (в верхней части), «Охота вмч. Евстафия Плакиды» (во 2-м регистре) и «Страшный Суд» (сцена разделена на 2 регистра и переходит на матроней, где роспись значительно повреждена). На столбе в сев. части рукава изображена сцена «Древо Иессеево» - важный в груз. живописи образ, связанный с идеей происхождения царского рода Багратиони от прор. Давида. Последовательность евангельского повествования в северном и южном рукавах частично следует ходу солнца: в сев. рукаве представлены «Благовещение Пресв. Богородицы», «Рождество Христово», «Сретение Господне» (верхний регистр), «Вход Господень в Иерусалим», «Поцелуй Иуды» (средний регистр), «Сошествие Св. Духа» и «Успение Пресв. Богородицы» (нижний регистр). В юж. рукаве расположены «Крещение Господне», «Преображение Господне», «Воскрешение Лазаря» (верхний регистр), «Снятие с Креста» (2-й регистр), «Жены-мироносицы у Гроба» и «Сошествие во ад» (средний регистр).

С иконографической т. зр. роспись ц. прп. Саввы в целом традиционна. В отдельных композициях можно заметить редкие или оригинальные детали: напр., расширенная редакция «Крещения Господня» (изображены встреча Спасителя и св. Иоанна Предтечи, Крещение Спасителя св. Иоанном, фигуры женщины и ребенка у ног св. Иоанна, фигура юноши, восседающего на животном); изображение прав. Иосифа сидящим спиной к Новорожденному в сцене «Рождество Христово»; изображение царя и людей вместо Космоса в композиции «Сошествие Св. Духа» и др.

Стиль росписи сапарских церквей, с одной стороны, демонстрирует связь с предыдущим периодом - т. н. эпохой царицы св. Тамары (церкви Бетании, Кинцвиси, Тимотесубани), с др. стороны, присутствуют новшества, характерные для живописи палеологовского времени. Новые признаки очевидны в строении композиции, в избыточной демонстрации горных и архитектурных фонов, специфическом характере их конфигурации, усложнении форм и ракурсов антропоморфных изображений и растений. Особенностью данного декора также являются разноцветные (желтые, розовые, зеленые, голубые) нимбы. Новый подход ощущается и в более глубоком изображении пространства, в живописной рельефной обработке ликов и одеяний, в эффективном использовании контраста света и тени, переливающихся тонов, охлаждении цветовой палитры и в целом ряде др. деталей.

В отличие от сравнительно ранних памятников грузинской живописи эпохи Палеологов (придел Давида Нарина в главной церкви мон-ря Гелати, ц. вмч. Георгия мон-ря Убиси, ц. Успения Богородицы мон-ря Дирби, ц. вмч. Георгия в Сори и др.) в росписи ц. прп. Саввы нет смелого, энергичного подхода в усложнении рисунка и композиции, нет чрезмерности напряжения движений и эмоций, интенсивного насыщения цвета и создания динамично-экспрессивного настроения в целом, что свойственно памятникам ранней стадии развития палеологовской живописи. По сравнению с этими груз. росписями стенопись ц. прп. Саввы относительно мягкая и ретроспективная. С этой т. зр. большое значение имеют отличия росписи ц. прп. Саввы от росписей церквей в Убиси, Дирби и Лыхнах (1-я пол. и сер. XIV в.), к-рые с первого взгляда создают живое драматическое и экспрессивное впечатление. Роспись ц. прп. Саввы скорее всего тяготеет к росписям предшествующей эпохи, в то время как стенопись в церкви в Зарзме, заказанная теми же ктиторами, целиком ориентирована на прогрессивные в то время тенденции афонских, фессалоникийских и южнослав. росписей (напр., работы визант. мастеров Панселина, Евтихия и Михаила Астрапы на Афоне, в Греции, Сербии, Македонии).

По всей видимости, для членов рода Джакели в церковном искусстве были приемлемы как консервативные (роспись ц. прп. Саввы и ц. Успения Пресв. Богородицы в С.), так и новые (роспись церкви в Зарзме) тенденции. Следует отметить, что от живописной манеры этих памятников существенно отличается стиль росписи ц. вмч. Георгия в Чуле, также выполненной по заказу Джакели (Хуцишвили. 1988. С. 123).

Роспись церкви Успения Пресвятой Богородицы из-за фрагментарной сохранности в нач. XX в. была частично отштукатурена и закрашена масляной краской. Изображения раннего слоя были видны лишь в алтаре и в зап. части интерьера (на внутренних стенах арок под матронеем). В 1981-1985 гг., во время реставрации росписи ц. прп. Саввы (под рук. А. Гоглидзе), также были проведены работы в Успенской ц. В нижнем регистре юж. стены были частично выявлены почти неразличимые к тому времени лики членов семьи Джакели, фигуры к-рых были полностью раскрыты в 2008-2009 гг., когда под рук. Сумбадзе была проведена полная расчистка интерьера церкви. В наст. время ясно видны изображения в нижнем регистре вост. части юж. стены и в нижних арках матронея. Они вместе с др. фрагментами в верхних частях стен и на матронее подтверждают, что в свое время церковь была расписана полностью. По описанию Такаишвили, тут кроме фигур архиереев и ктиторов были видны сцены «Благая весть прав. Иоакиму», «Рождество Пресв. Богородицы», «Лобзание Пресв. Богородицы родителями» (Такаишвили. 1905. С. 99-100).

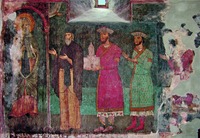

Лучше всего сохранился ктиторский ряд. Здесь представлены изображения 3 юношей в полный рост, развернутых к алтарю, с молитвенно сложенными руками (схожи с портретами Джакели в церквах прп. Саввы и вмц. Марины). Изображения снабжены надписями, на основании которых ктиторов идентифицируют как сыновей мантдатуртухуцеси Беки - спасалара Самцхе Саргиса (1-й от алтаря), Кваркваре и Шалву (Беридзе. 1955. С. 57). Утонченно выполненные образы отличаются спокойным и благородным выражением лиц, индивидуальными портретными признаками и изысканной красотой одеяний. При последней реставрации в этом месте были обнаружены остатки нижнего слоя живописи.

В верхней части алтаря на синем фоне видны следы сцены «Причащение апостолов» и связанные с ней фрагменты надписей, выполненных белыми буквами письмом асомтаврули. Там же и с юга от окна на темно-синем фоне представлены развернутые в 3/4-ном повороте святители со свитками в руках. Фигуру возле окна в полиставрионе идентифицируют как свт. Василия Великого, святых за ним - как свт. Иоанна Златоуста и свт. Григория Богослова. Изображения отличают удлиненность ликов с высокими лбами, вытянутость и тонкость фигур, утонченность кистей рук. Примечательна также красивая каллиграфия с палеографическими особенностями, характерными для XIV в.

Церковь вмц. Марины

расположена на нижнем этаже колокольни, в фамильной усыпальнице Ласурисдзе над криптой. Это правильной формы достаточно широкое помещение с низким потолком и прямоугольной апсидой. Церковь хорошо освещается довольно широкими окнами. Роспись была укреплена и расчищена в 1981-1985 гг. и относится ко времени Беки Джакели (очевидно, была выполнена на рубеже XIII и XIV вв. под влиянием росписи ц. прп. Саввы). Стенопись интересна тем, что демонстрирует совершенно иной уровень мастерства, чем живопись практически того же периода ц. прп. Саввы, а также тем, что для Грузии примеры росписи церквей родовых усыпальниц достаточно редки (Микеладзе. 1999. С. 30-31).

Несмотря на низкий свод, живопись размещена в 3 регистра (размеры композиций и фигур небольшие), начинаясь на высоте 80 см от пола. Доминантой общей иконографической схемы является портрет 3 ктиторов - братьев Ласурисдзе, расположенный в центральной части сев. стены в аркосолии. Фигуры Ласурисдзе отличаются большими размерами и снабжены пространной надписью асомтаврули, в которой упомянуты мандатуртухуцеси Бека и его сыновья (Такаишвили. 1905. С. 96). В центре композиции в виде инока представлен Николай (Николоз), слева от него изображен Ласури, справа - Сумбат (оба в мирской одежде - аналогичной одежде Джакели в ц. прп. Саввы и в Успенской ц.). Фигуры в позе моления обращены на восток.

В вост. части церкви, выше оконного проема, в люнете помещена композиция «Деисус» (поясные фигуры Христа, Пресв. Богородицы и св. Иоанна Предтечи). Ниже, между изображениями больших зажженных свечей, представлены фронтальные фигуры апостолов Петра и Павла. В нижнем ряду обращенными к центру, где изображен Нерукотворный образ Спасителя, представлены 4 святителя с раскрытыми свитками (фрагментарно сохр. тексты на асомтаврули): Василий Великий, Григорий Богослов (слева), Иоанн Златоуст, Николай Мирликийский (справа); святители Григорий и Николай облачены в полиставрионы.

На вост. и зап. сторонах свода на арках написаны тексты из псалмов. Внизу свода, в углах продольных стен, изображены евангелисты (Матфей и Иоанн на вост. стороне, Марк и Лука - на западной). В сев.-вост. части свода помещена композиция «Благовещение Пресв. Богородицы», ниже - поясные фигуры преподобных Ефрема Сирина, Саввы Освященного и Антония Великого. На этой же стороне в зап. части на уровне «Благовещения Пресв. Богородицы» представлена сцена «Крещение Господне» в расширенной редакции (как в ц. прп. Саввы). На юж. стороне свода, напротив «Благовещения Пресв. Богородицы», находится сцена «Рождество Христово», на зап. стороне - «Введение во храм Пресвятой Богородицы» (обе сцены сильно повреждены).

На южной стороне по бокам от окна помещены фронтальные фигуры воинов-великомучеников Георгия и Феодора. Между ними под проемом в медальон вписана сильно поврежденная поясная фигура мученика (предположительно вмч. Димитрия Солунского). На откосах проема были изображены святые целители, сохранилась только поясная фигура мч. Космы (вост. сторона).

В верхней части западной стены с одной из сторон круглого проема (на севере) изображено «Распятие Господне» в расширенной редакции (с фигурами святых жен и мч. Лонгина Сотника). В сев. части во весь рост представлен прор. Давид; в нижнем регистре, с обеих сторон от двери, изображены вмц. Екатерина и вмц. Марина в мафории гранатового цвета (патрон церкви и небесная покровительница супруги Беки Джакели - Марины). В дверной арке изображен Процветший Крест.

Общая схема росписи является атектонической: регистры и композиция неравномерны и перемешаны. Колорит сухой и погасший. На синем фоне тускло выглядят темно-зеленые и красные цвета. Рисунок нечеткий, линия неуклюжая и жесткая. Техника росписи простая, отсутствует выразительность. Лики и одеяния плохо обработаны. Очевидно, автор росписи не являлся профессиональным мастером (Микеладзе. 2004. С. 36) - возможно, это один из учеников мастеров, работавших в ц. прп. Саввы, к-рого наняли исходя из представления о том, что художник, работающий для слуг (Ласуридзе), не должен быть лучше мастеров, приглашенных господами (Джакели).