Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САДОК

[Садоф, Садох, Шах-Дуст; греч. Σαδῶκ (Σαδῶθ, Σαδῶχ); сир.  ] († 342), сщмч. (пам. 20 февр., 19 окт.), еп. Селевкии-Ктесифона. Основным источником сведений о святом является сир. Мученичество (BHO, N 1033), написанное вскоре после его кончины; о С. также упоминают сир. хронисты. Существует и греч. версия Мученичества (BHG, N 1613), в целом воспроизводящая сир. оригинал.

] († 342), сщмч. (пам. 20 февр., 19 окт.), еп. Селевкии-Ктесифона. Основным источником сведений о святом является сир. Мученичество (BHO, N 1033), написанное вскоре после его кончины; о С. также упоминают сир. хронисты. Существует и греч. версия Мученичества (BHG, N 1613), в целом воспроизводящая сир. оригинал.

Ок. 339-340 гг. шаханшах Шапур II Великий (309-379) начал гонения на христиан. Св. Симеон принял мученическую смерть вместе с группой благочестивых христиан, среди к-рых была и его сестра, мать С. Согласно сообщению хроники Григория Бар Эвройо, спустя 3 месяца после этого, в апр. 341 г., С. занял кафедру Селевкии-Ктесифона (см.: ActaSS. Orient. P. 84).

Вскоре после восшествия на престол С. имел видение своего предшественника, который призвал его так же мужественно пострадать за Христа (об этом видении, согласно Мученичеству, святой рассказал сам, собрав своих клириков). Бар Эвройо утверждает, что С. занимал престол 2 года, но в действительности святой был схвачен по приказу шаха не позднее кон. сент. 341 г.; вероятно, ошибочное указание хрониста связано с тем, что С. был взят под стражу на 2-й год гонения. Вместе со 128 христианами (среди к-рых были как священники и монахи, так и благочестивые миряне, в т. ч. женщины) его заточили в темницу на 5 месяцев. Там узники подвергались жестоким пыткам: мучители заставляли их отречься от веры, однако святые твердо исповедовали Христа. Наконец, 20-го числа месяца шбата (в 342 г. соответствовало 18 февр. (MartRom. Comment. P. 70)) спутники С. были публично усечены мечом. Во время казни они воспевали 42-й псалом. Сам С. был переведен в Бет-Лапат (Гундишапур, совр. Иран), вероятно, с тем, чтобы шах мог допросить его лично. Там святой был вновь подвергнут истязаниям и затем казнен.

Нек-рые исследователи предполагали, что страдание сщмч. Симеона следует отнести к более позднему времени и соответственно сместить и предполагаемое время кончины С., но их соображения не согласуются с данными источников.

Почитание

Уже в нач. V в. С. почитался как святой, о чем свидетельствует его включение в список мучеников, пострадавших «на Востоке» (т. е. в Персии), в Сирийском Мартирологе 411 г. (Breviarium Syriacum / Ed. B. Mariani. R., 1956. P. 52).

Слав. традиция почитания С. следует византийской. Его память со сказанием содержится под 19 окт. и 20 февр. в составе слав. нестишного Пролога, переведенного с греческого в кон. XI или нач. XII в. (изд.: Слав.-рус. пролог по древнейшим спискам. М., 2010. Т. 1. С. 226-229, 780-783). Включалась она (под теми же датами) и в славяно-рус. стишные Прологи, переведенные в XIV в. в Болгарии (Петков, Спасова. Стиш. Пролог. Т. 2. С. 56-57; Т. 6. С. 49). Те же дни памяти - и в ВМЧ свт. Макария, митр. Московского (см.: Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 102, 489 (1-я паг.)). В славянской и русской версиях «Книги житий святых» свт. Димитрия (Савича (Туптало)), митр. Ростовского, сказание следует Мученичеству и помещено под 20 февр.; также под 19 окт. помещено краткое указание о дне памяти С.

Кроме того, по сообщению архиеп. Сергия (Спасского), в ряде рукописных месяцесловов разных веков датами памяти С. были также 1, 2, 8, 21 февр. и 17 окт. (см.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 49, 324). В Палестино-грузинском календаре X в. (Sinait. iber. 34) память С. указана под 28 февр. (Garitte. Calendrier Palestino-Georgien. P. 167).

В лат. традиции память С. впервые появляется в Римском Мартирологе Ц. Барония (80-е гг. XVI в.) под 20 февр.; она была воспринята из греч. практики. Совр. редакция Римского Мартиролога содержит память С. под 18 февр. (MartRom. (Vat). P. 146).

Иконография

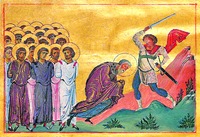

Почитание 2 святых с именем Садок разного чина святости нашло отражение в лицевом декоре Минология имп. Василия II, где есть 2 миниатюры со сценой мученичества С.- под 19 окт. и под 20 февр. (Vat. gr. 1613. P. 122, 414); различия касаются также написания имен (BibllSS. Vol. 11. Col. 567). На 1-й миниатюре (P. 122, под 19 окт.), одной из самых многофигурных в рукописи, мученик с именем Σαδωθ стоит со связанными за спиной руками справа, его молодые сподвижники - слева, многие лежат с усеченными главами. С. изображен старцем с короткими седыми волосами и такой же бородой. Он склонился, но лицо обращено к стоящим. Лик принадлежит к стандартному для мастеров, украшавших этот кодекс, типу старца: с крупным носом, кустистыми бровями. Индивидуальность С. придает стиль одного из старших мастеров, Мины, восходящий к иллюзионистическим основам искусства сер.- 3-й четв. X в.,- с подцветкой контуров в местах притенений, с осторожным использованием белил (Захарова. 2012. С. 190-191, 199. Ил. 157). Прием «сближения» фигуры и ландшафта за счет колорита и рисунка (серый цвет в одеянии святого и расцветке горок, наклон тела и ракурс развернутых плеч рядом с линией горы) позволил мастеру передать духовную силу священномученика через фигуру, подобную сжатой пружине и одновременно равной горе.

На 2-й миниатюре (P. 414, под 20 февр.) показано усекновение главы С., поименованного епископом (Σαδωχ επισκοπ), т. е. настоятеля епископии Селевкии-Ктесифона. Святой облачен в порфировую фелонь, складки к-рой разделаны золотом, с омофором; сложенные, покровенные фелонью руки протянуты вперед, словно святой готовится принять на них собственную главу. За спиной С. ожидают смерти мученики разного возраста. Седые волосы и борода С. чуть длиннее, чем у святого на миниатюре под 19 окт.; живописный стиль отличается меньшей натуралистичностью. Однако в целом эта миниатюра очень похожа на произведение мастера Мины, возможно потому, что ее автор, младший из мастеров, Нестор, начинал работу под его руководством (Она же. 2003. С. 99).

В дальнейшем образ С. будет связан с минейными изображениями: под 19 окт. он присутствует в росписях Георгиевской ц. Старо-Нагоричино (1317-1318); с именем «Садоθ» - в прориси Строгановского подлинника (1-я четв. XVII в.) С., как священномученик, облачен в архиерейские одежды, ризу (белую) и платье лазоревого цвета, у него короткие волосы (с пометкой «рус») и борода; на левой покровенной руке - кодекс, на к-рый он указывает десницей. Этот вариант повторен на русских иконах-минеях за окт. нач. XVII в.: в афонском мон-ре св. Павла оплечье белой фелони, епитрахиль и подол платья богато украшены шитьем и жемчугом; в собрании ЦАК МДА белая фелонь с узорчатым оплечьем и розовой каймой, подризник белого цвета с лазоревым отливом, епитрахиль с жемчугом и камнями подобна кодексу Евангелия, к-рое святой держит прямо перед собой на покровенных руках. В рекомендации сводного иконописного подлинника по списку Г. Д. Филимонова (XVIII в.) С. описан седым старцем в священнических ризах, с короткой бородой, как у свт. Иоанна Златоуста (Филимонов. Иконописный подлинник С. 175); такой вариант (с Евангелием на покрытых ризой руках) известен на иконе-минее из ЦМиАР (нач. XVII в.), а также на иконах XIX в. На 2-сторонней иконе-таблетке из Благовещенского собора Сольвычегодска С. показан позади святых того же дня памяти (XVII в., СИХМ). В сонме вселенских святителей он изображен в росписи ярославской ц. свт. Николая Чудотворца (Николы Мокрого), расписанной в 1673-1675 гг., в сев. части алтарной преграды рядом с другими св. епископами, память которых в октябре, напр. сщмч. Киприаном Антиохийским (2 окт.) и равноап. Аверкием Иерапольским (22 окт.) (Никитина Т. Л. Рус. церк. стенные росписи 1670-1680-х гг. М., 2015. С. 239, 319). В расширенных минеях известен на резцовых гравюрах (сер. XVIII в., СПГИАХМЗ), в т. ч. с раскраской (XVIII в.- в собр. Архангельского обл. музея изобр. искусств, Курской худож. галереи им. А. А. Дейнеки; 1-я четв. XIX в., Московский гос. объедин. музей-заповедник; XIX в., ГИМ), на иконах (XIX в., Гос. исторический музей Юж. Урала).

В синодальное время С. почитался как молитвенник от внезапной смерти и целитель наряду с вмч. Пантелеимоном, вместе с которым изображался в старообрядческом искусстве: на иконах избранных святых, в произведениях медного литья с эмалью, напр. на створках и складнях 2-й пол. XIX в. в собрании ЦМиАР (Гнутова, Зотова. 2000. Кат. № 159. С. 86, 233), Гос. науч.-исслед. ин-та реставрации (Красилин. 1996. С. 164. Ил. 81); известны посвященные ему каноны старообрядческой печати (Канон сщмч. Садофу: [Текст]. М., 1910).