Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САВВИН ВИШЕРСКИЙ В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

(Вознесения Господня Саввина пуст.), в Новгородском уезде и губ. (ныне в дер. Савино Новгородского р-на и обл.).

Основан в нач. XV в. (не позднее 1415) прп. Саввой Вишерским, сыном тверского боярина И. В. Борозды, родоначальника боярского рода Бороздиных. Обитель возникла на левом берегу р. Вишеры (приток р. М. Волховец), в 10 верстах (или в 7 старых верстах) к северо-востоку от Новгорода (ныне Вел. Новгород).

Согласно Житию прп. Саввы, после нек-рого периода пустынножительства святого по благословению Новгородского архиеп. Иоанна (Стухина) (1389-1415), лично посетившего пустынника, к нему собралась братия и были возведены первые кельи.

В летописании мон-рь впервые упоминается под 1417 (6925) г. в связи с постройкой деревянной ц. в честь Вознесения Господня «в Савиной пустыни» (ПСРЛ. Т. 44. С. 78; Т. 4. Ч. 1. С. 417; НовгорЛет. С. 257).

Согласно Житию, по крайней мере дважды при жизни преподобного мон-рь подвергался нападению разбойников, однако они уходили ни с чем благодаря физической силе и прозорливости прп. Саввы. За духовной помощью в новую обитель приходило и немало мирян (снабжая в то же время братию необходимым для жизни), в т. ч. родной брат преподобного, получивший его благословение.

Прп. Савва под конец жизни стал столпником и, очевидно, принимал мало участия в руководстве повседневными делами обители (кроме поучений в воскресный день). Перед кончиной он вверил свой мон-рь покровительству архиеп. Новгородского, как сказано в Житии, Емилиана, т. е. архиеп. Евфимия I (1423/24-1429) и благословил быть старшими среди братии своих ближайших учеников - монахов Ефрема и Андрея. Тем не менее в 50-е и 60-е гг. XV в. известны др. настоятели обители - игум. Геласий (по Житию, составивший первые памятные записи о святом) и игум. Алексий (см. ниже). Последнее обстоятельство, как и точное воспроизведение имени архиепископа, под к-рым он был известен до архиерейской хиротонии, а также малая вероятность допущения, что агиограф перепутал Евфимия I и архиепископа Новгородского и Псковского свт. Евфимия II Вяжицкого (1429/34-1458), к-рый был еще хорошо памятен в 60-х гг. XV в., ставит под сомнение т. зр., принятую в лит-ре XIX в. и утвердившуюся в последующих исследованиях, что прп. Савва скончался в 1460 г. (со ссылкой на авторитетное мнение В. О. Ключевского, к-рый, однако, высказывал осторожное сомнение в этой датировке, восходящей к «Краткой летописи» С. В. м. нач. XIX в. (1-е изд. 1806 г.) - см.: Ключевский. Древнерусские жития. С. 157-158). По всей видимости, святой скончался не позднее 1429 г.

Согласно Житию святого, мон-рь с деревянной Вознесенской ц., возле к-рой (между зданием и столпом) был погребен преподобный, через много лет поле кончины святого («по неких же и немалих временех, помощию Божиею и молитвами святаго монастырий добре цветущу...» (Пахомий (Логофет). 2003. С. 70) сгорел при пожаре. В житийных списках не ранее XVI в. сообщается, что архиеп. Новгородский и Псковский свт. Иона Отенский (1459-1470), посетив пострадавшую обитель, отслужил там молебен над гробом усопшего подвижника. Вскоре после этого, не позднее 1470 г., по благословению святителя Пахомием Логофетом были составлены Житие прп. Саввы и служба ему, а также написан его образ.

Славенский конец (юго-вост. район) Новгорода выдал новосозданной обители свою грамоту на «землю кончанскую», на которой стоял С. В. м. (ГВНиП. С. 148. № 91). Славенский конец имел функцию коллективного гаранта прав собственности С. В. м. («а стояти за ту землю и за игумена и за старцов посадником, и тысяцким, и боярам, и житьим людем, и всему господину Славенскому концу»). Основанием для датировки грамоты считалась кончина упоминаемого в ней посадника Ивана Александровича в 1417 г. (Там же). Однако в грамоте упоминается во главе обители не прп. Савва, а игум. Алексий, а также «старцы святаго Вознесения», что говорит о уже сложившемся монастыре, что вряд ли было возможно к 1417 г. В. Л. Янин датировал грамоту 1461-1467 гг. (Янин. 1991. С. 221-222). Исследователь обосновал, что данная грамота была выдана монастырю в подтверждение прежнего дарения, сделанного от имени Славенского конца новгородскими посадниками Иваном Александровичем и Федором Тимофеевичем († 1421), а также «старшими посадниками и тысяцкими» при основании С. В. м. (НПЛ. С. 403, 413).

О покровительстве С. В. м. новгородского Славенского конца (очевидно, уже в то время связанного дорогой с обителью) говорится и во 2-м Чуде из Жития прп. Саввы. Владение землей, на к-рой возник С. В. м., оспаривал соседний Лисицкий мон-рь, тогда прп. Савва послал в Новгород к властям Славенского конца одного из своих учеников, Ефрема, «испросити от них место над Вешерою рекою и тамо обитель составити». Только после получения грамоты были воздвигнуты кельи и святой замыслил возведение Вознесенской церкви (Пахомий Логофет. 2003. С. 66). Характеристика жалованной грамоты Славенского конца как подтверждающей более раннюю грамоту получает соответствие с данным житийным фрагментом и, кроме того, дает дополнительный аргумент в пользу отождествления мон. Ефрема с прп. Ефремом Перекомским († 1486), который ок. сер. XV в. основал собственный Перекомский Николаевский мон-рь, но к 1417 г. вполне мог быть одним из первых учеников прп. Саввы (противоречивые хронологические данные Жития прп. Ефрема, впрочем, не могут считаться надежными, поскольку этот памятник 2-й пол. XVII в. содержит слишком много анахронизмов при сохранении предания, что святой принял постриг в С. В. м. при жизни прп. Саввы - [Федотова М. А.] Житие Ефрема Перекомского // КЦДР [Вып.]: Севернорус. мон-ри. СПб., 2001. С. 169-171).

Из докончальной (договорной) грамоты Славенского конца Новгорода с боярином Иваном Васильевичем Губаревым (Сокириным, внуком посадника Ивана Васильевича Сокиры) следует, что мон-рь был основан прп. Саввой на земле, соседствующей с владениями этого боярина, что со временем потребовало размежевания земельных участков (и в наст. время дер. Губарево Новгородского р-на и обл. располагается рядом с совр. дер. Савино, в 3 км выше по течению Вишеры). В грамоте также говорилось, что «владети игумена святаго Вознесения и черньцам тою землею по даной грамоте и по доконцальнои, по тым межам и по тым уречищам в векы. А цья земля, того и хлеб. А Ивану Васильевицу с тои земли хлеба не вести и пожен не косити» (ГВНиП. С. 172. № 112). Грамота датировалась временем между 1436 и 1456 гг., по упоминаниям представлявших Славенский конец посадников Ивана Максимовича и Василия Степановича (Там же). Янин также передатировал ее временем после кончины прп. Саввы - 1461-1467 гг. (Янин. 1991. С. 221-222) на том основании, что один из упоминаемых славенских посадников, от имени которых в частности была выдана грамота, Василий Степанович (см. Варлаам Важский прп.), в 1461 г. принял монашество и скончался, по некоторым спискам его Жития, в 1467 г. (см. также: Тихомиров М. Н. Забытые и неизв. произведения рус. письменности // АЕ за 1960 г. М., 1961. С. 241-243). Однако в таком случае непонятно, почему посадник (бывший?) подписался не иноческим, а мирским именем с отчеством. Кроме того, в наст. время установлено, что, по более близким к оригиналу спискам Жития прп. Варлаама, этот святой скончался 19 июня 1462 г., прожив в иночестве 6 лет, и, т. о., принял постриг в 1456 г. (Исидорова З. Н. О хронологии Жития св. Варлаама Важского // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Мат-лы науч. конф. 2003 г. Новг., 2003. С. 61-69; Рыжова Е. А. Житие Варлаама Важского (Пинежского) в рукописно-книжной традиции XVI-XIX вв. // Рус. агиография: Исслед., публ., полемика. СПб., 2005. С. 615, 621-622). Поскольку прп. Варлаам род. в 1426 г. (Тихомиров М. Н. Забытые и неизвестные произведения рус. письменности // АЕ за 1960 г. М., 1961. С. 241, 242), посадником он мог стать не ранее времени, близкого к сер. XV в. Т. о., докончальную грамоту следует датировать временем ок. сер. XV в.- 1456 г.

По данным составителей «Истории российской иерархии» (1811), в 1464 г. в обители были возведены над местом упокоения прп. Саввы Вишерского каменная «теплая» ц. в честь Покрова Пресв. Богородицы и деревянная ц. во имя прор. Иоанна Предтечи с трапезной палатой (ИРИ. Т. 3. С. 545). Последнее сообщение могло бы свидетельствовать о принятии к тому времени в обители общежительного устава (притом что прямых или косвенных указаний его введения при жизни преподобного не имеется), однако в источниках XV-XVII вв. это сведение отсутствует. Мнения историков архитектуры по этому вопросу разделились. Если Д. А. Петров принимает сообщение нач. XIX в. как достоверное, ссылаясь в т. ч. на активную строительную деятельность архиеп. св. Ионы Новгородского в 1-й пол. 60-х гг. XV в. (только возведение каменной Вознесенской ц. он относит к 1462 г., а Покровской ц.- к 1464 г.- Петров. 2000), то И. В. Антипов не видит оснований связывать с именем и временем архиерейства свт. Ионы строительство в С. В. м. (Антипов И. В. Новгородская архитектура времени архиепископов Евфимия II и Ионы Отенского. М., 2009. С. 62, 308-309). Т. о., при принятии последней т. зр., после большого пожара в обители могла быть возобновлена только деревянная Вознесенская ц.

После присоединения Новгорода к Московскому вел. княжеству в 1478 г. С. В. м. оказался на территории Деревской пятины Новгородской земли.

1 окт. 1522 г., в день памяти преставления прп. Саввы Вишерского и в праздник Покрова Пресв. Богородицы, в С. В. м. была освящена каменная Покровская ц., в к-рой была установлена рака святого (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 541; Т. 43. С. 216).

По сообщению председателя Новгородского об-ва любителей древностей И. В. Аничкова, изучавшего монастырский архив в 1918-1919 гг., в 1525 г. вместо разобранной деревянной Вознесенской ц. был сооружен каменный храм с тем же посвящением (Секретарь. 2011. С. 480). Под 1548 г. в новгородском летописании говорится о пожаре 23 сент., во время к-рого сгорел «двор Савина монастыря», т. е. новгородское подворье С. В. м. (ПСРЛ. Т. 30. С. 151; НовгорЛет. С. 78).

В 1549 г. прп. Савва получил общерус. почитание на московском Соборе, что не могло не сказаться на статусе основанной им обители. В 1553 и 1558 гг. С. В. м. дважды посещал московский воевода кн. Ф. И. Троекуров - поклоняясь «чудотворцеву гробу», он «приложил» к гробнице святого «немецкий золотой» и дал братии «милостыню», а сам получил от игум. Феодосия благословение «чудотворцавым образом Савиным» (ПСРЛ. Т. 30. С. 154, 183; НовгорЛет. С. 85, 87), очевидно, тем, что был создан при свт. Ионе. В 1558 г. новгородские владычные мастера Захарий и Семен изготовили для каменной ц. Вознесения новую кровлю (НовгорЛет. С. 89). Под тем же годом летопись приводит редкое свидетельство о хозяйстве С. В. м.: 25 янв. «в Савине пустыне овин згорел с овсом» (ПСРЛ. Т. 30. С. 163; НовгорЛет. С. 90). Летописец также отметил, что 2 июня 1558 г. «смирились промеж собя игумены о земном деле Островской и Савинской» (ПСРЛ. Т. 30. С. 183) (вероятно, речь идет о поземельном споре).

В нач. 1570 г. С. В. м. подвергся разгрому царскими опричниками, сильно пострадала рака прп. Саввы. 17 июня 1571 г. в обители была заново освящена каменная ц. в честь Покрова Пресв. Богородицы. В том же году (в «Истории российской иерархии» и ряде последующих изданий ошибочно указан 1574 г.- ИРИ. Ч. 3. С. 545-546) при игум. Дорофее была изготовлена новая деревянная резная рака над местом погребения прп. Саввы (ПСРЛ. Т. 30. С. 158; НовгорЛет. С. 105, 346). В 1572 г. при том же игумене С. В. м. посетили с целью «молитися чюдотворцю Саве Вешерьскому» архиеп. Новгородский и Псковский Леонид и игумен Варлаамиева Хутынского в честь Преображения Господня женского монастыря Варлаам; владыка «поил и кормил» монастырских игумена и братию (ПСРЛ. Т. 30. С. 162; НовгорЛет. С. 116).

В писцовой книге 1582/83 г. в С. В. м. указаны «церковь Вознесения Христова каменная, да церковь Покров Пресвятой Богородицы каменная» (Писцовая книга Обонежской пятины Нагорной половины письма и дозору Ондрея Васильевича Плещеева да подъячего Семейки Кузмина лета 7091 г. // ВОИДР. 1850. Т. 6. С. 119).

К кон. XVI в. С. В. м. обеднел и перешел в разряд ружных. Из всех земельных владений за ним оставалась «обжа без четверти». К 1594 г. на каменных церквах сгнила кровля, а известная с этого времени деревянная во имя св. Иоанна Предтечи с трапезной готова была обрушиться. По просьбе игум. Сергия с братией царь Феодор Иоаннович выделил средства на починку храмов (ИРИ. Т. 3. С. 546).

Обитель получала в то время и др. царские пожалования. Царь Феодор Иоаннович выдал ей жалованную грамоту на поместье подьячего Ждана Алабухина в Усть-Волмском погосте Деревской пятины (1596), царь Борис Феодорович Годунов игум. Феогносту с братией - грамоту с запретом рубить лес без позволения монастырских властей (1598) (Там же. С. 557). По просьбе старца Герасима с братией рака святого была обновлена в 1607/08 г. по распоряжению царя Василия Иоанновича Шуйского (см. публикации несохр. грамот: Краткая летопись. 1849).

При занятии Новгорода шведскими войсками в 1611 г. С. В. м. был разорен. По росписи 1615 г. новгородских церквей и монастырей, разоренных шведами, «монастырь Савина пустыня» имел 2 церкви: «храм Вознесенье Христова да Сава преподобный» (Анкудинов И. Ю. Роспись новгородских церквей 1615 г. // НИС. 2008. Вып. 11(21). С. 377), тот же состав церквей указан и в описи, составленной после освобождения Новгорода в 1617 г. (Опись Новгорода 1617 г. / Подгот. публ.: М. Е. Бычкова. М., 1984. Ч. 1. С. 104) (под последним храмом, по всей видимости, имелся в виду Покровский храм с гробницей преподобного; деревянная Иоанно-Предтеченская ц., очевидно, швед. нашествия не пережила). Оба храма стояли без кровли, а Вознесенская ц.- с обвалившимся сводом. Отсутствовали кельи и ограда, при этом сохранялась каменная поварня. В обители проживали только старец и 2 бобыля. В том же году царем Михаилом Феодоровичем Романовым С. В. м. были выделены из царской казны 5 р., а к 1621 г., когда в С. В. м. проживали уже 19 старцев, обители была определена годовая денежная и хлебная руга - 2 р. 28 алтынов и 2 деньги (Там же. Ч. 2. С. 200, 267).

В 1621 г. боярин кн. Ф. И. Мстиславский передал мон-рю напрестольный обложенный серебром крест с изображением на обратной стороне прп. Саввы, а также 2 «тарелочки» с надписями о вкладе (Макарий (Миролюбов). 1860. Ч. 2. С. 177, 200). В 1631-1632 гг. патриарх Филарет (Романов) даровал Вишерской обители комплект Миней (на март, авг., сент.), Апостол, Псалтирь и Октоих (РИБ. Т. 3. Стб. 898, 899, 900, 983).

В 1629 г. митр. Новгородский и Великолукский Киприан (Старорусенков (Старорусенников)) освободил С. В. м., игум. Савватия с братией, от внесения податей в пользу Софийского дома (ИРИ. Ч. 3. С. 557).

В 1665 г. мон-рем была получена жалованная грамота царя Алексея Михайловича о рыбных ловлях на Ладожском оз. и р. Волхов (РИБ. Т. 5. Стб. 549. № 206). В 1668 г. царской грамотой было велено выдавать мон-рю полагающееся годовое жалованье единовременно (ИРИ. Ч. 3. С. 557).

Благодаря попечительству царя Алексея Михайловича в 60-70-х гг. XVII в., при игуменах Пафнутии (ок. 1661-1662) и Иосифе (1665-1670), за казенный счет было произведено обновление всего монастырского ансамбля, сильно к тому времени обветшавшего и так и не восстановившегося после Смутного времени.

Прежде всего в 1660 г. была построена новая Покровская ц., однако через 2 года она обрушилась из-за поднятия уровня грунтовых вод. При этом была повреждена гробница прп. Саввы, в частности, сильно пострадали резные круги с надписями, к-рые в 1667 г. были поновлены в Москве мастерами Оружейной палаты и возвращены в мон-рь (ныне в НГОМЗ) (см.: РИБ. Т. 5. Стб. 411. № 162 (отписка новгородского воеводы 1662 г. о присылке резчика из Иверского мон-ря для починки гробницы прп. Саввы)). Новая рака святого была изготовлена за счет государевой казны в 1670 г., железная ограда - в 1671 г.

Под рук. новгородского мастера Михаила Мещерского в 1662 г. был полностью разобран старый Вознесенский храм и на его месте возведен новый, с приделом во имя прп. Саввы Вишерского. Это была пятиглавая кубическая церковь в 2 этажа.

В 1662 г. была разобрана сильно обветшавшая деревянная церковь св. Иоанна Предтечи с трапезной. В 1670 г. по царской грамоте и по благословению митр. Новгородского и Великолуцкого Питирима (впосл. патриарх Московский и всея Руси) на деньги, выделенные Дворцовым приказом, был построен новый теплый храм св. Иоанна Предтечи, также деревянный.

В 1668 г. по указу царя Алексея Михайловича, составленному в ответ на челобитную игум. Иосифа, в мон-ре, стоящем на болотистой почве, во избежание разрушения построек были прочищены подземные водоотводные трубы в р. Вишеру и вырыты колодцы, произведен необходимый ремонт церквей, кроме того, в обитель были присланы 8 образов (местного и деисусного рядов), резные царские врата и проч.

В С. В. м. принял иноческий постриг буд. ректор Славяно-латинской академии игум. Палладий (Роговский) († 1703), который, как и прп. Савва, происходил из Тверской земли (ДРВ. М., 17912. Ч. 18. С. 148).

Согласно «Чиновнику» новгородского Софийского собора XVII в., Новгородский архиерей посещал С. В. м. ежегодно на мясопустной неделе, иногда совершая там литургию (Голубцов. Чиновник. С. 147-149).

В 1721 г. покров на гробницу с изображением прп. Саввы красками пожаловал обители «посадник бурмистр» Ф. И. Ларин (Макарий (Миролюбов). 1860. Ч. 2. С. 311).

В 1764 г. по указу Синода С. В. м. был упразднен, иноки переселены в Варлаамиев Хутынский в честь Преображения Господня мужской монастырь и Вяжищский во имя святителя Николая Чудотворца женский ставропигиальный монастырь, находящиеся также в окрестностях Новгорода. Постройки мон-ря к тому времени обветшали, на ц. Вознесения даже не было креста.

В 1769 г. Вознесенская ц. была открыта как приходский храм. Однако по инициативе местных помещиков, отставных поручиков лейб-гвардии Измайловского и Преображенского полков В. П. Глазатова и И. И. Аничкова и после обращения в Синод ген.-аншефа К. Б. Бороздина (принадлежавшего к роду, из к-рого происходил прп. Савва Вишерский) уже 2 окт. 1769 г. было получено разрешение на восстановление обители. При этом С. В. м. был причислен к заштатным. Благодаря регулярным пожертвованиям новгородцев (в т. ч. помещиков Бороздиных) начинается активное монастырское строительство. Глазатов и Аничков, также щедро финансировавшие обитель, приняли монашество и поочередно в качестве строителей возглавляли обитель (Варлаам (Глазатов) - в 1770-1789 гг., Иоасаф (Аничков) - после смерти Варлаама в 1791 (фактически с 1789) - 1805 гг.). Строитель Варлаам приобрел для обители 810 дес. 374 саж. земли (Секретарь. 2011. С. 482). Строитель Иоасаф до принятия иноческого сана в 1791 г. отстраивал обитель силами своих крепостных крестьян, затем отпущенных на волю (ИРИ. Т. 3. С. 558).

На протяжении 1770-1805 гг. был произведен ремонт всех церквей. Пятикупольная ц. в честь Вознесения Господня получила 2 «теплых» придела. Юж. Покровский придел был возобновлен в 1781 г. Сев. придел прп. Саввы Вишерского был устроен в 1801 г. на месте ризницы, построенной в 1780 г. Фасады приделов имели декор в стиле раннего классицизма.

В 1783 г. в Вознесенской ц. был построен новый полукруглый алтарь. В 1798 г. к ней была пристроена каменная паперть, к-рую с зап. стороны украшал колонный портик. Под гробницу святого в сев. приделе в 1801 г. был подведен каменный постамент. В 1805 г. Вознесенская ц. была заново расписана, в ее интерьере появился классицистический (коринфского ордера) иконостас, полы выложены путиловской плиткой.

Собор был окружен яблоневым садом, вокруг мон-ря возведена новая деревянная ограда вместо обрушившейся во время наводнения (1774), с надвратной колокольней и 4 угловыми башнями. В одной из них (сев.-зап.) в 1782 г. была оборудована часовня, в к-рой находился деревянный поклонный 8-конечный крест, по преданию установленный прп. Саввой Вишерским при основании обители (с резными изображениями, датируемыми сейчас кон. XV - нач. XVI в.). Крест был обложен досками и имел с лицевой стороны литые алебастровые изображения святых (Макарий (Миролюбов). 1860. Ч. 1. С. 628. Примеч. 489) (крест сохр. до наст. времени; ныне в НГОМЗ, см.: Игошев В. В. Поклонный крест прп. Саввы Вишерского // ДРВМ. 2012. № 3(49). С. 33-44).

В 1770 г. недалеко от западной стены Покровского придела была построена небольшая каменная кухня. В зап. части мон-ря были возведены двухэтажные каменные кельи (1788), справа от колокольни при въезде в мон-рь - настоятельские кельи (1789). В обители были построены также трапезная и ризница, к югу от мон-ря - конюший двор, к востоку - поварня, квасоварня и др. «службы», на берегу р. Вишеры - кузница, сушильня и др. помещения хозяйственного назначения. Въезд в С. В. м. со стороны Московского шоссе был обустроен в 1820 г. на средства гр. А. А. Аракчеева, дорога была обсажена дубами. В результате сложился архитектурный ансамбль, просуществовавший до конца дореволюционного периода.

Паперть Вознесенской ц. стала местом почетных захоронений, прежде всего представителей рода Бороздиных (в т. ч. сенатора М. К. Бороздина (1753-1817), археолога и историка К. М. Бороздина (1781-1848)). Там же были похоронены настоятели обители строители Варлаам († 1789) и Иоасаф († 1821).

В нач. XIX в. С. В. м. имел «удобной и неудобной» земли 286 саж. (ИРИ. Т. 3. С. 557).

К нач. XX в. обитель была немноголюдная (ее штат составлял 38 чел.). Обители принадлежало 820 дес. земли в ее окрестностях. Иноки занимались хлебопашеством, скотоводством, огородничеством, пчеловодством, рыбной ловлей (Секретарь. 2011. С. 484). В кон. XIX - нач. XX в. С. В. м. управляли архимандриты.

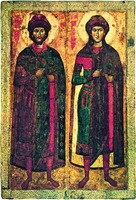

В Вознесенской ц. напротив юж. дверей алтаря под спудом находились почитаемые мощи святого (в 1900 над ними была установлена новая металлическая рака с чеканными серебряными изображениями). В приделе во имя прп. Саввы Вишерского находилась икона с его изображением, написанная после его кончины и считавшаяся чудотворной (первоначально она лежала на раке, а к 1805 г. была перенесена в Саввинский придел из Покровской ц.). Почитанием пользовался и крест прп. Саввы Вишерского, особенно среди страдавших от зубной боли паломников, к-рые или грызли сам крест в нижней части, или отделяли от креста щепочки и жевали их. В нач. XX в. меценат П. И. Харитоненко приобрел хранившуюся в С. В. м. древнюю икону св. страстотерпцев Бориса и Глеба (XIII в.; ныне в Киевской картинной галерее, Украина; Иконопис XIII - початку XX ст.: Та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво = Иконопись XIII - нач. XX в. и декоративно-прикладное искусство / Авт. кат.: С. Левченко, Г. Алавердова. К., 2020. С. 32-37).

В С. В. м. ежегодно в день Вознесения Господня совершался общегородской крестный ход. Из мон-ря совершались регулярные крестные ходы на день памяти прп. Саввы Вишерского (1 окт.). В 1914 г., после введения «сухого закона», об-во св. Иоанна Предтечи организовало трезвеннический крестный ход в С. В. м. протяженностью в 8 верст, по окончании к-рого в обители была совершена литургия и отслужен молебен преподобному.

Через год после начала первой мировой войны, в конце авг. 1915 г., в С. В. м. были переселены монахини эвакуированного рижского Свято-Троицкого жен. монастыря, его филиала, Спасо-Преображенской пуст., и приют для девочек (всего ок. 200 чел.) во главе с игум. Сергией (Мансуровой). Иноки С. В. м. были из него переведены в др. окрестные новгородские мон-ри. По ходатайству архиеп. Арсения (Стадницкого), часто посещавшего обитель, 8 дек. 1916 г. вышел указ Синода о ее преобразовании в женский общежительный мон-рь. В 1903 г. и в ночь на 18 дек. 1916 г. в мон-ре были пожары. В 1917 г. к С. В. м. был приписан Малокириллов мон-рь.

После Октябрьской революции 1917 г. монастырские земли были захвачены волостным советом, было конфисковано монастырское стадо коров. После 1919 г. неизвестна судьба б-ки и архива мон-ря. Сохранился лишь синодик С. В. м., датируемый 50-ми гг. XVII в. (с позднейшими добавлениями): РНБ. ОСРК. F.I.877 (Отчет Имп. публ. б-ки за 1906 г. СПб., 1913. С. 116-119).

С. В. м. был закрыт в марте 1920 г. Вознесенский храм был передан в ведение прихожан. По местному преданию, зафиксированному в нач. 90-х гг. XX в., монахов забрали на военную службу в РККА (этому, однако, противоречит то обстоятельство, что к нач. 20-х гг. ХХ в. мон-рь был уже женским). В мон-ре была организована детская туберкулезная больница. Монастырская ризница была разорена в 1922 г. В 1928 г. в бывш. мон-ре была устроена 2-я исправительно-трудовая сельскохозяйственная колония.

Постройки бывшей обители пострадали во время боев в Великую Отечественную войну, т. к. мон-рь находился длительное время в прифронтовой полосе, но большинство зданий сохранилось. В 1942 г. в Германию из Новгорода был вывезен крест прп. Саввы. После войны в зданиях монастыря до сер. 50-х гг. XX в. был лагерь для заключенных.

Впосл. в дер. Савино был организован совхоз, приспособивший монастырские строения, находившиеся в аварийном состоянии, для своих нужд. Так, в здании Вознесенской ц. было устроено хранилище для перегноя силоса (силосная башня), в ее алтарной части - холодильник для хранения молока, на паперти - слесарные мастерские (Трояновский. 1998. С. 250). Сохранялись также здания кухни и сев. берегового корпуса. В 1974 г. Вознесенский храм был полностью разрушен во время 3-дневных съемок батальных сцен для фильма «Дожить до рассвета» киностудии «Ленфильм», по рассказам местных старожилов, остатки церковных стен обрушились на бульдозер, присланный совхозом, чтобы снести руины (окончательно разобраны в 1979, сохр. 2 фрагмента нижних частей столпов церкви). Незадолго до этого, весной 1974 г., новгородский реставратор архитектурных памятников Л. М. Шуляк успела произвести натурное обследование, обмер и фотофиксацию существовавших на тот момент монастырских строений, включая Вознесенскую ц. (материалы хранятся в архиве НСНРПМ). На протяжении 70-х гг. ХХ в. все остававшиеся постройки на территории бывш. обители были разобраны.

На место упокоения прп. Саввы до нач. 90-х гг. XX в. каждый год 14 (1) окт. приезжали священники Новгородской и Старорусской епархии и служили молебен. Весной 1992 г. рядом с руинами Вознесенского храма на средства местных верующих была заложена кирпичная церковь во имя прп. Саввы. Архиеп. Новгородский и Старорусский Лев (Церпицкий; впосл. митрополит) высказал пожелание обрести мощи святого. После обращения в НГОМЗ специалисты музея во главе с С. В. Трояновским в 1992 г. начали раскопки. Были расчищены от завалов фундаменты Вознесенской ц., обнаружены фрагменты мозаичного пола, кирпичный постамент от раки, остатки дубовых досок, фрагменты керамики XV в., монеты XVIII-XIX вв., 3 целых надгробия на месте монастырского кладбища и проч. Мощи прп. Саввы Вишерского были обретены в авг. 1992 г. 30 авг. они были засвидетельствованы приехавшим на раскопки архиеп. Львом. 1 сент. после молебна мощи были извлечены из земли и помещены на временное хранение в новгородскую ц. во имя св. ап. Филиппа, в придел Всех святых. 20 марта 1995 г. мощи были перенесены в новгородский Покровский собор бывш. Зверина монастыря (см.: Трояновский. 1993; Он же. 1998). 4 сент. 1996 г. состоялось освящение ц. во имя прп. Саввы Вишерского, возглавленное архиеп. Львом (Церпицким).