Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

РЕСТАВРАЦИЯ

[От лат. restauratio - восстановление], деятельность, направленная на возвращение произведению искусства вида, максимально приближенного к первоначальному или наиболее значительного для произведения, в свете 2 основополагающих требований - подлинности и истории памятника (Бранди Ч. Теория реставрации и др. работы по темам охраны, консервации и реставрации. М., 2011. С. 261); комплекс научно обоснованных практических мероприятий по сохранению и восстановлению материальной структуры произведений искусства, пострадавших в результате воздействия негативных факторов (времени, условий хранения и использования, стихийных бедствий, войн и т. п.).

Р. архитектурная

Область профессиональной деятельности, связанная с восстановлением или раскрытием культурной значимости сооружений как особых носителей исторической памяти. Лежащее в основе Р. стремление удержать эту память основывается на признании идентичности памятника как произведения прошлого. Р. должна раскрыть ценные свойства сооружения как исторического раритета, сохранить то, что дает основание для такой идентификации.

Каждая эпоха по-своему видела необходимые признаки идентичности. В Др. мире главным было сохранение старого места знаменательной постройки и ее имени - т. о., новая (или измененная) постройка принимала на себя все смыслы, принадлежавшие прежней. В средние века круг идентификаторов расширился: он стал включать нек-рые геометрические характеристики, подобия цифровых соотношений и т. п. Эти признаки чаще всего были индивидуальны (Krautheimer. 1942) и сами по себе не давали оснований для решения задач Р.

В Новое время, в эпоху классицизма, при необходимости достроить или перестроить более раннее произведение это делали, обычно опираясь на выразительные средства ордерной архитектуры. В XVIII в. появились опыты стилизации, пытающиеся соединить при перестройке черты готических форм (собор в Шпайере, проект восстановления - Ф. И. М. Нейман, 1772) или даже отдать предпочтение готике - подлинной или вновь спроектированной (собор Сент-Круа в Орлеане, проект восстановления - Ж. Ж. Габриэль, 1739). Эти симптомы нового отношения к наследию раскрылись в рамках романтизма, когда появились образцы т. н. романтической Р.

В сер. XVIII в. в средневек. искусстве, к-рое недавно воспринималось как безнадежно безграмотное, стали видеть ростки национального своеобразия, а в произведениях средневек. наследия - символы прошлого. Задачей Р. стало акцентирование такого символизма, но это делалось средствами нового проектирования, нередко уничтожавшего подлинные части здания: в соборе в Дареме архит. Дж. Уайатт в кон. XVIII в. стесал внутренние росписи, чтобы придать сооружению вид суровой древности; в церкви аббатства Сент-Олбанс (XII-XIV вв.) скромный, но подлинный фасад был заменен новым - рядовой композицией XIX в.; в церкви аббатства Серизи-ла-Форе в 1811 г. длину нефа уменьшили почти вдвое; в аббатстве Сент-Ивед-де-Брен устранили 4 травеи и разобрали 3 портала для сооружения нового фасада. Такие работы вызвали протесты. В. Гюго в 1825-1832 гг. выступил с рядом статей «Война разрушителям», Дж. Рёскин (Раскин) в кн. «Семь светочей архитектуры» в 1849 г. назвал Р. самым полным видом разрушения, к-рый может претерпеть памятник (Михайловский. 1971. С. 20; Tschudi-Madsen. 1976. P. 20-84; Рыцарев. 1995. С. 4-16).

Безответственные решения и многочисленные ошибки привели к необходимости формирования исследовательской базы для корректной методики Р. Этой идеи придерживались Дж. Г. Скотт в Англии, Ф. Дебре во Франции. Существенны были усилия А. Н. Дидрона, Л. Вите. Главной фигурой, определившей новый путь Р., стал Э. Э. Виолле-ле-Дюк (1814-1879). Он и его последователи детально изучали особенности романской и готической архитектуры, эволюцию форм и конструкций. Первой крупной и успешной работой Виолле-ле-Дюка была Р. ц. Сент-Мадлен в Везле (XII в.), находившейся в аварийном состоянии и местами руинированной. Следующая работа - Р. парижского собора Нотр-Дам, памятника конструктивно прочного, но лишившегося значительной части декоративного убранства во время Французской революции. При Р. утраченное воспроизводилось по аналогам, были упразднены нек-рые относительно поздние переделки в конструкциях (решение оказалось небесспорным), спроектировано возведение нереализованных в прошлом шатровых завершений башен, но идея не была поддержана (Михайловский. 1971. С. 51-52). Виолле-ле-Дюк выполнил много реставрационных работ, нек-рые из них вызывали серьезную критику, тем не менее у него появился значительный авторитет. С его именем связано утверждение направления стилистической Р. В ее основе - убежденность в том, что главная ценность произведения прошлого - в изначальном творческом замысле. Перед реставратором ставилась задача не только сохранить, раскрыть этот замысел, упразднив переделки, но и, «вживаясь в стиль эпохи», дополнить утраченное, что оказалось наиболее спорной составляющей концепции Виолле-ле-Дюка.

От метода стилистической Р. принципиально отличалась концепция Об-ва охраны старинных зданий, созданного в 1877 г. У. Моррисом. Первостепенными являлись следующие положения: памятник неприкасаем как исторический документ; надо покончить с поклонением средним векам: более поздние постройки тоже ценны; все хронологические слои равноценны (К. Перогалли). Об-во охраны старинных зданий завоевало популярность, позже аналогичные взгляды получили широкое распространение в Европе. Наметившаяся линия развития реставрационной мысли была оборвана началом первой мировой войны.

В конце войны появились 2 важные публикации, явно подготовленные еще в довоенные годы. Это книги венского искусствоведа М. Дворжака (Dvořák M. Katechismus der Denkmalpflege. W., 1918) и немецкого - К. Гурлитта (Gurlitt C. Warshauer Bauten aus der Zeit der Sächsischen Könige. B., 1917). Дворжак утверждал, что старое здание столь же невозможно реконструировать, как невозможно восставить из гроба мертвого человека, а попытки вернуть здание к первоначальному виду и единству стиля приводят к утрате более поздних дополнений (напр., алтарей, лепнины). Гурлитт также говорил о проблеме сохранения в произведениях прошлого их разновременных, разнохарактерных составляющих, что раскрытие первоначального вида памятника чаще всего не должно быть целью работы. Содержание работ этих авторов примечательно тем, что рассмотрена важность восприятия древности совр. зрителем.

Вторая мировая война показала новый масштаб разрушений, и старые правила были на время забыты. Лидер польск. реставрации Я. Захватович писал в 1946 г., что объем разрушений не позволяет руководствоваться прежними принципами Р. Роль памятников в укреплении национального самосознания заставляла восстанавливать их иногда даже ценой подделки (Рымашевский. 1990. С. 224). Советская практика в силу сходства масштаба разрушений во многом была аналогична польской. Строгие консервационные методы применялись в Великобритании, традиционно свободные - во Франции.

Наибольшую обеспокоенность теоретическим осмыслением происходящего проявили итал. специалисты. На V Национальном конгрессе историков архитектуры в 1948 г. в Перудже Г. де Анджелис д'Оссат констатировал то, что недавно казалось невероятным - возвращение стилистических, романтических Р. Докладчик указал на существование 3 позиций в Р. Первая предлагала ограничиваться консервацией разрушенных памятников, следуя в этом идеям Рёскина и основываясь на скептической оценке возможностей совр. художников достойно решить вопросы воссоздания. Вторую формировали сторонники интегральных целостных реконструкций, которые полагали, что на основе имеющейся информации можно восстановить здание почти с идеальной точностью. Такая теория получила большую, чем в Италии, поддержку в других странах Европы. Де Анджелис д'Оссат оценивал проводимые в Варшаве работы по воссозданию центра города как стремление создать иллюзию существования старого мира, на самом деле невозвратимо разрушенного. Третья позиция сформулирована модернистами, к-рые утверждали, что репрезентативное восстановление невозможно - города и здания должны восстанавливаться в совр. формах. Следование их методу означало бы полное уничтожение частично разрушенных зданий, заметные утраты ценностей исторического города. Де Анджелис д'Оссат называл эти позиции абстрактными и оценивал их предложения как тупиковые. Он предлагал компенсирующие приемы, позволяющие преодолеть безнадежную ситуацию.

Период с кон. 40-х гг. XX в. до 1964 г. был заполнен сложным поиском приемлемых решений. В 1964 г. в Венеции был проведен II Международный конгресс архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам. Работой конгресса и его итоговым документом не были сняты все возникавшие вопросы теории и методики Р. Общий круг вопросов, охваченных принятой на конгрессе хартией, шире, чем в документах 30-х гг. XX в., хотя в целом ее направленность отвечает более ранним документам. В Венецианской хартии главным видом работ на памятнике признаётся консервация, тогда как Р. (т. е. восстановление утраченного) допускается в исключительных случаях, если это необходимо для сохранения памятника, а также если нужно подчеркнуть его художественную и историческую ценность. Р. должна быть обоснованной и прекращаться там, где начинается гипотеза. Венецианская хартия является главным идеологическим документом реставраторов, формально - незыблемым ориентиром. Но если в Европе от него постоянно отступают, то для культуры Юго-Вост. Азии документ был изначально чуждым, поскольку там другие идеология, культура и инженерно-технические условия существования памятников.

К кон. XX в. принципиальные различия реставрационной мысли на Востоке и Западе привели к тому, что Венецианская хартия стала неудобной. Это заставило искать общую теоретическую платформу Р. В 1994 г. в Японии в г. Нара состоялся конгресс, результатом к-рого стала декларация, в к-рой появился разд. «Многообразие культуры и многообразие наследия». В тексте Нарской декларации отдается должное Венецианской хартии, подчеркивающей первостепенное значение подлинности, однако отмечается, что невозможно суждение о ценности и подлинности исходя из строго фиксированных критериев. Говорится о зависимости понимания «подлинности» от культурного контекста.

Предложение шире рассмотреть проблему подлинности не сразу, но нашло отклик в европоцентрической научной среде. Так, в дискуссиях на 13-й Генеральной ассамблее Международного совета по памятникам и историческим местам (ИКОМОС) в Мадриде (2002) выступавшие указывали, что содержащаяся в преамбуле Венецианской хартии формула «культурные ценности во всем их богатстве и подлинности» предполагает равное уважение ко всем компонентам концепции аутентичности: к материи, форме, функции, традиции. Отмечалось, что в наст. время чувство неприятия «воссозданий» ослабело и Венецианская хартия находится под ударами критики. Указывалось, что воссоздание, напр., ленинградских пригородов 50-70-х гг. XX в. не вызывает протеста. С одобрением приводились нек-рые совр. примеры, чаще всего - завершавшееся в те годы воссоздание из руин барочной Фрауэнкирхе в Дрездене (Рыцарев, Щенков. 2014. С. 169-172). Одну из причин расширения влияния идей сторонников воссозданий в 80-х гг. XX в. можно видеть в ставшей популярной в Европе постмодернистской архитектуре, в рамках которой, в частности, большое внимание уделено потребительской актуальности современных решений в Р. в работах на объектах того или иного типа. В мировой практике последних десятилетий под влиянием технологического развития происходит радикальное переустройство знаменитых исторических театров, когда, не считаясь с нормами Р., меняются и разрастаются инженерные системы, в интерьерах сохраняется лишь минимальный объем «узнаваемых» составляющих памятника (один из примеров таких преобразований - миланский театр Ла Скала, автор проекта реконструкции - М. Ботта) и т. д. Фундаментально переустраиваются некоторые крупнейшие музеи и др. культурные объекты. Некоторые памятники решительно и почти полностью восстанавливались после природных или антропогенных катастроф (напр., монастырский собор в Ассизи, Италия).

Значительными были процессы, происходившие с кон. ХХ в. в РПЦ в связи с массовым возвращением храмов в сферу богослужебной деятельности. Многие из этих храмов - памятники архитектуры, и к ним относятся проблемы поддержания их культурной ценности. В то же время необходимо было решать проблемы возвращения таким храмам возможности их функциональной деятельности при сохранении архитектурного облика памятника. Во мн. случаях возникает неизбежная задача восстановления утраченного, возвращения храмам известного образного строя. Один из самых ярких примеров - Воскресенский Новоиерусалимский мон-рь, восстановленный под патронатом Президента РФ и Патриарха Московского и всея Руси.

Эти примеры свидетельствуют о новом этапе в истории Р. В 2015 г. Д. Фьорани отметила культурные предпосылки для принятия решений в области Р., синтезирующие все более абстрактные и далекие от конкретики архитектурные принципы. В этом контексте допускаются варианты, к-рые Венецианская хартия считала неприемлемыми - такие, как полное восстановление, особенно во имя ценностей, имеющих целью своего рода «психологическое восполнение» (в случае катастроф), или в качестве политического и социального «свидетельства» (восстановление намеренно разрушенных памятников). В «восполнениях» и «свидетельствах» и заключается специфика Р. Новейшего времени. Р. почти всегда имеет дело с живым архитектурным наследием, в котором черты произведений прошлого, запечатлевшиеся в исторически сложившихся формах, так или иначе востребованы в совр. жизни. Эта особенность «живых» памятников особенно проявляется в критические периоды архитектурной истории XX-XXI вв. Признавая своеобразие пути развития Р., мировой опыт убеждает в необходимости научной обоснованности и максимальной корректности принимаемых реставрационных решений.

Р. памятников изобразительного искусства

В основе теории и практики научной Р. лежит понятие «памятник», появившееся во 2-й пол. XIX в. На формирование реставрационной деятельности оказала влияние археологическая наука, для к-рой первая имела значение прикладной дисциплины, обеспечивающей возможность изучения объектов. К сер. XIX в. сложился метод археологической реконструкции древних объектов, проводились мн. реставрационные операции, сохранившиеся в практике по сей день, а также был описан ряд теоретических проблем Р. В XIX в. практические работы носили в основном характер поновления. На рубеже XIX и XX вв. принципы восстановления материальной структуры объектов, придания им первоначального вида уступили место решениям, связанным с задачей консервации памятников. Объекты стали рассматриваться как уникальные источники сведений о прошлых эпохах, исторических технологиях, неповторимых особенностях авторских манер. Появилось осознание необходимости выявить и сохранить их, вслед. чего возникла задача определения жестких требований к проведению реставрационных мероприятий. Были обозначены проблемы сохранения подлинности памятника, ценности авторского произведения, допустимости вмешательства и конечного результата Р.

Предпочтительным считается минимальное воздействие на подлинную структуру памятника. Дополнением Р. является консервация, к-рая объединяет мероприятия по сохранению памятников культуры и искусства: фиксацию разрушений, устранение причин биологической деструкции, укрепляющие пропитки и проклейки, а также нанесение защитных покрытий. Консервация не предполагает восстановление и Р. памятника. Лучшим мероприятием по сохранению памятника является создание условий, предотвращающих возникновение разного рода разрушений. Этому служит отдельная дисциплина - превентивная консервация, которая изучает параметры хранения предметов искусства. Реконструкция - это восполнение утраченных частей или деталей памятника с целью восстановления их функциональности. Реконструкция может выполняться независимо от Р. или сопутствовать реставрационным работам. Ранее с тем же значением использовались слова «чинка» или «ремонт».

Вехой в истории отечественной Р. явилось создание специализированных учреждений, целью деятельности к-рых была научная Р. памятников искусства. С 1918 г. охрану и Р. культурного наследия стала осуществлять Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи Наркомпроса, преобразованная тогда же во Всероссийскую комиссию по делам реставрации, научными руководителями к-рой были И. Э. Грабарь, А. И. Анисимов, В. Т. Георгиевский, Н. Д. Протасов. В 1924 г. комиссия была реорганизована в Центральные государственные реставрационные мастерские (ЦГРМ) под рук. Грабаря, возглавлявшего их до 1930 г., в 1934 г. ЦГРМ были ликвидированы, в 1944 г. организованы вновь (ныне - Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. акад. И. Э. Грабаря (ВХНРЦ)). После Великой Отечественной войны необходимо было восстанавливать и реставрировать разрушенные памятники. Большее внимание было уделено разработке научных методик Р. 31 дек. 1957 г. приказом министра культуры СССР № 776 была создана Всесоюзная центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей (ВЦНИЛКР), преобразованная в 1979 г. во Всесоюзный научно-исследовательский ин-т реставрации (ВНИИР, ныне ГосНИИР). 21 марта 1958 г. было утверждено Положение о ВЦНИЛКР, согласно к-рому лаборатория становилась главным научным и методическим центром в области Р. и консервации музейных предметов в стране. В ее обязанности входило информирование музеев и реставрационных орг-ций о зарубежных научных трудах в этой области, для чего был создан штат переводчиков. Совершенствование научных методов Р. ведется также на кафедре реставрации РАХ им. И. Е. Репина в С.-Петербурге и в Межобластном научно-реставрационном художественном управлении.

Р. монументальной живописи

Монументально-декоративная живопись непосредственно связана с архитектурным сооружением. Материалы основы определяют технику стенописи, наличие и состав грунта. Так, роспись по древесине ведется на грунте или без него после проклейки животным клеем или пропитки высыхающим маслом, иногда штукатурный раствор наносится поверх дранки. Стенопись по кладке выполняется на одном или неск. слоях штукатурного раствора, состоящего из вяжущего вещества (глины, гипса, извести, цемента) и наполнителя (песка, белокаменной крошки, цемянки, соломы, волокон пакли, льна).

Техники монументальной живописи разнообразны, и если одни характерны для определенных исторических периодов и регионов, то другие были широко распространены на протяжении тысячелетий. Фреска (от итал. fresco - свежий) - особый вид техники живописи, к-рая выполняется по известковой штукатурке минеральными красками, разведенными в воде, нередко с добавлением известкового связующего. Истинную, или чистую, фреску (buon fresco) пишут по сырой известковой штукатурке. Под воздействием углекислоты воздуха содержащаяся в грунте и красках известь карбонизируется, что обеспечивает прочную связь штукатурки с красочными слоями и долговечность подобной живописи. Роспись по сухому известковому основанию носит название fresco a secco. Также известен способ живописи, при к-ром художник начинает работу красками на известковом связующем по сырому грунту, а по мере высыхания последнего применяет темперу.

Стенопись может быть полностью выполнена темперными красками, приготовленными на естественных или искусственных эмульсиях различного состава. Для создания настенной живописи в разное время использовались также восковые, силикатные, акриловые, клеевые и масляные краски. Клеевая или масляная роспись ведется по штукатурному основанию после его предварительной пропитки или проклейки. Однако монументальные произведения в технике масляной и клеевой живописи могут выполняться не только на оштукатуренной кладке, но и на дополнительной основе (холст, металлический или деревянный щит), к-рая монтируется на стены и перекрытия до или после создания на ней росписи. Масляная стенопись предполагает наличие защитного покрывного слоя, в качестве к-рого используются лаки различного состава. Особой техникой монументально-декоративного искусства является мозаика - способ создания изображений из тессер камня, смальты, перламутра, раковин, к-рые закрепляются в известковом растворе.

По мере старения и разрушения настенных росписей возникала потребность в их восстановлении и сохранении. На начальном этапе формирования Р. руководствовались стремлением вернуть объекту его первоначальный вид и смысловое содержание. Подобные работы выполняли живописцы, а рецептура и способы таких «чинок» и «поновлений» стенописи приведены в руководствах для художников (иконописных подлинниках).

Немаловажную роль в сохранности произведений монументальной живописи играют местоположение архитектурного сооружения и то, насколько памятник подвержен воздействию окружающей среды. Причиной разрушений может стать незнание художником особенностей выбранных им материалов живописи, неизбежное естественное старение последних, а в нек-рых случаях - технологические нарушения, допущенные автором при создании произведения. Однако определяющее значение для сохранности монументальных росписей имеет состояние построек, в к-рых они располагаются, и условия эксплуатации этих сооружений.

Наибольшую опасность для настенной живописи представляют воздействие влаги, нарушение температурно-влажностного воздушного режима (ТВР) и неудовлетворительное тепловлажностное состояние ограждающих конструкций здания. Вода и растворенные в ней соли проникают в красочный слой, грунт и основу живописи разными путями. Влага попадает в конструкции при возведении здания и в ходе ремонтных или реставрационных работ. Кроме того, материалы способны поглощать влагу из воздуха. Поверхностные и грунтовые воды поступают через неисправную гидроизоляцию фундамента и кладку нижних частей стен в том случае, если культурный слой поднимается значительно выше гидроизоляционного. Влага атмосферных осадков проникает в конструкции сооружения при поврежденной и некорректно устроенной кровле и системе водоотвода. Конденсационная влага накапливается в воздухе и оседает в виде капель или инея на поверхности живописи и конструкций сооружения, скапливается в их толще. Причинами конденсационного увлажнения может быть неконтролируемый поток посетителей памятника или использование в ходе реставрации материалов, обладающих высокой гигроскопичностью.

Относительная влажность воздуха более 70% в сочетании с повышенной температурой является главной причиной развития биологических повреждений стенописи и кладки (плесневых грибов, водорослей, лишайников и др.). Органические кислоты и ферменты, к-рые выделяют микроорганизмы, разрушают материалы живописи. В ряде случаев удалить такие повреждения, не затронув красочный слой, невозможно.

Пылевые загрязнения и копоть, скапливающиеся на поверхности росписей, искажают авторский колорит живописи, а иногда их слой оказывается настолько плотным, что нельзя определить, сохранилось ли изображение. Свечная копоть проникает в поры грунта и не может быть удалена с живописи полностью. Кроме того, продукты сгорания свечей впитывают агрессивные газы и пары из окружающей среды. Для монументальных росписей представляют опасность гигроскопичные и химически активные твердые частицы почвенных солей - они способствуют конденсации влаги на поверхности стенописи и оказывают химическое воздействие на пигменты.

Газы, содержащиеся в загрязненном воздухе (аммиак, сернистый газ, сероводород, двуокись азота), вступают в реакцию с водой, а затем с материалами живописи, вызывая разложение защитного лакового покрытия масляных росписей, изменение и разрушение красок, способствуя выходу высолов на поверхность. Угрозу для монументальных декораций представляет большая или недостаточная подвижность воздуха, с чем связаны процессы чрезмерного высушивания поверхности стен либо их переувлажнения. При избыточном или недостаточном уровне освещенности, под действием лучистого тепла происходит перерождение отдельных пигментов.

Повреждения живописи могут носить механический характер (случайные и намеренные (вандализм), вызванные нарушениями правил проведения работ в интерьере и на фасадах, в т. ч. воздействием при поновлении росписей). Следствием неудовлетворительного состояния фундаментов, разрушения кладки и серьезных деформаций конструкций здания являются трещины грунта стенописи, его отставание от кладки и значительные по площади утраты. Непрофессиональная предыдущая Р., позднейшие наслоения и переделки также способны привести к необратимым негативным изменениям памятников монументальной живописи.

Обеспечить сохранность стенописи можно только при комплексном подходе к проблеме и при сотрудничестве ряда профессионалов - микробиологов, химиков-технологов и химиков-аналитиков, а также реставраторов архитектуры, инженеров-конструкторов, климатологов, специалистов по дренажам и гидроизоляции. Художник-реставратор осуществляет работу с защитным покрытием, красочным слоем, штукатурным основанием, дополнительными основами росписи при их наличии. Практическим операциям предшествуют натурное обследование памятника и изучение источников и реставрационной документации. Такие изыскания позволяют получить представление об истории и обстоятельствах создания произведения, о его материалах, состоянии сохранности, предыдущих Р. и природе разрушений, а затем определить характер и объем требуемых вмешательств. Следующим этапом работ может стать превентивная консервация - цикл опосредованных мероприятий, имеющих целью сдерживание и прекращение деструктивных процессов, создание оптимальных условий хранения памятников. Оперативная консервация представляет собой комплекс операций, направленных на устранение факторов, ведущих к разрушению произведения (противоаварийные работы по укреплению красочного слоя и грунта), и на его защиту.

Цель работ, которые выполняются в ходе приведения памятника в экспозиционный вид,- обеспечить физическую, историческую и эстетическую целостность объекта, что связано с вопросами сохранения аутентичности произведения и установления границ допустимого вмешательства реставратора в структуру подлинника. Монументальная живопись связана со стеной постройки и не должна вступать в конфронтацию с ее формами и членениями, нарушать архитектонику сооружения. Исходя из этого, следует решать вопросы об экспозиционном виде бортовых обмазок, о фактуре и цвете дополнений грунта, соотношении уровня штукатурных вставок с поверхностью авторской росписи, характера и плотности тонирования утрат красочного слоя. Особого решения требуют ансамбли росписи, включающие неск. разновременных слоев живописи.

В профессиональную компетенцию реставратора входит разработка методик проведения консервационно-реставрационных работ. Используемые реставратором материалы и сама процедура должны отвечать следующим требованиям: не наносить вреда памятнику, быть обратимыми, эффективными, долговечными, биостойкими, не искажать и не изменять колорит и фактуру живописи, обеспечивать отсутствие или наличие блеска поверхности (в зависимости от авторского замысла и техники произведения), не превышать по прочностным характеристикам материалы оригинальной росписи и быть совместимыми с последними, не препятствовать последующим исследованиям и Р.

Процесс Р. подлежит тщательному документированию, при к-ром подробно описываются проводимые мероприятия, составляются схемы-картограммы с указанием на них границ и видов разрушений, на всех этапах реставрационных работ должна проводиться фотофиксация.

К основным видам консервационно-реставрационных работ с памятниками монументально-декоративной живописи относятся следующие: укрепление красочного слоя, бортовое укрепление штукатурки (бортовая обмазка), укрепление грунта (в т. ч. структурно разрушенного, а также штукатурки, отставшей от кладки), заделка трещин штукатурки, восполнение утрат грунта, удаление поздних штукатурных вставок, раскрытие живописи от слоев поверхностных загрязнений, копоти, ямчуги, поздних прописей и записей, шпаклевок, побелок и слоев штукатурки, утоньшение покрывного слоя (защитного лакового покрытия), тонирование (погашение) утрат красочного слоя, дезинфекция поверхности живописи.

Снятие монументальной живописи со стен является реставрационной операцией, прибегнуть к к-рой допустимо лишь в том случае, если это единственно возможный способ сохранить роспись. Основанием для демонтирования стенописи являются серьезные и обширные разрушения ее основы. Известны примеры демонтажа фрагментов стенописи зданий, предназначенных к сносу, или руин построек, выявленных при проведении археологических раскопок.

Иногда поздние записи, имеющие историческую или культурную ценность, можно сохранить, отслоив поновительский красочный слой от поверхности авторской стенописи. При выборе этого сложного и трудоемкого метода определяющее значение должны иметь прочность авторской росписи и толщина позднего красочного слоя и шпаклевок. Снятые со стен фрагменты монументальной декорации могут быть смонтированы на новое основание.

Особым направлением Р. живописи является работа с росписями, крайне руинированными при разрушении архитектурного сооружения (в т. ч. в ходе военных действий или в результате природных катаклизмов). При работе с археологическими фрагментами монументальной живописи перед художником-реставратором стоят задачи выборки обломков штукатурки из отвалов, проведение полевых консервационных мероприятий и обеспечение оптимальных условий хранения. Полный цикл реставрационных операций проводят в лабораторных условиях. Отдельным этапом работы могут стать последующие подбор и склейка фрагментов стенописи по изломам штукатурки. В ряде случаев значительные по площади блоки и даже композиции (с нек-рыми лакунами) могут быть возвращены на стены архитектурных сооружений.

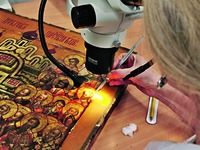

Р. станковых произведений темперной живописи

В отличие от масляной темперная живопись (см. ст. Иконопись) требует твердого основания в виде деревянных досок, загрунтованных клеемеловой или клеегипсовой смесью - левкасом. По мере совершенствования технологии деревянная основа с лицевой стороны перед грунтовкой дополнительно заклеивалась паволокой - льняной, пеньковой, реже хлопковой тканью. Позолота наносилась тонкими листами на проклеенную поверхность. После завершения живописной работы произведение покрывали защитным слоем - олифой или смоляным лаком. Такое сочетание материалов, сложившееся опытным путем, оптимально и весьма долговечно в стабильных условиях. Каждому материалу в отдельности и конкретному их сочетанию свойственны особые типы разрушений: биологическая деструкция, повреждение древесины; отставание паволоки; потеря связующего, растрескивание, отставание и утрата грунта; кракелюр, шелушение и осыпь хрупкого красочного слоя; сседание, сгрибливание олифы и деструкция покрывных смоляных лаков. Разрушение нижних слоев влечет за собой повреждение более тонких последующих; толстые наслоения олифы и лаков в результате сседания способны разрушить живописный слой, а также спровоцировать утраты грунта.

В процессе исследований произведений искусства выявляются древний ремонт основ, чинка грунта, восполнение утраченных и поврежденных участков живописи. Одним из примеров поновлений является Владимирская икона Божией Матери (нач. XII в., ГТГ), выявленные переделки и поновления к-рой происходили примерно каждые 100 лет. Старинные описания подобных работ довольно скупы, в поздних источниках со ссылкой на более раннее предание сохранились сведения о древней Р., произведенной иконописцем прп. Алипием. Бережное сохранение и поновление древних икон было предписано постановлениями, напр. «Церковными правилами» Иоанна II, митр. Киевского и всея Руси (Макарий. История РЦ. 1868. Т. 2. Прил. С. 371).

При выборе способа и средств «обновления» ветхих икон мастера исходили из практического опыта. Письменные руководства, включенные в иконописные подлинники, наряду с разносторонним материалом для иконописцев и ювелиров содержали наставления по укреплению, расчистке и восстановлению поврежденных икон. Напр., в иконописном подлиннике архим. Никодима из Антониева Сийского монастыря (2-я пол. XVII в.) описаны сседание левкаса, его отставание («опростал вельми весь») и исправление (подклейка) этих повреждений при помощи горячего рыбьего клея с последующим приглаживанием, а также чинка утрат составом, подобным левкасу. Одно из наставлений по удалению темной олифы включало применение взбитого мыла, сквашенных дрожжей, щелока и золы. Судя по состоянию мн. сохранившихся икон подобные методы расчистки вели к частичным утратам живописного слоя. Утраты восполняли новым письмом, к-рое перекрывало значительные участки расчищенного оригинала.

Профессиональные мастерские по Р. широкого профиля в России появились в XIX в. в С.-Петербурге. С сер. XIX в. известны мастерские по Р. икон. Как пример профессиональной Р. можно рассматривать произведенную под рук. Н. И. Подключникова расчистку икон из иконостаса Успенского собора Московского Кремля (в 1852) и икон XV в. из церквей с. Васильевского близ Шуи (в 1856). Важным событием в художественной и научной жизни стала Р. в 1904-1905 гг. под рук. В. П. Гурьянова иконы прп. Андрея Рублёва «Троица» (1411 или 1425-1427, ГТГ). Развитие профессиональной Р. икон, продолженное созданием Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи, было прервано закрытием ЦГРМ; в 1934 г. сотрудники последней перешли в секцию Р. древнерус. живописи ГТГ. В послевоенное время отделы Р. древнерус. темперной живописи появились в неск. ведущих музеях.

Р. станковых темперных памятников включает работу с деревянной основой, тканевой подложкой, грунтом, красочным слоем и защитным покрытием. Основа теряет способность удерживать грунт и живописный слой из-за деятельности гнилостных бактерий, плесневых грибов, насекомых (отряд жуков-точильщиков) и др. В условиях повышенной влажности длительная жизнедеятельность микроорганизмов (плесени) разлагает целлюлозные волокна и лишает древесину прочности. Личинки жуков питаются древесиной, прогрызая ходы, из-за чего основа может рассыпаться при малейшем воздействии. При слабых и средних степенях разрушения древесины для восстановления ее прочности применяется пропитка консервирующими и укрепляющими составами, в настоящее время наиболее предпочтительны синтетические пропитки. При сильной степени разрушения основа накачивается укрепляющим составом с частичной или полной заменой досок. Проблему сохранения основы создает то, что она коробится из-за недостаточной просушки заготовленной древесины, экстремальных перепадов влажности при хранении произведения. Искривление основы ведет к трещинам и разломам досок. В древности основу для сдерживания досок снабжали шпонками различной конструкции. Утраченные шпонки заменяют новыми, модифицированными с учетом изменений, происходящих в древесине. Если темперная живопись находится в стабильных музейных условиях, шпонки не восполняют.

Паволока также подвержена биологической деструкции, напр. гниению. Набухание волокон при увеличении влажности приводит одновременно к расширению древесины и к неоднородному сжатию ткани. Отставания паволоки чреваты утратами грунта и живописи, их подклейка выполняется, как правило, коллагеновым, рыбьим или мездровым клеем. Пораженные плесенью участки отслоений обрабатывают антисептиком и подклеивают. В реставрационной практике отставание грунта требует скорейшего укрепления, для чего, как правило, применяется водный раствор натурального коллагенового клея; при отсутствии желаемого результата применяются синтетические составы. Закрытое отставание паволоки определяется прощупыванием или на слух и укрепляется клеем (шприцем через тонкие проколы).

Набухание и усадка основы неблагоприятно сказываются на состоянии грунта, к-рый в темперной живописи традиционно включает водный раствор рыбьего или мездрового клея и меловой или гипсовый наполнитель. Грунт наносится на подготовленную (часто заклеенную паволокой) основу кистью, шпателем или рукой, после высыхания становится хрупким. Сезонные перепады температур приводят к образованию грунтового кракелюра - многочисленных трещин. Кракелюр может не создавать проблем для сохранности живописи. Однако в неблагоприятных условиях влага через сеть трещин проникает в грунт, местами приводя к его отставаниям и утратам.

Повреждение грунта оказывает влияние на сохранность красочного слоя. Как все водные краски, темпера образует очень тонкий красочный слой, редко толще 0,5 мм. Неверный состав эмульсии, плохая связь с грунтом приводят к шелушениям или сседаниям живописи, возникновению на ее поверхности трещин и кракелюра, оставшихся как след исторического бытования и не угрожающих сохранности. Однако шелушение красочного слоя опасно на тщательно проработанных участках, выполненных наложением большого количества слоев. Для укрепления шелушений применяется слабый раствор коллагенового клея, клей на базе синтетических смол, защитные заклейки (не прилипающие фторопластовые или полипропиленовые пленки). Опасность для красочного слоя представляет воздействие сильных растворителей (золы, мыла и щелока, аммиачной воды), применяемых для удаления потемневших покрытий и разновременных наслоений. В рус. иконописи изображение подправляли или писали вновь прямо по олифе, что позволяло сохраняться оригиналу под слоем записи. Удаление записи и потемневших покрытий - важнейшая задача Р. Выбор растворителей постоянно расширяется. Применяется химический анализ удаляемых олиф и лаков, после чего смесь растворителей подбирают путем специальных расчетов. В случае необходимости к растворителям добавляют гелеобразующие компоненты.

После расчистки живописи ряд памятников нуждается в восполнении утрат. Утрату древесины восстанавливают массой из опилок и клея или врезками специально подготовленной, стабилизированной древесины. Для предотвращения сильной усадки к опилкам добавляют синтетический или минеральный наполнитель. Для восполнения утрат грунта прибегают к составам, максимально соответствующим оригиналу - как правило, это рыбий или мездровый клей с наполнителем из мела или специально приготовленного гипса. Для получения необходимых параметров в реставрационный грунт могут быть добавлены олифа, глицерин и др. модифицирующие компоненты. Во время Р. очень древних, сохранившихся фрагментарно памятников представляется целесообразным оставлять утраты как есть. Восполненные утраты грунта и красочного слоя обычно тонируют в технике, отличной от оригинала, в музейной практике часто используется акварель (разрабатываются специальные краски на синтетической основе). Главные свойства используемых материалов - обратимость, долговременная химическая стабильность, устойчивые цветовые характеристики. В частной и церковной Р. порой прибегают к полной или частичной реконструкции изображения, применяя акриловые краски или яичную темперу.

Для того чтобы предотвратить воздействие кратковременных резких перепадов влажности и защитить от загрязнений, отреставрированный памятник покрывают лаком, в музейной Р.- натуральными даммарным и мастичным лаками, которые удаляются слабыми растворителями. В действующих церквах эффективны обратимые синтетические акриловые лаки. Оптимальными для сохранности темперной живописи на деревянной, тканой и иных основах признаны постоянные: температура 18°-22°С, относительная влажность 50-55%, полное отсутствие вибраций и освещенность 75-150 лк (для желтковой темперы; для др. составов без лакового покрытия эти параметры ниже), отсутствие ультрафиолетовых и тепловых лучей, паров кислот, летучих соединений серы, хлора и др. агрессивных веществ.

Р. рукописей

Включает совокупность работ по сохранению или восстановлению функционального назначения памятника. С этой целью допускается воссоздание разрушенных частей с помощью различимых и неразличимых добавлений, восполнений, укреплений и т. п. Основным принципом совр. Р. рукописей является минимальное вмешательство в структуру памятника на основе малоинвазивных методов. К ним относятся: консервационный, аналитический, комплексный научный методы Р. Восстановление первоначального вида памятника может быть неглавной и неединственной целью Р., поскольку всякая гипотетичность при изучении и вторжении в его материальную основу чревата искажениями облика.

Аналитический метод, или метод фрагментарной Р., предполагает проведение частичных работ на памятнике, преимущественно на конструктивных компонентах или деталях. На основе предварительного исследования выявляются части, к-рые подлежат реставрационному вмешательству для восстановления функции рукописи.

Метод комплексной Р. предполагает проведение полного цикла реставрационных работ на всех составляющих частях и материалах рукописной книги: бумажных или пергаменных листах, чернилах, красочном слое или золоте, деталях переплета и различных видах его покрытия. Метод научной Р. основан на результатах предреставрационных исследований, включающих анализ состояния кодекса, определение причин его повреждений, изучение истории бытования, т. е. выявление его оригинальных частей, определение этапов создания, позднейших вставок и наслоений. Для этого необходимы изучение состава и свойств материалов и техники рукописной книги, эксперименты по подбору, изготовлению и апробации способов и средств Р.

Создание и развитие научной Р. рукописных памятников в России связано с работой 2 учреждений федерального значения - Государственного Научного исследовательского института реставрации (ГосНИИР) и Всероссийского художественого научно-реставрационного центра (ВХНРЦ) (Мокрецова. 2008).

У истоков научной Р. рукописей как особого направления в отечественной Р. стояла И. П. Мокрецова (с 1960 сотрудница ВЦНИЛКР). Вопрос об организации работ по Р. средневековых рукописей на базе ВЦНИЛКР сначала прорабатывался Мокрецовой теоретически, с привлечением зарубежных и российских историков искусства, изучением мировой лит-ры по данному направлению. Ею был собран коллектив в составе неск. сотрудников Отдела методики реставрации темперной живописи ВЦНИЛКР, к-рый затем продолжил работу в Секторе средневековых рукописей и впосл. в руководимом Мокрецовой с 1988 г. Отделе рукописей и миниатюр, задачей к-рого стало развитие новой специализации - реставрация пергаменных иллюминированных книг.

Создателем школы практической Р. средневековых рукописей в России стала Г. З. Быкова. Ее работа во ВЦНИЛКР-ВНИИР (в 1961-1966 зав. Отделом методики реставрации темперной живописи), затем в ГосНИИР (в 1982-1988 зав. Отделом средневековых рукописей) отмечена достижениями в Р. миниатюр византийских, древнерусских и западноевропейских рукописных книг из б-к, музеев и архивов Москвы, С.-Петербурга, Киева и др. городов. Быкова одной из первых приступила к подбору средств для укрепления красочного слоя на пергамене. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с химиком-технологом А. В. Ивановой (в 1961-1987 зав. химико-технологической лабораторией ВЦНИЛКР-ВНИИР), создателем большой группы синтетических материалов, особенно эффективных для укрепления разрушений совр. темперы (технологические особенности и разрушение современной темперы и средневековой книжной миниатюры сходны), а также с химиком-технологом А. Р. Марготьевой, биологами Л. И. Ворониной и Н. Л. Ребриковой, физиками М. М. Наумовой и С. А. Писаревой. В основу методик исследования документов был положен ряд разработок Д. П. Эрастова (заведующий лабораторией консервации и реставрации документов (ЛКРД) в составе Ленинградского отд-ния архива АН СССР): совместно с биологической группой ЛКРД он разработал методы люминесцентного анализа плесневых поражений бумаги, анализа скрытых текстов с помощью радиоактивных изотопов, освоил восстановление фотографическим путем угасших (выцветших или стертых) текстов источников (палимпсестов), использовал неразрушающие оптико-фотографические методы для получения дополнительной информации об источнике.

Попытки Р. средневек. рукописей предпринимались и в отделах реставрации крупнейших б-к Москвы и Ленинграда. В 1957-1958 гг. в реставрационной мастерской ГПБ (ныне РНБ) осуществлена Р. Остромирова Евангелия (РНБ. F.п.I.5) под рук. Е. Х. Трей (Трей. 1958). Были распрямлены и очищены все пергаменные листы, но красочный слой 3 сохранившихся миниатюр не был укреплен. В 1959-1963 гг. в ЛКРД под рук. В. С. Люблинского была проведена работа по Р. разрушенного пергаменного франц. Легендария XIII-XIV вв. (БАН. F 403) (Неизвестный памятник. 1963). Для укрепления красочного слоя миниатюр использовали метилолполиамидный клей ПФЭ-2/10, однако результаты применения этого материала оказались неудовлетворительными. Попытки укреплять живопись на столь подвижном основании, как пергамен, т. н. природными материалами не привели к положительным результатам. Это объясняется технологическими особенностями рыбьего клея, камеди и яичного белка (2 последних употреблялись в качестве связующих для красок средневек. миниатюристов). В наст. время Р. Легендария пересмотрена на основе совр. методов исследования (Поволоцкая, Подковырова, Панькин и др. 2020).

В кон. 50-х гг. XX в. (или в нач. 60-х гг. XX в.) осыпавшийся красочный слой одной из заставок Евангелия Хитрово кон. XIV в. (РГБ. Ф. 304. III. № 3/М. 8657) был экспериментально укреплен осетровым клеем реставратором-иконописцем В. О. Кириковым. В 1963-1964 гг. фрагмент рукописи был продемонстрирован на совете в ЛКРД, но ввиду неудовлетворительного результата и от этого способа отказались из-за нетехнологичных свойств клея: при укреплении краски становились ярче, пастозный слой живописи по-прежнему отставал, на пергамене осталась темная поверхностная пленка.

Сотрудниками ВЦНИЛКР-ВНИИР были подобраны синтетические полимерные материалы для укрепления миниатюр - винилацетатные эмульсии и т. н. фторлоны: группа, состоящая из растворимых фторопластов (Ф-26, 6Н) и водной дисперсии ВА 2ЭГА (сополимер винилацетата с 2-этилгексилакрилатом). Со временем ВА 2ЭГА был заменен др. материалом из той же группы, сополимера этилена с винилацетатом т. н. СЭВ, которым на протяжении мн. лет пользовались реставраторы. Для одного вида повреждений (отставания пастозного красочного слоя и золота) укрепление проводили с помощью вида винилацетатной эмульсии - 3- и 5%-ной концентрации, а для другого (распыление красочного слоя) - с помощью 1-2% фторлона.

Большой вред пергаменным рукописям в 50-х гг. XX в. был нанесен при использовании для Р. пергамена раствора мочевины с последующим «умягчением» ланолиновой или спермацетовой эмульсией, что в конечном счете сделало его прозрачным (Белая. 1961; Она же. 1971). Во ВЦНИЛКР Р. пергамена вели по иной методике. Ликвидация его деформаций, подчас очень жестких, образовавшихся во многом в результате его многовековой пересушки, возможна только в условиях влажности. Поэтому самым эффективным и безвредным способом распрямления и одновременного смягчения пергамена - и византийского, и западноевропейского - является использование т. н. отдаленного увлажнения, без непосредственного соприкосновения пергамена с водой. На распрямленных листах сравнительно легко выполняются склейка разрывов и восполнение утрат. Материалом для заклеек служил пергамен совр. производства, в т. ч. российского (ныне не производится); в этом случае использовался пергаменный клей. В наст. время в основном применяется реставрационная бумага подходящей фактуры и толщины (в прошлом это была бумага отечественного производства, напр. т. н. электролитическая; сейчас - япон. бумага различных сортов). Для этой цели используют и мучной клей, и синтетические клеи, в частности Klucel G (Мокрецова. 2008).

После проведения в 1977 г. в Москве выставки «Искусство Византии в собраниях СССР» по инициативе хранителя греч. собрания Отдела рукописей ГПБ Е. Э. Гранстрем неск. византийских рукописей с миниатюрами X-XIV вв. поступило на Р. во ВЦНИЛКР. Проводилось укрепление миниатюр со значительными разрушениями красочного слоя в Трапезундском Евангелии ок. сер. X в. (РНБ. Греч. 21, 21а), в Карахисарском Евангелии кон. XII в. (РНБ. Греч. 105), в НЗ с Псалтирью (РНБ. Греч. 101/I-II), в Псалтири 2-й пол. XIII в. (РНБ. Греч. 269), в Евангелии (таблицах канонов) XI-XII вв. (РНБ. Греч. 305), в 2 рукописях кон. XII - нач. XIII в.- Никомидийском Евангелии и Евангелии Левицкого (ЦНБ НАНУ. ДА 25л и Ф. 72. № 1 (№ 9)), а также в Евангелии XI в. (РНБ. Греч. 801) с листами пурпурного пергамена. В этот период во ВНИИР были разработаны методы Р. отдельных компонентов рукописной книги и система ее предварительного изучения и исследования в процессе Р. Первые исследования красочного слоя миниатюр касались только разрушенных участков. Позднее стали подробно анализироваться не только отдельные пигменты, но и смеси красок, которыми пользовались греч. художники (Наумова. 2018). Было предпринято изучение свойств пергамена и особенностей его технологии (Киреева. 1998). Еще одним важным направлением в работе отдела стали кодикологические исследования и аналитические описания кодексов, проходящих Р. Новые перспективы в исследовании греч. манускриптов открыло изучение грунтованного пергамена. Работа, начатая на материале иллюминированного Сборника византийской гимнографии (Акафист Богородице) 60-х гг. XIV в. (ГИМ. Син. греч. 429), в течение мн. лет велась в российских и зарубежных хранилищах, где были выявлены рукописи на пергамене, обработанном по технологии «типа Одигон» (загрунтован на завершающей стадии свинцовыми белилами). Систематизация этих данных привела к открытию нового атрибуционного кодикологического признака (Dobrynina, Bykova. 1997). Результаты коллективных научных исследований греч. рукописей в процессе Р. легли в основу коллективной монографии (Мокрецова и др. 2003).

С 1975 г. стала возможной комплексная Р. рукописей, затрагивающая все компоненты средневек. кодекса с его полистной разброшюровкой и последующим восстановлением переплета. Определяющим принципом в Р. переплетов было следование историческим аналогам. Ю. Ф. Серову принадлежат идея конструкции съемного переплета (экзопереплета) и 1-й опыт его применения на древнерус. служебной Минее на февр. XI-XII вв. (РГАДА. Ф. 381. № 103). Комплексную Р. прошла большая группа древнерус. лицевых рукописей, таких как Изборник Святослава 1073 г. (ГИМ. Син. 1043(31-д)), Сильвестровский сборник 2-й пол. XIV в. (РГАДА. Ф. 381, № 53), Евангелие Хитрово кон. XIV в. (РГБ. Ф. 304. III. № 3/М. 8657). Быкова выполнила уникальную работу по удалению олифы с красочного слоя 2 фронтисписных миниатюр Хроники Георгия Амартола XIV в. (РГБ. Ф. 173/I. № 100).

В 1994 г. за разработку метода научной Р. средневек. пергаменных рукописей и Р. уникальных рукописных памятников из собраний России был удостоен Гос. премии РФ в области науки и техники коллектив под рук. Мокрецовой. По этому методу были отреставрированы памятники различных письменных традиций - греческие, древнерусские, армянские, западноевропейские. Положительного результата удалось достичь в работе со «сцементированными» рукописями из собраний РГАДА и РГБ.

Р. особо ценных рукописей не раз давала импульс к монографическому изучению манускрипта и его факсимильному изданию: это Устав Студийский с кондакарем рубежа XI и XII вв. (ГТГ. К-5349), «Книги Сокровищ» Брунетто Латини нач. XIV в. (РНБ. Fr. F.v.III, 4), Акафист Богородице 60-х гг. XIV в. (ГИМ. Син. греч. 429) и Кодекс Бардевика XIII в. (Юрьевец, «Музеи города Юрьевца», ЮКМ-2010, olim Любек, Stadtarchiv, Hs. 734).

В 1992 г. по инициативе директора ВХНРЦ А. П. Владимирова в этом учреждении был образован новый отдел Р. рукописей. С 1992 по 2009 г. здесь были отреставрированы выдающиеся памятники средневекового искусства и письменности: греческие - Имп. Минологий 2-й четв. ХI в. (ГИМ. Син. греч. 183), Деяния и Послания апостолов 1072 г. (НБ МГУ. Гр. 2), и славянские - Спасское Евангелие XIII в. (ЯХМЗ. № 15690), Федоровское Евангелие 1-й пол. XIV в. (ЯХМЗ. № 15718), Евангелие кн. Симеона Гордого в окладе 1344 г. (РГБ. Ф. 304. ХХХ. № 1 / М. 8653), Евангелие Успенского собора Московского Кремля кон. XIV - 1-й четв. XV в. (ГММК. ГОП. № 11056) и Андрониково Евангелие нач. XV в. (ГИМ. Епарх. 436).

Комплексное изучение рукописных памятников в процессе Р. способствовало созданию комментированных научных изданий, публикации обширного художественного материала, разработке практических методов консервации документов на пергамене. В тесном сотрудничестве с коллективом отдела было подготовлено издание древнеслав. Саввиной книги, заново изучены Андрониково и Федоровское Евангелия, открыты новые факты в истории бытования Евангелия кн. Симеона Гордого, состоялась публикация греч. рукописи Деяний и Посланий апостолов 1072 г., созданной в имп. скриптории для имп. Михаила VII Дуки. Сложнейшая работа по Р. осыпающихся чернил в рукописи НЗ с Псалтирью рубежа XIII и XIV вв. и 2-й четв. XIV в. (ГИМ. Син. греч. 407) привела к созданию и апробации методики их укрепления. В 2002 г. отделом было инициировано издание сер. «Исследование и реставрация одного памятника»; с 2007 г. выходят сборники статей «Хризограф», посвященные изучению и Р. рукописных книг различных письменных традиций. В 2009 г. отдел был переименован и стал называться «Отдел научных исследований и реставрации пергаменных рукописей» (зав. отделом Э. Н. Добрынина). Практической Р. каждого рукописного документа предшествует период экспериментальной и исследовательской работы, направленной на определение оптимальных мер по обеспечению его сохранности.

В 2009 г. была завершена Р. греч. Хлудовской Псалтири сер. IX в. (ГИМ. Хлуд. 129д) с пространным циклом миниатюр. На основе анализа техники живописи и состава красок был сделан вывод об авторском происхождении миниатюр вопреки сложившемуся в науке представлению об их записи в XII-XIV вв. Были скорректированы транскрипция и перевод унциальных подписей к миниатюрам, предложено их новое истолкование. Комплексное исследование фрагмента унциальной рукописи Посланий ап. Павла, известного в мировой библеистике как Сodex H (РГБ. Ф. 270/I а, № 70.1), методами физико-химического и палеографического анализа привело к опровержению датировки рукописи VI в.: кодекс, фрагменты к-рого хранятся в 7 крупнейших архивах мира, отнесен к периоду с кон. VIII по кон. IX в. При Р. иллюминированного Патристического сборника 1-й трети X в. (РГАДА. Ф. 1607. Оп. 1, № 24), к-рый во время второй мировой войны подвергся намоканию и сцементированию, исследование состава разрушенного красочного слоя с расслоившейся поверхностью позволило определить первоначальную колористическую гамму заставок. Была апробирована методика соединения малоформатных пергаменных фрагментов по вертикали и горизонтали встык с последующим односторонним дублированием на окрашенный газ для придания им механической прочности при Р. древнерус. Пролога кон. XII - нач. XIII в. (РГБ. Ф. 916. № 1), извлеченного из переплета старопечатной книги. В Р. рукописей важное место занимает изучение и возвращение к жизни т. н. макулатурных, или археологических, материалов, извлеченных при демонтаже кодекса, позволяя открыть неизвестные рукописные фрагменты и сделать их доступными для исследований (Войханская. 2019).

В настоящее время Р. рукописных книг проводится практически во всех б-ках, музеях и архивах страны, имеющих такие собрания (РГБ, ГИМ, РГАДА, ГТГ, РНБ, БАН и др.). Используются как уже апробированные методики, так и оригинальные, ведется исследовательская работа, проводятся специализированные семинары и конференции.

Р. церковного шитья

Предпосылками для научной Р. предметов шитья были формирование в нач. XVIII в. научного и художественного интереса к ним, их выявление в церковных (ризницах) и царских (казна, Оружейная палата) собраниях как предметов древнего искусства. Поновление вышедших из употребления царских церемониальных облачений, оставленных для экспонирования в Гардеробе Петра I, исследователи считают 1-м опытом музейной Р. шитья. Именно поновление - перенос на новую основу лицевого изображения со старого одеяния или предметов богослужения (плащаницы, покрова, покровца, литургических облачений), восполнение утраченных фрагментов новыми - вплоть до нач. XX в. служило традиц. способом Р. шитой храмовой утвари. Сохранные элементы одного типа предметов использовали для создания другого. Так, фрагменты древних лицевых пелен - для богослужебных облачений: строгановская пелена «Богоматерь Петровская» кон. XVI в. как часть епитрахили XIX в. (КБМЗ), лицевая пелена кон. XVI - нач. XVII в. «Успение Пресв. Богородицы» в составе палицы XVIII в. (НМРТ).

Развитие науки и церковной археологии, cистематизация произведений ткачества и лицевого шитья, их экспонирование на выставках, формирование музеев и коллекций, особенно во 2-й пол. XIX - нач. XX в., выявили потребность в новых принципах Р. шитья. На рубеже XIX и XX вв. были созданы первые научные комиссии по изучению древних церковных собраний, в т. ч. шитых ризниц, предприняты их научные описания, напр. Патриаршей в Москве (в составе комиссии по научному описанию, публикация В. К. Клейна в 1910), Софийского собора в Вел. Новгороде (сопровождалось фотографиями) (Покровский. 1914); такие опыты предпринимали местные исследователи: напр., краткое описание Б. П. Денике небольшой ризницы Зилантова Успенского монастыря под Казанью было опубликовано с фотографиями в 1916 г. В период первой мировой войны, революционных потрясений и строительства нового гос-ва (1914 - нач. 20-х гг. XX в., до 1924) музеи стали центром сохранения и Р. шитья. На примере московских музеев история Р. шитья изучена Н. В. Ермаковой. Целью Р. шитья ставилось восстановление первоначального вида предмета.

Р. шитья как научная дисциплина возникает вместе с появлением мастерских - 1-й мастерской в составе ЦГРМ (с 1919), мастерской починки древнего шитья Троице-Сергиевой лавры (с 1919) - и развивается параллельно др. направлениям Р., поскольку зависит от технологий научной Р. В 20-30-х гг. XX в. разработкой технологий занималась кафедра консервации и Р. Ин-та археологической технологии (ИАТ) при ГАИМК. Комплексному подходу в изучении и Р. шитья способствовали формирование особых отделов исторического текстиля в музеях Москвы (ГТГ, ГИМ, ГММК), сотрудничество с ЦГРМ (позднее ВХНРЦ и ГосНИИР); отсутствие таких отделов в музее или соединение шитья с др. памятниками предметов этнографии затрудняет как изучение предметов шитья, так и их Р., требующую особых технологий расчистки и сохранения. Интерес к Р. исторического текстиля, в т. ч. церковного шитья, возрастал наряду с развитием гос. музейной деятельности в 50-80-х гг. XX в., с внедрением различных технологий Р. шитья. Совр. методы Р. церковного шитья как духовной святыни должны основываться на принципах научной Р. с максимально возможным сохранением подлинного текстиля, выявлением его качеств как документа и памятника искусства.