Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

КАГАЛ

[древнеевр.  - община], 1) в широком смысле: в ВЗ одно из обозначений общины Израиля; 2) в узком смысле: форма евр. самоуправления в Польше в XVI-XVIII вв. и в Российской империи между 1772 и 1884 гг. В русскоязычной лит-ре слово «кагал» чаще используется во 2-м значении; соответствующий ветхозаветный термин, как правило, передается лат. транслитерацией или евр. графикой.

- община], 1) в широком смысле: в ВЗ одно из обозначений общины Израиля; 2) в узком смысле: форма евр. самоуправления в Польше в XVI-XVIII вв. и в Российской империи между 1772 и 1884 гг. В русскоязычной лит-ре слово «кагал» чаще используется во 2-м значении; соответствующий ветхозаветный термин, как правило, передается лат. транслитерацией или евр. графикой.

1) В Ветхом Завете

термин  регулярно используется для обозначения Израиля как общины верующих, имеющей теократическую форму управления. Формы слова

регулярно используется для обозначения Израиля как общины верующих, имеющей теократическую форму управления. Формы слова  и образованного от него глагола

и образованного от него глагола  (собирать, созывать) засвидетельствованы в масоретском тексте ВЗ 162 раза. Исходное значение слова

(собирать, созывать) засвидетельствованы в масоретском тексте ВЗ 162 раза. Исходное значение слова  - «группа людей». Так, в Быт 35. 11 выражение

- «группа людей». Так, в Быт 35. 11 выражение

означает «собрание народов» (в синодальном переводе - «множество народов») (ср.: Быт 28. 3; 48. 4). Септуагинта передает это значение словом συναγωγή - собрание. В Быт 49. 6 слово

означает «собрание народов» (в синодальном переводе - «множество народов») (ср.: Быт 28. 3; 48. 4). Септуагинта передает это значение словом συναγωγή - собрание. В Быт 49. 6 слово  использовано в негативном смысле - как указание на собрание людей, замысливших злое дело,- и соотнесено со словом

использовано в негативном смысле - как указание на собрание людей, замысливших злое дело,- и соотнесено со словом  - «тайный совет, совещание ради достижения какой-либо цели». В Иез 16. 40; 23. 46

- «тайный совет, совещание ради достижения какой-либо цели». В Иез 16. 40; 23. 46  означает группу людей, вызванных для исполнения судебных обязанностей. В бытовом, несакральном значении К. может в равной степени обозначать как собрание израильтян (военное, судебное и т. д.-

означает группу людей, вызванных для исполнения судебных обязанностей. В бытовом, несакральном значении К. может в равной степени обозначать как собрание израильтян (военное, судебное и т. д.-

(Суд 20. 2)), так и собрание враждебных по отношению к Израилю народов (Иез 17. 17; 38. 4). В Суд 20. 2 и Иез 17. 17

(Суд 20. 2)), так и собрание враждебных по отношению к Израилю народов (Иез 17. 17; 38. 4). В Суд 20. 2 и Иез 17. 17  также связывается с собранием людей, готовых к войне; указание на «народ Господень» в Суд 20. 2 не означает, что термин

также связывается с собранием людей, готовых к войне; указание на «народ Господень» в Суд 20. 2 не означает, что термин  наделяется в этом контексте сакральным смыслом.

наделяется в этом контексте сакральным смыслом.

указывает на процесс созывания народа:

указывает на процесс созывания народа:

- это день дарования Торы, когда народ был призван к подножию горы Синай «в сретение Бога» (см.: Исх 19. 17). Здесь понятие общины выступает в сакральном значении. К. как теократическая община часто обозначается выражением

- это день дарования Торы, когда народ был призван к подножию горы Синай «в сретение Бога» (см.: Исх 19. 17). Здесь понятие общины выступает в сакральном значении. К. как теократическая община часто обозначается выражением

(Нав 8. 35; в общей сложности 10 раз в ВЗ) или

(Нав 8. 35; в общей сложности 10 раз в ВЗ) или

(Числ 16. 3; в общей сложности 10 раз в ВЗ). Сакрализованное употребление термина

(Числ 16. 3; в общей сложности 10 раз в ВЗ). Сакрализованное употребление термина

неразрывно связано с конкретно-национальным пониманием К., но это не исключает употребления понятия К. в религиозном смысле по отношению ко всем, кто готовы принять истинного Бога («собери (

неразрывно связано с конкретно-национальным пониманием К., но это не исключает употребления понятия К. в религиозном смысле по отношению ко всем, кто готовы принять истинного Бога («собери ( ) народ… и пришельцев твоих (

) народ… и пришельцев твоих ( ), которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего» - Втор 31. 12). Т. о., К. означает всю совокупность народа («…пред всем собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них» - Нав 8. 35; ср.: Втор 12) и соотносится со словом

), которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего» - Втор 31. 12). Т. о., К. означает всю совокупность народа («…пред всем собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них» - Нав 8. 35; ср.: Втор 12) и соотносится со словом  (см.: Нав 18. 1: «Все общество сынов Израилевых (

(см.: Нав 18. 1: «Все общество сынов Израилевых (

) собралось (

) собралось ( ) в Силом...»). В то же время в Лев 4. 13 понятия

) в Силом...»). В то же время в Лев 4. 13 понятия  и

и  четко противопоставлены: «Если же все общество Израилево (

четко противопоставлены: «Если же все общество Израилево (

) согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания (

) согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания ( )…» Возможно,

)…» Возможно,  обозначает здесь часть общества (

обозначает здесь часть общества ( ), наделенную судебными полномочиями. В этом случае знаменательна параллель между Лев 4. 17 и Иез 16. 40; 23. 46, где термин К. (

), наделенную судебными полномочиями. В этом случае знаменательна параллель между Лев 4. 17 и Иез 16. 40; 23. 46, где термин К. ( ) напрямую связан с указанием на выполнение судебных функций. Такое же ограничение значений слова «кагал» следует принять и для Втор 19, где приводится перечень ограничений при вхождении в «общество Господне» (

) напрямую связан с указанием на выполнение судебных функций. Такое же ограничение значений слова «кагал» следует принять и для Втор 19, где приводится перечень ограничений при вхождении в «общество Господне» (

), связанных как с телесными недостатками, так и с родословной человека. Тем не менее в Свящ. Писании К. не выступает в роли конкретной общественной орг-ции с четко определенными функциями. Убедительным представляется разграничение

), связанных как с телесными недостатками, так и с родословной человека. Тем не менее в Свящ. Писании К. не выступает в роли конкретной общественной орг-ции с четко определенными функциями. Убедительным представляется разграничение  и

и  связанное не с количественным и качественным, а с функциональным различием этих понятий: К. (

связанное не с количественным и качественным, а с функциональным различием этих понятий: К. ( ) - это община (

) - это община ( ), созванная по к.-л. конкретному случаю (TDOT. Vol. 12. P. 554). Такое разграничение подтверждается наиболее частой формой перевода термина

), созванная по к.-л. конкретному случаю (TDOT. Vol. 12. P. 554). Такое разграничение подтверждается наиболее частой формой перевода термина  в LXX - ἐκκλησία - от глагола ἐκκαλέω - созывать. Я. Мильгром видит в Лев 4. 13 не противопоставление и разграничение 2 понятий, а стремление объяснить значение непонятной реалии. По мнению Мильгрома, изначальным базовым термином, обозначавшим совокупность племен (колен) Израиля, выступало слово

в LXX - ἐκκλησία - от глагола ἐκκαλέω - созывать. Я. Мильгром видит в Лев 4. 13 не противопоставление и разграничение 2 понятий, а стремление объяснить значение непонятной реалии. По мнению Мильгрома, изначальным базовым термином, обозначавшим совокупность племен (колен) Израиля, выступало слово  . Оно служило выражением самоидентификации народа, не обладавшего единой гос. системой. В эпоху монархии в качестве базового термина, обозначающего общину, выступало слово

. Оно служило выражением самоидентификации народа, не обладавшего единой гос. системой. В эпоху монархии в качестве базового термина, обозначающего общину, выступало слово  . В конце существования Иудейского царства слово

. В конце существования Иудейского царства слово  возможно, полностью вышло из употребления; в качестве примера Мильгром приводит Иезекииля пророка книгу и Второзаконие (датируя появление этого термина в соответствии с положениями документальной гипотезы), в к-рых термин

возможно, полностью вышло из употребления; в качестве примера Мильгром приводит Иезекииля пророка книгу и Второзаконие (датируя появление этого термина в соответствии с положениями документальной гипотезы), в к-рых термин  не употребляется. В период окончательного редактирования жреческого кодекса слово

не употребляется. В период окончательного редактирования жреческого кодекса слово  было поставлено в один контекст с архаичным и непонятным термином

было поставлено в один контекст с архаичным и непонятным термином  для прояснения последнего (Milgrom. 1991. P. 242-243).

для прояснения последнего (Milgrom. 1991. P. 242-243).

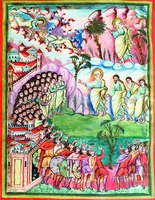

Терминологическое развитие, отмеченное Мильгромом, отражает кардинальные изменения, которые претерпела ветхозаветная община на протяжении своей истории. В домонархическую эпоху в общине, не обладавшей жесткой структурой и организационным единством, была теократическая форма правления. Религиозно-национальная целостность выступала главным принципом народного самосознания, заменяя гос. ценности. В царскую эпоху община потеряла большую часть полномочий. Конфликт между светской властью и теократическими идеалами отражен в 1 Цар 8. 4-21. Царь выступает главным субъектом светской и религ. власти, правомочным учредить новый культ (3 Цар 12. 26-33) и сменить первосвященника (3 Цар 2. 26-27). Община сохраняет власть только в лице своих избранных представителей -  (старейшин; 3 Цар 21. 8). Термин «кагал» начинает использоваться преимущественно в культовом значении (см.: TDOT. Vol. 12. P. 552-554). В эпоху плена религиозность общины остается единственным фактором, способным сохранить существование евр. народа, его самоидентификацию. В это время возрождается идеал теократической общины, наиболее ярким выражением к-рого являются последние главы Книги пророка Иезекииля (Иез 40-48). Место царя занимает князь (

(старейшин; 3 Цар 21. 8). Термин «кагал» начинает использоваться преимущественно в культовом значении (см.: TDOT. Vol. 12. P. 552-554). В эпоху плена религиозность общины остается единственным фактором, способным сохранить существование евр. народа, его самоидентификацию. В это время возрождается идеал теократической общины, наиболее ярким выражением к-рого являются последние главы Книги пророка Иезекииля (Иез 40-48). Место царя занимает князь (/image.png) ), к-рый принимает непосредственное участие в богослужении и по своей роли в жизни общины соотносится с первосвященником. Священники наделены полномочиями как в религиозной, так и в гражданской сфере. Термин

), к-рый принимает непосредственное участие в богослужении и по своей роли в жизни общины соотносится с первосвященником. Священники наделены полномочиями как в религиозной, так и в гражданской сфере. Термин  у Иезекииля утрачивает культовую специфику и возвращается к своему исходному значению - «собрание», «множество людей».

у Иезекииля утрачивает культовую специфику и возвращается к своему исходному значению - «собрание», «множество людей».

2) К. в Польше в XVI-XVIII вв.- см. в ст. Иудаизм раввинистический.

К. в Российской империи между 1772 и 1884 гг.- см. там же.

(pal.-aram.) - λαός - ἐκκλησία» // Biblica. 1965. Vol. 46. P. 464; Anderson G. W. Israel: Amphictyony:

(pal.-aram.) - λαός - ἐκκλησία» // Biblica. 1965. Vol. 46. P. 464; Anderson G. W. Israel: Amphictyony:

// Translating and Understanding the OT. Nashville, 1970. P. 135-151; Berger K. Volksversammlung und Gemeinde Gottes: Zu den Anfangen der christlichen Verwendung von «ekklesia» // ZTK. 1976. Bd. 73. S. 167-207; Gottwald N. K. The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250-1050 B. C. E. N. Y., 1979; Ahlström G. W. Who Were the Israelites? Winona Lake, 1986; Hanson P. D. The People Called: The Growth of Community in the Bible. San Francisco, 1986; Milgrom J. Leviticus 1-16: A new transl. with introd. and comment. N. Y.; L., 1991. P. 242-243. (The Anchor Bible; 3); Община // Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1992. Т. 6. Стб. 57-58; Community // ABD. Vol. 1. 1992. P. 1099-1107; TDOT. Vol. 12. P. 546-561.

// Translating and Understanding the OT. Nashville, 1970. P. 135-151; Berger K. Volksversammlung und Gemeinde Gottes: Zu den Anfangen der christlichen Verwendung von «ekklesia» // ZTK. 1976. Bd. 73. S. 167-207; Gottwald N. K. The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250-1050 B. C. E. N. Y., 1979; Ahlström G. W. Who Were the Israelites? Winona Lake, 1986; Hanson P. D. The People Called: The Growth of Community in the Bible. San Francisco, 1986; Milgrom J. Leviticus 1-16: A new transl. with introd. and comment. N. Y.; L., 1991. P. 242-243. (The Anchor Bible; 3); Община // Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1992. Т. 6. Стб. 57-58; Community // ABD. Vol. 1. 1992. P. 1099-1107; TDOT. Vol. 12. P. 546-561.